古人在四方漫游,搜奇探胜之余,每每濡墨挥毫,尽情描摹眼前的各种风物,给读者留下鲜活生动的深刻印象。然而正如李贺“笔补造化天无功”(《高轩过》)一语所形容的那样,有些才能卓异的作家还能凭心造境而虚拟成辞,并不必寓目辄书而语贵征实。

尽管由此导致其笔端点染铺陈的物色并不能对应眼前万象纷呈的景致,但在后世传播与接受的过程中,这些特殊的作品由于诸多机缘凑合,仍成为众人关注的焦点和摹仿的对象。

桃源:化虚构为现实

身逢晋宋易代的陶渊明在《桃花源记》中描绘了一个与世隔绝却秩序井然的方外世界,桃源中人为逃避战乱而遁入绝境,“黄发垂髫,并怡然自乐”“不知有汉,无论魏晋”。看似离奇荒诞的情节,却寄寓着厌弃暴政、复归浑朴的理想。从六朝开始,“桃源”就成为文士命笔时驱遣的重要典实。家国沦丧而屈身事敌的庾信暗自袒露内心的痛悔,“怀抱独昏昏,平生何所论。由来千种意,并是桃花源”(《拟咏怀》其二十五),事已至此,夫复何言,唯愿远离纷扰,别无奢望。战火纷飞中冒险回家探视妻儿的杜甫,记录下满目疮痍的沿途观感,“缅思桃源内,益叹身世拙”(《北征》),颠沛流离的现状更让人情难自已。深陷党争而忧谗畏讥的秦观再次接到调令,不禁哀叹“雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处”(《踏莎行》),用凄苦迷离的景象抒写彷徨失所的苦痛。仕途蹭蹬的张可久遥想起“桃源洞,打鱼人,因闲问话到柴门”(《寨儿令·山中》)的情景,渴盼着脱略行迹的生活。开创阳明心学的王守仁又藉此阐扬哲思,“桃源在何许,西峰最深处。不用问渔人,沿溪踏花去”(《山中示诸生》其二),展露出孤怀独往的胸襟。这些遭际各异的作者不约而同都将“桃源”视为超尘脱俗的象征,堪称陶渊明的异代相知。

误入桃源的渔人尽管在归途刻意留下标记,但稍后闻讯而来的太守和高士最终都无功而返。隐秘的“桃源”究竟位于何方,难免令人感到好奇。陶渊明在开篇提到“武陵人捕鱼为业”,很容易引导后世将文中的桃源等同于现实中的武陵(治今湖南常德)。孟浩然娓娓道出泛舟武陵时的场景,起初江面曲折迂回,“莫测幽源里,仙家信几深”,所幸不久峰回路转,“水回青嶂合,云度绿溪阴”(《武陵泛舟》),耳目之间顿觉涤尽嚣尘。张乔则另辟蹊径,述说在“武陵春草齐”时登山寻幽的见闻,“路远无人去,山空有鸟啼。水垂青霭断,松偃绿萝低”(《寻桃源》),油然生发迷途早返的感慨。刘长卿又转从即将远游的朋友身上着笔,“常爱武陵郡,羡君将远寻”,悲叹因受俗务羁绊,未能一同前往,“洛阳遥想桃源隔,野水闲流春自碧”(《送郭六侍从之武陵郡》),只能设身处地揣想对方的行踪,聊以平复心中的怅惘。这些诗人或隐逸不仕而放旷山林,或身在魏阙而心存江湖,乌托邦式的“桃源”无疑带给他们莫大的慰藉。《桃花源记》另有讥刺世事的意味,着眼于此,借古讽今的也不乏其人。王昌龄在贬谪途中经过武陵,因故稽留迁延,对政事民情多有了解,“先贤盛说桃花源,尘忝何堪武陵郡。闻道秦时避地人,至今不与人通问”(《武陵开元观黄炼师院》其二),慨叹面对现实繁重的徭役赋敛,桃源人想必也不堪其扰,显然是借题发挥,藉此疏泄愤懑。

将武陵视作桃源似乎顺理成章,可原文其实并无明确交代,这也为后人继续推寻提供了极大的想象空间。性喜漫游的李白(一说为许坚)就将位于皖南山区的黟县(今属安徽黄山)视为另一处桃源,称许道“黟县小桃源,烟霞百里间。地多灵草木,人尚古衣冠”(《小桃源》)。据说当地有樵贵谷,“中有十余家,云是秦人,入此避地”(祝穆《方舆胜览》卷十六),与陶渊明所述确实如出一辙。苏轼在追和陶诗时则明确指出,“天壤间若此者甚众,不独桃源”,还借助友人之口说起自己梦中所见的仇池(位于今甘肃西和)“可以避世如桃源也”,并径称“桃源行不远,杖藜可小憩”(《和桃花源》)。祖籍福建的李纲乡情深挚,觉得前人围绕桃源的猜测都不足为据,闽中深山大壑,人迹罕至,“何须更论神仙事,只此便是桃花源”(《桃源行》)。出任浙江遂昌知县的汤显祖又将目光转向浙东,“括苍山里一桃源,似楚桃源较不喧”,比起楚地武陵,这里的桃源更加宁静宜人,不愿屈己徇人的陶渊明也将“折腰终此寄田园”(《丽阳十忆·桃源》)。性好山水的洪亮吉更是大胆推测,“我知栗里宅,即是桃花源”(《桃源行》),陶渊明躬耕栗里(今属江西九江),俨然桃源中人,何必舍近求远,再去武陵探寻呢?

晋宋以来与桃源故事类似的传说在许多地方都有流传,陶渊明很可能在此基础上增饰润色,其实并未亲历其境。历代文士兴致勃勃地要将虚构的“桃源”指实,显然是徒劳无功的。但仔细寻绎其原委,倒并非缘于追奇逐异。在铺叙桃源故事时,姚勉就痛切地指出,“愿令天下尽桃源,不必武陵深处所”(《桃源行》),能够安享自由富足的生活,不正是人们的共同祈愿吗?明乎此理,则“桃源”究竟在哪里,乃至是否真有“桃源”,其实都无足轻重。正如极具批判意识的黄宗羲所言,一旦失去自由富足的保障,“即无桃源,亦何往而不可避乎?”(《两异人传》)

寒山:变泛指为特指

唐人张继虽然存诗无几,可一首《枫桥夜泊》却是脍炙人口的佳作。早在北宋就有人为之刻石树碑,明清两代又相继重刻。未能访得诗碑的姚配就略感遗憾,“流传佳句自唐朝,诗版还随劫火销。只有疏钟添客恨,潇潇暮雨过枫桥”(《夜过寒山寺》其二),只能在雨中漫步,体会诗中的凄迷况味。历代文士游历枫桥,往往点窜隐括其成句。远行赴任的陆游在此思绪万千,“七年不到枫桥寺,客枕依然半夜钟。风月未须轻感慨,巴山此去尚千重”(《宿枫桥》),不由触动对茫茫前途的隐忧。亲历明清嬗代的陈维崧切身体验到“枫桥渔火星星处,钟声客舫初度”(《齐天乐·枫桥夜泊用湘瑟词枫溪原韵》),顿时勾起对如烟往事的追忆。吟咏时直接提及诗人名号的也不在少数,“几度经过忆张继,乌啼月落又钟声”(高启《泊枫桥》),“风流张继忆当年,一夜留题百世传”(沈周《和嘉本初夜泊枫桥》),“欲寻张继停舟处,一片苍山暮色横”(褚逢椿《过枫江憩寒山寺》),“今日重来忆张继,暮烟疏雨草萧萧”(张鹏翮《枫桥》),真可谓人以诗传。

不过稍事推敲,张继诗中的“寒山寺”究竟应该如何理解,不免令人生疑。正如宋末汤仲友所说,今日所见位于枫桥之畔的寒山寺,“孤塔临官道,三门背运河”(《枫桥》),并不坐落在山上,称作“寒山寺”颇觉蹊跷。据诸多宋代方志记载,这座寺院原名普明禅院、妙利普明塔院,或径称枫桥寺,并没有“寒山寺”的别名。宋人题咏之作,如张师中《枫桥寺》、孙觌《过枫桥寺示迁老》、张镃《过枫桥寺》、程公许《枫桥寺小憩》、李龏《游枫桥寺》、俞桂《枫桥寺》等,也均无“寒山寺”之称。南宋末周弼虽有《枫桥寒山寺》,但其中“江枫吟咏工,幽寺冷遗踪。不改前朝路,犹闻半夜钟”云云,显然是针对张继之作而言的,题中的“寒山寺”也只是因循相承而已。直到明代的文献中,才明确改称为“寒山寺”。兴许觉察到有些名实不副,又有人将其与唐代诗僧寒山牵附在一起,认为寒山曾在此居住,故后世便以此为名,以示纪念。此说一直沿袭至今,甚至将难以考知的建寺时间上溯至南朝梁代,但因缺乏早期史料佐证,恐怕难以凭据。不仅如此,如果再追踪一下张继此诗在早期的流传,情况就更为复杂了。中唐时高仲武编选《中兴间气集》,收录此诗时题为《夜泊(一作“宿”)松江》。松江尽管也流经苏州,但与枫桥相距甚远,和枫桥寺并无关联。据此推断,张继当初神思飞驰,未必就在枫桥之畔;即使确实泊船于枫桥,且近旁已建有寺院,也绝不会称作“寒山寺”。枫桥附近环绕着灵岩、天平、支硎等诸多山脉,张继所说的“寒山寺”当系泛指位于周边群山上的寺院。后世因诗题中有“枫桥”二字,就想当然将诗中的“寒山寺”坐实为枫桥寺,并改换寺名以便与之相符,为了自圆其说,又进而辗转附会上诗僧寒山。

随着寺院名称的更迭,“寒山寺”由泛指转为特指,相关题咏也应运而生。风流自赏的唐寅对寺内钟声尤为敏感,“谯阁更残角韵悲,客船夜半钟声度”(《姑苏八景·寒山寺》),在其表面的佯狂不羁下,另有不为人知的凄苦。编选过《唐人万首绝句选》并收录张诗的王士禛冒雨入寺,赋诗邀寄两位兄长,“十年旧约江南梦,独听寒山半夜钟”(《夜雨题寒山寺寄西樵、礼吉》其二),在孤寂中期盼着手足早日欢聚。因为改换寺名时牵附到禅僧寒山,有些诗人也会顺带提及。得偿所愿的王庭赠诗给寒山寺僧,说起自己“为忆钟声寻古寺,得因遗象识寒山”(《过寒山赠在昔》),总算不虚此行。夜深时才匆匆赶来的袁翼就没那么幸运,“乌啼月落句仍在,拾得寒山僧不逢”(《枫桥夜泊》),眼见寺门紧闭,只能徒呼奈何。有些诗在不经意间提到周围环境,如“古寺西边路,青山满目中”(王稺登《寒山寺》),“寺楼直与众山邻”(陆鼎《寒山寺》),注意到围绕枫桥的群山,也有助于理解张继所谓“寒山寺”的本意。

张继提到的“夜半钟声”也引发过许多纷争。欧阳修率先提出质疑,认为“三更不是打钟时”,诗人只顾“贪求好句而理有不通”(《六一诗话》)。但许多人不以为然,并举出各种寺院在夜半敲钟的证据。诗人们对此也留意观察,袁翼在深夜聆钟后就说“百八声清方夜半,江枫渔火认茅庵”,自注中还强调“寒山寺钟至今夜半乃撞,知唐人非诞语”(《八秋诗和王窗山明府韵·秋钟》)。不过张继当日临景构造,唯求兴象之合,“寒山寺”既是泛泛而言,“夜半钟声”也未必确有其事。当然,万籁俱寂的夜空中回荡起低徊悠扬的钟鸣,确实增添了不少空灵清朗的韵味。寒山寺在清末曾整修一新,参加落成仪式的严震即席赋诗,有云“即今引得蓬莱客,爱听钟声跨海来”,还援引座中日本学者的话,说张继此诗“日本亦传诵到今”(《丁未孟春枫桥寒山寺修葺落成即席呈陈筱石中丞》其二),足见余音袅袅的寒山晚钟对域外读者也具有特殊的吸引力。

赤壁:从误认到确认

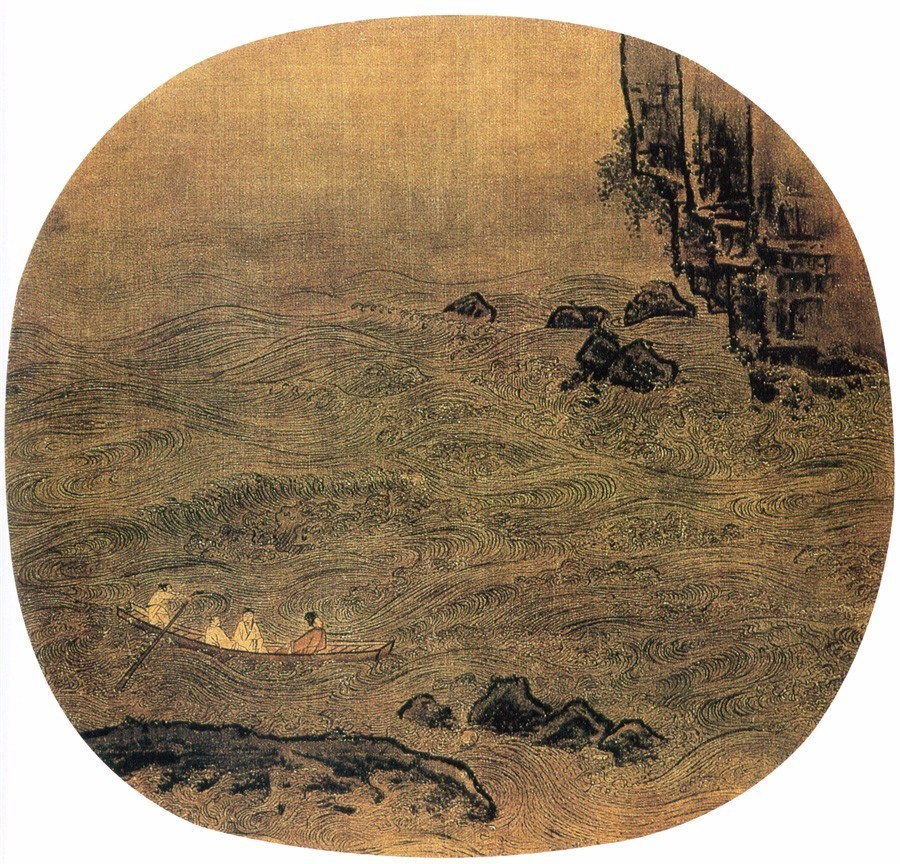

苏轼晚年回顾毕生坎坷,曾不无激愤地说,“问汝平生功业,黄州、惠州、儋州”(《自题金山画像》)。屡遭迁谪的经历确实对其身心造成极大伤害,可动辄得咎的困境也促使他痛定思痛,在创作中不断沉潜砥砺。遭遇“乌台诗案”后,他在黄州(今湖北黄冈)开始了第一段贬居生活。前后四年多时间内,他数次游览当地的赤壁山,接连写下《念奴娇·赤壁怀古》《赤壁赋》和《后赤壁赋》。这组“赤壁三咏”在宋代就备受推崇:纂辑过《王状元集百家注分类东坡先生诗》的王十朋对此青睐有加,盛赞“读公赤壁词并赋,如见周郎破贼时”(《游东坡十一绝》其六);精于评鉴的胡仔推许《念奴娇·赤壁怀古》“语意高妙,真古今绝唱”,又提到“近时有人和此词,题于邮亭壁间”(《苕溪渔隐丛话》前集卷五十九);有人在黄州参观苏轼故居,曾“行书《赤壁赋》于壁间”(张世南《游宦纪闻》卷一);至于曹冠《哨遍》(“壬戌孟秋”)、刘学箕《松江哨遍》(“木叶尽凋”)、林正大《酹江月》(“泛舟赤壁”及“雪堂闲步”)、刘将孙《沁园春》(“壬戌之秋”)等,更是相继将前、后《赤壁赋》剪裁后隐括入各种词牌,藉此抒怀自遣。

在江汉流域共分布着五处“赤壁”,据史料考订,位于嘉鱼(今属湖北咸宁)的一处才是三国时爆发赤壁大战的旧址。不过在苏轼前后,都有人将黄州赤壁误认为昔日魏、吴两国的激战之地。出任黄州刺史的杜牧有不少咏古之作,“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝”(《赤壁》),“可怜赤壁争雄渡,唯有蓑翁坐钓鱼”(《齐安郡晚秋》),体味着盛衰兴亡的无常。入蜀赴任途经此处的陆游触景伤怀,“君看赤壁终陈迹,生子何须似仲谋”(《黄州》),悲叹自己怀才不遇而瓠落无成。对于黄州赤壁是否为三国古战场,苏轼在创作时倒是不无疑虑,“故垒西边,人道是,三国周郎赤壁”(《念奴娇·赤壁怀古》),“此非孟德之困于周郎者乎”(《赤壁赋》);在自书《赤壁赋》时有跋语称,“传云曹公败处,所谓赤壁者,或曰非也”(郎晔《经进东坡文集事略》卷一引);待实地勘察后也坦言,“黄州守居之数百步为赤壁,或言即周瑜破曹公处,不知果是否?”(《东坡志林》卷四)语气都有些游移不定。

尽管黄州赤壁并非真正的历史遗迹,可由于苏轼“赤壁三咏”独具的魅力,仍有人将错就错,将两个不同的“赤壁”牵合在一起。绘制过东坡小像并以行书《赤壁赋》闻名的赵孟頫就说,“周郎赤壁走曹公,万里江流斗两雄。苏子赋成奇伟甚,长教人想谪仙风”(《题四画·赤壁》),捕捉住周瑜和苏轼意气风发的瞬间。深受东坡影响的元好问则另有感触,“得意江山在眼中,凡今谁是出群雄?可怜当日周公瑾,憔悴黄州一秃翁”(《赤壁图》),惋叹苏轼年轻时虽犹如周瑜一般顾盼神飞,但历经摧折终至消沉颓唐。评阅过《东坡诗选》的袁宏道又称许道,“周郎事业坡公赋,递与黄州作主人”(《过黄州》),将两人并推为黄州最重要的象征。来自蜀中的李调元更是不遗余力地夸赞乡贤,“赤壁已无横朔气,黄州尚有洞箫声”(《黄州》),金戈铁马终告烟消云散,文采风流却能垂诸久远。

为避免以讹传讹,有人索性转而确认黄州赤壁自有擅场,不必再和赤壁古迹较长絜短。治学谨严的王炎辨别真伪却并不以此为轩轾,“乌林赤壁事已陈,黄州赤壁天下闻。东坡居士妙言语,赋到此翁无古人”(《题徐参议画轴三首·赤壁图》),将黄州赤壁的名闻遐迩归功于东坡的绝妙词章。裒辑过黄州文献的朱日濬也认为不必纠结,“赤壁何须问出处,东坡本是借山川。古来胜迹原无限,不遇才人亦杳然”(《赤壁怀古》),庆幸山川物色得以与才子翰墨彼此遇合。同样罹遭文祸的潘耒认为苏轼所作自寓深意,“聊借英雄发感慨,移山走海在笔端。一词两赋照千古,山名煊赫垂不刊”,得有东坡表彰揄扬,黄州赤壁足堪不朽。身为黄州本地人的刘子壮也毫不讳言,“赤壁千年古迹疑,漫劳过客访残碑。虽无一炬周郎烈,却有三秋苏子词”(《赤壁》),黄州赤壁被证伪固然不无遗憾,但仍有东坡为其添光增色。

既然黄州赤壁足以自立而无需比附三国遗迹,就此直接与苏轼神交冥契的文士也所在多有。侘傺失志的辛弃疾慨叹“雪堂迁客,不得文章力”,对其遭遇感同身受,“望中矶岸赤,直下江涛白。半夜一声长啸,悲天地,为予窄”(《霜天晓角·赤壁》)。力图兴复的文天祥也心有戚戚,“我亦洞箫吹一曲,不知身世是蜉蝣”,更幻想能召邀东坡倾吐衷肠,“玉仙来往清风夜,还识江山似旧不”(《读〈赤壁赋〉前后二首》)。曾为《苏文忠公诗合注》撰序的钱大昕对其作品自是熟稔在胸,在观摩画作时就揣想画家未及展现的情景,“危巢夜半惊栖鹘,知是当年长啸声”“绝壁登临应更快,笑它二客未风流”(《题爻吉兄〈赤壁图〉》),苏轼当年“攀栖鹘之危巢”“划然长啸”,而“二客不能从”(《后赤壁赋》)的飒爽雄姿似乎就在眼前。被誉为东坡再世的张问陶也想落天外,“我似横江西去鹤,月明如梦过黄州”(《过黄州》),仿佛化身为东坡笔下“横江东来”“掠予舟而西”(《后赤壁赋》)的一羽孤鹤,继续传递着原作中缥缈神秘的余韵。

当陶渊明、张继和苏轼在潜心摹写的时候,或凌虚蹈空而并未身临其境,或泛咏山水而并非确有所指,或承讹踵谬而不免牵合比附,并不完全拘泥于身经目接的真实场景,但并没有影响后人对这些作品的由衷喜爱。而原本出于冥搜玄想的桃源、寒山和赤壁,更是在历代文士乐此不疲的追摹仿效之下,经由衍化递嬗而层累积淀,最终凝结成意蕴丰富、情韵悠远的特殊意象。

作者:杨焄(复旦大学中国古代文学研究中心、中文系教授)

编辑:范昕

策划:邵岭

责任编辑:柳青

*文汇独家稿件,转载请注明出处。