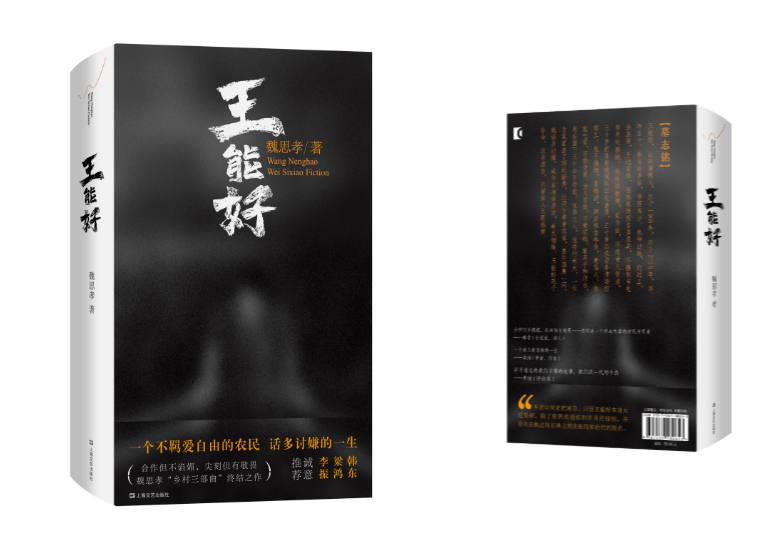

“如果我在三十五岁之前,没写出像《王能好》这样的作品,我对自己的写作是不满意的。现在有了它,十多年的写作生涯,也算有个交代。”青年作家魏思孝近日推出“乡村三部曲”收官之作、长篇小说新作《王能好》,以一个不羁爱自由、话多讨嫌的乡村农民王能好的乡村七日,图解当代农民生存路径,并通过大量鲜活民俗细节刻画出一些农村当下的生活图景。该书由上海文艺出版社出版。

文人写作与乡土中国息息相关,从莫言、贾平凹到新生代作家,他们在“熟人”、土地、村庄、山川中获得启迪。乡愁叙事如何打开新空间?《王能好》尝试讲述了一个名为王能好,却既不“能”也不“好”的农民的故事。他并未问过“人生有什么意义”,只是凭本能追逐生活中微茫的光亮。

“近些年,青年作家写乡镇失败者的小说很多,从我的角度来说,王能好是一个打开乡村社会的装置,像冷峻的摄影镜头——虽然机器般的镜头主体性会丧失一些,但它也不会有目的性,会呈现出更多让你不安的东西。”评论家张定浩认为,书中角色的视角与作家视角近似,对乡村社会保持一点距离,读者能够借助人物第一视角看到更真切的乡村社会。“作者就像手提摄像机在乡村游走,各种场景感、画面感都有,但呈现出来的不止是王能好本人,而是我们既熟悉又陌生的乡村。”他认为,如果小说陷于过于自我的视角里,所看到的很多东西是被过滤掉或蒙上了一层滤镜,小说的可读性与说服力难免大打折扣。

王能好的原型是作者的表哥,但小说中所述事情多为虚构。“关于他的生平,我已无力在这里着墨。在小说里,他是一双眼睛,带领我们去观摩当下的乡镇生活。在现实中,他存活在亲友的脑海记忆中,日渐模糊。”魏思孝如是道来。

“虽然表面上我跟他不一样,可能内心有许多东西是共通的。王能好具有普遍性的代表意义,是每个人身边或多或少擦肩而过的身影。”评论家刘诗宇评价,小说自带“乡镇生活百科全书”式的质地,《王能好》所构建的乡村生活囊括了民俗、礼仪等海量知识细节。“青年作家要让创作变成一种更辛苦的事,某种程度上像研究一样,不光提供审美,也提供认知。在故事之外,《王能好》也实现了认知功能,使人对今天的乡村有比较真实直观的了解。”

对此,张定浩形容,这种认知就是“小说家本身带着类似于纪录片式的叙述策略”——“这种叙述策略,我觉得当代小说里开始慢慢流行起来了。最近看了萨莉·鲁尼的小说,《聊天记录》《美丽的世界,你在哪里》等作品看上去就像看剧本一样,保持了一种干燥和冷漠的叙事,但她让你感觉到场景感、画面感特别强。”

图片来源:出版方

编辑:许旸

责任编辑:王彦

*文汇独家稿件,转载请注明出处。