今年是建党百年,党史上何时第一次提出群众的概念?第一个关于群众工作的决定是什么?9月26日,由上海市档案局(馆)、中共上海市市级机关工作委员会、中共上海市委党史研究室联合主办的“江山就是人民 人民就是江山——红色珍档见证中国共产党百年奋斗之路”档案展在位于浦东白杨路的上海市档案馆新馆正式开幕。

展览共展出150余件档案、400余张照片,全景式展现了中国共产党同人民风雨同舟、生死与共,从胜利走向胜利的伟大历程,浓墨重彩地反映了党与人民心连心、同呼吸、共命运的历史,揭示了中国共产党之所以制胜的精神伟力,中华民族赖以复兴的核心动力。这些展品包括中央档案馆、上海市档案馆馆藏珍档,以及从机关单位、区级档案馆、摄影家团体等处征集而来,其中近半数为首次公开展出。

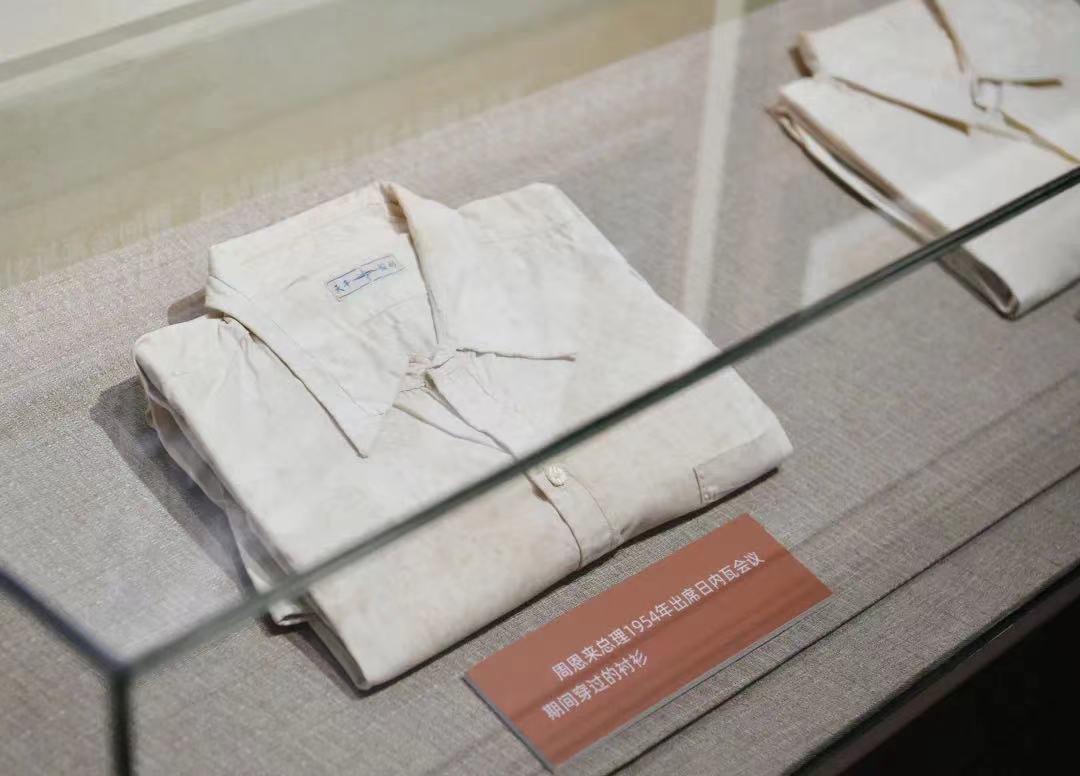

展厅中,《共产党宣言》草稿中仅存的一页手稿;中国最早宣传马克思主义的工人刊物《劳动界》;第一次提出群众的概念和党与群众关系问题的《关于共产党的组织章程决议案》;党的历史上第一个关于群众工作的决定——《中央关于深入群众工作的决定》;史沫特莱手迹:“谁,什么是中国共产党?”;第一个访问延安并见到毛泽东本人的欧洲记者博斯哈德拍摄的记录延安军民生活的《延安之旅》、被誉为“战地上的一朵红花”——上海劳动妇女战地服务团在淞沪前线慰问演出照片;毛泽东为佳县县委题词:“站在最大多数劳动人民的一面”;“为有牺牲多壮志 敢教日月换新天”英烈语录墙;周恩来总理1954年出席日内瓦会议期间穿过的衬衫……一份份珍贵的历史档案、一幅幅精彩的图片、一幕幕鲜活的影像,生动展现了我们党来自于人民,为人民而生,因人民而兴,与人民心心相印、与人民同甘共苦的奋斗历程。

20世纪五六十年代上海工人新村建设、上海第一批卫星城建设相关历史档案;肇嘉浜路的蜕变、打浦路隧道建成通车、中山环路建成、昔日跑马场变身人民公园、昔日跑狗场变身文化广场、大世界变身人民游乐场、素有“亚洲第一弯”之称的延安路高架外滩下匝道的建设与拆除、百年南京路变迁的历史照片;改革开放以来上海市最低生活保障标准统计表、上海医疗事业基本状况统计表……这些与百姓生活息息相关的点滴记忆,无不彰显着党的初心之地——上海始终恪守“人民至上”的宗旨。

习近平总书记强调:“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”。展览全方位展现了上海贯彻落实国家战略、助力全国脱贫攻坚、打赢新冠疫情防控阻击战、推进“一网通办、一网统管”提速增效、推进五大新城建设、把“人民城市人民建,人民城市为人民”重要理念贯彻落实到上海城市发展全过程和城市工作各方面等内容。2020年1月24日除夕夜首批上海援鄂医疗队星夜驰援武汉、上海援派新疆喀什地区第二人民医院医疗专家关心小患者康复情况、杨浦区四平路街道阜新路口袋花园、静安区宝山路街道社区食堂、流动的早餐车、社区居民在被誉为“红色弄堂”的虹口区恒丰里收看收听庆祝中国共产党成立100周年大会实况直播……这些反映新时代党领导人民推进实现中华民族伟大复兴奋斗历程的照片与文件都是此次为展览专门征集而来。

为了让参观者沉浸式观展,展览打造了多媒体党史学习室,以及毛泽东在江西瑞金沙洲坝为当地百姓挖的红军井造景、发出上海解放第一声的新新公司‘凯旋电台’、全国第一家24小时营业的星火日夜商店等3处复原景观,设计多媒体互动展项10余项,不断创新展陈形式与手段,实现红色资源的可看、可听、可阅读,增强展览的观赏性,让党史学习教育更加有声有色。展览尾厅特意设计了“我来为党送祝福”展项,观众可以录制语音表达对党的深深祝福,这些祝福的声音将入藏上海市档案馆永久珍藏,同时祝福音频还将生成二维码,打印在一张专属定制卡片上送给参观者留作纪念。

珍贵的历史档案、翔实的数据图表、生动的图片视频、逼真的复原景观,生动讲述了中国共产党和人民风雨同舟、生死与共的奋斗历程,以及鱼水情深、唇齿相依的真挚情感,铿锵宣示了“江山就是人民,人民就是江山”的历史真谛。

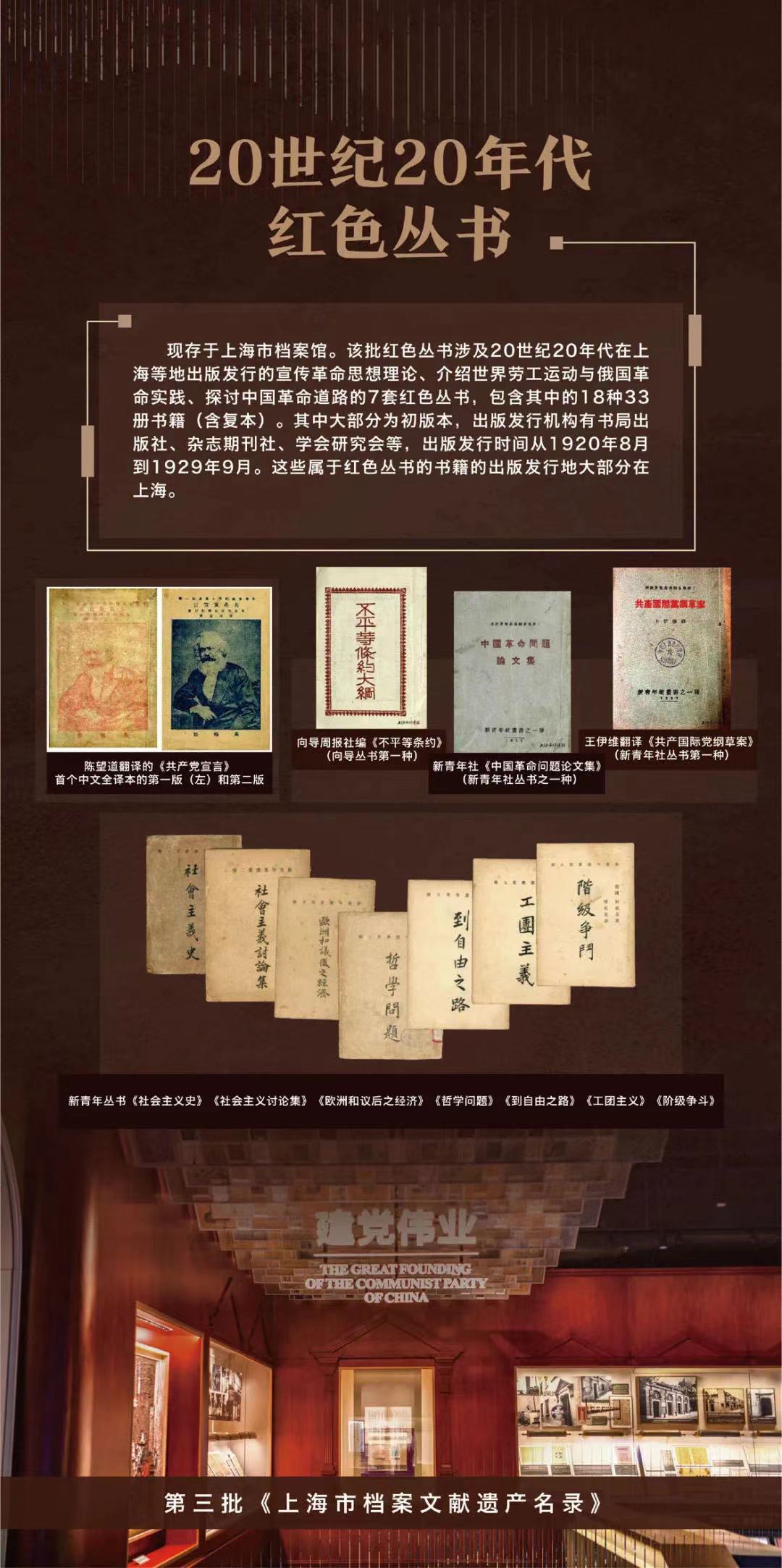

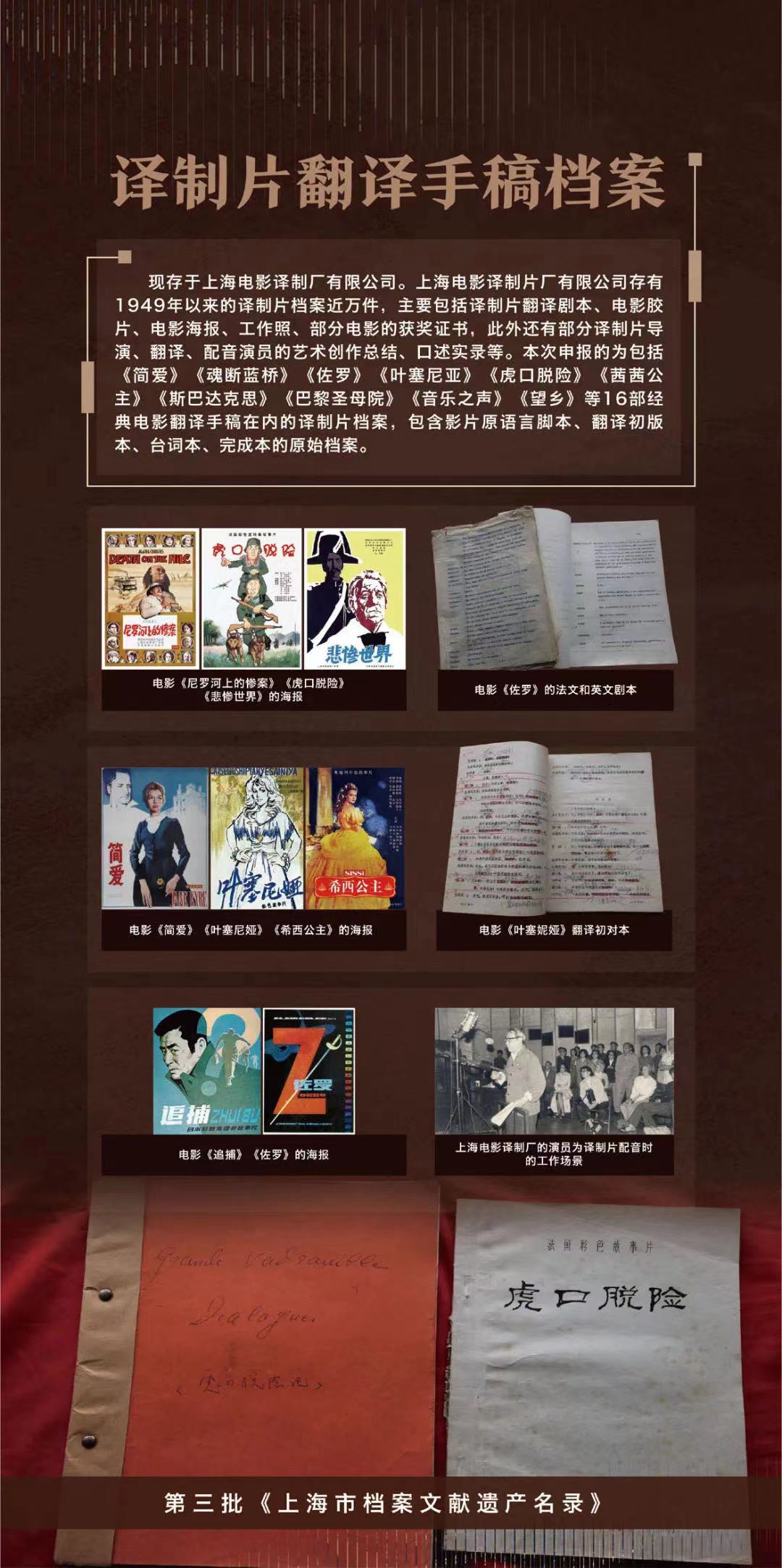

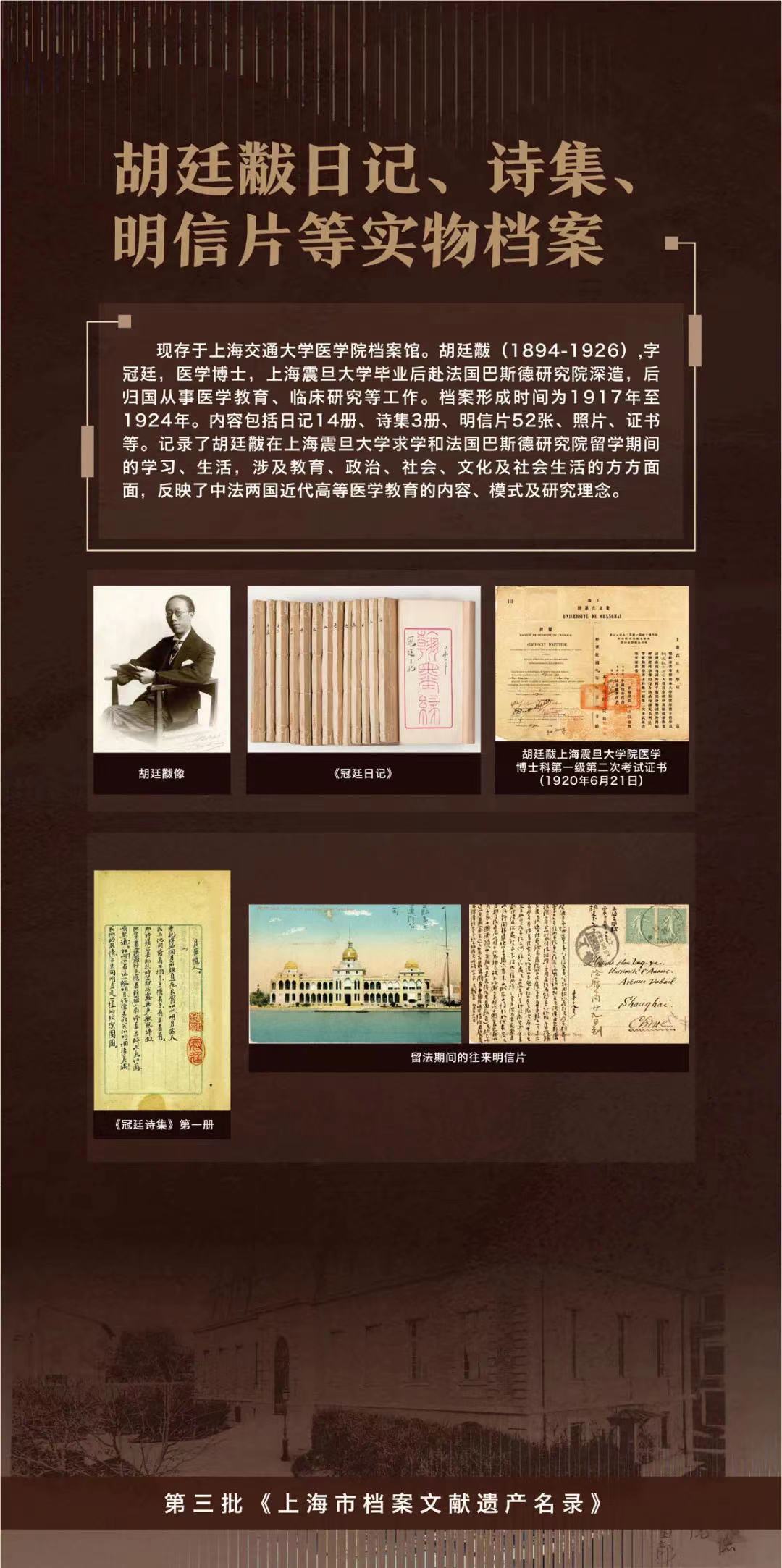

当天,第三批上海市档案文献遗产名录评选结果同时揭晓。上海市档案馆的20世纪20年代红色丛书;上海体育学院档案馆(校史馆)的“旧上海特别市政府大楼”原始建筑图纸档案;上海图书馆的唐绍仪档案;上海电影译制厂有限公司的译制片翻译手稿档案;复旦大学附属中山医院的上海中山医院建院票据档案;上海财经大学的中国近代民族保险公司保单汇集;上海广播电视台的解放初期上海人民广播电台钢丝录音带珍贵馆藏;金山区档案馆的姚光日记;虹口区档案馆的上海私立麦伦中学历史档案;上海交通大学医学院档案馆的胡廷黻日记、诗集、明信片等实物档案共10项珍贵档案入选。

其中,20世纪20年代红色丛书是1920年8月到1929年9月在上海等地出版发行的宣传革命思想理论、介绍世界劳工运动与俄国革命实践、探讨中国革命道路的7套红色丛书,包括初版本21册,这些红色丛书如一柄柄火炬,为中国共产党的发展壮大照亮了前行之路,给灾难深重的中国人民带来光明和希望,对丰富党的早期历史,深化和推进党史研究具有重要意义。

译制片翻译手稿档案囊括了1949年以来的近万件译制片档案,包括译制片翻译手稿、电影胶片、电影海报、部分电影获奖证书,以及部分译制片导演、翻译、配音演员的艺术创作总结、口述实录等,这些珍贵的翻译剧本记录了经典译制作品从初译到最终定稿的翻译创作过程,凝结了几代艺术家深厚的人文底蕴,也汇聚了创作团队的集体智慧。

中国近代民族保险公司保单汇集,数量巨大,种类繁多,信息丰富,共有保单1000余件/组,较为详细地记载了各保险公司的基本情况、保险条款,全面而系统地反映了近代中国民族保险业的发展历程,为近代民族保险史研究提供了第一手资料。

解放初期上海人民广播电台钢丝录音带珍贵馆藏形成于1951年至1959年间,是上海人民广播电台最早一批播出节目资料素材的原始版本,在国内同类馆藏中规模排名前列,总时长约400小时。作品内容涉及中国传统经典曲目、剧目以及赞美祖国、歌颂时代和介绍优秀共产党员事迹等创作作品。作为记录载体的钢丝带形态已成为历史,世界范围内已不再生产和使用,故其录音制品十分珍贵和稀有。

胡廷黻日记、诗集、明信片等实物档案包括胡廷黻日记14册、诗集3册、明信片52张以及照片、证书等,反映了胡廷黻在上海震旦大学求学和法国巴斯德研究院留学期间的学习、生活,涉及政治、文化、教育及社会生活的方方面面。

作者:李婷

编辑:卫中

责任编辑:范昕

图片来源:上海市档案馆

*文汇独家稿件,转载请注明出处。