2020年是列夫·托尔斯泰逝世110周年,这位有着世界影响力的作家在生前就密切关注中国,而在托翁作品进入中国读者视野的过程中,俄语翻译家草婴做出了巨大贡献。

他曾花费20年独自译出400万字《托尔斯泰小说全集》,力求将文学泰斗笔下的苦难意识、人道主义,展现于广大读者眼前。而他翻译的托尔斯泰,被称颂中译文干净、简练、不拖沓、有韵味,读草婴的译文感觉“就像在读托尔斯泰原著”。连著名作家冯骥才曾由衷感慨:“他叫我看到翻译事业这座大山令人敬仰的高处。”

在草婴先生逝世5周年之际,人民文学出版社携精装纪念版《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》,走进上海“最高书店”上海之巅读书会,华东师范大学教授徐振亚、作家孙甘露、诗人赵丽宏、巴金故居常务副馆长周立民、人民文学出版社社长臧永清围谈,草婴外孙张盛海作为特邀嘉宾出席,认为这一版本非常符合草婴先生对列夫·托尔斯泰的尊重、对美好事物的追求。

草婴原名盛峻峰,从15岁开始跟随上海的俄国侨民学习俄语,后得到恩师姜椿芳的指引,迅速提高了俄语水平迅,进入塔斯社上海分社工作,大量翻译实践为他成长为一代翻译大师奠定了坚实语言基础。

上世纪五十年代,他翻译的《拖拉机站站长与总农艺师》出版后,一时洛阳纸贵,广大读者争相传阅。1956年,当时的文坛新秀王蒙在《组织部新来的青年人》中,让他的男一号林震以《拖拉机站站长和总农艺师》的女一号娜斯嘉为偶像,直接喊话“按娜斯嘉的方式生活!”

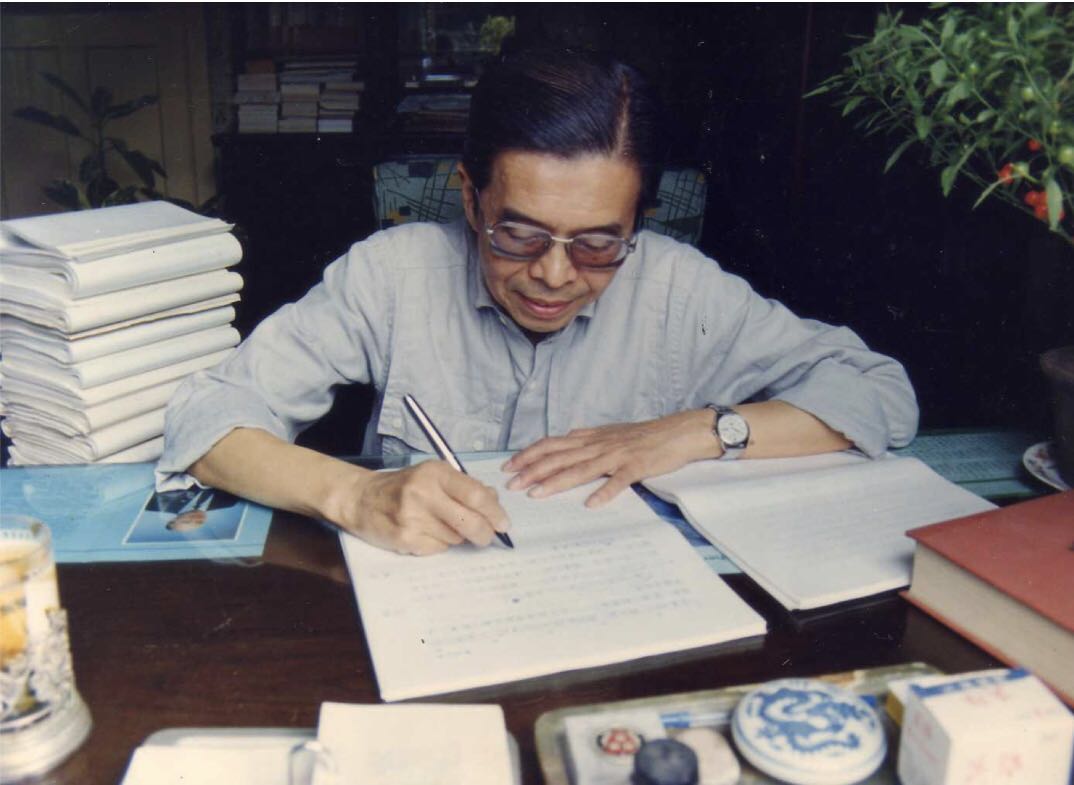

1989年伏案工作的草婴

草婴坚持“艺术为人生”的信条,有意识地选择感情丰沛、发人深省的作品作为翻译对象。他在青年时期就拜读过列夫·托尔斯泰的作品,书中的人物形象、独特结构、人道主义思想等都给他留下了深刻的印象。他坚持每天翻译千字,不贪多,不求快,以高质量地传神表达为本。草婴严谨的翻译态度在翻译界有口皆碑。一般翻译一本书,他先把原作看过几遍甚至十几遍,弄懂弄清所有人物关系,所有情节起源,甚至做卡片。

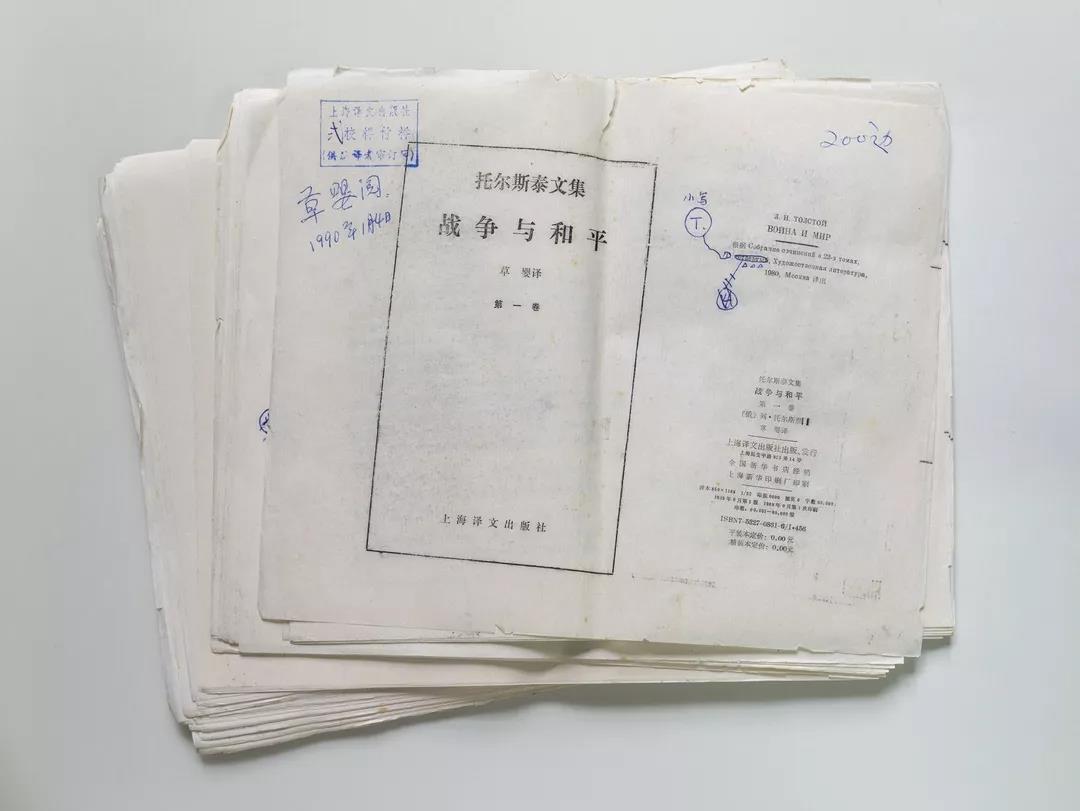

比如,为了让自己完全沉浸在托翁构筑的人物世界里,他将《战争与和平》出现的所有559位人物梳理成559张卡片,将每个人物的姓名、身份、性格特点写在上面,他本人就像导演一样,今天谁出场,要翻译哪一段,每个出场人物相互之间的关系都烂熟于心。因为他期待用译笔传递经典的深邃与美妙,培养人和人之间美好的感情。

“毕业后,我到《萌芽》当编辑,有位同事盛姗姗,后来知道她是草婴的女儿。有一天她跟我讲,她爸爸在翻托尔斯泰全集,当时还难以置信,把千万字外国文学翻译成中文,需要多大的耐心和毅力啊?”赵丽宏追忆说,他印象中的草婴先生,说话慢声细语,瘦小的身躯里却隐藏了巨大能量,堪称“桥梁”和“脊梁”。他记得十几年前和草婴参加画展活动,结束后一位中年妇女读者拿着一本《复活》请草婴签名,连身道谢:“草婴老师谢谢你!把托尔斯泰的书翻译给我们看。”

草婴曾直言,译者不是“传声筒”,也不是“翻译机器”,文学翻译更需要感情共鸣,只有感情被打动了,才能融入原著氛围中。

孙甘露举了个例子,文学作品的翻译确实很微妙,以前上海作家陈村写过一篇文章,比较过草婴和周扬的译本,一个说安娜“孩子般地哭了”,一个说安娜“天真地哭了”。像安娜·卡列尼娜这样一个人,她会天真地哭吗?还是“孩子般地哭”更准确?“我不是比较准确和优劣,翻译这个事情见仁见智。我觉得这个差异恰恰有助于我们理解,帮助我们更准确、更深入、更丰富理 解作品。”

草婴喜欢艺术,常常说艺术都是想通的。他喜欢古典音乐,而且和列夫·托尔斯泰一样,都喜欢柴科夫斯基。晚饭后他常常听听唱片,完成一段翻译后他会大声朗读,有时还请专业的播音朗读,以求译文文字通顺、节奏适合。家里有大小不等的人物或动物塑像,他翻译的人物形象立体可感,仿佛就在眼前,或许与他长期细致地观察这些塑像有一定关系。

从1852年发表处女作《童年》至离开人世,列夫·托尔斯泰的创作生涯持续58年。草婴从1964年出版译著《高加索故事》至1977年出版12卷集列夫·托尔斯泰小说,将约三分之一的生命献给了列夫·托尔斯泰作品的翻译事业。

不少专家也谈到,巴金在晚年多次表达对列夫·托尔斯泰其人其书的欣赏,他很关心和支持草婴的翻译工作,把自己的藏书借给草婴参考,草婴在翻译俄语原著的同时,也参考了世界公认的英译本。

作者:许旸

图片:出版方

编辑:王筱丽

责任编辑:王雪瑛

*文汇独家稿件,转载请注明出处。