建筑不仅仅是为人们挡风遮雨。好的建筑带来文明,坏的建筑带来愚昧。但是,究竟如何才能创造更多好的建筑,尽量避免生产坏的建筑?

作为现今仍然在世的最有影响力的世界级建筑师之一,理查德·罗杰斯的作品包括法国巴黎蓬皮杜艺术中心、法国波尔多法院、英国伦敦千年穹顶等。在这本新近翻译出版的《建筑的梦想》一书中,他不仅为我们提供了关于他那些著名作品的丰盛细节与灵感,更分享了他对于人类如何创造更好的建筑,并且通过创造更好的建筑来创造更好的社会的思考。

本期阅读版,我们摘编其中的部分篇章,以飨读者。

蓬皮杜中心:对那些无法接受新的建筑艺术的人来说,它特别可怕

蓬皮杜高地位于巴黎市中心一个难看的停车场,夹在拥挤破败的马莱区(以前的犹太人聚集地)的中世纪街道与美丽古老的雷阿尔街区(我们后来为拯救它而战斗过)之间。

蓬皮杜中心的正面,它被设计为一个友好的机器人而不是古典的庙宇,在空间和结构上有很强的适应性

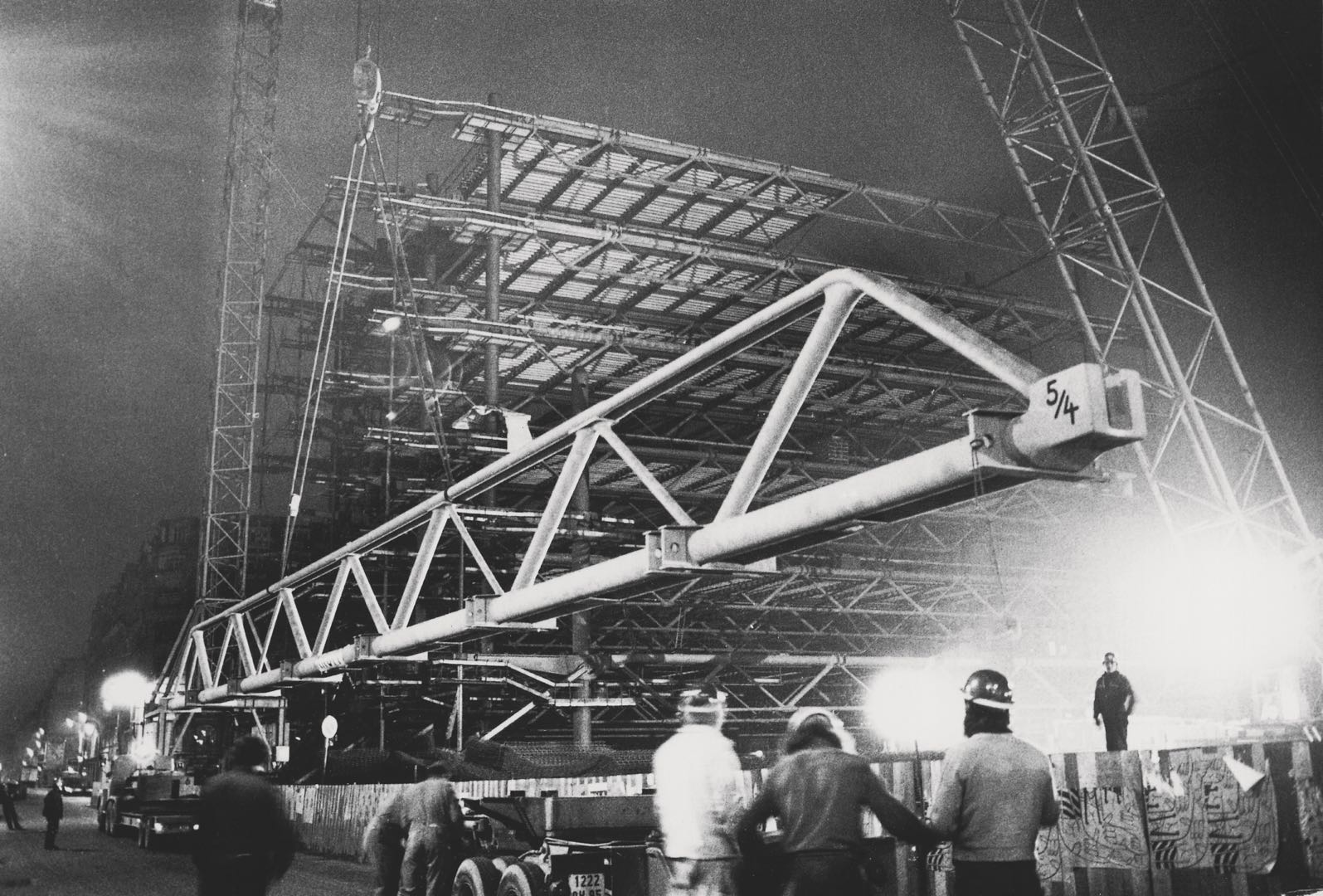

▲建筑物的侧视图,显示了格伯架如何在内部和外部的柱子间分担负荷

为了完善我们的构思,伦佐和我参观了巴黎。我们做的第一件事就是逛马莱区和雷阿尔街区。我们立刻被附近的公共空间吸引了。与其说蓬皮杜需要一个崇高的艺术宫殿,不如说它更需要一个公共生活场所:它可供人们日常会面,为城市带来活力,供朋友和情人在这里约会,供举行自发的表演与游行,供父母带孩子前来嬉戏,供任何人坐在这里闲看城市的日常生活。

所以我们的设计是从外部公共空间开始的。在早期的草图中,我们把这栋建筑放在了中心位置,公共空间围绕着它。但这阻断了巴黎最长的街道之一,使这里缺乏足以成为大广场的空间,并令这栋建筑成为唯一的焦点,一座过于传统守旧,甚至华而不实的“文化宫殿”。我们想带着对传统街道模式的蔑视——在诸如勒·柯布西耶的“瓦赞计划”这样的乌托邦式规划中,常常体现出这种蔑视,我们想创造一座现代化的建筑,它会与城市的复杂结构相适应,而不是试图改变这种结构。我们希望街道上的文化可以和建筑里的一样多。

我们将建筑的选址改到了另一边,这样它的另一个外立面就能延续里纳德街的街道线,场地的另一半被设计成了一个公共广场,该广场从建筑底下向外延伸,我们设计了自动扶梯和走廊——“空中街道”——与展示着实时信息的动态信息屏幕交相辉映,包括来自世界各地的反战和革命的消息。建筑本身由底层架空柱(勒·柯布西耶风格的柱子)支撑,使它更轻,并与地面脱离。它将悬空在一个被商店和咖啡馆包围的低地广场之上,不仅与城市的公共生活相连,还与一个处于信息技术变革边缘的世界相连。

▲这些色彩斑斓的服务设施横跨里纳德街,经过一番讨论,我们选择了蓝色的空调系统、绿色的水管、红色的运动系统和黄色的电力系统,它们至今仍然让这座建筑从里纳德街上脱颖而出

我们把蓬皮杜看作是社会网络中的一个节点,称它为“信息的动态中心,一个信息化、电脑化的时代广场和一个强调双向参与的大英博物馆的混合体”。它将是一个属于所有人的地方,不论种族、信仰、贫富。它将是一个灵活的场所,固定但不确定,信息的流动、人们在空间内外的交汇令它焕发生机。正如伦佐所言,我们想要挑战这样一种观念,即文化必须由大理石建造而成。我们想要创造一个由可移动的部件构成的城市机器。没有一个构件会被隐藏,一切都会被表达出来。人们可以在每一个构件中看到制造和建造的过程,以及它在建筑中所扮演的角色。

在内部,无阻隔的开放式楼层(每一层的大小相当于两个足球场)将为图书馆、画廊和研究中心提供适应性很强的灵活空间,设计可以随着时间的推移而改变,空间重新组合,允许人们在里面自由穿梭,让自然光线布满整个建筑。这些楼层基本上都是开放空间,伦佐曾称之为“一片片地面”,这里可以承载任何事物——博物馆、市场、政治会议。它不是冰封的文化殿堂,而是一个可以演变、有适应性的场所,就像ARAM模块,或是建造了我父母在温布尔登的房子的玻璃和钢混制管道,但规模要大得多。建筑物的结构和配套服务设施——通风、供暖、供水、货物升降机——通常比较占空间,都会被移到外部,面朝里纳德街展现色彩丰富、质感丰富的外观,五层无阻隔的楼面可以俯瞰整个露天广场。

蓬皮杜中心表达了这样的信念:限定的、封闭的建筑会限制其使用者和行人。建筑对使用者的限制越少,其性能越好,寿命也越长。蓬皮杜文化中心是公共生活的舞台,将允许人们在其内外自由地表演,舞台可以延伸至建筑的外立面,以至于人们的活动也成为建筑表达的一部分。

▲大型格伯架、主梁和桁架的组装过程被拍成了电影,并因伦佐·皮亚诺最初对这个过程的描述,而被命名为“金属芭蕾舞”

蓬皮杜中心开幕前不久,我清楚地记得,在一个雨天,我站在广场上。一位衣着优雅的法国老妇人站在我旁边,请我躲到她的伞下。“先生,”她说,“你知道是谁设计的这个建筑吗?”“夫人,”我回答,很高兴有机会为此邀功,“是我。”她什么也没说,只是用伞狠狠地打了我的头,然后大步走开了。

她沉默而有力的回应是人们对蓬皮杜中心的典型反应。我们从赢得比赛的那天开始,就持续不断地收到来自各个角度的批评——左派批评我们勾结政府搞文化中心主义,右派骂我们亵渎了巴黎的天际线。一天,在办公室里,有人给我看了一份请愿书,内容大概是“我们60个知识分子希望表达我们对这一恐怖的异形钢结构的反对……”我叹了口气,正要把它放在一堆反对意见的最上面,这时却注意到大家都在笑。原来这是一份近百年前反对建设埃菲尔铁塔的请愿书。

《纽约时报》评论员艾达·路易丝·贺克斯台伯和希尔顿·克雷默写了积极的评论,它们是我在项目建成的七年后唯一能回忆起的积极评论。克雷默对自己是少数派并不感到惊讶。“它只是看上去和人们曾经见过的任何东西都不一样,所以对那些无法接受新的建筑艺术的人来说,它特别可怕。”

建造蓬皮杜中心的过程非常艰难。伦佐和我都筋疲力尽,花了好几个月才恢复过来。但尽管这个项目经历了如此多的变动,我们被迫做了那么多的妥协,文化中心还是清晰地保持着它的概念:一座整合公共空间的建筑;一个供人类活动的灵活场所,具有开放的内部空间,能实现多样、可重叠的使用功能;一个经济节约的轻量级结构,清晰地展现了创造它的技艺;一座为这个世界最伟大的城市之一增加了丰富性和多样性的建筑。

无论如何,1977年1月,吉斯卡尔·德斯坦总统宣布蓬皮杜文化中心正式开放,我和伦佐被邀请参加开幕式,而我们的紧张是显而易见的。不过,当记者们看到人们在排队等候参观他们曾经笔下那“丑陋的闯入者”和“死去的精英文化的庙宇”时,批评的浪潮一夜之间反转了。第一年大约有700万人来到这里(比参观卢浮宫和埃菲尔铁塔的人加起来还要多),这使得蓬皮杜中心确立了其现代文化符号的地位,并实现了要成为一个属于所有人的地方的承诺。

不同建筑规模带来的感受都应以人为测量标准:手指、手掌、前臂、脚和步伐

不论是原始的小屋还是高耸的摩天大楼,建筑都寻求在三维空间中解决问题。它将科学的分析与诗意的诠释结合在一起,运用科技和秩序创造出审美冲击和多功能的享受。它通过给空间赋予秩序、规模和节奏来改变普通与平凡。伦佐·皮亚诺将建筑描述为对公众和社会而言最危险的艺术:我们可以关掉电视或合上一本书,但我们无法忽视我们的建筑环境。

园景小屋是我在1968至1969年为父母建造的房子,是我自十年前进耶鲁以来第一次自由地表达我不断发展的建筑语言的体现。它的透明度、对色彩的使用、工业化建设以及灵活性,为接下来的许多设计设定了一种模式。

▲园景小屋的概念草图,完成于1969年,从左上角开始,一次是温布尔登公园、道路、路堤、门厅、前院、房子和花园

这栋房子位于温布尔登公园旁边,它反映了新技术和新材料是如何改变了我们过去十多年的设计方法的。这是一类灵活建筑的原型,可适应多种用途和家庭结构,但也是一座具有明显的个人特点的建筑,反映出我父母的性格、生活和价值观。这是将全部精力投入到蓬皮杜中心的项目之前,我们在英国做的最后一个项目。

我父亲从全职医生的岗位上退休了,于是想搬到一所能继续接待病人的房子。我设计的这座房子是单层的,离当地商店和温布尔登公园较近,便于维修打理,适合渐渐变老的父母。我的设计兼顾了父亲应对年老生活的理性需求和母亲对景色、颜色、光线的偏好以及她在陶艺方面日益增加的兴趣。

▲在园景小屋明亮的生活空间里,从开放式的厨房向外可以看到中央餐厅两侧的卧室和图书室,天花板上的钢门框清晰可见,如同薄片,妈妈制作的罐子成堆地摆放在厨房柜台上

园景小屋的基本结构非常简单。它是一个不连续的透明通道,由八个45英尺高的钢门框架支撑(主结构有五个,另外三个位于门厅)。它是一个充满光线的通道,连接着花园与美丽的外部空间。这所房子混合了大量的产品,并结合了传统的现场建造技术(我们曾希望能预制整个建筑,因规划和建筑法规而作罢)。玻璃墙分隔了“内部”和“外部”的空间——主屋、花园是由我儿时的朋友迈克尔·布兰奇设计的——但也模糊了分隔界限,制造出空间的连续感,就像那是一连串的庭院或露台,没有固定的界限。结构是开放式的,中央庭院可以由两个门封闭,也可以用相同的结构扩建到公地。

外部的墙是由两英寸厚的“阿尔卡”牌隔热铝板组成的,这种材料通常用于冷藏卡车,用氯丁橡胶结合在一起。当我们试验新的建筑材料时,约翰·杨订阅了大量的工业杂志,使用轻质、高度绝缘、可大量生产的材料作为墙板,这一灵感就来自其中一本杂志。

园景小屋的连续空间体现了建筑设计的一个基本考量元素——光、透明和阴影的相互作用。柯林·罗和罗伯特·斯拉茨基的一篇著名文章区分了光线通过玻璃或空隙的物理透明性和光线落于其上的现象透明性的区别。现象透明性即通过建筑元素、光线、阴影的不同分层组合创造出不同的纹理、外观、连续性和奇点。前者是视觉上的透明度;后者是对透明度的感知和理解。当游客的目光从公园的一侧经过时,这两种形式的透明性——分层与穿透——交相辉映,形成沟通。

这种光和影的游戏创造了建筑的不同规模,不同规模带来的感受最终都要以人为测量标准。手指、手掌、前臂、脚和步伐——在前度量时代,这些都是标准的测量单位,人是衡量一切事物的标准。

▲黄昏时分从庭院看到的园景小屋,其钢制框架和铝板清晰可见

园景小屋也充满了色彩。铝质外墙是白色的,内部的墙是黄色和莱姆色的,构成核心结构的钢构件也是同样。在美国和墨西哥旅行时,我看到了加利福尼亚的明亮色彩,那是案例研究项目的颜色。我看到在工业建筑中,颜色被用来指示功能、区分部件和标识危险。把这种用颜色来赋予意义的做法带回伦敦似乎是很自然的——这是一种不同的方式,可使建筑物的功能变得清晰和透明,但也是一种新的表现形式,可用来减轻宏伟建筑的形式主义。从雅典卫城到中世纪大教堂,古老的建筑往往比今天那些用漂白石建成的建筑更鲜艳。现代工业构件的使用可以令人有更多的机会尝试颜色的魅力,例如可以选择不同颜色的塑料。我很赞同格罗皮乌斯,当被问及他最喜欢的颜色时,他回答说:“所有颜色!”人们都唯恐选错颜色,我却不担心违反规则:绿色可以搭配红色或粉色;如果某种颜色是美丽的,它与其他美丽的颜色也会相配。

园景小屋随着时代不断变化,适应了不同的需求和用途,而没有被限制功能,这反映了后来被总结为“长寿、宽松、低能量”的建筑哲学。

在20世纪,技术继续改变着我们的城市:钢框架、电话和电梯将建筑物从地面解放,让芝加哥建立起第一座摩天大楼。与此同时,福特T型车展示了流水线大规模作业的力量,因此技术也促使了制造业经济的繁荣。在巴克敏斯特·富勒、索里亚诺、保罗·鲁道夫的设计中,在洛杉矶伊姆斯之家的开放式建筑、让·普鲁维的预制钢结构中,在现代工业建筑和机器中,我和诺曼学习了工业构件的使用。

寻求更轻的结构是现代建筑技术的关键,同样重要的还有对材料和环境保护的追求。巴克敏斯特·富勒的“网格穹顶”,弗雷·奥托受鸟类头骨、肥皂泡、蜘蛛网等各种各样的东西启发设计出的薄膜和拉伸结构实验,都表明建筑可以由石头和砖块构成,也可以由光和空气构成。

所有好的建筑在当时都是现代的,既反映当时的技术变化,也反映时代精神。建筑语言需要与时俱进,正如绘画、音乐、时尚,甚至汽车的设计一样。正是在功能、技术和时代精神的相互作用中,优秀的建筑才得以问世,其中蕴含着一种包含苦味与甜味的坚韧之美。

只要看一下泰晤士河沿岸,就能看到建筑被日益廉价化产生的结果

建筑反映并影响着我们的生活和工作,我们如何在城市中共享空间,我们如何理解社会。我们的建筑需要能对当今社会所面临的挑战做出反应,它能认识到以公共交通、自行车和步行为基础的紧凑型城市设计是唯一可持续的生活方式。

我们应该为所有人进行设计,使建筑带给过路人和公共空间的好处和待在其中的人一样多。我们修建的既是一种环境,又应该是社会和文化。我们的建筑应该营造一种空间感,反映着地形、生态、历史和社会。我们必须为一个快速变化的世界设计,利用当代技术创造开放式的、灵活的建筑,而不是退回到传统技术和过时的原始状态。我们需要改变的美学。

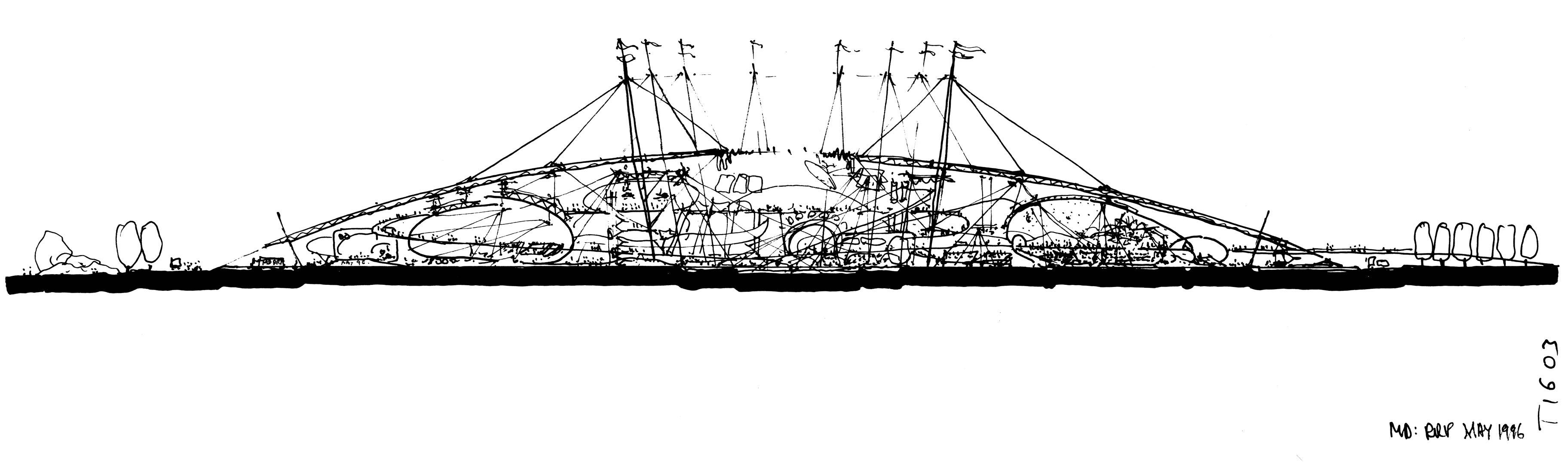

▲伦敦格林尼治千年穹顶的聚四氟乙烯膜,我们在一年多的时间内就完成了整个建筑,据说这座建筑的重量比它所含的空气都要轻

一场职业训练和实践方面的革命迫在眉睫。在许多城市,建筑师似乎已经沦为做装饰和塑形的人,被项目管理和工程经济学不断挤压。建筑培训的内容需要更广泛一些——从社会结构到材料的性质,建筑师可以帮助打造更好的住房和更好的城市。建筑应该解决人造环境和自然环境之间的问题,建筑师应该了解材料、文化、景观和社会。

建筑应该是集体行动,而不是个人英雄主义。没有工程师、社区工人、规划师、景观设计师、测量师,建筑师什么都不是。规划者和建筑师们需要恢复信心,重新参与“我们如何才能建立一个更好的社会”的辩论,就像我们在二战后做的那样。建筑专业教育和建筑机构应该达成共识,重新发扬包豪斯的多学科精神,一起工作和训练,而不是把精力放在捍卫本专业领域的纯洁上。我有时会与医学作比较,外科医生、麻醉师和全科医生在学习专业技能之前,要先理解生理学基础;同样地,建筑师、规划师和工程师在学习专业知识之前应该先了解社会。

▲穹顶由十二根钢桅杆支撑,代表一年十二个月,直径为365米,电气设施和其他服务设施被安置在外部的塔内,以最大限度提高内部空间的灵活性,现在用作呈现音乐和其他活动的舞台

我们不应该害怕谈论美,而是应该严肃地对待它。我们在日常生活中都重视美;我们都喜欢美丽的地方、美丽的建筑或美丽的绘画;我们都知道,音乐能够提升我们的心灵,让我们更有人性。建筑应该创造美,而不是将其边缘化为一种装饰和营销手段。在预算紧张的世界里,正如约翰·拉斯金所言:“世界上几乎没有什么东西是不能被做得更糟,卖得更便宜一点的。”你只需要看一下泰晤士河沿岸的可怕建筑,就能看到这一公共领域日益廉价化的影响,因为城市开发成了一种赚钱机器,不再重视环境、审美和社会影响。这个职业需要重新确立它的价值,彻底地改变,以免被推入只能做装饰工作的死胡同。建筑师应该在成本限制下建造更好的建筑,而不是试图掩盖廉价的理念。

▲“黄色潜水艇”——为设计研究单位建造的屋顶扩建部分,60年代末曾是理查德与苏·罗杰斯工作室的工作地

我们理应对新一代建筑师感到乐观,他们有决心深入理解并重新重视城市生活的基础,把人和社会公正作为工作的核心;但仍有能力激进而富有创造力地思考结构和材料的可能性。我们有多得不可思议的方法:亚历杭德罗·阿拉维纳积极参与社会事务,坂茂采用可再生材料重建灾区,弗兰克·盖里、简·卡普里茨基和扎哈·哈迪德激进的雕塑实验。我们需要保持、庆祝这种多样性:让大胆的声明和微妙的调整都有空间。

但是我们也需要更多地参与公开辩论,来赞美最好的建筑师,赋予他们权利,并更多地参与争取公平和平等的斗争,要求从整个建筑行业中得到更多。不仅是建筑师,我们所有人都要如古雅典人的成年宣言里说的那样,使我们的城镇、城市和社会变得更好——更美丽、更紧凑、更环保、更公平。

作者:理查德·罗杰斯

编辑:周敏娴

责任编辑:卫中

图片均由出版社提供