57岁作家刘亮程,对于语言有一种执念。“早年的时候,我既看不起散文,也看不起小说,始终希望用诗歌表达内心的情怀和想象。写散文和小说,对于我来说是种降格。到了写小说,如果只用通常的小说语言来写小说,我不甘心。我依然在用诗歌写小说,或者说把小说试图写成诗歌。我只有这一条路,没有其他的出路。”日前,刘亮程携最新长篇小说《捎话》作客思南读书会,他定义《捎话》为“一个心怀诗歌梦想的人对这个世界的小说构建”。

《捎话》说白了,也是在书写“语言之困”。博学的捎话人“库”精通几十种语言,可库的师傅告诉他:“你每学会一种语言,就多了一个黑夜。”人们创造了语言,又被语言束缚,语言是开始也是结束。另一位主人公是通晓人言的小母驴“谢”,从毗沙到黑勒,他们穿越漫长时空把一句话捎给千里之外的敌国。

“捎话”的本意是沟通,但终点是人与人沟通的不可能。刘亮程把小说家称为捎话人,小说也是捎话的艺术。《捎话》挖掘千年前人与万物的声音,传递给今天的人。“如今的通讯发展让交流变得非常快捷,但到达、接收与心灵的接受仍存在很大差距,似乎随时可以被删除。人类依然要经历漫长的捎话时代,有些话即使说出来也注定到达不了,有些话要走万水千山才能抵达那颗心,而有些话要走数十年上百年才能被人听懂。”

刘亮程与陈村、毛尖、罗岗共聊遥远的捎话,赵荔红担任主持

在华东师范大学教授、评论家罗岗看来,《捎话》复原了众声喧哗的世界,人和万物共存于世间,“刘亮程试图在做一种不可能的工作,用文字描写声音,把声音转换成形象。”不过,他也捕捉到“散文家刘亮程与小说家刘亮程之间,似乎存在一点点矛盾”——《捎话》的“好看”之处在于打开其中任何一个细部,都可以读进去,会被这段描写所吸引,这是散文家的刘亮程;而矛盾之处在于小说的结局,库重新诞生于驴圈,把驴的语言翻译成人的语言,罗岗则更期待某种开放性的、出乎意料的结局,这种难以捉摸是小说更有意味的地方。

不少作家都谈到,用诗歌的方式处理小说,是《捎话》独特的意义所在。毛尖认为,身为诗人的刘亮程赋予了人物形象诗化的性格,“刘亮程的小说恢复了我们对语词最原初的听觉。人与人之间的关系、时间概念被重新组合,所有的语词被重新拿到我们手中,像刚出生一样。人和动物都获得了同样的表达能力,一切都显得非常自然,他们的讲话和生活都来自于诗歌的意义。”赵荔红说,刘亮程用诗歌意象来行文,在语言上比小说家用词更为精约从容。

《捎话》

刘亮程 著

译林出版社

陈村用了一个比喻,“读《捎话》的故事,就像看刘亮程牵着一头发情的驴过街,看似举重若轻,其实他写了五年。”他觉得,开拓小说疆界的语言,也许比故事本身更重要,“从叙述角度,到用词乃至结构,不拘于原有格局,才能推动小说整体创作不断往前走。”

人和万物间皆有障,作家写什么像什么,写驴像驴写马像马,那是到达。“一般的写作者都可以做到,因为我们的语言本身就具备对事物的描述功能。但还有一些作家,他写草时仿佛自己就是草,他和万物之灵是通的,消除了障碍。”这也是刘亮程的自我要求。

这种障碍的消除,有时也意味着回归。恰如《捎话》主人公库说家乡话的舌头,一辈子都在寻找家乡的语言,即使他最终知道家乡语言早已被另一种语言征服和取代,但母语仍然在他生命的最后时刻,被已经僵硬的舌头找到并说了出来。

对家乡母语的寻找,仿佛是一个隐喻。早些年在城市,刘亮程学说了普通话,完成了他最重要的作品之一《一个人的村庄》,但内心又隐隐浮动着无处不在的乡愁。

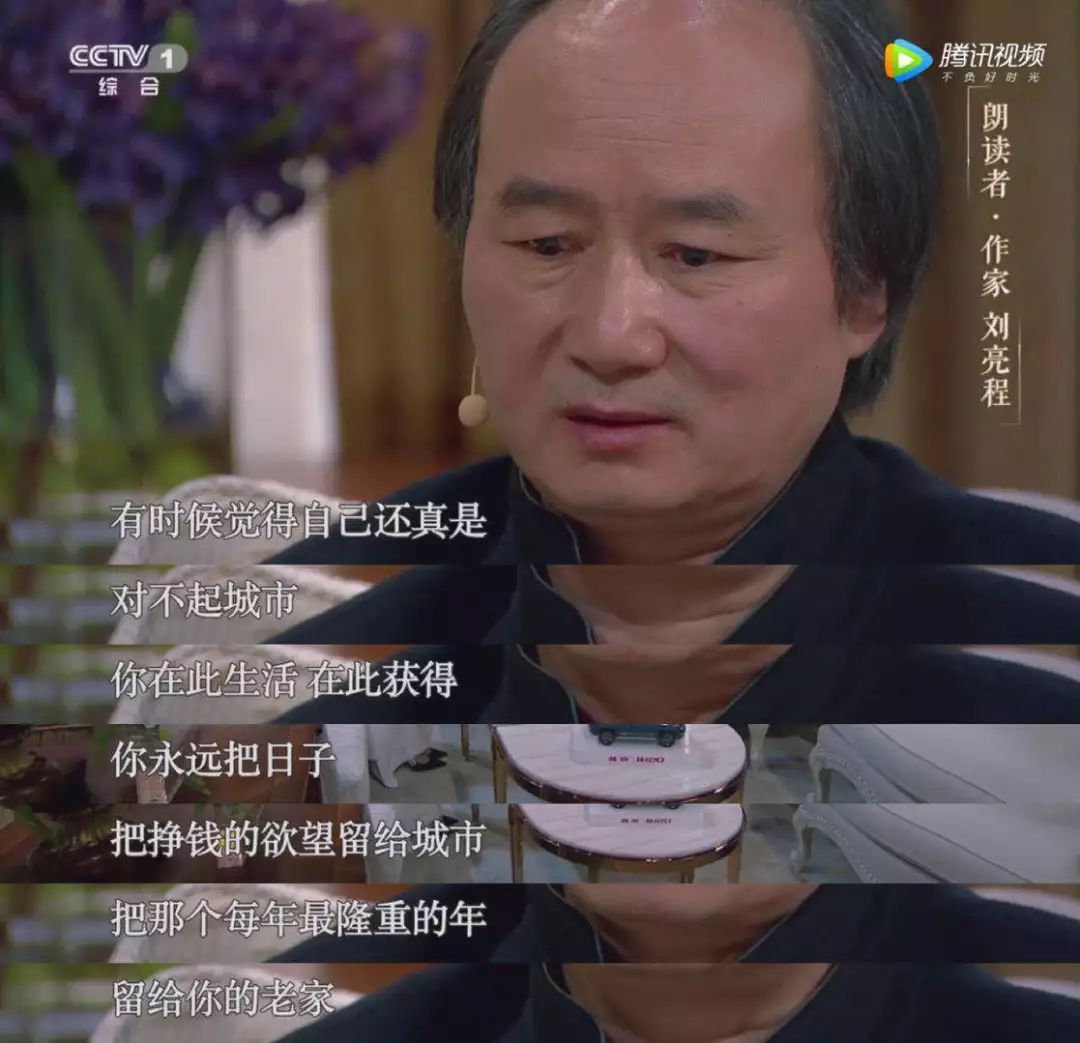

他曾在《朗读者》节目上袒露:“有时候觉得自己还真是对不起城市,你在此生活、在此获得,你永远把日子、把挣钱的欲望留给城市,把那个每年最隆重的年,留给你的老家。”并进一步解释道:乡愁是城市人的,你住在城市,家乡已远,青春远去,那个内心中那个乡,永远是一个隐隐约约的,有如天边的云朵一样的,一个内心存在。“我们就是怀着这样的一个内心的乡,在城市生活。乡村可能会消失,但乡愁不会,它也汇成了城市的一种底色。”

<<<<延伸阅读

文汇记者:许旸

编辑制作:许旸

责任编辑:王彦

*文汇独家稿件,转载请注明出处。