3月30日是梵高的生日。距他在荷兰南部一个小镇呱呱坠地起,165年过去了。

他的人生经历早已酿成世人津津乐道的传奇。一份统计显示,以记录梵高生平为主题的影视作品已超过百部,其中纪录片78部,电影作品30部。

一个“疯了”的画家,一个盛名加身、无人超越的天才——这是多少年来人们对于梵高根深蒂固的印象。事实上呢?有多少人甚至根本没有好好看过梵高的作品。过高的知名度有时反而弱化了梵高的形象,模糊了真实的他及其创作动机。

最近由北京联合出版公司未读·艺术家原版引进的《梵高的耳朵:一个真实的故事》一书,在揭露1888年12月23日晚发生在阿尔勒市的梵高割耳之谜外,更为人们提供了一个真实看待梵高的角度。这本书的作者贝尔纳黛特·墨菲,是位英国的艺术爱好者。她耗时七年深入调查梵高事迹,先后一百多次前往阿尔勒,以法证调查般的严谨、细致,寻找事件发生时代的一手资料,寻访事件当事人的后代,逐渐拼凑出梵高及其所生活环境的真实图景,建立起梵高生活当时的阿尔勒逾15000人的居民档案。2016年BBC播出的一部名为《梵高割耳之谜》的纪录片,正是取材于这部作品。墨菲坦言,希望“更深的了解带来的是真正的欣赏和尊重”。

梵高割耳,到底是切了耳垂、部分耳朵还是整只耳朵呢?百余年间,众说纷纭。在墨菲看来,这个细节的真相重要到有着有天壤之别。“我们可以把割耳垂解释为一次意外失手——残忍,但或许能被看作是无心之举。而如果他割下的是一整只耳朵,那么很显然这不只是一次意外,而是足以反映梵高的精神状态的。”

揭秘梵高的朋友圈:

“一个很有趣的荷兰人”“他直率,开朗,充满生气”这些都是朋友们给梵高的评价,是不是与你印象中那个离群索居的怪人、疯子相去甚远?

多少人印象中的梵高,就是一个离群索居的怪人、疯子。墨菲却通过调查发现,梵高的朋友不在少数。

梵高在阿尔勒期间,一名也住在阿尔勒的丹麦艺术家克里斯提安·穆里耶-彼得森,成为了他的朋友。

穆里耶-彼得森住在城里一个主要广场上的弗洛姆咖啡馆,离卡雷尔旅馆步行只要几分钟。在放弃了医学学习后,他来到普罗旺斯潜心研究绘画。

在一封写给丹麦朋友的信中,穆里耶-彼得森这样描述他与梵高的初次相遇:“我正在画一些油画,与一个很有趣的荷兰人一起作伴,他是个定居在这儿的印象派画家。起先,我以为他可疯呢,但是现在我想这是一种艺术家的表现方式吧……我记不住他的名字,冯谱还是什么的。”同一天,文森特写信给提奥,“这个傍晚我有了个伴儿,因为在这儿遇到了一个特别好的年轻丹麦画家;他的作品很干涩、中规中矩、羞怯,但是我倒沒什么反感,他还年轻、聪明。”

尽管穆里耶-彼得森一开始有些犹豫,但他们很快变成了铁哥们。由于之前做过一次艺术之旅,他更熟悉周边环境,他和文森特开始在阿尔勒周边的乡间探险和徒步。

在巴黎的城市氛围中,文森特很少有机会直接在自然环境下工作,但是他在首都学到的印象派捕捉稍纵即逝的瞬间的技巧,在描绘阿尔勒郊区星罗棋布的果园时,就非常适宜了。那个春天,他完成了十七幅开花的树的油画。同一时期,穆里耶-彼得森也画了一幅果园的画。他们“形成了一起工作的习惯”,他回忆道,在他们最喜欢的咖啡馆碰头,然后再一起出发,“勇敢地面对密史脱拉风,画下果园”。他们并肩作画:文森特坐着画,而丹麦人则在支起的画架上作画。

除了弟弟提奥以外,梵高还与一个人有着频繁的书信往来,那便是年轻的艺术家埃米尔·伯纳德。

1886年冬天,当梵高在巴黎的柯罗蒙画室学习绘画时,他与18岁的伯纳德成了好朋友。在伯纳德眼中,梵高是“你能遇到的最最高尚的人,他直率,开朗,充满生气,有些愤世嫉俗,又有点儿滑稽——他是一个好朋友、铁面无私的诤友,完全没有一己私欲。”

不能不提的,更有高更。

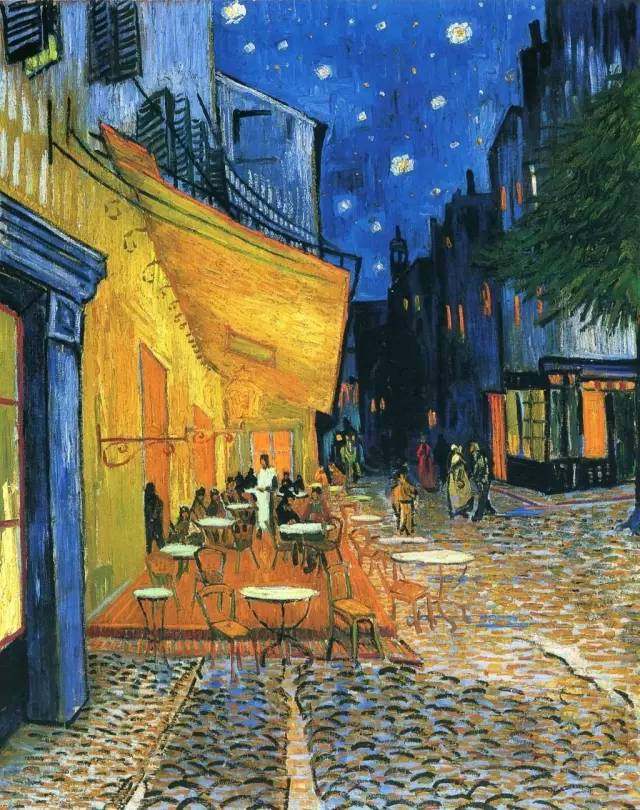

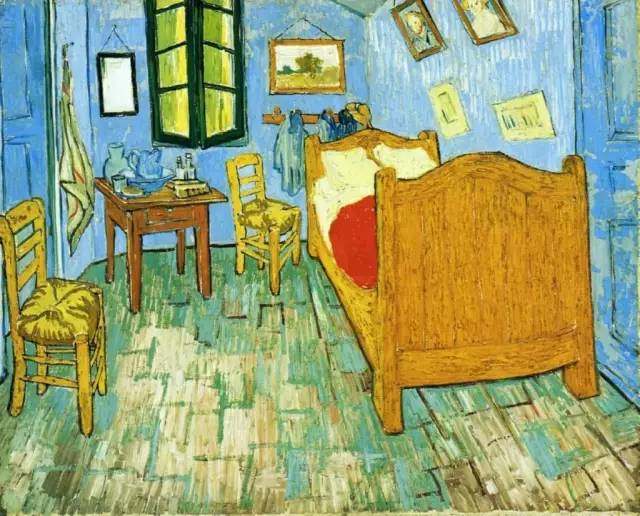

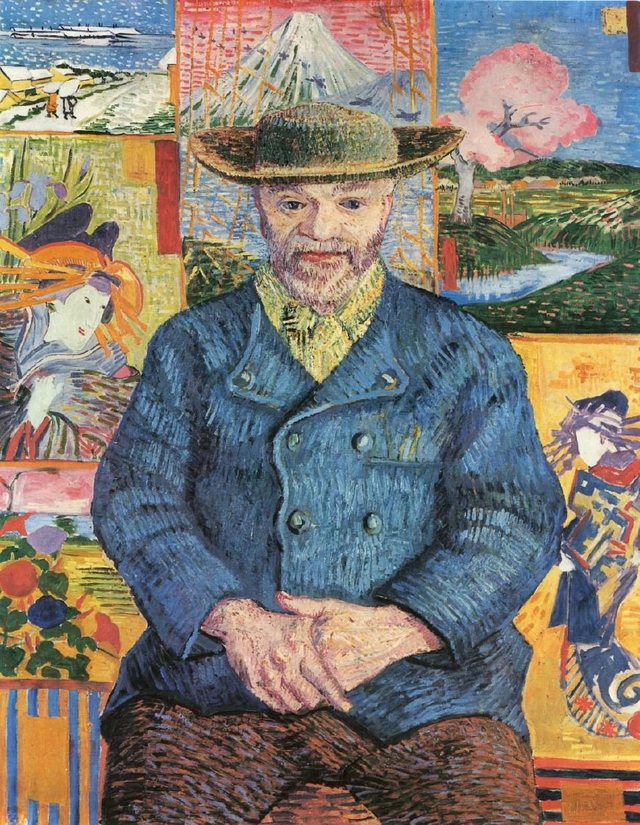

在阿尔勒,梵高与高更“同居”了62天。众所周知的,是两人“相爱相杀”的戏剧性反转。等待高更到来的那段时日,梵高满怀憧憬,留下《向日葵》《星夜》《夜间咖啡馆》《梵高的卧室》等一批杰作。没过多久,两人却引发口角,最终在梵高酿出“割耳事件”之后分道扬镳。

事实上,梵高与高更的关系究竟如何?他们在彼此眼中是什么样的?墨菲给出了很多线索。

书中是这样说的——

他们互相尊重对方,但从来都不是对方的真心朋友。梵高总是用“您”而不是“你”来称呼高更,而当他称呼埃米尔·伯纳德那样的人时,用的是“你”。即便在高更与梵高亲密同住了两个多月后,梵高也仍然用尊称“您”来称呼已经离开阿尔勒的高更。

与另一名艺术家并肩作画时对双方而言必然都有收获,但高更对梵高绘画风格的影响却不该被高估。他们有一些相互的影响,但在1888年夏天,当梵高的艺术造诣达到巅峰的时候,他是独自作画的。高更在梵高过世10年后写下的自传中,暗示他几乎毫无保留地将自己的知识都教给了梵高,而这位荷兰人视他为“师傅”。梵高的弟媳乔·梵高被这种说法激怒了:

(别)……让后世误解了文森特……从来没有,(真的)……只要你重读文森特在那时的信件,就不会产生那种他认为自己低高更一筹的印象。我有高更写的40封信,包括一些在当时写的信,他的信和文森特的那些信都清楚地表明,他们互相高度评价对方,但并没有(感到)谁比谁要更优越。

不管怎样,高更促使梵高开始尝试用不同的风格来作画。在他到达阿尔勒之前的一段时间,高更就鼓励梵高用想象力作画。因为梵高以前都是直接对着实物作画的,高更的建议使梵高的绘画方式发生了重要的转变,令他能够在室内没有模特的情况下作画。这是他艺术创作的新方向,也带来了他对这位新朋友的高度赞许:“高更给了我想象的勇气,而想象力带来的创作成果实在是太神秘了。”

墨菲还特别提到,许多证据表明梵高不是胡子拉碴的邋遢汉形象。

比如,刚到阿尔勒的梵高,穿着打扮行为举止都是首都的时髦范儿。

又如,梵高在巴黎的自画像显示出他穿得非常得体。

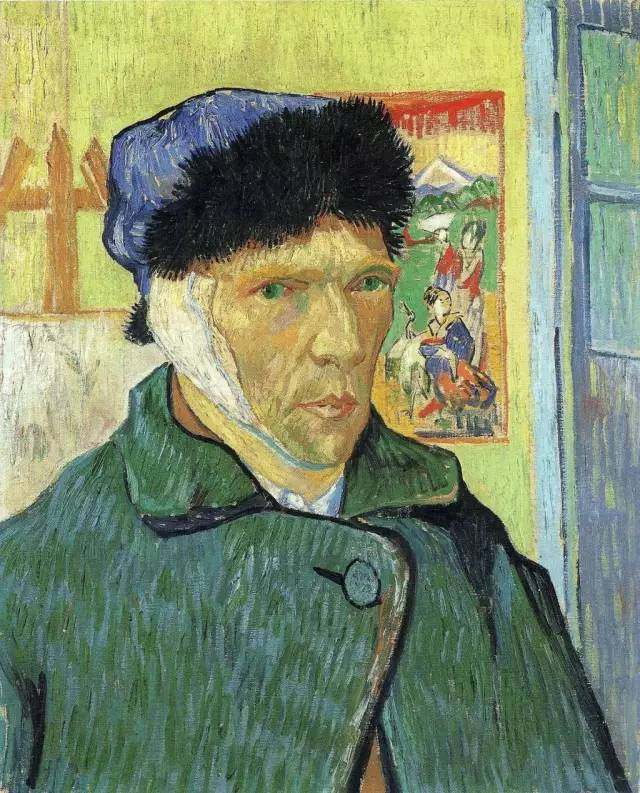

在南方,他有时打扮得相当华丽。他以身着白色西装、头戴草帽而知名,后来为了模仿他的英雄阿道夫·蒙蒂切利,他还买了一件黑色丝绒夹克。然而他在阿尔勒住得越久,他就愈发学习当地人的着装,不论这在当时让他身边的人觉得有多么奇怪。他开始穿起当地工人的衣服,例如在他耳朵绑着绷带的那幅自画像中所穿的牧羊人夹克衫。

揭秘梵高割耳事件:

梵高割耳,灵感来源于斗牛士?那一夜,他割下的到底是耳垂、部分耳朵还是整只耳朵?

梵高自割耳朵的故事流传甚广,但他为什么割耳朵?“她想要圣诞礼物,而在斗牛中,耳朵就是给予女士至为尊贵的褒奖。”关于梵高割耳,在普罗旺斯,这是最广为流传的原因,似乎听上去也算是一个完美的解释。在西班牙斗牛中的确有这样的习惯:斗牛士割下牛耳,送给人群中最美的女士作为奖赏。

墨菲却在让·德布肯写给埃米尔·伯纳德的信中发现了蹊跷。

艺术家叙述道,他见到“许多牛,却没有人斗他们。”我对这句话感到好奇,因为这暗示了他见到的是普罗旺斯式或是卡玛格式的斗牛,在这种斗牛中既不会杀死牛,又不会把牛弄残。我翻阅了档案和当地的报纸,它们佐证了在文森特参加的日子里,只进行过普罗旺斯式斗牛。考虑到他从未见过西班牙式斗牛,很难证明他的自残行为是基于这种解释。

梵高割耳,到底是切了耳垂、部分耳朵还是整只耳朵呢?百余年间,众说纷纭。在墨菲看来,这个细节的真相重要到有着有天壤之别。

我们可以把割耳垂解释为一次意外失手——残忍,但或许能被看作是无心之举。而如果他割下的是一整只耳朵,那么很显然这不只是一次意外,而是足以反映梵高的精神状态的。

关于文森特到底把他的耳朵切下了多少的疑问,在他尚在人世时就已经开始了。起先,我并没有想过这种分歧有可能是地域差异造成的。当我开始回想,谁说了什么时,我意识到“耳垂”的说法更多是来自北欧,而“整只耳朵”的说法更多是来自南部。

南法的人喜好夸大其词是出了名的。研究梵高的历史学家马克·埃多·特拉尔鲍特在1969年轻描淡写地叙述,“我们应该把南方人那种夸大其词的习惯考虑进去。事实上,只不过是一个耳垂,而高更写下他割了耳朵时,也犯了一样的错误。”

然而,我们还是很难反驳第一手资料和目击证人所提供的证据。在事件前后都出现在现场的高更,坚称梵高割下了整只耳朵。唯一的独立报道——阿尔勒当地的报刊——记载了文森特把他的耳朵“递给”了妓女蕾切尔。后来,在那晚被叫去妓院的警察阿尔丰斯·罗伯特也证实了这种说法,他回忆起那个女孩,“当着老板的面……递给我包着一只耳朵的报纸,告诉我这就是那画家给她的礼物。我问了他们几句,想起了包裹,发现那里面有一整只耳朵。”照理说这说法不会错:这位来自一个案发现场的警察,也亲眼看到了耳朵,但这说法写于事件发生三十年之后,记忆未必可靠。

最终,一张重见天日的巴掌大的处方单为这场世纪之争画上句号。这份处方单是由包扎伤口的医生签名的,上面画着梵高耳部绷带下究竟是什么样子的图。

这位医生名叫菲利克斯·雷伊,是1888年12月24日梵高因割耳入院后第一个救治他的人。这张处方单在美国加州一家档案馆里存放着,是关于1934年出版《渴望生活》、第一本梵高传记的作者欧文·斯通的档案。

梵高去世以后,很多追踪梵高故事的人都曾找过雷伊医生,其中就包括欧文·斯通。1930年,他曾向雷伊医生询问是否能为他画一幅文森特伤口的图解。雷伊医生从他的处方单上撕下一页,用一支黑色的钢笔,以医生的方式,迅速画了两幅文森特·梵高耳朵的图解,有受伤前和受伤后的。原来,梵高真的割去了近乎一整只耳朵。

墨菲几经辗转,找到了这张尘封几十年的小纸片,使得人们终于能够理解梵高究竟做了什么。

拿着一把能割开喉咙的长柄剃刀,对着镜子割下身体的一部分,想想这个画面就让人不寒而栗。那些血淋淋的场面 ——身陷危机之中的梵高绝望地扯着布条,拿毛巾试图止住不断流淌的鲜血——顿时变得无比真实。

《梵高的耳朵》

[英] 贝尔纳黛特·墨菲 著

晏子慧 译

北京联合出版公司

作者:范昕

编辑制作:范昕

图片:梵高画作、电影《至爱梵高》剧照

注:斜体字部分为《梵高的耳朵》书摘

*文汇独家稿件,转载请注明出处。