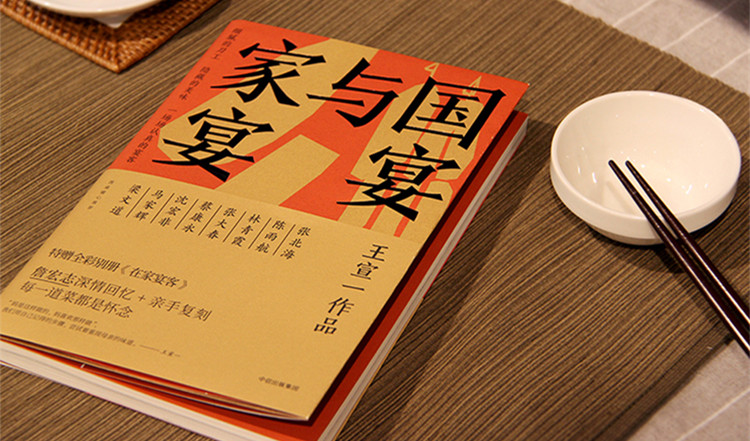

【导读】家宴曾是被寄托了最多情感心绪的味觉记忆,也是一种回不去的集体记忆与中国传统生活美学的独特风景。在《国宴与家宴》中,出身江浙世家的台湾知名女作家王宣一以母亲认真做饭、用心待客的家族故事为出发点,回忆了幼时围在厨房饭厅,目光追随着一位活泼时髦、温暖欢乐、能干宽厚、“有大将之风”的家庭主妇,记录下的一个又一个动人的美食记忆。

▲王宣一,江浙世家之后的身世背景,使她从小就培养了敏锐的味蕾,并因此获邀担任餐厅顾问,同时受邀撰写美食专栏。2003年,她在台湾《中国时报》发表了追忆母亲的散文《国宴与家宴》,引起广大回响

我每次说到小时候把晒干的干贝当零食吃,我的朋友,出身苗栗客家村的吴,就会觉得简直不可思议,说我真是个有钱人家的小孩。其实我并不算是有钱人家的小孩,只是童年时代,家里的生活过得比较海派一点,不论实际生活情况如何,我的母亲在厨房里,永远作风海派。即使有段时期,母亲总是从菜场头欠钱欠到菜场尾,家里的餐桌上也从没有见过穷酸相。

吃得海派,当然源于我的母亲来自一个世家。浙江海宁,钱塘江的出海口,徐志摩、高阳、金庸等等,都出自那个乡县。我的母亲在那个年代便是受过高等教育的书香世家子弟,她一辈子除了家乡之外,主要住过上海、杭州和台北三个城市,历经十里洋场风华最盛的年代。她有好多年的生活过得像《红楼梦》大观园般,即使她算是新世代的女性,但是围绕着她一天的生活,饮食仍占了相当大的比例。

母亲做菜,也许和一流的厨子比,称不上有多了不起,但是那年代,四〇五〇年左右,家家总有几个拿手菜。尤其母亲好客,家里一年到头进进出出的亲戚朋友、邻居故旧非常热闹,一张定做的超大餐桌前常常围满了一圈又一圈的人。

母亲宴客,大多是很家庭式的,父亲官场上的客人倒是很少,基本上阿姨叔伯之外,有些是长年寄住的亲戚孩子,有些是固定周末就一定碰面的亲友,还有隔周或不定期来家里唱昆曲的曲友、打桥牌的桥友等等。因此我们戏称母亲的宴客分为两种,一种是宴客方式比较正式,气氛也较严肃,以父亲往来的朋友为主,我们称之为国宴,另一种是亲朋好友年节生日聚会等等,我们称之为家宴。至于每周末家里惯常十几二十人的亲友聚会等等,我们都不算在此。

除此之外,母亲最重视招待孩子们。亲友的孩子、邻居的孩子、孩子的朋友、朋友的孩子,母亲常常一次带十几二十个孩子,买了大包小包的零食野餐,去看电影、去海边河边、去风景区嬉戏,玩到尽兴,回到家里一个个像饿鬼,于是大盘小盘,中西点心全都端上桌。然而这样的家常便饭不足为奇,每年寒暑假,母亲更是准备丰盛大餐,邀请大孩子的同学们来家里聚餐,盛况一时。因此即使到现在,兄姊们的老同学、老朋友见面,常常提起的话题仍旧是:

“我吃过你妈妈做的什么什么菜色。 ”“啊,你妈妈做的什么点心,滋味令人永远难忘。”也许那个普遍贫穷的年代,那个孩子的地位并不高的年代,母亲的大方好客,真的留给不少朋友甜美的回忆。

母亲的菜色花样不少,但基本上是以杭州菜做底,再混合其他江浙菜肴,宴请孩子们时则加了些沪式西餐。至于江浙菜的分类再细分,又有好几方面,扬州菜、苏州菜、无锡菜、杭州菜、上海菜、绍兴菜和宁波菜等,母亲总是选择其中几项来做搭配。但不论如何,从餐桌上一眼望去,酱油色泽是最主要的代表色,还有就是盘多碗多,一餐下来,十来个大盘小盘是常事,每碟菜吃几口好像才叫吃饭。这样的吃法,实在不大合现代的饮食观念,可是早年家里就真的是这样吃,一餐吃不完,第二餐再拿出来,菜一定要有剩余,吃到盘空碗空是粗鲁而不礼貌的行为。

童年时代,住家是日本式庭园建筑,其中厨房的范围可是相当地大,包括厨房、餐厅和两间柴火间,小的那间终年堆满了柴火、煤球等物品,另一间则用来养鸡鸭什么的。而厨房餐厅和正屋之间是独立的房舍,以一条加盖的走廊连接,记忆中走廊上常挂着火腿、香肠、腊肉等食品。此外院子里的鱼池里养了不少黑灰色的鲤鱼,不过从不曾听过把鱼抓来吃,也许是怕鲤鱼的土味吧。

我们住在日式房舍的时期,是母亲最常宴客的一段时间,最早的记忆是庭院里升起炉火,表示又有大型的宴会了。那时即使是原有的超大的厨房也不够用,必须临时在院子里架上几座炭炉,以备炖煮之需。国宴和家宴的菜单当然不同,四十年前,鲍鱼、鱼翅就已是母亲国宴的菜色之一,但那都不属于母亲的拿手菜,只是因为名贵而应景。除此之外,比较稀有的菜色还有红烧甲鱼、清炖河鳗、红烩海参、蜜汁火腿、油爆田鸡等等。不过在这么多吓人的名菜之中,历史最悠久的招牌菜却是名称并不特别的红烧牛肉。

母亲的红烧牛肉吃过的人都念念不忘,一位父亲的多年挚友,住在台中,很少上台北来,每回一定要母亲用红烧牛肉才请得动他北上来玩。前两年,这位伯父以九十多岁高龄过世,过世前我们去看他,他在我们面前提到的还是母亲拿手的红烧牛肉。吃过母亲红烧牛肉的很多人都不明白,为什么看似没什么学问的红烧牛肉,煮出来可以如此这般够味?

很幸运的是,我自小随母亲上市场买菜,清楚知道做这道菜的秘诀,其中最重要的一点是采购而不只是炖煮。母亲买牛肉的挑剔,才是造就那一锅美味的要素。早年母亲一定到台北市和平东路、罗斯福路口的万和牛肉店以及国际牛肉店两家牛肉专卖店买牛肉,她买牛肉只选前腿花腱的部分,并且一定要把腱子上附着的其他部分去除干净,只留下纯粹的花腱,然后再配上比例约一半的牛筋,回来后将花腱和牛筋都横切成大块,从花腱的横切面就可以看到一层层美丽的肌理纹路,纹路愈清楚表示肉质愈好。

炖牛肉的第一步骤是烫洗过一遍血水,然后将牛筋和牛腱的部分加豆瓣酱油和酒分开炖煮,等分别煮到开始有点烂的程度即关火,隔天再开火炖煮到牛筋和牛肉差不多烂的地步,至于什么是差不多烂,这我真不知怎么形容,基本上用手指去捏捏看,大约有些软,却不致松软的地步,也许多做几次就能拿捏吧。混合之后,放隔夜,第三天再下冰糖大火收干才算大功告成。

完成的牛肉烂而不涩,吃起来黏而不腻。其实三炖五炖,红烧牛肉只取决于炖煮的火候,并不像有些菜色酱汁是几百年祖传秘方那么复杂。只是炖煮红烧牛肉的时间从以前到现在则是有很大的区别,从前用煤球和铝锅,因此炖牛肉最大的功夫就是不得离开火炉,以免一个不留神就烧焦了,因为牛筋有很多胶质,容易黏锅。通常一锅牛肉要炖煮大半天以上才会烂透,在过程中不时要去翻搅一下,以免上下烂熟的程度不一,也免黏锅。现在用不粘锅和瓦斯炉,两三小时就可以了,尤其是牛筋的部分差别很大。

母亲的红烧牛肉不放五香或胡椒等调味料,了不起加点姜和酒。牛肉要不腥重在会选肉,我年岁稍长母亲有时差我去买牛肉,那时她已换到东门市场一个牛肉铺子购买,她怕我不会选肉,就交代我一定要选哪一摊放在某个位置的那一块,然后一定要报上母亲的大名,老板娘才知道怎么处理。我就这样报名买肉买了好多年,才终于抓出母亲选肉的精髓,也得以套用在其他市场买到好的筋肉。

会选牛肉之后,再照着母亲炖煮的方法来处理,一次两次多次,终于通过兄姊们鉴定合格,才算是继承了母亲的这项厨艺。既然拿到了家族牌照,身价就抖了起来(其实我的姊姊、嫂嫂们也都拿到了牌照),因此后来每每有朋友说要向我学怎么炖牛肉,我就大言不惭地说,先提着菜篮跟我去买肉吧。

不只是买肉炖煮,连吃法我们姊妹也有很多坚持。事实上,牛筋和冰糖造就了黏稠的胶质,最适合下饭,如果有人要下牛肉面,只能下干面,若有人说他加水煮成牛肉汤面,

或是再加萝卜下去烩煮,就会被我家姊妹大加挞伐,删除在下次赠送的名单之内,我们认为这大大枉费了我们的心血,不懂欣赏其中滋味。为什么牛肉一定要和面连在一起呢?牛肉面这名词是什么时候变得这么出名的?基本上我们这独门牛肉一定要下饭吃,最多只能将吃到最后剩下的那点汤汁,冰冻后直接当肉冻切来吃,辛苦煮了一锅牛肉,吃法一定也得坚持,没得商量。

虽然我常以红烧牛肉在亲朋面前耀武扬威,但其实还是有心虚的部分,心虚的不是我的厨艺,是觉得千挑万选来的牛肉,质感和从前仍是不能比。现代快速长成的饲料牛口感真的大不如前,更不要说进口牛肉了。很奇怪,进口牛肉就只能用西式方式烹饪,煎牛排就没什么问题,若将进口牛肉拿来做中式的红烧牛肉,以同样的方法炖煮,却是腥臊得吓人,就算加了一堆从来不肯放的姜蒜五香等,还是没有办法去腥。

随母亲上菜场是童年生活中很重要的一部分。早年她常去的是台北的古亭市场,那时古亭市场热闹非凡,分门别类相当清楚,卖鸡的、卖肉的、卖鱼的、卖青菜的各占一大区,那盛况后来我在北京郊区的市场看到几乎一样的陈设,很有亲切感。上古亭市场,母亲常塞给我一些零票子,让我到市场门口以汽油桶做成的烤炉那儿的小贩买两个圈圈饼。烤得QQ的圈圈饼,又香又甜,很像 bagel,我站在菜摊子边,一边啃着一边等着母亲挑菜选菜,滋味真好。后来我做了台湾媳妇之后,才知道那叫继光饼。有一次在三峡 的市场看到,不是现烤的,白白胖胖卖相有些现代,我还是忍不住买了来吃,果然不再是童年的滋味。后来一次在迪化街的一家福州菜馆吃到,夹一种蚵仔烘蛋和咸菜一起吃,是福州人的点心。

母亲上市场,第一件事一定是去买鱼,母亲的菜单里,几乎餐餐有鱼。家里最常吃的鱼就是红烧青鱼,也就是俗称的草鱼,草鱼当然是现杀的。草鱼很大,通常分为鱼头、鱼肚和鱼尾三部分分开料理。鱼头的做法俗称红烧下巴,鱼肚的做法则称红烧肚裆,鱼尾则是红烧划水。不管哪部分,都是先用酱油和酒腌上半天,再放到锅里大火大油煎到鱼皮焦黄而不破。从前没有不粘锅,煎鱼一不小心就会把鱼皮煎破,再严重就连鱼肉也会散掉,所以煎鱼是一门技术,油要多、火要大、鱼皮要干燥,如不够干燥,先在表皮抹些面粉、肉厚的部分用刀子在表皮轻划上几刀再下锅。

台式办桌料理里面,常是将鱼身狠狠地划上几道,再下锅炸,然后淋上酸甜酱汁烩煮一下,我也觉得好吃,母亲却认为炸和煎差很多,刀痕太深会让鱼肉太早熟,鱼皮有时也炸得太过头会翻起来不好看,总是轻描淡写地划上浅浅的两道。我的一位出身鹿港的作家朋友心岱,有天却和我抱怨现在的不粘锅很令人讨厌,鱼皮都煎不破煎不焦不够味。唉唉,这话真是怎么说呢?

红烧青鱼通常在把鱼煎到半熟之后,再将浸过鱼的酱汁倒入锅中焖烧,最后放冰糖葱花至刚好熟而鲜嫩的程度。青鱼一老就不好吃,所以火候要控制得刚好。偶尔我们也把青鱼肚切片,加咸菜和笋片一起快炒。此外宴客时必有的一道是熏鱼。熏鱼是用青鱼中段部分来做,将鱼身横切成一片一片,先腌上一天再炸,炸好之后,一起回锅再加点调味收干,过程里根本不曾真正用熏的。熏鱼因为是吃冷的,所以宴客前就可先做好,不过母亲总觉得她这道菜没有早期的秀兰小馆和逸华斋做得好。

在宴会之中,鱼的做法大多是醋溜,口味大众,卖相也比较好看。醋溜就是将青鱼先蒸熟,然后将蒸出来的鱼汁倒出,另起锅加油,加少许高汤,加酱油和糖醋做成酱料淋在上面。这道菜的功夫全在火候,蒸鱼时如何蒸到刚好熟又不老,酱汁做出来的时间也要拿捏得好,才不会让鱼冷掉。现在我们常在餐厅里吃鱼,我最恨有些餐厅弄个酒精灯在鱼盘子底下,那种活活把鱼蒸老了的方法,实在令人为之扼腕。

黄鱼做醋溜也非常美味。通常两面煎黄,再加酱油、醋和冰糖调味焖煮一会儿。红烧黄鱼则是先用酱油腌过,再下锅煎熟加调味,通常还放上一些整颗的蒜头一起焖煮。说到黄鱼的家常做法,则是加老咸菜和几片火腿和香菇丝一起清蒸,蒸的时候多加半碗水,蒸出来后那汤汁则异常鲜美而又不会太咸。另有一道很名贵的黄鱼羹所费不赀但是颇受欢迎:把黄鱼蒸熟后,剔出鱼肉来,一定要小心地把鱼刺全给剔掉,然后和豆腐、香菇切丁一起做成羹汤,碰上季节,有时还加些细嫩的豌豆进去,那真是人间美味。

一直不能忘记童年时的一幅景象。庭院里晒衣架上,整齐地吊着一串火腿、香肠、腊肉。开春的第一道阳光下,那些放了跨年的南北货,在暖和的阳光烘烤下冒出发亮的油光,架子底下,却排着更长一队的野猫,巴巴地仰着头,看着香气四溢的火腿、腊肉,一动也不动地蹲在那里,而屋子里,落地窗边,太阳照得到的地板上,家里养的猫懒散地躺在那里,隔着玻璃窗,却又不时瞪着窗外庭院里那一串串的火腿、腊肉,或是瞪着那一群猫儿们,不让它们轻举妄动。

那样一个暖阳初露的午后,年节的喧哗已经过去,寒假也已经结束,屋子里静悄悄的,院子里也安静得几乎要听到花开的声音,熏肉的香气却远远超过花香,吸引了远近的大小猫儿们,大伙安静地守候着那一串串冒出油的腊肠、火腿。

在五〇、六〇年代,台北也还没有什么高楼大厦,阳光充足,开春的三月天,苍蝇蚊虫还不多,正是将摆放了一两个月还舍不得吃完的腊肉、火腿、香肠拿出来晒的好天气。那年头,那些年货和一些珍贵的东西,好像永远不曾趁着新鲜快快解决了它,总是要把好端端的材料,摆放到端午之后,表皮开始有些长霉,才会全部吃完,所以这期间便要一次两次趁好天气拿出来晒太阳。

晒太阳的时候,猫儿们除了可以闻一整天的香味,只能偶尔舔到一些滴下来的油脂,主人是绝不会粗心到把那么珍贵的食材挂在让猫们有机可乘的高度,可是闲来无事、不常有好吃的猫儿们,大约总也抱着望梅止渴的心情,整天就那样安静地蹲在竹竿下,守候着那一串串诱人的腊肠。

那样一个安静的下午,母亲还在午睡,或是手上织着一件又一件美丽的毛衣,阳光、火腿和猫咪,还有我的童年。那时我并不知道,从来衣食无缺的我有一个和别人不大一样的童年。因此每回我把那样的童年场景讲给别人听时,朋友都觉得在那个物资普遍缺乏的年代,这样的童年景象实在相当地超现实,听起来像一个电影场景,但是那确是我童年印记中最深刻的印象之一。

那是过年之后的剩余年货,在年前,哥哥姊姊们便调皮地在某些别人送来的火腿上做记号。那年代,逢年过节,妈妈总是忙着和亲朋好友交换年节礼物,来来往往的就是那些腊味年货,一只送到某家的火腿,辗转好几手,又回到了我们家,一盒香肠腊味,转到快要发霉。送来送去的年货,我们看记号便知道,进过家门几回,大家笑得乐不可支。那样的礼尚往来的游戏,每个年节都要上演好几回,奇怪那些亲朋好友明知道却还总是要玩这种游戏,最后到底谁吃到了?总是要等到四月五月端午过后还没吃完,讲礼俗讲了半天,其实是讲面子,谁也没占到谁的便宜。

可是当自己年纪到某个阶段时,蓦然发现,自己早就具备了这方面的慧根,甚至有过之无不及,平时没事就常和朋友互报好康地相约去吃,去买一盒糕饼、半只土鸡、一块榨菜、几瓶自家酿的梅酒、一些特别的调味料,某些好久不见的古早味也分来分去不嫌烦。到了年节,手上有什么好料,或做了什么好吃的,更是呼朋引伴地相约在某人家或我们熟识的咖啡店里,把各家的货色一样一样摊开来彼此交换,状况激烈。我们说总有一天要大家都把车子开到一块空地上,把行李箱打开来回到市集以物易物的时代。更有一回,我胆子不小地约了十几个人一同采购一同做年菜,活生生把个进口大冰箱给压到隔板架都垮了,盛况不亚于母亲当年,儿子在旁同样扮演不屑的角色。

摘自《国宴与家宴》,中信出版集团

作者:王宣一

编辑:卫中

责任编辑:王彦

*文汇独家稿件,转载请注明出处。