▲张大千《爱痕湖》

中国画在20世纪经历了前所未有的变化。其中,变化最大、最为明显的是山水画。

宋元之变是古代山水画史上最为重要的变化,元人完成了对山水体量的形态超越,表现手段由实转虚,纯水墨的表现占主导地位,笔墨自身的审美得到凸显。元人笔墨的依据主要是他们对自然山川的悟对所得,元以后山水画家的成长几乎都要经历对元代四家的临摹,由于后来者对于元人笔墨所自不加追索,大多停留在自足的笔墨形态本身之上,于是“师造化”渐渐让位于“师古人”,至四王“于古人同鼻孔出气”成为个人追求的目标与境界。

康有为言:“盖中国画学之衰,至今为极矣,则不能不追源作俑,以归罪于元四家也。”

徐悲鸿认为“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之”,但是其对中国画改良的论述是这样的:“画之目的:曰‘惟妙惟肖’。妙属于美,肖属于艺。故作物必须凭实写,乃能惟肖。待心手相应之时,或无须凭实写,而下笔未尝违背真实景象,易以浑和生动逸雅之神致,而构成造化,偶然一现之新景象,乃至惟妙。”

林风眠认为:“……在现在西洋艺术直冲进来的环境中,希求中国的新画家,应该尽量地吸收他们所贡献给我们的新方法;传统、摹仿和抄袭的观念不特在绘画上给与致命的伤痕,即中国艺术衰败至此,亦是为这个观念束缚的缘故。我们应当冲破一切的束缚,使中国绘画有复活的可能。”而最重要的是做到三点:

一、绘画上单纯化的描写,应以自然现象为基础。

二、对于绘画的原料、技巧、方法应有绝对的改进,俾不再因束缚或限制自由描写的倾向。

三、绘画上基本的训练,应釆取自然界为对象,绳以科学的方法,使物象正确地重现,以为创造之基础。

徐悲鸿、林风眠都主张以西画来改造中国画。以“自然现象”为基础的实写,必然会抛弃传统的笔墨程式,同时色彩会以新的形态重新展现在观者的眼前。

20世纪山水的变革是在异质力量的触动与催促下进行的,存在着中西、古今的矛盾、冲突与纠结。不少画家在山水画色彩语言上有着不同方向的努力与建树,比如,傅抱石与李可染的色彩表现基本是建立在对现实景物实感基础上的,刘海粟、张大千与林风眠的色彩表现受到西方印象派及其后绘画形态的影响,李可染的《万山红遍》系列也与西方表现性的色彩处理有一致之处。

20世纪山水画色彩语言的变革,是20世纪中国画本体巨变的重要表现方式。对墨分五色的不满足,是现代山水画家的基本态度。由于“再现”与“表现”两分的西方古典与现代表现方式的引进,“随类敷色”随着中国传统笔墨形态的消解,渐而失去了生存的基石,并在西画色彩观的施用中被适度转化了。20世纪的山水画因而呈现出一幅斑斓的图景。

刘海粟、张大千的泼彩:利用色彩流动呈现深浅变化以及石色颜料的颗粒感

在20世纪山水画坛上,刘海粟、张大千的泼彩表现方式是重要的尝试并且具有典型意义。两位画家对于泼彩的实践都是在五六十岁之间展开并迅速完善起来的。张大千与刘海粟两人都曾在欧洲游历,所不同的是刘海粟在早年,张大千在后期;刘海粟是专心研学西方油画,而张大千主要是观展与交游。刘海粟的个人创作是由油画渐而转向国画,张大千则未曾有西画的尝试与实践。

刘海粟在学习了油画之后尝试较为工细的青绿山水,此时的青绿表现自然不同于传统的色彩关系,用色大胆浓烈,色彩与空白、色彩与墨色、色彩与色彩之间的对比强烈,在色彩的铺陈过程中形成较强的视觉节奏。在此尝试后,刘海粟迅速将色彩的表现转用到写意山水中,以更为泼辣自由的方式营造画面写意形态。此类表现方式较多运用于黄山题材的表现上。刘海粟的泼彩基本上是在墨色勾皴擦的基础上作为敷彩来使用,有时只是覆在部分墨色山体之上,有时则全部覆盖并有溢出墨色山体的状况,也有用纯色来表现山体形态的,但是在体量上一般不会超过画面中墨色的表现面积。

张大千对色彩的施用最初也是在工笔画中。他的工笔山水往往以绿色调为主要色彩,少部分用蓝色调,偶尔用到红色调,也只是小部分的陪衬。张大千在设色写意山水中以墨色为主,敷色较为轻薄。张大千工笔山水的用色除了更为丰富外,与其写意山水表现出同样的特征,即同种色或同类色的大片连续施用,呈现倾向性很明确的整体色彩视感。但是其泼彩山水则有所不同,往往是大面积的泼绘。这种大面积泼绘有时会覆盖部分山体,更多的会覆盖整个山体,他在泼绘时极会利用同种色彩不同的量在清水的混合流动中呈现的深浅变化以及石色颜料的颗粒感,更能形成画面的虚实变化,营造画面的整体情调。张大千的泼彩是在较为细致的笔墨描绘基础上的施用,因此大面积的色彩与下面隐约、强弱的墨色更形成较为鲜明的整体对比,这是不同于刘海粟的地方。

林风眠的表现主义色彩:色彩的纯度与明度在墨色的背景中极为亮丽

林风眠认为:“西方艺术是以摹仿自然为中心,结果倾于写实一方面。东方艺术,是以描写想象为主,结果倾于写意一方面。艺术之构成,是由人类情绪上之冲动,而需要一种相当的形式以表现之。前一种寻求表现的形式在自身之外,后一种寻求表现的形式在自身之内,方法之不同而表现在外部之形式,因趋于相异,因相异而各有所长短,东西艺术之所以应沟通而调和便是这个缘故。”他自己所画的中国山水画更像是一种“风景画”。

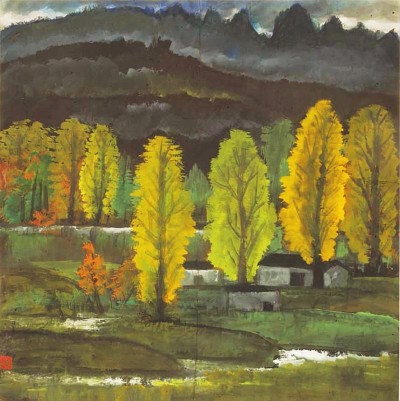

▲林风眠《溪流》

林风眠自21岁入法国迪戎国立美术学院开始,在法国正规学习了近六年的西洋绘画。他40岁后开始在宣纸上作色彩“风景画”,50多岁后形成自我特色的山水形态。林风眠的彩墨风景以西方风景的构图为基本形态,画幅以方形为主,在画面上不留空白。整个画面往往在墨色的基础上施以鲜亮的色彩。林风眠曾多次论及中国画“色彩原料”对于自然景象表现的束缚与阻碍,从其传世作品来看,林风眠的彩墨风景中色彩的使用方法与油画笔触的表现极为相似,较多采用厚涂堆积的表现方式,较好地保持了色彩的纯度与明度,使之在墨色的背景中极为亮丽,色彩间也形成了鲜明而强烈的节奏,同时较强地呈现了景物的光感。林风眠的色彩处理已经体现了其“向外”“向内”相融合的表现主张。

傅抱石的氛围的自然色彩:使画面意境与氛围更为深入和精微化

傅抱石26岁入东京帝国美术学校攻读东方美术史,两年后因故归国,对于国画理论与实践同时花功夫。他三四十岁开始确立自我的山水画风格取向,以水墨为主,极少作青绿,其山水作品设色淡雅,着重营造画面的整体色调氛围,不作色彩间的强对比。这与他的古装人物画用色有较大的不同。傅抱石20世纪50年代的山水设色方法越来越多地表达对自然山水的观感,1960年率领“江苏国画工作团”进行23000里的旅行写生,其山水画创作也越来越强化自然山水色观感后营造的色调氛围。傅抱石的山水画以快速挥写方式为主,笔墨泼辣而细腻,笔墨的挥运完全根据画面情境需要,打破了程式化的笔墨形态,其设色是在笔墨氤氲的基础上使画面意境与氛围更为深入和精微化,因此他既遵循了色不碍墨的传统用色方法,同时又能与墨色的效应相融合,产生更多的视觉层次与审美余韵。

▲傅抱石《幽谷雅集》

李可染的现实色彩:依据自然实见提炼符合具体画面表现的需要

李可染山水的典型风格是20世纪50年代形成的。他48岁那年(1954年)外出长途旅行写生三个月是其山水画变革的重要转折点——完全抛弃了文人式的笔墨表现方式,以塑造现实山水实景为追求,同时在色彩的施用上也以对自然实见为依据。李可染虽然在上海美专学习过传统国画,但他曾在国立艺专读过两年油画研究生,西画实景表现的原理、方式与能力使其向山水画转换的时候自然地采用了西画实见的设色方式。在李可染的作品中“墨”始终是第一位的,因此他仍然坚持色彩的辅助作用,强调“调子统一、色彩单纯,表现出来的效果却应复杂、丰富”。他的色彩表现依据于自然实见,在此基础上进行提炼以符合具体画面表现的需要。

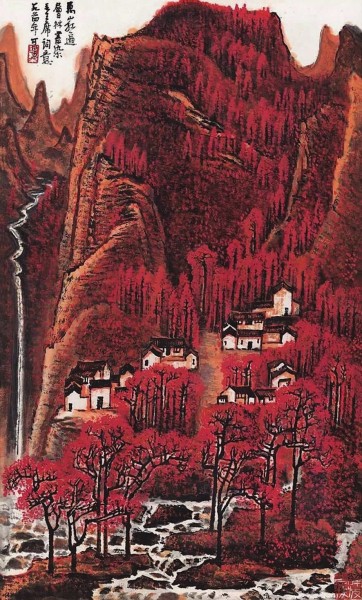

▲李可染《万山红遍》

▲李可染《万山红遍》

李可染的《万山红遍》系列七幅作品是其56至58岁 (1962-1964) 所作的,成为新中国美术史上的一个现象。就作品本身而言,七幅作品的创作方法与效果呈现具有明显的一致性,都是在重墨皴染基础上敷色的。我在中国美术馆亲眼见到了馆藏的那一件,其对于颜料的处理如同油画,以重胶和朱砂,在纸面上重涂堆加绘制,据说其中一幅的绘制费了半斤朱砂。画面呈现极为厚重的墨与色效果,色彩感较为沉重,与林风眠的色彩表现方法有一致之处。这种表现方法虽然只是特例,但是体现了色彩语言的新特点。

作者为北京师范大学艺术与传媒学院副教授

编辑制作:李硕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。