“那么,将自己旧作中主角都是努力想挣脱地心引力的女性的篇什,放在同一本书里以“崭新”命名再度出版,走走就是想让这些女主角列队成一个完整的女性,让读者通过旁观这些面貌相异、心意相通、渐次沧桑的女性由生命的开始到结束的过程。”

收到走走的新著《崭新》,有些兴奋,开始阅读时无意间跳过了目录。

第一篇《小伙伴》,只读了三五行我就断定,选文来自走走的《棚户区》。

《棚户区》的自传色彩显而易见,走走毫不隐晦地将自己被养母带回棚户区后成长的故事,诚实地和盘托出。这种诚实,征服了 《棚户区》的读者——1980年代初就生活在上海的都知道,能够在一本书里坦言自己是个在棚户区长大的女孩,得有什么样的勇气。

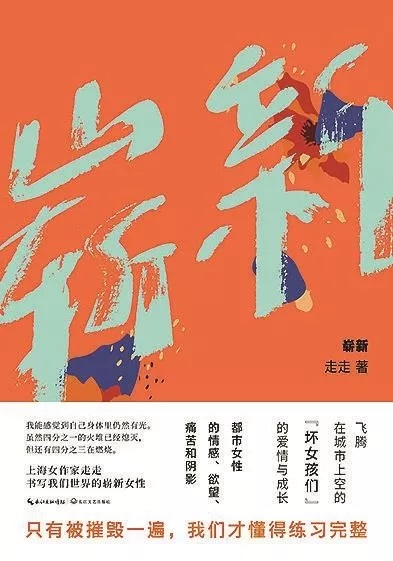

《崭新》走走/著

长江文艺出版社

2019年6月版

有的作家,将过去打包成一本书后,是为了跟往事告别。我就是这么猜测走走创作《棚户区》的目的。《棚户区》曾于两年前出版,而目录页中大多数篇目我曾读过。跳过读过的篇什,我从《写作》开始试图解开一个谜:走走为什么将旧作集束出版时要取名“崭新”?

《写作》写得比《棚户区》还要散漫,就好像是从走走生活中随意剪裁出来的一个片段。在这个片段里,“我”因为想用一个中篇证明自己,放下了出版社关于瑜伽体验的一本书的稿约。其实,约定的书稿框架已在“我”的脑子里。但是,写作就是这般折磨人,就算母亲、男友体贴入微地理解“我”,那个中篇像游丝,“我”似乎看见了就是摸不着。又一个笔名叫“走走”的女作家以报刊上的“带货文”走进笔名也叫走走的“我”视野,她们交锋她们妥协她们惺惺相惜……

我觉得,以《写作》命名的中篇小说,是走走将真实生活中的自己分裂成了两个人后,虚晃一枪地呈现在了小说文本里。两个走走的对峙或者融合,真切地告诉读者,生活在上海这座大都市里绝大多数女性,与风花雪月无关,尤其是有着棚户区背景的走走们,始终在努力尝试着贴地飞行,尽管非常艰难。

那么,将自己旧作中主角都是努力想挣脱地心引力的女性的篇什,放在同一本书里以“崭新”命名再度出版,走走就是想让这些女主角列队成一个完整的女性,让读者通过旁观这些面貌相异、心意相通、渐次沧桑的女性由生命的开始到结束的过程。

《小伙伴》中的“我”,棚户区女人的养女,幼时像男孩一样调皮捣蛋,还未成人却已风情万种,就算凭借不凡的天资考入了复旦大学,“我”依然用一次次的出格,想要飞起来。《戴眼镜的男孩》,走出校门以后的“我”像是循规蹈矩了,可是,建筑工地蓝色活动板房外站着的那个戴眼镜的男孩,用几句诗就轻易地邀请我闭上眼睛也看见了闪闪发亮的星星。《961213与961312》读了三遍,我还是不太明白961213和961312这两个未来人类互相纠缠是为了什么。只有迷茫才会纠缠?如是,那就是居于《戴眼镜的男孩》与《写作》之间欲飞难飞的女性状态。

所以,不必去寻根究底《HEY,啪嗒国》的意象究竟讲了什么故事。实在想要看看硬币的另一面是什么,倒是可以将《水下》翻来覆去。篇名何以叫“水下”?当然是因为先生后来自尽于水下,可我更觉得,那个拖家带口、不远千里找到丈夫,却不被丈夫接纳的女人,才对接得上“水下”二字,亦即以为学识已经变成自己的翅膀、以为自己就此尅自由飞翔的许许多多女性,其实,一直生活在水下。

走走将担忧化作了《崭新》中唯一一篇真正的崭新作品,就是收官的《死守》。10年前柯林死于谋杀。10年后悬案得以破解,柯林的女友吉丹被认为是凶手。柯林一案的水落石出,让吉丹悄然生活的梦想成空。吉丹被捕后在法庭上的供词,恐怕并不能让自己免死,但,吉丹死或不死,并不是走走想要《死守》的读者关注的地方。走走写得再躲躲闪闪,也掩藏不住她想要表达的诘问:柯林为什么必须死?吉丹为什么要分尸柯林?看似市井极了的一桩凶杀案,作家想要利用其探讨的,还不是女性想要把握自己的命运吗?如若不甘,唯有自伤以求自立。

将这系列作品汇集在一起取名“崭新”出版,作家是想邀请读者一起思考,我们今天真的自由自在了吗?读完《崭新》,我想,至少与走走同城生活着的上海的女性会感叹,走走的虚构照见了隐秘的真实。

作者:吴玫

编辑:张滢莹

责任编辑:陆梅

*文学报独家稿件,转载请注明出处。