抗日战争胜利后,周作人锒铛入狱,其藏书充公,现多藏于北京国家图书馆。由于未单独编目,被当作普通本处理,遂如涓滴细流散入大海,窥其全貌不易。其中旧藏洋装书,已有周运先生的梳理(见《乘雁集》,上海文艺出版社,2021),线装书则未见系统勾稽。近日翻阅谢冬荣先生整理的《知堂古籍藏书题记》(国家图书馆出版社,2022),注意到日本嘉永六年(1853)星文堂等刻《醉古堂剑扫》上,有知堂两则题跋:

此书在日本甚通行,与《菜根谭》同为人所爱诵,但在中国则似久逸,素未闻有人说及也。民国二十一年五月从名古屋市其中堂书店买得此本,二十五日重订讫,题记于北平之苦茶庵,岂明。

书中颇有“违碍”字句,在前清或是禁书,但书目上不见。又记。

《醉古堂剑扫》十二卷,明陆绍珩编,其人生卒年不详。此书乃分门别类,抄掇各家逸语奇句而成,属于“文抄公”之鼻祖,无怪知堂对其青睐有加。知堂有搜集清代禁书之嗜好,还曾撰文讨论。其实,北平图书馆藏有《醉古堂剑扫》天启原刊本,知堂未见,故有“在中国似久逸”之语。

翻阅知堂日记,民国二十一年(1932)五月二日,知堂向名古屋寄去书费10.5元,同月二十三日“上午遣人往取其中堂寄书四部”。而《醉古堂剑扫》题跋言“民国二十一年五月从名古屋市其中堂书店买得此本”,可知其中堂寄来的四部书中包括这部。从付完款到收到书,耗时不过三周。当时北平文人从日本买书,竟比今天通过海运购买日本古书还要便利一些。

中国读者感到陌生的其中堂,是上世纪日本最重要的汉籍书店之一。1935年,日本书志学家长泽规矩也(郑振铎的最大买书对手)书林点将,列举日本最重要的四家汉籍专门书店:文求堂、琳琅阁、松云堂、山本书店,全在首都东京。另外还有三家书店,长泽认为虽称不上汉籍专门书店,但库存丰富,也能买到优质汉籍,分别是东京的浅仓屋、大阪的鹿田松云堂、名古屋的其中堂。(長澤規矩也《質疑応答》,《書誌学》第2卷第5号,1935)

其中堂书店一代目店主三浦在六

长泽是土生土长、性格倨傲的东京公子哥儿,远在名古屋的其中堂能入他的法眼,必有其长处。在一篇回忆文章中,长泽写道:

说到“看而不买”,名古屋门前町有一家叫其中堂的气派书店,从不把书摆在店头,而是在门口竖着“时间就是金钱”“勿长时间看而不买”字样的看板,每年正月发行的书目里,也印上这两句话。心想一定是家难搞的书店吧,但见到店主,发现也可以闲谈。没有任何异样之感。后来店主为了修业,来琳琅阁当伙计。性格那么好的人,战后就再也见不到了,真令人惋惜。京都其中堂的老店主,是这位店主的弟弟。(長澤規矩也《收書遍歴》,《大安》第11卷第7号,1965)

长泽规矩也未提及其中堂书店店主的姓名。据《日本古书通讯》第127号报道,其中堂书店店主三浦兼助已于1940年1月15日去世,与文中“性格那么好的人,战后就再也见不到了”相符。长泽描述的,是二战之前其中堂书店“两京并立”的黄金时代,其本店位于名古屋市(中京)中区门前町,店主是二代目三浦兼助;支店位于京都市(西京)寺町通松原北,店主是三浦良吉,即兼助的弟弟。

行文至此,有必要普及一个基本知识:在日本江户时代,很多商铺店主代代袭名,称一代目、二代目、三代目,将人名作为一种商业资产继承,犹如今日之商标。其中堂书店一代目店主名为三浦兼助,名古屋人,生于安政三年(1856),卒于大正六年(1917)。六十岁退隐后改名三浦在六,又称在六居士,将三浦兼助之名让与长子,后者即二代目。

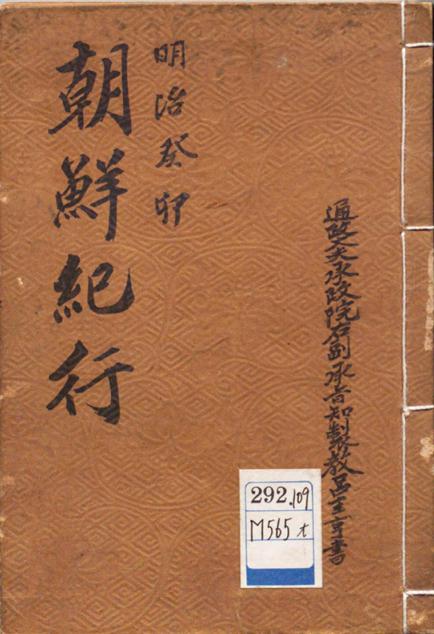

明治三十六年(1903),一代目三浦兼助去朝鲜游历,他后来在《明治癸卯朝鲜纪行》一书中自矜:“以购买古书为目的渡朝的外国商人,以仆为嚆矢。”此行“第一为买收朝鲜古本,第二为观察新刊书的销路。同时在四国、九州地区搜求古书”。抵达朝鲜后,他不但购入《高丽史》等珍贵典籍,还拜访京都本愿寺的井上香宪、京城本愿寺的青山知道,了解海外布教情况。由此亦可推察,三浦家应是佛教净土真宗的信徒,其中堂主要售卖佛教书籍或与此有关。

作为地方书店,其中堂一方面利用地利,早在日本吞并朝鲜之前,就从西日本以及朝鲜半岛进购古书;另一方面克服区位劣势,在京都开设分店,吸引外地甚至海外顾客,积极发展邮购,拓宽销售渠道。独特的货源与经营策略,吸引了国内高端藏家的目光。德富苏峰曾云:

记得当年五山版的禅僧语录等书,每册价格在五至十日元之间。除了琳琅阁外,我还在大阪的鹿田松云堂、京都的若林春和堂、名古屋的三浦其中堂买。在这些书店中,又数从东京的琳琅阁、大阪的松云堂买得最多。(《典籍清話》,民友社,1932)

三浦在六《明治癸卯朝鲜纪行》

五山版的价值堪比宋元版,战前价格还不高,其中堂也有所涉猎。周作人从其中堂书店购买的,则是更为廉价但中国稀见的江户时代和刻汉籍。另外,李小龙教授还注意到,鲁迅也在京都其中堂书店买过书:“其中堂位于寺町通,据说此书店原在名古屋,后来转到京都。在寺町通这样的核心地点,其店面之宏阔疏朗,实在令人惊叹。”(《书舶录:日本访书诗记》,三联书店,2019)稍可补充的是,鲁迅在世时京都其中堂书店不过是支店,二代目三浦兼助过世后才升级成为本店。

现有资料显示,鲁迅从其中堂买书早于周作人,不能排除二弟受大哥影响的可能性。据《鲁迅日记》,1921年2月3日“寄日本京都其中堂信并泉四元四角购书”,2月19日“上午得其中堂书店来信”,5月30日“寄其中堂信并泉三圆四十钱”。推测“来信”的内容,应是《其中堂发卖书目》。1923年2月7日,鲁迅“晚得其中堂寄来之左暄《三余偶笔》八册、《巾箱小品》四册,共泉三元二角。二弟亦从芸草堂购得佳书数种”。2月26日“下午其中堂书店寄到《巢氏诸病源候论》一部十册,值亦十元。”以上三部书,皆有江户时代和刻本。

1929年3月21日,鲁迅“得其中堂信片”,从中选购若干种,4月5日“其中堂寄来《图画醉芙蓉》《百喻经》各一部,共泉六元四角”。这可能是鲁迅最后一次从其中堂购书。他从没有亲自拜访过名古屋或者京都的其中堂书店,一直通过目录邮寄购买。鲁迅还从丸善书店、相模屋、文求堂等东京书店邮购书籍,直到1927年遇见上海内山书店,成为那里的常客以后,才逐渐停止从日本邮购书籍。

作者:尹敏志 复旦大学文史研究院

编辑:刘迪

责任编辑:杨逸淇

*文汇独家稿件,转载请注明出处。