【学术档案】

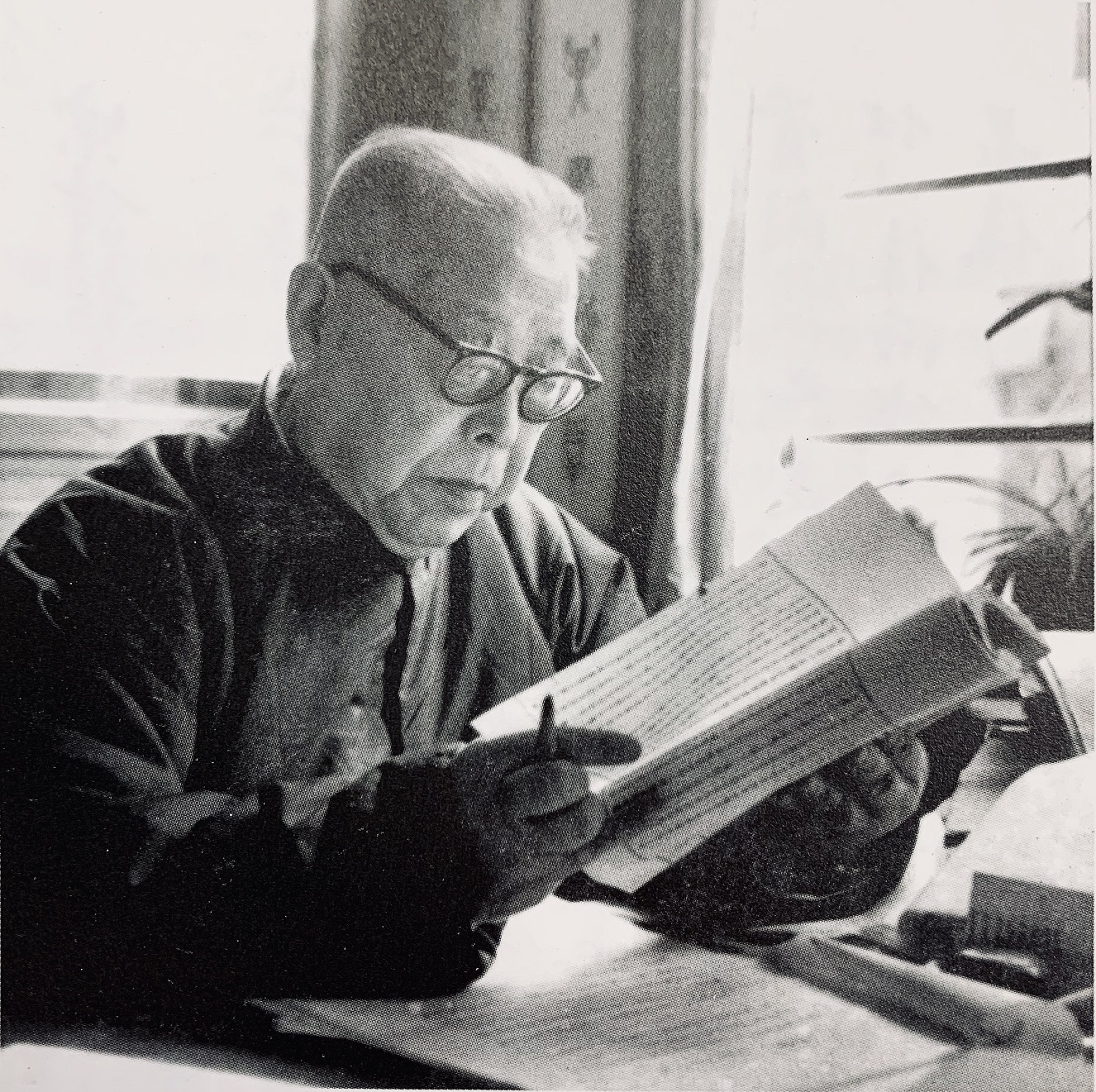

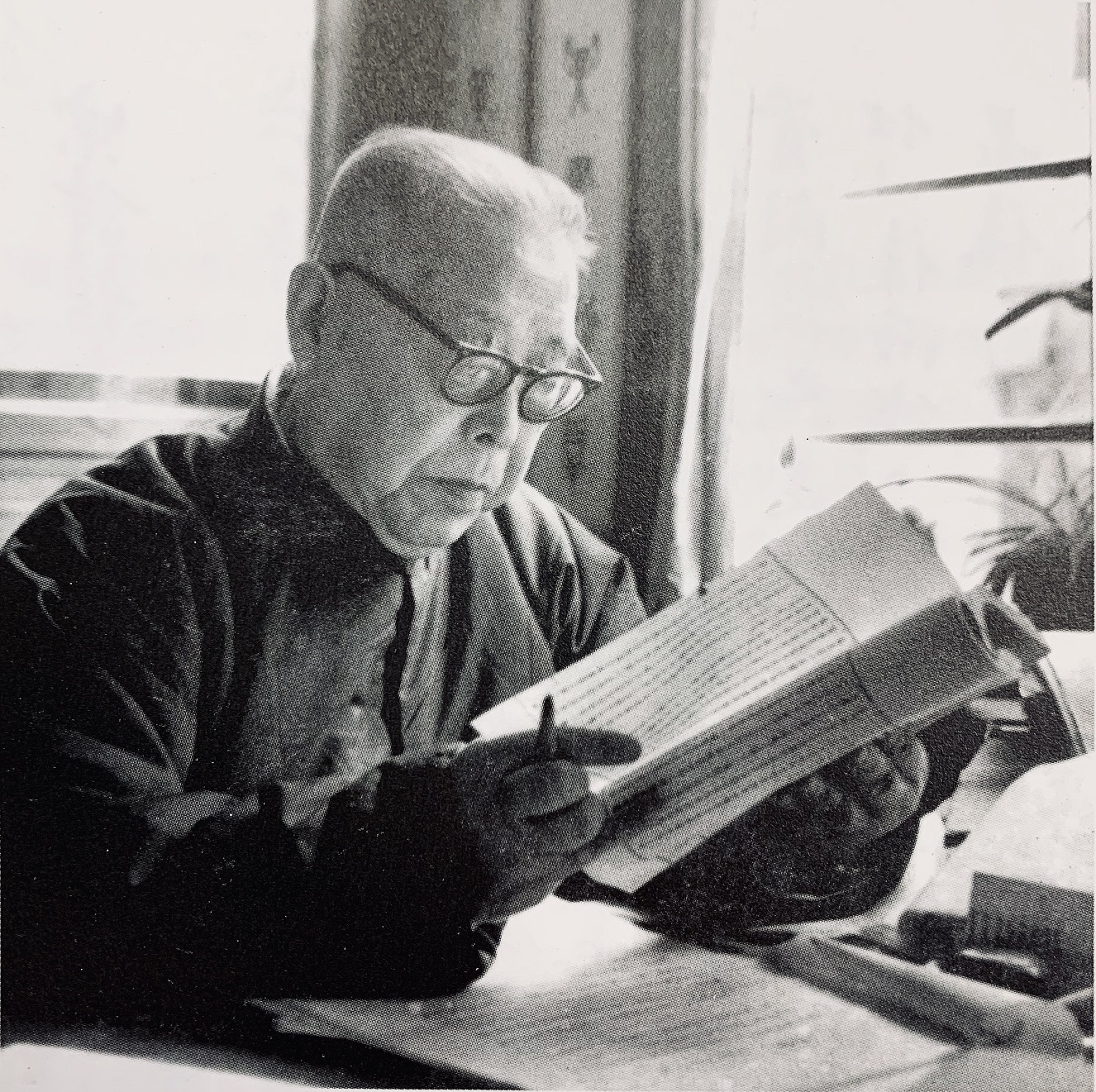

郭绍虞(1893—1984),原名希汾,字绍虞,江苏苏州人。早年投身五四新文化运动,1921年参与发起成立“文学研究会”。先后在福建协和大学、燕京大学、大夏大学、同济大学等校任教,解放后任复旦大学中文系教授兼系主任、文学研究室主任、图书馆馆长等。主要致力于中国古典文学、中国文学批评史、语言学、书法理论等方面的研究。著有《中国文学批评史》《沧浪诗话校释》《宋诗话考》《汉语语法修辞新探》等二十余部作品,主编《中国历代文论选》《清诗话续编》等,为建立有体系的中国文学批评史作出杰出贡献。

-“善于将不同门类的知识镕入一炉”-

“郭绍虞先生身处新文化运动的潮流中,学术上深受本时期中外文化交涉的影响。他不惟国学功底扎实,亦敏于吸纳外来思潮,治学力求会通文学与语言文字作一体化的考察,善于将不同门类的知识镕入一炉精心锤炼。”复旦大学中文系教授陈允吉仿效杜甫《八哀》作诗传追怀中文系故老,写到郭绍虞先生时,有一句“博通疏堰塞,鳞萃汇炉锤”。

◆

人们印象中温和乐善、慢条斯理、浓浓苏州腔的老先生郭绍虞,年轻时是一个标准的五四青年——写新诗,研究民歌谚语,宣扬社会主义。他解放后任职的复旦大学中文系有“斗士”的传统。与一般文学系多名士不同,复旦中文的老师多关心社会现实,与时代脉搏保持互动。而最早明言“斗士”一词的,正是郭绍虞。

抗战初北平沦陷,站在燕京大学课堂上,郭绍虞讲到《黍离》诗时,泪随声下。之后,拒不附逆的他离开北平回到南方。他反对“伪”、反对“滑”,分析汉奸的思想性情,批判部分文人“乡愿”的特质。他特别喜欢引用“狂者进取,狷者有所不为”,并将“狷性”写进对朱自清的悼念文章:

各人性分所限,未可一致,只须淡泊而不躁进,有正义感而不抹煞良心,自然不会帮凶;处事认真,生活严肃,自然也不会帮闲。不帮凶,不帮闲,虽不曾做到十足的积极的斗士,至少也可以说是不会与斗士背道而驰的。

“狂性”的闻一多先生更英锐、激烈,是斗士,而“狷性”的朱先生则沉潜、雍容,是“不必定以斗士姿态出现而仍不失为斗士的人”。1985年,作家、文学理论家唐弢撰文纪念郭绍虞,题目正是“狂狷人生”。

1893年,郭绍虞出生于苏州吴县一户清寒的读书人家,因家境窘困,念到中学二年级便辍了学,之后辗转苏州、无锡、上海等地小学任教。1914年,他来到上海商务印书馆下属的尚公小学。商务印书馆专事古籍善本收藏的涵芬楼,让戮力自学的郭绍虞大大受益。期间,他还结识了1916年进入商务编译所的沈雁冰。

在受聘于进步书局(亦称文明书局)后,郭绍虞编撰注释了多部著作,包括《清诗评注读本》《战国策详注》等。他亦在体校兼课,为准备讲义,编成我国第一部《中国体育史》,童年时代的好友叶圣陶为之作序,由商务印书馆出版,后收入“万有文库”。

此时,新文化运动正如火如荼地展开。顾颉刚在北大新潮社,邀请为《新潮》写稿的同乡叶圣陶和郭绍虞入社。郭绍虞与顾颉刚就此相识。1919年秋,他应顾颉刚推荐为北京《晨报副刊》每日供稿,于是来到北京“勤工俭学”——在北大旁听,同时做一些翻译、写作的工作,他说这样,方才受到了一些大学教育。

郭绍虞对蔡元培提倡的美育产生兴趣,1920年为《晨报副刊》连作98篇“艺术谈”,并先后发表《马克思年表》《记录杜威演讲稿》等作品。他赞赏苏俄社会主义,认同社会改造不仅在物质,更在精神,需从文艺改造起来,撰有《社会改造家列传》《从艺术上企图社会的改造》《俄国美论与其文艺》等文,译述日本高山林次郎的《近世美学》。后来,他曾对学生兼助手的蒋凡提起,当时自己是初生牛犊不怕虎,英文、德文、日文都敢翻译——只有五四青年才敢这么做。

于此期间,郭绍虞结识了在北京铁路管理学校读书的郑振铎。郑振铎经常来沙滩春台公寓看望他,两人都不喜欢在斗室中闷坐,于是常常徘徊月下,边走边谈。由于郑振铎的介绍,郭绍虞与瞿秋白、耿济之、许地山等人相识。1920年10月,瞿秋白作为《晨报》驻莫斯科记者离京赴苏,郭绍虞赋《流星》一诗赠别:你们冲开这云气的沉郁,/和别的星儿们/起新样的化合。

为和上海方面取得联系,郭绍虞又介绍叶圣陶、沈雁冰与郑振铎通信。1921年元旦,他们共同发起成立了中国现代文学史上最著名的文学社团——“文学研究会”。2月,郭绍虞南下任济南第一师范教员。同年结婚,郑振铎为伴郎。

这年秋天,福建协和大学想要创办中文系,胡适、顾颉刚都保荐郭绍虞去。对方为郑重计,特地到济南来见,看到他的《战国策详注》《中国体育史》二书后,定下心来。由此,郭绍虞开始了他的大学执教生涯。对这一经历,他总结说:“我在大学教书,还不到28岁,而且一直当教授。这好像是个幸运,但是不然。”“自学严格才能抓得住机会,由机会所以更推动自学,加速进度。”之后,他倍加努力,集中精力研究讲授中国古代文学、文字学和语言学。

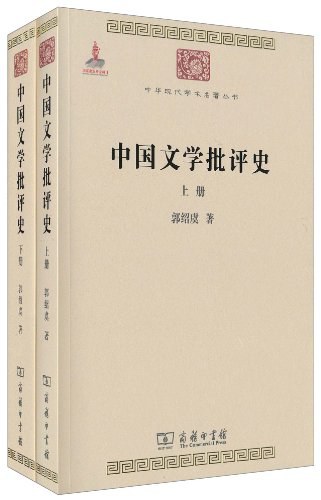

北伐军攻克武昌后,沈雁冰在汉口任《民国日报》主编。1927年,他已转用“茅盾”一名。缘于茅盾的推荐,当年2月,郭绍虞离开河南中州大学,抵达武昌第四中山大学任教。8月起,应冯友兰之邀赴燕京大学任教。他在燕大长达十四年,开设批评史课程,由此开始致力于《中国文学批评史》的研究写作。至1934年上册问世,1947年下册出齐,前后历时二十余年。他几乎是全身心地投入——儿子郭泽弘说,期间父亲曾经痴迷象棋,连烧掉几副才完成此书。

“在旧时代,诗文评论常被人们视为谈艺小道,地位不高;在目录学领域,诗文评被置于集部之末,没有人对古代文学批评进行系统的历史的论述。”王运熙在为郭绍虞《中国文学批评史》1998年重印版所撰序言里这样写道。国内学者有关中国文学批评史学科的第一部著作是1927年陈中凡先生的同题著作,这也是五四以后受西潮新潮影响,文学批评地位提升的结果。不过这部著作内容简单,材料也属常见的诗文评提要、史书文苑传。郭绍虞则在陈中凡《中国文学批评史》的启发下,另辟天地。涵芬楼此时再次护航。郭绍虞早前买到过一部《涵芬楼古今文钞》,曾辑出里面的论文之语,再读编者吴曾祺所著《涵芬楼文谈》,更觉批评史领域大有可为。他尤重文献资料的发掘整理,在燕京大学图书馆、书肆、友人等处多方搜求,广征中国古代各种诗话、词话、乐论、论诗诗等等,认真检阅每一个批评家的全部著作,搜找出有关篇章。朱自清先生1934年评价说:“第一个人大规模搜集材料来写中国文学批评史的,得推郭绍虞先生。……在浩如烟海的书籍中披沙拣金……他的书虽不是同类中的第一部,可还得算是开创之作;因为他的材料与方法都是自己的。”这部书后来也被公推为“最有系统、最深入的一部”,是中国文学批评史学科“最重要的奠基石”。

郭绍虞谦称自己只是跟随者,而且是因为对编著中国文学史的宏愿“知难而退”,才“各照隅隙,鲜观衢路” (《文心雕龙·序志篇》)地进入中国文学批评史这一较小也未及照亮的园地。他希望,能“从文学批评史以印证文学史,以解决文学史上的许多问题”“在这些材料中间,使人窥出一些文学的流变”。这一注重文学批评,同时不全然因为替新文学理论开道而抛弃中国古代文论的态度,可以追溯到他20岁刚来上海时。郭绍虞说,那时,他幸运地在旧书铺里买到几乎全部的《国粹学报》,读到刘师培如何论文,王国维如何论词,引起他对古典文学的兴趣——用科学方法把旧学讲得系统化;同时,他亦受到胡适的影响,认同胡适“研究问题,输入学理,整理国故,再造文明”的主张。这一对待学问的态度,贯穿他终身。

郭绍虞在中国文学批评史园地所做的系统性工作,以宋诗话的整理和研究最具代表性。针对明人视“诗话兴而诗亡”导致宋诗话多有散失或不确的情况,他着手搜辑与清理:考辨诗话作者及生平,严勘诗话文字异同,辨析著录情况与版本源流,并对诗话内容及影响加以评述。他先后完成《宋诗话辑佚》(1937年哈佛燕京学社印行,70年代末补充修订后中华书局重版),以及《沧浪诗话校释》《诗品集解》《杜甫戏为六绝句集解》等多部专书研究,著成《宋诗话考》(中华书局1979年出版)。其中《宋诗话辑佚》成为此后唐宋诗歌与诗学研究者案头必备的文献。在批评史研究的同时,郭绍虞还兼治语法修辞,可谓“照隅”与“通识”兼备,两相促进。就语法修辞这一隅,他说“清儒之治古书,与诗人文人之论诗例文例,均可视为奠定语法修辞之基”,由此“法从例出”,并且:语法、修辞、词汇三者相结合,而汉语之特征显。汉语之特征显,然后吸收外人之学,取其分类之长而活用之,则洋为中用,而不为西语陈规所束缚,同时复使昔人《古书疑义举例》、《经传释词》以及《文则》一类之书成为科学化、通俗化,则古为今用,亦不致抱残而守阙,斯则最根本、最基础之步骤。

三十年代起,郭绍虞开始研究古代文学的语言问题,背景正是新诗句法越来越欧化,遭人诟病,他希望能从旧文学里为白话文学找到药方——他也是一个写新诗的诗人呐!在《中国语词之弹性作用》和《中国语词的声音美》等文章中,他指出中国旧文学富含语词升缩、分合、变化、颠倒等修辞技巧,而新文学作家如能学习文言文的这一长处,便能让白话文作品更富音乐性,声情并美。他从语言形式出发,认为自由化、散文化和语体化是中国文学的演进趋势,由此试图建立新旧文学之间的传续关系,解决文白之争,调和而务实。

1941年太平洋战争爆发,燕京大学也被日军所占领。日伪曾将郭绍虞关押两日,强迫他到伪北大任教,而为他坚拒。同人中有改至伪北大任课者,讥他不去是“唱高调”,郭绍虞于是撰《高调歌》一首以作回应:不愿出山也好,便甘下海也好。吾行吾素耳,汝安则为之,谈不到高调低调!

各见平生怀抱,各显本来面貌!“纡辔诚可学,违己讵非迷”,原不关高调低调!

此后,郭绍虞一度在私立中国大学任教。1943年,他匆促南下,将家人安置在苏州,许多衣服用具都弃之不顾,但对自己搜藏得到的清人诗话资料,却不忍割舍。单身一人来到“孤岛”上海后,他为叶圣陶的开明书店编书编杂志,同时在大夏大学等校兼课。曾在大夏念书的儿童文学作家、翻译家任溶溶回忆,郭绍虞这时候一个人住在开明书店编辑部三楼,睡在一张帆布行军床上。

抗战胜利后,他愤怒于蝇营狗苟、无奇不有的社会现实,接连发表《民主与狂狷精神》《论狂狷人生》《论勇与狂狷》等文,号召知识分子不要“中行”,而要“狂狷”,主张特立独行、不说谎话,以肃清汉奸心理:乡愿之病在于伪,国愿之病在于滑。……呼之为牛可以应之为牛,呼之为马可以应之为马……道家所谓“自然”,佛家所谓“随缘”,都给他们应用到恰好处。……所以自己没有立场,也就变作没有骨气;所以平时无所谓操守,遇变时就无所谓气节。

1946年,同济大学创立文学院中国文学系,郭绍虞任教授兼系主任,同时在多校兼职。他加入了上海大学教授联谊会,即“大教联”,积极投身民主运动。1950年,同济文法学院并入复旦大学,郭绍虞出任复旦大学中文系教授兼系主任,后来还兼任图书馆馆长、古代文学研究室主任、中国语言文学研究所名誉所长等职,在复旦大学度过了后半生的34年。

出任复旦大学中文系主任以后,郭绍虞锐意改革。据唐弢回忆,他约请了不少当时在上海的文学家去讲课,其中有冯雪峰、胡风、李健吾、王元化等等。郭绍虞1956年加入中国共产党。入党不久,便将他早年用教书薪酬在苏州建的99间房屋全部捐献给国家。在学术研究上,一直立志用科学方法重述旧学的郭绍虞,也努力根据新的理论来修改《中国文学批评史》。最早,他是站在“纯文学观”的立场来看古代文学批评的,依据文学观念的演变将中国文学批评史分为三个时期:演进期、复古期、完成期。1934年,《中国文学批评史》上册完成时,郭绍虞向胡适求序,胡适虽不满意于这三个分期的命名,并提出若干可议之处,但还是写道:“读者的见解也许不一定和郭君完全一致,但无论何人都不能不宝贵这一巨册的文学批评史料……他确能抓住几个大潮流的意义……使人格外明了文学变迁的理论的背景。”序言写成后未用,郭绍虞将序末二段收入自序。书出版后,钱锺书在《大公报·文艺副刊》上作《论复古》一文提出质疑,认为文学领域不存在古今、新旧的冲突,后来者未必比先起者内容结构更高明、价值更好或引起更大美感,历史进化论并不适用于文学;且所谓进化必然包含目标,然而历史演变无穷尽,这一时的顺流逆流将来可能会翻转。郭绍虞再作《谈复古》一文辩驳,他说自己绝不是“为学时髦而敌视复古”,且已在书序中说明:“曰复古,曰完成,都是不甚恰当的名词,亦强为之名而已。……复古的结果,正可以创造一种新文学。”对此,20世纪过去后,叶辉、周兴陆在《复旦中国文学批评史研究》一书中评述说:“在今天看来,用演进/复古、文/质、形式/内容的对立与转化来概括原本丰富复杂的古代文学批评史,不免失之偏颇、机械,但这种‘二元对立’恰恰是20世纪前期大部分时间里人文学者的最基本的思维模式。这种思维模式是与革旧布新的时代大势相一致的,也体现出人文学者从旧的文化遗产中寻求新动向、新萌芽的努力。”

五十年代,郭绍虞为方便初学者删改出一卷本的《中国文学批评史》,后来亦曾尝试用“现实主义与反现实主义斗争”的理论、“儒法斗争”的理论来作改写。改得很吃力,自己也不满意,但他并非违心努力,而是真诚地相信:“我们研究中国文学批评史,不是为研究而研究,而应该是有利于推动社会主义新文艺的发展。”这与早年发起文学研究会,提倡“为人生而艺术”一贯。六十年代初向郭绍虞请教问学的王元化,后来记下:在粉碎“四人帮”后,那时的气氛完全不同了。他略带微笑地向我说,他曾经也想用儒法斗争的观点去修改《中国文学批评史》,可是还没有来得及,“文革”结束了。这种毫无掩饰的坦诚,再一次使我惊讶。绍虞先生虽教书多年,但他不是口才辩给的人。他不大会说话,因而就需要从他那近于木讷的谈吐中去发掘寄托遥深的寓意。绍虞先生真诚地相信应改造自己跟上时代的步伐,像许多老一代知识分子一样。

1961年起,郭绍虞与罗根泽共同主编“中国古典文学理论批评专著选辑”,还与钱仲联等同行专家一起编《中国历代文论选》。唐弢说起这一年大家的填词唱和里,郭绍虞写“犹有壮志雄心,争鸣其放,待创新文物。人在东风忘是老,管他白丝青发。红欲加鞭,专图破的,试作高峰越……”是“一个老学者专心致志地要求进步的胸怀”,他“狂狷人生的天平砝码”有变动了,浪漫的气氛益发强烈;但郭绍虞身上仍有狷性,所以旁人不必为他修改旧著而感到难过,因为“这种狷性必将引导他走上科学道路”。进入耄耋之年后,郭绍虞仍然紧跟时代的跃动,提出要建立具有中国民族特点的马克思主义文艺理论,用学术来参与新思想、新文化的建设。

在复旦中文系学习、任教的吴中杰曾在《海上学人》里记说,当时同学们调皮,爱学郭老在迎新会上的一句话:“我们今天欢迎新伙伴,我们大家一起来伙伴。”语言学大专家竟不太会说话,但无碍大家亲切地爱戴他。郭绍虞和夫人张方行都宅心仁厚,平素温暖真诚待人,危难时更不吝相助,屡屡帮助同仁、学生摆脱困境,受恩者众多,无不深深感动。

王元化说“绍虞先生似乎最怕过直过露。他谈任何问题,总是联系到各个方面,以防片面化和简单化,因此和那种(明白易晓、使人一览便知的)文风恰恰是背道而驰的。”他是“曲折细腻”“蕴藉较深”的,同时颇为顶真。“文革”期间,他曾对“反动学术权威”一词提出不同意见。他说没有人会自称为权威——他从未以“上庠师宿”自居,且这到底是“反动的学术权威”,还是“反动学术的权威”呢?总之两者都说不通,不能承认。

郭绍虞晚年仍然笔耕不辍。据蒋凡回忆,郭老每天很早起来,梳洗后即进书房工作;不太娱乐,只是偶尔听听苏州人爱听的评弹。夫人烧得一手好菜,且对郭老体贴入微,让他能一心读圣贤书。书法或许是郭绍虞的娱乐。他的字苍劲又迥秀,早年就享有书名。1933年鲁迅与郑振铎合编《北平笺谱》,即是请沈尹默题写书名,郭绍虞手书郑振铎的序文。解放后,他历任上海书法家协会副主席和名誉主席。学生楼鉴明回忆,郭老上了年纪以后手抖,就在天花板上穿一根绳子垂下来,将右手套在系于其上的塑料圈里,止住手颤,坚持作书。

1982年,在郭绍虞九十寿辰当日,上海市文联、作协分会和复旦大学举行祝贺郭老执教著述70周年的茶会。150多人欢聚一堂,郭绍虞在答词中说:“烈士暮年,壮心未已,我虽然不是千里马,可只要我还能工作,就要与大家一起携手并进,共创四化大业。”欢度生日后,他开始埋首校订毕生心血的结晶《郭绍虞文集》。文集不包括专著,而是汇集他自1913年起发表的文章,分为《照隅室古典文学论集》《照隅室语言文字论集》《照隅室杂著》三种。这位用与名字谐音的“照隅”作斋名的学者,说自己“愿意详细地照隅隙,而不能粗鲁地观衢路。”还说,“我一生在教育界的时间为多,生活单调,思想平凡。”

1984年6月22日,著作等身、桃李满门的郭绍虞以91岁高龄去世。按照生前愿望,他的遗体捐献老年医学研究。

· 郭绍虞回忆“文学研究会”的成立,说郑振铎“是我们一班年轻小伙子中最有生气最有魄力的人”。一到晚上,郑振铎就来找他聊天:“一谈就扯得很远,言必称希腊的时候比较多,言必称三代的毛病,在当时似乎要犯得少一些(后来则有时不免就要谈到古典文学了)。有时又拉得太近,尤其在一俯一仰,月光如水,人影在地,当前景色成为谈话资料的时候,有时恬适,有时感慨,甚至有时也吐些狂言……”。

· 出身“寒儒”家庭的郭绍虞没有接受“科班训练”的幸运,但他刻苦自学,终于有所成就。1980年,郭绍虞撰文《我怎样研究中国文学批评史的》告诉青年朋友:“我记忆力不强,悟性又不高,所以成就很小。差幸我没有惰性,依靠笔记或纸片,用极笨拙的办法来弥补这方面的缺陷。又因生性木讷,不长交际,于是尽量减少社交活动的时间……即所谓‘将勤补拙’。”

· 唐弢用郭绍虞提倡的“狂狷人生”作为纪念文章的标题,他看到介而有守的“狷性”是郭绍虞以及许多中国知识分子的精神底色:“从狷性,从有所不为出发,不断进取,不断有选择、有辨别地吸收狂性,在现实主义的基础上带一点浪漫气氛,这是中国知识分子走向革命的可贵的性格,在这点上,绍虞先生有许多值得我们纪念的地方,我因此作《狂狷人生》。”