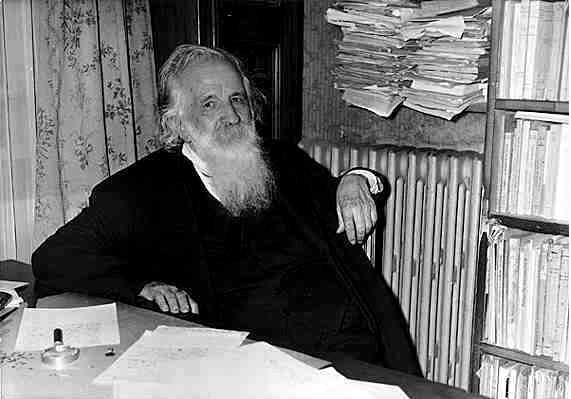

▲加斯东·巴什拉(1884~1962),法国著名科学哲学家、新认识论奠基人、诗人,1961年获法兰西文学国家大奖

巴什拉(GastonBachelard,1884—1962)出生于巴黎东南乡下的一个杂货商与鞋匠的家庭,从小立志成为工程师。第一次世界大战期间,他在战壕中待了三年之久,随后改行修习哲学,并于1927年以《论接近的知识》以及《固体热力学》两篇博士论文获得博士学位。接下来的十年当中,他又发表了各种科学认识论的著作,质疑先验知识以及客观性。《火的精神分析》(1938)一书则开启他对宇宙四个元素,火、土、气、水的心理意义分析,他的关注也从物理科学转向意识现象。他关心创造思考如何成形,因而连接了知识哲学与想象诗学,以及科学认识论与心灵现象的研究。他将认识论探究的焦点从“系统知识的连续性”转向“中断连续的阻碍与事件”,借以在思想的进路中产生新的想法。他的“认识论断裂”的观点,也影响其后福柯《知识考古学》与库恩《科学革命的建构》的知识体系。

认识论和诗学,看似两个不相干的题目,但是在他的身上,二者不但没有对立,还可以融合在一起。他甚至进一步提出“我梦想,所以我存在”这样的看法。巴什拉离开世间已经几十年,如今重读他的作品,他所提出的“科学与诗”以及“实验与体验”之间的交互关系,仍然深具批判力。也难怪达高涅(Dagognet)为他所写的评传就名为《理性与激情》。

巴什拉虽然接受物理学与科学哲学的训练,但他将注意力从物理的空间转向想象的空间,也就是从客观的理论思考转向诗意的想象,发展出一种诗意想象的现象学取径。这种取径需要灵魂的承诺与投入,它不是心智的现象学,而是灵魂的现象学。空间因而从心智的客体转变成为与灵魂深刻回响的力量。而意象在我们的心里共振,彻底捉住我们。于是,诗人的存在就是我们的存在;我们会觉得诗的意象好像就是我们创造出来的,或者至少是我们应该创造出来的。我们阅读《空间诗学》应该也会有这样的感受。

《空间诗学》的法文版本出版于1957年,英文翻译本出现在1964年,而中文翻译本则晚了四十余年。在现代主义晚期建筑文化已经快要窒息的氛围中,现象学以及象征意义的追求为建筑注入丰厚的养分,此书在这样的时期出现,自然激起了对建筑的许多深刻想象。巴什拉开展了对钟爱空间的系统性分析,也就是场所分析(topoanalysis)。虽然他关注文学意象的心理动力,但是建筑师认为他的空间想象正好可以对抗科技实证主义与抽象形式主义,并作为正在浮现的结构主义的另类提案。诺伯格·舒尔茨(Norberg-Schulz)这位重要的建筑现象学学者,就在他的《实存空间与建筑》这本书中,将《空间诗学》与海德格尔的《存有与时间》《建居思》以及梅洛-庞蒂的《知觉现象学》中有关空间的章节等并列为建筑必读的经典。

在《空间诗学》这本书中,巴什拉认为空间并非填充物体的容器,而是人类意识的居所,他说:“在家屋和宇宙之间,这种动态的对峙当中,我们已经远离了任何单纯的几何学形式的参考架构。被我们所体验到的家屋,并不是一个迟钝的盒子,被居住过的空间实已超越了几何学的空间。”

因此我们所要关心的不是住屋形式或舒适与否的分析。简言之,建筑学就是栖居的诗学。书中最精彩之处,莫过于对亲密空间的描绘与想象。他指出,家是人在世界的角落,庇护白日梦,也保护做梦者。家的意象反映了亲密、孤独、热情的意象。我们在家屋之中,家屋也在我们之内。我们诗意地建构家屋,家屋也灵性地建构我们。

家屋的意象,具有垂直性与中心性。垂直性以阁楼与地窖来展现,而中心性则以森林中的茅草屋来展现。家屋从地面兴起:屋顶代表理性,地窖代表非理性。越接近屋顶之处,我们的思考与梦越清明。因此我们爬上阁楼以获取清楚的视野,在那儿我们可以欣赏桁架结构,参与木匠的几何观。地窖是家屋的黑暗地带,我们参与了暗层的力量。当我们爬上阁楼的时候,不会为奇怪的声响所震慑,因为我们位于理性的区域;但是我们会害怕地窖,因为它是非理性的区域。

他从诗的意象的观点,对都市与科技的批评至今仍然掷地有声。巴黎根本没有家屋。大城市的居民活在一层一层叠床架屋的盒子里……摩天大楼根本没有地窖,从街道到屋顶,一个房间密密麻麻地叠在另一个房间上,而破碎的天空线所形成的帷幕,包围着整个城市。

![《空间诗学》加斯东·巴什拉 [法]著,龚卓军、王静慧译](/u/cms/www/201611/2516111343xp.jpg)

▲加斯东·巴什拉 [法]著,龚卓军、王静慧译

但是,城市建筑的高度,纯粹只是一种“外在的”高度。升降电梯废除了爬楼梯的英雄光环,自此,已不存在任何往上住得接近天空的感觉。“在家”,已经变成一种纯粹的水平范围。不同的房间,组合成不同的生活机能,塞进一个楼层,对于私密价值的区分和分类,完全没有什么基本原则可循。

除了欠缺纵深的私密价值,大城市里的房子,也缺乏辽阔的宇宙感(cosmicité)。因为在这里,房子已经不是盖在自然环境里,空间与家屋之间的关系,变成一种人工关系。跟房子有关的所有事情,都变成机械性的,因而私密的居住生活,从每一个角落逃逸,“街道就像导管,人们通通被吸进里面去”。……打雷的时候,家屋不再颤抖……我们的家屋紧密比邻而居,我们不再害怕。巴黎的暴风对它的做梦者所造成的个人侵袭感,绝对跟隐逸者之家屋里面的做梦者所感受到的侵袭感,截然不同。

《空间诗学》对于建筑学,尤其是有关家的研究影响至深;法国一位环境心理学家柯洛塞-瑟法蒂(Korosec-Serfaty)还根据他的理论在法国进行经验研究,讨论阁楼与地窖对于当代法国人的意义。巴什拉的书当然并非完美无缺,也曾招致批评,尤其是来自于女性主义者的挑战。女性主义者认为他把家视为亲密、安全的避难所,而忽略了家庭暴力,以及妇女的

家务劳动。我们为什么理所当然认为家比街道安全?家这个让男人可以做白日梦的避难所,其实正是社会期待女人生产维持的场所。男人把家视为理所当然,甚至要求女人去经营这个空间。对于女人而言,家除了亲密、安全之外,也经常是劳动的场所,甚至是遭受家庭暴力的地方。当然也有人认为这种批评,无法直击巴什拉思想的核心,因为他只是指出家的诗意的想象,指引我们一个方向,即使目前我们并未到达。

不过我认为这并不只是实然与应然的矛盾。女性主义者首先从巴什拉的方法论着手,进而指出他思想的问题所在。解析他的方法,我们将发现,一个平静安全的家的故事其实正与自主性的男子气概描述若合符节。也就是说,他方法学上的选择只研究幸福空间,结果正决定了家会是一个怎样的场所。

巴什拉自陈:

事实上,我想检查的意象很单纯:幸福空间(espaceheur-eux)意象。就这种取向来看,这些研究可称得上是空间癖(topophilia)。它们想要厘清各种空间的人文价值,比如占有的空间、抵抗敌对力量的庇护空间、钟爱的空间。由于种种理由,由于诗意明暗问所蕴含的种种差异,此乃被歌颂的空间(espacelouangé)……这些研究中将很少提及有敌意的空间、仇恨与斗争的空间,它们只能放在以激烈的题材和世界末日的意象下研究。单就现在来说,我们要考虑的是产生吸引力的意象。

女性主义者继续指出,他的现象学方法从内省出发,破坏了发生多元对话的可能性,把社会性与时间性都从场所建构中剔除了。因为不容许别的声音,也就排除了不同观点与视野的可能。他的空间分析,虽然是在说一个自主性的故事,却将他的依赖性置于暗处。于是一个理想的家,变成一个人在其间移动,不会有其他人在其眼前出现。任何他想要的东西都会

有人无声无息地提供给他,而不会侵犯他的意志、隐私与自爱。他只关心家的想象,却不关心如何创造与维持这个空间。我记得我曾经进行有关理想的家的研究,结果无论男女,都有人说:“家就是我下班回家,有一盏灯在那里等我的地方。等我进了屋里,桌上就有一杯烧好的热茶。”然而,谁会是那个等待、煮茶的人呢?

巴什拉也许真的可以在他所描述的空间中生活,但是许多人不可能有相同的机会过这种生活。即使在家中,女人的自由与舒适仍有可能遭受剥夺。有太多的女人告诉我,先生在家中会“提醒”她“女人站要有站相、坐要有坐相”;在开口与先生说话之前,要先在脑中演练几遍才敢开口,以免说错话,挨先生骂;一位女学生连在房间里睡着了,睡成大字形,都让父亲警告以后会嫁不出去;一位妇女甚至说:“先生不在家,我才有在家的感觉。”

此时巴什拉以及其他无数的文学作品与建筑论述中这种宁静安全的家的论述可能就是一种霸权,因为得不到的人都还相信他。吴瑾嫣针对女性游民的研究发现,经由媒体的意象以及政策的论述,渴求一个甜蜜的家的迷思在孩童时期即已出现,以至于遭受婚姻暴力继而被赶出家门的女游民,仍然对传统的家充满了憧憬。我们认为在家中是安全的,这是人之常情,也是我们所期待的,以至于因在家中遭受暴力而对暴力感到讶异。更严重的是,当有暴力产生的时候,女人会认为那是她们的错,因为无能力建构一个安全的家显然是她们的失败。

回到台北生活的现实空间,有无数人每日出入地铁、电梯与高楼。台北一○一金融大楼,有世界速度最快的电梯,可以在39秒内将乘客载到89楼的观景台,然而我们不可能有那种克服重力、爬楼梯到阁楼、跟天空接近的感觉。躲在钢筋混凝土的密室中,也很难体会暴风雨中小茅草屋随之颤抖,而我们围在壁炉前,靠着火光一起谈心的气氛。这个时候,《空间诗学》读起来就更加令人动容。只是我们也别忘了,受到家暴的妇女,会怎样解读《空间诗学》呢?

(作者为台湾大学建筑与城乡研究所副教授)