出土文物山西省忻州市魏晋南北朝九原岗墓葬壁画狩猎图,山西博物(视觉中国)

中国上下五千年历史,在漫漫历史长河中,无数英雄豪杰粉墨登场。但也许三国对于国人来说更为特殊一点。古时就有文学作品《三国演义》对传奇故事的集合,到各类戏剧、说书对三国故事的演绎。如今“三国”更是已经成了“大IP”。无论是“戏说”“水煮”、游戏、影视改编,甚至是严谨的学术研究都能够吸引大众的眼光。前不久曹操后人基因测序刚偃旗息鼓,曹操墓的发掘又引起一阵欢呼雀跃。

“三国”更是已经成了流行“大IP”

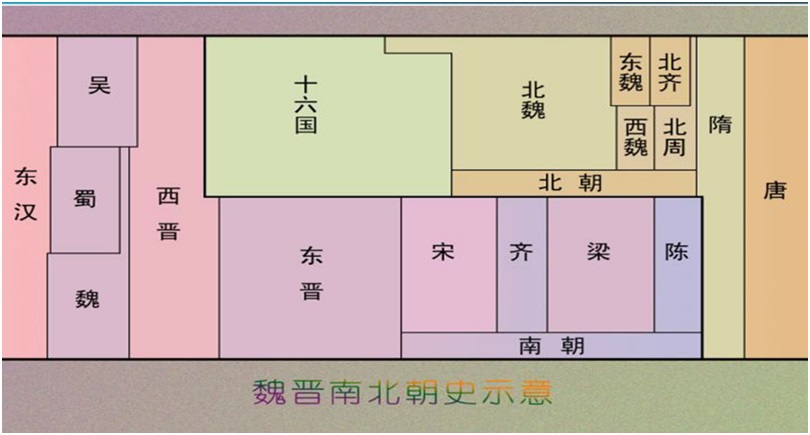

网络时代,三国作为一个IP从历史中被抽离。夹在汉、唐两个盛世之间,魏晋南北朝是我们主动选择屏蔽的一个时代。汉承秦制、唐承隋制,魏晋南北朝成为了汉与隋之间的大裂谷。实际上,魏晋南北朝从公元189年董卓进京开始算起,一直到公元589年隋文帝统一,大约4个世纪的时间是中国历史上最长的碎片化的分裂时代,它留下的不仅仅是单一的、独立的IP形象,它更是中华民族历史中不可抹去的一段。

魏晋时期,政权更迭极为频繁。但在频繁中蕴含着偶发因素,在偶发因素中包含着必然的结构性因果。新年的1月15日,上图B站直播讲座跟随复旦大学历史系教授仇鹿鸣一起回顾高平陵之变,基于历史史实拨正对于魏晋时期的想象,探究那个时代在中国历史中留下的政治遗产。

回到七世纪,分裂才是主流

此次仇鹿鸣在上海图书馆的讲座是上图魏晋南北朝系列讲座的最后一讲,主题是《魏晋易代的大事因缘》。然而,魏晋时期对于大多数人来说是比较陌生的,前有强汉、后有盛唐,夹杂着八王之乱、五胡乱华,这一时期做为大分裂时代被人们牢记的似乎只有三国的演义故事,给人留下深刻印象的是那些英雄人物的个人传奇。对此,仇鹿鸣却并不认同。讲座伊始,他就提醒听众们注意时代特征,“这一时期是中国历史上分裂时间最长的时代,同样是一个分裂的碎片化的时代的。但有其作为整体存在的时代意义和研究价值。首先我们要明确,对于七世纪的人来说,分久必合不是主流。合久必分的分裂时代才是主流。”

上图的魏晋南北朝系列讲座,旨在帮助大家了解立体多元的乱世繁相,仇鹿鸣是最后一讲

仇鹿鸣以唐太宗李世民为例,他是公元七世纪的典型历史人物代表。对于李世民来说,不久前刚刚经历了隋末大乱,再往前是持续4世纪的一个分裂时代,再往前当然是秦汉的大一统时期,然而秦统一之前是春秋战国时期。他大概很难有现代人“统一是历史大势”这样的认知。

同时,仇鹿鸣分析了魏晋时期大分裂的其它两个特征:其一,持续时间长。魏晋时期的大分裂持续了4个世纪。时间的尺度对于人类来说很难把握。但是试想一下,今天往前倒推400年是1622年。1622年满洲人还入关。在中国历史中下一个大分裂时期是五代十国,但是从公元907年直至公元960年差不多持续了半个世纪,和魏晋时期难以比肩。

第二个特征在于魏晋时期的分裂是碎片化的,五代十国时期,中国北方还是统一的,只是五个短命王朝旋起旋灭,之后北宋和辽、西夏对峙、南宋和金对峙,中国大部是统一,只是分裂成了南北而已。而东晋十六国,大概一个多世纪的时间北方连续出现了十六七个小政权,称之为十六国时期。是典型的碎片化状态。在此之后,中国实际上再也没有出现过持续这样长时间的分裂时期。

汉正统的号召力是三国政权确立困难的大前提

对魏蜀吴三国来说,称王并不是一件轻而易举的事情。从历史上看,公元189年董卓进京是东汉瓦解的元年。但实际上到公元220年,也就是整整一代人的31年以后,曹丕才称帝代汉,第二年刘备在四川称帝。孙吴则要到公元229年才真正称帝。仇鹿鸣认为这与当时人对汉政权的认同有很大的关联性。

两汉一共持续了400年之久,中间虽曾有王莽篡汉,但很快实现了中兴。对于当时人而言,汉确实被视为一个千年王朝。为实现权力的过渡,魏蜀吴三国采取了不同的路径。

曹魏一直采用挟天子以令诸侯的形式,在政权变更上则以禅让代汉。仇鹿鸣解释说禅让和革命的基本不同在于,禅让是在承认了前一王朝合法性的基础上成立的。它的本质是天下从一个有德的人手中传到了一个更有德的人手中。而革命在古汉语里就是革除天命的意思,以武王伐纣为典型代表,前一个王朝失去了其存在的合法性。在魏代汉的禅让过程中,具有一套繁琐的程序性的要求,之间至少要推让三次。

公元221年刘备称帝,蜀国政权的合法性来源于刘备自称汉室宗亲,同时曹丕称帝给蜀国提供了“宣称汉献帝被迫且被毒死”的“事实”,使其建国具有合理性。而对孙吴而言,其政权一直缺少政权合法性。通过向曹魏称臣,获得吴王称号,成为登上帝位的中间一环。而孙吴政权不断变更年号,以祥瑞昭示天命,正是其政权合法性缺失、缺乏自信的标志。

高平陵之战,改变魏晋历史的偶然

在传统魏晋历史研究中,陈寅恪认为,东汉儒家士大夫出身的司马氏,代替出身寒微被认为是宦官后人实行严刑峻法的法家曹氏,在某种意义上是顺理成章。然而,在仇鹿鸣看来,跳跃时间线轻易链接事情两端,会带有很强的推测性。他认为高平陵之战具有很大的偶然性,它的一举成功是司马氏非常侥幸的冒险。

从曹操统一北方开始,曹魏政权已持续半个多世纪,其间没有失去人心的举措。发动高平陵之战时,曹爽掌握朝政已有十年之久,此时司马懿已是老迈之人,被清除出权力中枢至少也有三、五年之久。司马懿手上没有军权,也实际上控制不了太多的军事力量。他和儿子培养的死士也没有甲胄兵器,这源于秦汉时期的基本法律,私藏甲胄是灭族的大罪。因此在曹爽挟持小皇帝谒陵,离开洛阳而突然发动了政变。为了夺取武器,司马懿率部放弃曹爽府邸这样显而易见的目标,而把有限力量集中于武库以及司马门等要冲之地,确实是铤而走险。

汉魏洛阳城考古遗址

仇鹿鸣认为,高平陵之战是偶然的胜利同样可以从《晋书》中得到证实。宣帝遗诏“子弟群官皆不得谒陵”,于是景、文遵旨。司马懿在遗诏中明确其子孙不可轻易离开权力中心,不可将傀儡小皇帝落于他人之手。换言之,司马懿明确的意识到高平陵之战的偶然性,他抓住了曹魏第一次也是唯一的谒陵机会,从而改变了魏晋历史的走向。

政治平衡,司马代魏的权力游戏

司马懿在高平陵之战中的成功固然有其偶然性,但背后仍然有曹魏老臣对其的支持,是功臣与宗室之政治平衡被打破的后果。

仇鹿鸣在分析魏文帝和魏明帝托孤大臣构成后指出,两份名单实际上是曹魏政治结构平衡的表现。曹魏政治系统由宗室和功臣构成,宗室是武力、军权的主流,主要掌握在曹氏、夏侯氏之手。而文臣主要是东汉名士后裔。在曹爽专权的过程中,功臣作为原有的权力中心、既得利益者被排除出去。因此这些人都成为了司马氏在高平陵之战中的支持者。但高平陵之变后,这些支持者反而走向了司马氏的对立面,他们并不支持司马氏代魏,司马氏实际上缺乏权力继承的合法性依据。

曹魏和汉相比,并不是一个成熟的、稳固的长期政权,但司马氏取代曹魏完成权力移转花费了16年的时间,经过了3代4人的政治努力。仇鹿鸣分析,其中至少包含两方面的挑战。

上海图书馆bilibili账号直播现场截屏

其一,如上文所言,支持推翻曹爽的老臣并不支持魏晋易代。因为在司马氏夺得政权后,他们也没有获得利益,相反他们并不赞成司马氏清除曹爽党羽,迅速地走向了对立面。傀儡皇帝曹髦率人讨伐司马昭而喋血街头,致使假禅让的戏也演不下去,使“司马昭之心,路人所知”。因此,司马氏需要培养起支持易代的政治班底。

三国对峙,缺乏重新洗牌的空间

司马氏代魏面临的第二大挑战来源于外交因素的掣肘。在三国鼎立的局面下,外交对内政影响甚重。仇鹿鸣指出虽然曹魏政权内部具有不安定因素,三国对峙状态导致司马氏缺乏重新洗牌的空间。曹魏政权内部出现动乱的当年或第二年,吴和蜀必然会骚扰曹魏边境。

而外交压力与得不到老臣支持可能导致双重的压力下,淮南三叛是最引人注目的政治事件。淮南是魏与吴的军事前线,此地分置征南和征东将军防御吴国。该地作为军事要地需要派遣既熟悉淮南地形又富有经验的将领前往,但是这些将领未必服从司马氏或者说不赞成司马代曹。出现了淮南之地叛乱刚平,但刚被派去的将领过了几年又反叛司马氏的情况。

大概到了公元258年司马氏平定第三次淮南叛乱,才真正意义上扫除了政权内部最后一个对手。第三次淮南之叛与前两次不同,前两次王凌和毌丘俭的起兵以与司马氏争夺曹魏政权为目标。第三次起兵的诸葛诞,仇鹿鸣认为,是被逼反的。他“敛淮南及淮北郡县屯田口十余万官兵,扬州新附胜兵者四五万人,聚谷足一年食,闭城自守”,并“遣长史吴纲将小子靓至吴请救”。在军事上呈现出防御性的态势。

司马师逐渐开始建立起拥戴司马代魏的政治集团;诛杀夏侯玄、李丰等朝廷内部的反对者;平定淮南毌丘俭之叛,司马师奠定了晋代魏的基本格局。

伐蜀再获政权合法性

在魏晋基本格局形成之后,司马昭提出了伐蜀动议,以使接受魏晋政权转移变得合法、合理。仇鹿鸣认为,司马昭和实际执行者钟会也许没有统一的打算。因为在伐蜀前一年,蜀国姜维还讨伐过一次曹魏,并不像一般历史认为,诸葛亮死后的蜀国已经日益紊乱给曹魏带来了可乘之机。而曹魏最有经验的将军邓艾也曾坚决反对伐蜀,认为伐蜀的时机并未出现。司马昭可能只是想借伐蜀之机作为推动魏晋禅让,获得政权合法性的基础。

但战争的局势瞬息万变。根据钟会的谋划,魏军最初的战略意图是发动一个钳形攻势:钟会统帅伐蜀部队的主力十余万,从骆谷、斜谷的大路进取汉中;邓艾、诸葛绪等各统诸军三万余人从陇西进攻,进行战略牵制,邓艾进取甘松、沓中阻挠姜维的行动,诸葛绪进占武街、桥头切断姜维的归路,希望通过邓艾、诸葛绪的前后夹击,阻止姜维退往汉中,使得钟会率领魏军主力能够迅速占领汉中,打开进攻成都的通道,但是由于诸葛绪在行动上的犹豫,差了一日的行程而未能阻截到姜维,姜维得以成功地从桥头突破,引军退往剑阁,依仗天险,与钟会率领的魏军主力相持。

剑门关,见证了魏军奇袭击败蜀军,灭亡蜀国的历史时刻

此时,邓艾做了大胆的选择,他率部穿过阴平小道,绕道剑门关后,出现在成都平原上,击败了蜀军。夺得首功,奇袭一举灭亡了蜀国。

累世仕宦群体的形成

伐蜀的成功却导致二士争功的局面,矛盾激化,最终邓艾被钟会诬陷谋反被诛杀。但钟会和邓艾之间的矛盾不是偶然。另一个例子发生在伐吴之役王濬和王浑之间。从益州顺流而下的王濬没有按照原来的计划,在秣陵停军不进,接受王浑的节度,而是直取建业,逼迫孙皓投降,夺取了伐吴之役的首功。同样,这件事情引发了王浑与王濬之间的激烈冲突。王浑起先诬罪王濬后又指责其私占吴国宝物。

仇鹿鸣认为,这样的事情无独有偶,其本质是魏晋内政结构性矛盾导致的必然。钟会和王浑是司马政权的核心。钟会是太傅钟繇幼子。王浑则出自太原王氏,其父王昶为魏司空,其家族与司马氏关系密切。而邓艾出身襄城典农属下的部民,地位低微。王濬虽比邓艾身份较高但他的家族在曹魏时代并无仕宦记录,因此与司马氏家族缺少渊源,在司马氏集团中处于边缘地位。彰显出仕宦与功臣之间的矛盾。

仇鹿鸣解释,与一般王朝改朝换代的过程有所不同,曹魏的政治网络基本上完整地被司马氏继承下来,转化为西晋官僚阶层的主干,这主要是由内部与外部两个因素所共同决定的。一方面在三国分立、强邻窥伺的外部环境下,司马氏家族并不具备进行大规模政治清洗,重建权力结构的条件。而另一方面,司马氏家族本身便是曹魏政治权势网络中的重要一员,与曹魏贵戚子弟有着世代通婚、交往的密切关系,因此采用将魏臣转化为晋臣的建国方式,对于司马氏而言无疑是代价最小、最有利于保持政权平稳的过渡方式。

由于禅让这一王朝易代方式的特殊性,官僚阶层在这两次王朝革命过程中基本上没有受到大的损失,在保持政权稳定的同时也造成了“世官”现象的普遍存在。晋初功臣中三世显宦者比比皆是,其主要成员大都是曹魏功臣的第二、三代子弟,而作为受成之主的晋武帝,由于其本人缺乏足够的政治基础,不得不仰赖父祖遗业,采取优容功臣的方式笼络其心。在这些偶然因素的共同作用下,使得从汉末到晋初约一个世纪的时间内,逐渐形成了一个稳定延续的政治受益群体,累世仕宦成了西晋政治中的普遍现象。

上图系列五讲,从各角度展示魏晋的细节

本次讲座作为上图魏晋系列讲座的收官,勾勒出了魏晋的大致形象。以仇鹿鸣的话而言,西晋作为一个短命的统一王朝,在中国历史的长河中并不是一个受人瞩目的对象。虽然我们还能找到秦、隋这两个与其同样短命的王朝,但所不同的是,代秦、隋而兴起的汉、唐是中国历史上最稳定强盛的两个朝代,而西晋身后却延续了中国历史上最漫长的一个分裂动乱时期,如果说秦、隋可以被视为是一个新时代的渊薮,那么西晋则代表了一个旧时代的背影。从这个意义上来说,西晋历史具有其特殊性。

文末链接:

作者:童毅影

编辑:金久超 李念

责任编辑:李念