胡晓明做客“最艺江南——文化十讲系列讲座”第八讲“解读富春山居图的文化意味”

名物总是与传奇相伴,前有蔡邕的焦尾琴、广陵散的绝唱、兰亭序真迹的跌落,后有元代黄公望八十岁起笔、四年功成《富春山居图》,后焚画殉葬的故事。之所以如此,正因为名物令人痴迷、令人疯狂。然而并不是传奇令名物成其为瑰宝,而是名物因其价值而在人类历史上留下绚丽多彩的身影。

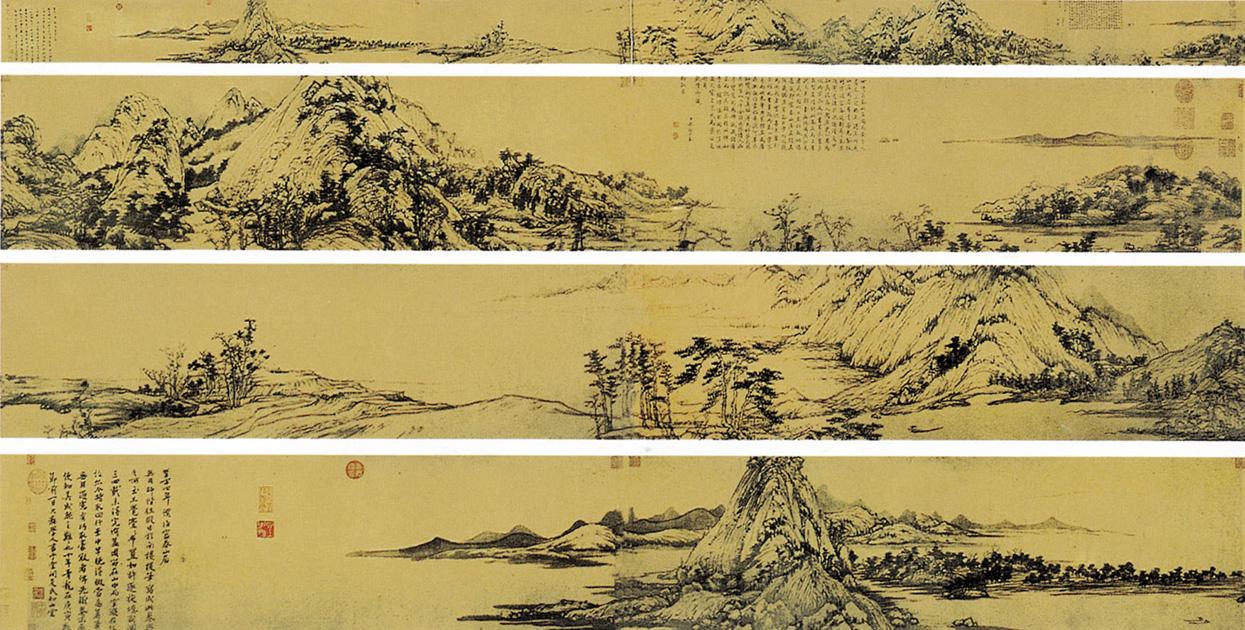

黄公望的《富春山居图》描绘的是现在浙江省富春江的景色,被誉为是“画中之兰亭”,富春江的景色是江南开发后,中国真正山水景色的代表,也是古代文人寄托身心的所在,是中国山水文化艺术的一个高峰。《富春山居图》正是“最艺江南”的代表作。

9月3日晚,由上海市文化和旅游局举办的“最艺江南——文化十讲系列讲座”第八讲“解读富春山居图的文化意味”在上海博物馆开讲。胡晓明,华东师范大学图书馆馆长、中文系教授,中国江南文学文献研究中心主任引领读者将《富春山居图》置于富春江文化意象的全幅生命史中,层层掀开《富春山居图》的面纱。

富春山居图片段节选

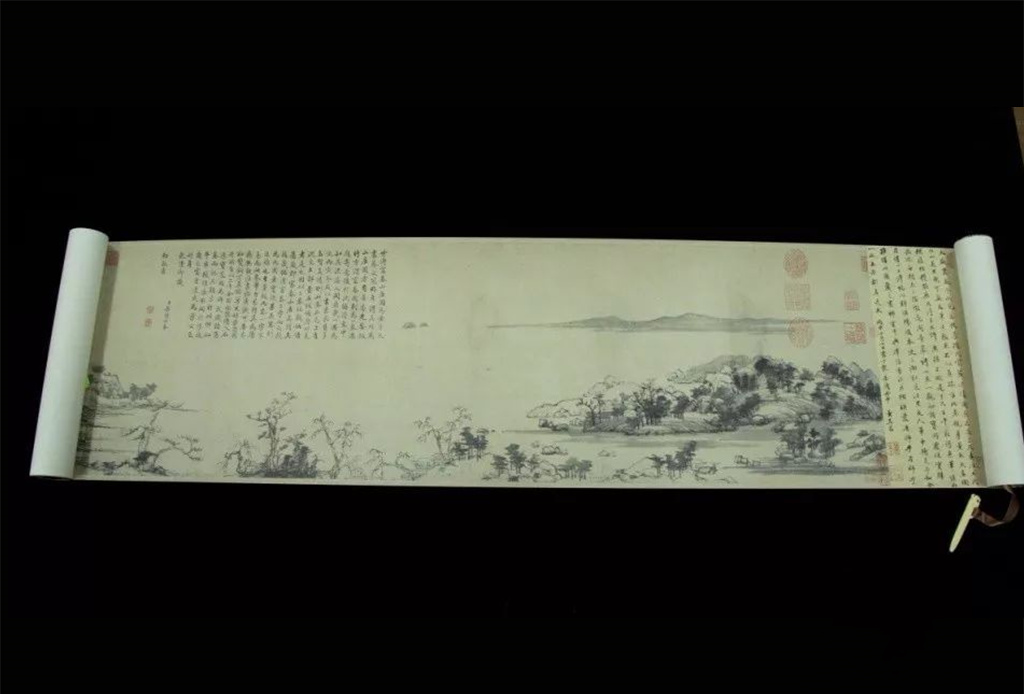

1000年后两地画作合璧完展,画美却少了文史与政治

正如开篇所说,名物总是与传奇相伴,《富春山居图》经历过焚画一折。自元代黄公望成画后261年,在明朝末年此画传至著名收藏家吴洪裕之手。吴洪裕以名花绕屋、名酒盈樽、名书名画名玉名铜,环而供一富春图。国变家亡流离失所时,吴洪裕更是“独徒跣而携此卷”。爱此画至疯狂的吴洪裕在临死前,面对明朝灭亡流离失所,他命家人焚画为他殉葬。幸得其侄子“起红炉而出之”。然而此画终断为两截,前段被称为《剩山图》藏于浙江省博物馆,后半卷为《无用师卷》,现藏于台北故宫博物院。2011年,分藏于两地的《富春山居图》在被焚的360年以后于台北合璧展览。

当时正在台湾中央大学担任客座教授的胡晓明参观了合璧特展,在参观中他发现,“展览,呈现了合璧之大美与后世之珍重,然美中不足,忽略了前传:即富春江本身的文学、政治与历史的深厚内涵。只有艺术、哲学、宗教,不是完整、有生命连续体的《富春山居图》。”以此为起点,胡晓明用诠释学的方法,通过视界融合,拨开湮没尘封于历史灰烬中的诗文、发掘神龙见首不见尾的《富春山居图》前传。

《富春山居图》从山水形态的可行、可望、可游扩展为可居

《富春山居图》是中国绘画艺术史上的高峰,在整幅画卷中既有俯视、平视、仰视的视角变换,还有远景、中景、近景的结合。画中山脉突而起,有环抱之状,转而延伸开去,又戛然而止。如诗歌,起承转合。如音乐,快慢相宜。胡晓明称《富春山居图》是山水中的诗歌,绘画中的音乐。

胡晓明引用郭熙的《山水训》认为古人说山水有四种形态。“山水有可行者、有可望者、有可游者、有可居者。”可行,是指旅行中的山水,特别是随着东晋时期江南得到开发,真正的山水开始出现。可望,是指远观的山水。可游,是指游览与可观赏的山水。自可游开始,客观的山水之美开始与主观之美结合,人的身心开始与山水美交汇。如谢灵运在《游名山志》中所写到的“夫衣食,人生之所资,山水,性分之所适。”山水是人精神的依托。更如袁崧《宜都记》所载“自欣得此奇观,山水有灵,亦当惊知己于千古矣。”将山水注入了人的情感。山水与人的身心更有第四种形态,即可居,变可行、可望、可游的山水为居住与家园的山水,山水开始有了皈依的意味。

日本二玄社的复制品《富春山居图》是当今最好的版本

因此,胡晓明认为富春江对于黄公望而言,并非是一条普通的江水,而是具有意味的。有关富春江的诸多传说、人物、诗文与意象进入到画家脑海中。这也就是为什么此画黄公望用了四年才完成,一定有长时间沉潜反复、从容含玩的准备,有着“袖携纸笔,凡遇景物辄即摹记”的长久过程,不断寻找着最理想的表达方式,因而,《富春山居图》与富春江的文化传统之间不能没有一点联系。

现实的富春江上有“进士村”,凸显诗礼传家、崇尚人文传统

从黄公望将富春江变为可游、可居的山水,入画的山水景色也经历了从地理、文本至肉身化的转化。

自然中的富春江,又名桐江。从桐庐至梅城这一段山势陡峭,群山如黛,江面狭窄曲折,碧波荡漾,水清见底,有文云:“风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。” 又由于富春江沿线是古代浙中、皖南士人离乡求仕和官员赴任睦州、婺州、衢州诸府的必经之途,古代交通不便,且浙中多山,欲免除迂回攀爬的艰辛,便捷舒适的水路自然是首选,因此而历代歌咏不绝。

文本中的富春江,因谢灵运、孟浩然、李白的贡献而成为止泊身心的灵境。谢灵运与沈约旅行时经过富春江严陵滩写下的不朽诗篇,代表了东晋以还最重要的美学创造,即对自然美的发现。变成“人格化山水”最重要的起源。孟浩然 “挥手弄潺盢,从兹洗尘虑”,李白 “清溪清我心,水色异诸水”,富春江的明净奇景,净化了诗人的心胸,产生了归隐山水的愿望。

生活化中富春江,严陵台东南三公里处有一名为“芦茨村”的地方,是唐末诗人方干的故居。后来此村庄中方氏后裔曾有十八人中进士,所以又叫进士村。胡晓明认为,富春江民风古朴儒雅,文化积淀深厚由此可见,而中国文化诗礼传家、崇尚人文的民族特点,亦可以由此证明。

画作接受史独立于画作,高士严子陵、烈士文天祥成千古咏叹

富春江所具有的另一个文化意象,是隐士、高士。胡晓明强调当我们讨论的《富春山居图》,这一丰富复杂层累生成的意象,至少有两个重要性。其一,黄公望与他的道友无用师偕归的“富春山居”,绝非仅仅是一座单纯的别业,周围只是纯粹而美好的自然环境,而是回响着不同类型的声音,弥漫着历史时代的气息、飘浮着诗性色彩的一大符号系统;而黄公望“兴之所至”的“感兴”模式,也绝非只是物我交融、情景相生的一般创作心理,“山”不是山,“水”不是水,而是被早先的感知方式与文化心理所塑造的兴感活动,伟大画家或有可能多多少少摆脱这些纷纭纠缠与意义影响。其二,《富春山居图》产生之后,又开始了自己的生命诠释史,黄公望也成为与严子陵一样的意义资源,这就不是作者所能管得了的:观画者很自然将其纳入全幅的意象史中,以大观小,视界融合,古今通一,能所俱化。因而《富春山居图》的接受史,不仅是诗画之间的津梁,且亦成为是富春江意象史的一个部分,而且是未完成的一个部分。

严子陵钓台牌坊,“先生之风,山高水长”是对严子陵高风亮节的赞美

严子陵是富春江的核心记忆。他经由谢灵运定格,由范仲淹建祠表彰,严子陵遂成为一代士人之人格典范,影响扩及华夏。宋末遗民诗人谢翱《登西台恸哭记》和《游钓台》《西台哭所思》二诗以严子陵喻文天祥、抒写切肤苦痛,赋予严子陵不屈从政治权势的人格精神。在元代,严子陵形象中精光所聚之处,即一种对君王的傲气。道的尊严,渐成歌咏传统的主调。

高士情怀,烈士精神,高士与烈士的双种叙事、道高于势的思想认同,与黄公望心灵相通,外柔内刚、化激烈为深沉、化思想为美、自然与人文相互定义,是其中极富特色的美学内涵。

画家名和字皆有出处,将与庙堂相处的焦虑化为与自我、宇宙相处

黄公望字子久,胡晓明认为当前对黄公望字的解读是无稽之谈。他认为子久公望之名可能来源于班固《汉书》:“师古曰:望,谓太公望,即吕尚也。钓于渭水。文王将出猎,卜之,曰:所得非龙、非螭、非豹、非罴,乃帝王之辅。果遇吕尚于渭阳,与语,大悦,曰:吾太公望子久矣!故号曰太公望。”公望子久的名字来源于中国另一钓台传统。此名希望黄公望能够成为辅佐帝王之钓者。然后蒙元统治时期的一般汉族读书士子之人的人生规划可能实现不了走到政治权力中心。然而却可以成为严子陵这样离开政治中心,自成一个独立自足的世界,成为自身生命的主宰。这一意向,胡晓明认为也体现在《富春山居图》的渔樵传统中。

《富春山居图》中有8 个人物,分别为士人、渔父、樵子。其实在中国画中,此种分别是不重要的,这都是士人在不同生命阶段的“化身”。《山居图》中的渔樵,与“文本化山水”富春江中的“渔樵”,是二而一,即易于相互指涉、相互联想的关系;“渔樵”,正是他们共同享有的重要文化符号。

因此,在异族统治的新时局及全真教的视野中,黄公望以其杰作重新诠释了富春江意象,将“士与君如何相处”的传统焦虑进一步去问题化,同时也将伦理主体的自觉进一步去主体化,变成“士如何在此世与自己相处、与宇宙相处”的新问题,虽君、士双遣,人我俱化,然大音希声,宝相庄严,完成富春江意象的点睛之笔。

美,永远不可能只体现在皮相上。《富春山居图》之美,绝不仅仅是自然风景之美,绝不仅仅中国山水画的技法之美,其美更在它于江南文化的象征,在中国文化意象的表现。若无对中国传统文化、精神的理解,怕很难与画家共情,很难与画共感。

相关链接:

作者:童毅影

编辑:袁琭璐

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。