▲南极晨曦中的“布达拉宫”

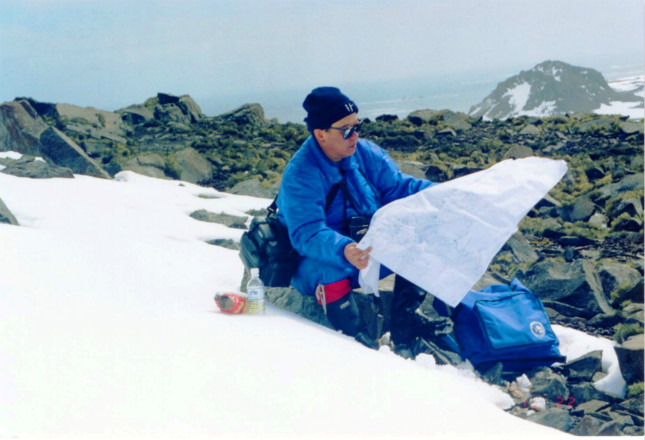

▲①孙立广教授在南极菲尔德斯半岛科考。

②我南极科考队在阿德雷岛雅湖中取样。

③孙立广在研究南海科考中发现的瓷片。| 本报首席记者郑蔚摄

④企鹅乘“冰船”出游。(除署名外,均受访者供图)

“企鹅行走时,直挺挺的,它们的短腿好像没有关节,一点也不灵活,企鹅是不是患上了氟骨病?”

“1965年全球禁用DDT之后,南极冰源湖泊中沉积的DDT含量不仅没有降低,反而上升了,这是为什么?”

“如果说已消失的玛雅文明在海豹毛中留下了它的印记,您相信吗?”

▲企鹅

▲海豹

▲南极磷虾

《风雪二十年:南极寻梦》,这本由中国科学技术大学地球与空间科学学院孙立广教授在日前推出的新书,提出的不少有趣问题几乎涵盖了我们印象中南极的最重要的标志物:企鹅、海豹、磷虾、冰盖和南极气旋。

▲当年的雪龙号

▲孙立广教授首次南极考察

▲孙立广教授在南极

20年前,孙立广教授带领他的博士生谢周清跟随中国第15次南极科考队首闯南极,由此开创了极地生态地质学这一全新的科学领域。20年来,这个研究团队已有50多人次先后去南北极科考。他们的研究对象自南极而北极,由南极而南海,探寻了一个又一个自然之谜。

1984年中国首次南极科考时,591名科考队员中就有本报记者的身影。30多年过去,本报对极地科学家和极地科学的关注一如既往。

“沿着前人的脚印走,永远也走不出自己的脚印”

“南极的科考,没有国内领先,只有国际前沿。”孙立广教授说。

但要一步跨到国际前沿谈何容易。1998年5月的一天,孙立广教授接到北京师范大学赵俊琳教授的电话:“孙老师,你愿意参加南极科学考察吗?”

这意外的惊喜开启了孙立广的南极之旅,也成全了一位地质科学家的极地之梦。

南极大陆的总面积相当于中国和印巴次大陆面积的总和,但限于当时的具体条件,他们能去的地方其实并不大,主要在长城站和中山站周边。可就是这两块“巴掌大”的地方,也已经被几十个国家的上千名科学家研究了很多年。

孙立广长时间陷于“阳台面壁”:去南极研究什么?晚上独自在阳台苦思冥想,夜空中闪闪烁烁的星球提醒他:南极科学,本质上不也是地球科学的一个分支吗?要在“大洋——岩石——土壤——气旋——生物圈”的界面和边缘上寻找科学问题。而生物圈里最先在他脑海中跳出来的是企鹅,企鹅是南极的标志性生物,它们在海洋中捕食,在南极大陆边缘的无冰区生活繁衍,企鹅把磷虾和鱼通过捕食和消化的过程,与它们自身的粪便、羽毛和残骨一起,留在了无冰区的陆地和集水区,与风化土壤和植被的残体等一起保留在沉积物中,从而实现了跨越海陆、甚至跨越大洋的物质大尺度循环。

这让他豁然开朗。人们常说,“头上三尺有神灵”;但对地质科学家来说,“地下三丈有记录”,这是地球科学的魅力和地质科学家的信念。

孙立广和赵俊琳、谢周清商定:就从南极无冰区的集水区沉积物着手,翻开南极生态地质学的“无字天书”。

但在长城站所在的菲尔德斯半岛,集水区并不好找。孙立广和赵俊琳在长城站科考的日子总共只有100天,时间紧迫,因此只要天气情况允许,他俩都爬雪山过冰河,去寻找有企鹅粪沉积的集水区。

赵俊琳比孙立广年轻十多岁,又是第3次来南极科考,经验丰富的他每逢外出总是抢在前“探路”,让孙立广照着他的脚印走才更安全。

踏着赵俊琳的脚印前行,安全快捷多了,但雪地上的脚印让孙立广顿悟:“沿着前人的脚印走,永远也走不出自己的脚印。”

南极无冰区的海岸边通常是企鹅的聚集区,但那里都没有发现理想的沉积层。这让孙立广他们焦虑万分。

就在这次科考的第97天,孙立广和赵俊琳在阿德雷岛的一个凹谷中发现了4个小湖。发现的直觉让他们情不自禁飞奔而去。果然,这不是寻常的积雪融化的小湖,水中还漂浮着浅粉红色的絮状团块状物质,企鹅粪就是这颜色!

挖!有难闻的臭味;再挖!泥沙的颗粒有粗细之分,且层次分明;一直挖到40多厘米深的地方,还没有见底,一直挖到冻土层。

“有气味说明有腐烂的有机质,不论是企鹅的还是植物的有机质,都是解读南极生态和气候变化的重要材料。”孙立广为记者解读:“有深度,有层次,就有南极的生态史!”

▲南极长城湾

第二天,孙立广带领南极长城站的大队人马重返阿德雷岛,在他命名的“雅湖”中,用貌不惊人的两根PVC管子和一把大铁锤,正式采集了2根湖泥柱子样品。其中,一根长的样品有67.5厘米,从最表层到岩石层,尽可能从中获取最为久远的环境和生态变化的历史信息。

谁也没有想到,这67.5厘米的雅湖沉积柱里,蕴藏着南极地区迄今3000年的雨雪风霜、生物繁衍的历程。

让3000年来的沉积柱,道出企鹅的秘密

孙立广1968年毕业于南京大学地质系,是学地质的科班出身。其祖籍安徽庐江。

他大学毕业正逢“十年动乱”,分到了煤炭部在福建龙岩的121地质队,主业找煤。直到“文革”结束后拨乱反正,高校奇缺人才,他才调进了位于合肥的中国科技大学,任地球与空间科学系地化专业教师,开授普通地质学。

回首往事,孙立广说:“家庭困难从未使我产生自悲,因为我的学习成绩优秀。但是因家庭出身地主的问题在内心留下很深的阴影。虽然连我父亲都没有一块属于自己的土地,但任何辩解只能被看成是‘划不清界线’。我内心渴望公平正义,努力认真读书,也许这是我刚强性格的源头,也是我始终特别拥护改革开放的原因。”

“孙老师上课,特别有激情,全校有名,所以他的课学生没有睡觉的。我是主动找他申请做他研究生的,没想到还有机会跟他去了南极,从此一发而不可收。”如今,已是极地环境研究室主任的谢周清教授说。

回首当年从南极回来,取得了沉积柱却没有科研经费的往事,孙立广颇有感触地说:“实际上,那些预期研究结果不确定并有可能失败的研究项目,才有可能是原始创新的项目,而这样的可能失败的研究项目,往往难以通过。原因可能是基金主管部门和参与评审的专家都很难接受这样的风险。”

▲中国科技大学的研究人员在南极进行科考

所幸的是,刚刚就任中国科技大学校长的朱清时等三位校领导,破例批准给这个项目10万元研究经费。

当时,他们没有自己的实验室和测试仪器,就委托外校的一个分析实验室,测试雅湖中采集的宝贵样品,并千叮咛万嘱咐地拜托他们千万不要污染了样品。谁料想,一个月后,分析测试的结果出来了,企鹅粪土层中的农药残留差不多达到了当时农贸市场上蔬菜的农残水平。这是完全不可能的。所幸的是,孙立广送样时,在沉积柱的底部,也就是距今3000年的沉积物中取了一个作为比对的标样,3000年前没有农药DDT和“六六六”啊,只有它的数值为“零”,其它数据才有可能是可靠的。遗憾的是,这个样品的农残数据也是高值的。这让孙立广团队痛心至极:千辛万苦得来的沉积柱样品,几乎一半毁于数据造假!

惨痛的教训提醒他们:今后外送检测的样品一要备份,二必须打乱层序编写样号,三是有条件的话,让自己的博士生参与到对方实验室的检测过程中去,同时可以培养学生的动手能力。

在中科院南京地理所等科研单位的支持下,沉积柱的元素分析结果出来了,可以确定企鹅通过取食、消化磷虾和鱼类,以及在南极陆地排泄的生物地球化学过程,将海洋元素锶、氟等转移到淡水湖泊沉积物中来,通过海鸟这一介质实现了海洋和陆地之间大跨度的物质转移,使得该沉积物兼具海洋沉积、湖泊沉积和生物沉积这三重属性。而磷、锶、氟、硫、硒、钡、钙、铜、锌这9种元素是企鹅粪的生物标型元素,它们浓度的高低变化标志着企鹅粪在沉积层中的含量高低变化,而碳同位素的分析结果与其一致,由此恢复了阿德雷岛过去3000年中企鹅数量的变化:在人类未曾干预的情况下,企鹅种群发生过4次显著波动,距今1800-2300年即新冰期温度最低期间企鹅数量锐减;在距今1400-1800年间,气候相对温凉期间,企鹅数量最多,可见南极的气温过高或过低,均不适宜企鹅繁衍。

2000年10月14日,孙立广小组的论文《记录:过去3000年企鹅数量变化》发表在世界顶级期刊《自然》上。审稿人的评论是:“这是一种研究南极湖泊集水区历史时期企鹅数量的新颖的生物地球化学方法。在不久的将来,它很可能形成某种活跃的研究领域。”

科研中遭遇的“异常”,是科学新发现的门窗

在孙立广指导下博士毕业,又去渥太华大学博士后回来的程文瀚,参加过南极冰穹A的昆仑站科考。他告诉记者:“孙老师有句名言,‘你不要怕提出可笑的问题,可笑的是你提不出问题。’最让孙老师兴奋的测试结果不是证明他预见的正确,而是数据异常。因为‘异常’,对他就意味着可能是科学新发现的门窗。”

在西南极纳尔逊岛的冰缘湖泊中,孙立广采集了3个柱状沉积物,回到中国科技大学进行分析测试后发现,南极的湖水也不是冰清玉洁的,更让他吃惊的是,“1965年全球禁用DDT之后,南极冰缘湖泊中沉积的DDT含量不仅没有降低,反而上升了,这是为什么?”

“遇到这样的难题,我就开始在阳台‘面壁星空’:冰盖上每一层冰雪都记录了它携带的DDT含量。当东南极夏季温度升高,不仅冰层当年的积雪融化,之前带有DDT成分的冰雪也融化了,于是,冰盖中原来‘储蓄’的DDT就淌入了冰缘湖泊,造成冰缘湖泊中沉积的DDT含量不降反升。但如果持续升温,DDT含量终将消耗殆尽。”

孙立广和他的团队在粪土层沉积柱的研究中还发现,海豹毛中的钾、钠、磷等元素在过去的2000年中含量相对稳定,而海豹毛中汞的含量则剧烈波动,在公元18-300年、750-1000年等5个不同的时间段出现了波峰,这一“异常”又是为什么?

他们研究后发现:公元700年前后,如今已失落的玛雅古文明逐渐鼎盛,在智利一带冶炼尤为活跃,它令汞排放迅速增高,海豹毛的汞含量显示,在距今750-1000年间出现了第二个峰值,并在800年达到了1500纳克/克。人类活动就这样改变了海豹毛的物质构成,在如此细小的微观尺度上留下了玛雅文明的蛛丝马迹。

美洲掀起“淘金热”时期(1580-1900年),由于大量开采金银矿山和从事金银冶炼,提取和消耗的汞的总含量高达25.74万吨,与之毗邻的南极半岛海域海豹毛中的汞含量在1700-1800年间同步高峰;而19世纪初的南美独立战争使整个南美的金银矿山停止开采,金银冶炼活动停止,汞的生产、消费几乎中断,而海豹毛中的汞含量也降到了过去2000年来的最低水平。国际生态学权威刊物《生态环境前沿》认为,这一研究对研究文明的发展与环境代价有重要的科学意义。

▲孙立广和企鹅在一起

▲企鹅

“企鹅究竟有没有氟骨病?”记者问孙立广教授。

“提出这个问题,是因为我们在研究企鹅骨架时发现:企鹅骨胳样品中的氟含量介于6400-9000微克/克之间,而人体中骨氟的正常浓度是500-1000微克/克,如果大于3500微克/克,就会患上氟骨病。企鹅走路的样子很笨拙,是不是因为它患上了氟骨病?”

值得庆幸的是,谢周清在中山站科考时,也获得了一具企鹅骨架。生物学家对骨胳做X光检查后发现:企鹅骨骼的纹理都很清晰,骨密度正常,没患氟骨病。

这太“异常”了!“异常”再次激动了孙立广,他们深究下去,发现过量的无机氟才是氟骨病的罪魁祸首,而有机氟不参与骨胳中羟基钙磷灰石的结晶过程,所以对企鹅来说,其骨胳中约占氟总量三分之二的有机氟是无害的!后来科学家们对企鹅步态研究的结果是:这个看来如此笨拙的萌萌行走,却是企鹅在冰天雪地中最节省能量的步伐!

2004年7月,孙立广、谢周请等又参加了北极黄河站的科考。该研究室又取得一系列研究成果,发现了距今9400年的冷事件和钝贝生态灾难事件。谢周请的《持久性有机污染物(POPs)在北极海冰-气界面的循环及其环境效应》被《自然通讯》列为过去20多年来北极持久性有机污染物的16篇重要论文之一。

对于极地环境研究室20年来在南北极取得的成就,孙立广说:“科学发现本质上都是洞穿复杂的简单,经历千锤百炼的简单才是美的,才是科学。但是美是经历了复杂的过程的,犹如从深邃的火山口下穿越而上天空的岩浆,人们只看到了那瞬息即逝的灿烂,但是他们没有看到在岩层深处那黑暗迷茫的过程。而这个过程的源是动能和热能,科学发现的源是人们常说的‘思想’,但是没有想法就出不了高水平的科学成果。”

相关新闻链接:

[专家对话]“创新从来都是九死一生的”

文汇报:您在极地科考时,在与不同国家的科学同行交流中,有没有发现值得我们借鉴的科考经验?

孙立广:在南极长城站科考时,我几乎每天都会看见一位来自德国耶拿大学的鸟类科学家汉斯来到长城站海边的淡水池塘旁,点数贼鸥的数量。后来才知道,这是他的一个观测点,更让我震惊的是,汉斯已经把这个我们看来枯燥的工作做了40多年。这项研究是非常有意义的,它将表达气候变化和站区的人类活动对贼鸥数量和迁徙的影响。但我们似乎还缺少这样有耐心的长期监测工作,原因似乎很简单:谁能保证进行这项研究的青年学者的职业升迁呢?哪个博导能保证自己的博士生做这么长期的研究还能如期毕业呢?但一些重要的科研项目,是需要时间积累的,我们似乎还缺少这类长远的具体研究规划,现在国家有关部门开始进行的业务化长期监测也许能解决这些问题,但靠大家轮流做,与一位或一个团队的科学家专心致志来做,结果肯定是不同的。

文汇报:您提出了科研评价体系改革的问题。您认为,我国在科技创新方面还亟需补上什么短板?

孙立广:从科学技术发展史的角度来看,科学与技术的进步不是袋鼠式的“双脚跳”,总是先迈出技术的一小步,随之再跟进科学的一大步。光学显微镜发现了微生物的新世界,微生物学诞生了;射电天文望远镜把原本肉眼看不见的宇宙深处纳入了人类的感觉视野,射电天文学横空出世。但我们在向那些发现自然奥秘的科学大师顶礼膜拜的同时,那些制造出光学显微镜和射电望远镜的杰出工程师却被我们忘记了。科学巨匠们的科学假说和学说思想,常常是掠过思维空间的一道科学曙光,并最终要由科学实验来加以证实,而科学实验需要等待技术的进步。从爱因斯坦相对论到引力波的证实都是如此。

过去和未来的科技进步都是如此:技术总是走在科学的前面,科学在遇到瓶颈的时候,常常求助于技术的进步来突破。一个不重视仪器设备发明创造的国家,不可能走在科学与科学发现的最前沿。不幸的是,在一个以论文数量论短长的评价体系下,仪器设备的研发工程师和实验技术人员的作用被大大低估了。幸运的是我们赶上了一个全球技术进步和有的部门似乎“不差钱”的年代,前几年似乎可以靠‘买’来解决问题。但从长远看,靠买是‘买’不来科学创新的,还是要建立新的创新评价激励机制,鼓励我们的工程师研发高精尖科学仪器。

文汇报:作为极地生态地质学的开创者,您的科研道路也并非一帆风顺。您如何看待“质疑——创新”的关系?

孙立广:被质疑,尤其是被同行和权威质疑,是你存在的证明,因为平庸是不会遭遇质疑的;潜在的创新无疑是会被质疑的,但它可能成为新的知识;传统的经典也可能会被质疑,这也许意味着新的经典将会诞生;而不科学和反科学的东西会经不起质疑,因为错误的难免会被颠覆。因此,质疑是创新的动力,害怕和压制质疑的,一定是不自信的、经不起检验的江湖骗局,或者是压根不需要检验的“宇宙真理大法”。凡是科学的东西都需要实践或试验来检验,都是在质疑中形成和发展的。无论你是在接受质疑,或者有理有据地质疑经典和权威,都表示你在认真地思考,你可能正走在正确的学习和创新的大道上。

我觉得,在学术上,包容是面对质疑的正确态度。无论是善意的或者恶意的质疑,公开的还是幕后的质疑,都是科学创新的动力。经不起质疑的风雨,创新的萌芽怎么能长成参天大树呢?

文汇报:20年来,您带领的团队从南极到北极,又到南海,先后带了100多个硕士、博士生、对南北极进行了越来越深入的科考,您靠什么来凝聚这个团队?

孙立广:我们这个团队吸引的都是有科学理想的年轻人,我为他们骄傲。我也和他们说过,如果仅仅把目标定位在博士学位上,锁定在副教授、教授上是没有多少出息的。丁仲礼院士说过一件事,他在某位学者表示要在未来3年里发表多少篇论文后提问:“你要发表那么多论文干什么?关键是你要做什么?”我也希望我的学生要想清楚:“创新从来都是九死一生的,你到底要的是什么?做有意义的事情,这才是我们的目标!”

作者:郑蔚

图片:除署名外,均受访者供图

编辑:范菁

责任编辑:叶志明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。