《理解中国:对话德国前总理施密特》是德国前总理赫尔穆特·施密特与德国的中国问题专家弗朗克·西伦的对话录(梅兆荣、曹其宁、刘昌业译,海南出版社出版)。施密特是唯一一位与毛泽东见过面的德国总理。1990年5月,他作为西方国家制裁中国后的第一个欧洲政治家访问了中国,并同邓小平进行了私下谈话。本书中,施密特讲述他多次访问中国的经历,生动地描绘了中国是怎样改变世界的。

>>1975年第一次访华。邓小平说出了一句对德国政界最重要的话:“我们支持德国重新统一。”

西伦:您1975年访华时,毛泽东已是过去的代表,而邓小平则代表着未来。这位新人在您面前表现如何?

施密特:很明显,毛泽东鉴于他的健康状况,已经不可能继续长期掌权。周恩来同样已经病得很重。至于邓小平将来会起什么作用,当时还不大明朗。不管怎样,他当时以副总理身份到机场迎接我。我们检阅了仪仗队。

西伦:您一定想从外貌上对邓小平打量一番吧?

施密特:是的。邓小平个头很小,身穿蓝色毛式制服,有一张普普通通的面孔,几乎算得上一个瘦弱的人,头一眼看去,并没有什么特别的地方。首次谈话十分礼貌,非常有外交风度和克制,所以对他的第一印象很难立即改变。不过我还是马上注意到,他身上有一种顽强的东西。或许这也是因为我已经知道,他曾经两次被打倒过。他开始引起我的兴趣。

在同毛会谈之前,我们已经详尽地交换过意见。邓小平让我先谈,问得很多,却谨慎地避免自己表态。后来我才明白,他是想等着看毛泽东对我是个什么态度。

西伦:他让您感兴趣之处是?

施密特:或许是他不达目的不止的意志力和他的说服力。不过,见过毛之后与邓小平进行的第一次长谈,对我来说更多是令人失望的。我和毛泽东谈的时候,邓小平是在场的,他只是听,没有一丝一毫的表情流露出他对毛的看法是怎么想的。

后来我们两人单独会谈时,邓重复了毛此前讲过的全部内容。他这样做的时候,绝对是谨慎小心,几乎是生硬灌输。尽管如此,他仍然讲得坚定而有力,不像是仅仅在鹦鹉学舌。谈话的时候,他一支接一支地抽烟。您可以想象,这让我觉得很亲切。

西伦:邓小平在宴会上是不是放松下来了?

施密特:算是轻松了一些吧。第五道菜是糖醋松鼠鳜鱼,我尝试夹菜的时候,邓一再关注我手拿筷子的姿势,乐此不疲。幸而我们在飞机上稍稍练习过。致过祝酒词之后,邓心情很好,手拿酒杯离座与每个人碰杯,嘴里还喊着“干杯”,意思是一口干掉杯中之物。万幸当时我们还不明白“干杯”的意思,因为作为欧洲人,我们还需要习惯那粟米白酒的气味。

但是,谈话的时候邓却无法像您讲的那样“放松”。这不关情绪的事,而是个理性的问题。请问,邓能给我讲些什么呢?在那个时候,他没有任何有意义的信息可以传递。他要就实质性的改革做点暗示,在那时是不可想象的。当时,他甚至不能对如何解决某些经济问题表现出兴趣。否则就等于泄露他暗中策划的天机。今天我可以相当有把握地说,他当时已经有个计划,只是在等待有利的实施时机。我当时就已经听说过他早就提出过的口号“不管黑猫、白猫,抓住老鼠就是好猫”。现在任何一个记者都晓得这句话,当时却几乎没人知道。不过,暂时我们还是要像在毛那里一样,谈论苏联的威胁潜力。而中方发出的信息是清晰的:西方低估了苏联领导人的危险性。邓小平说:“勃列日涅夫的外交政策比赫鲁晓夫的更加危险。”

邓和毛一样不相信威慑平衡的作用。会谈结束的时候,邓说出了一句对德国政界最重要的话:“我们支持德国重新统一。”这大大出乎我的意料,于是向他表示衷心感谢。

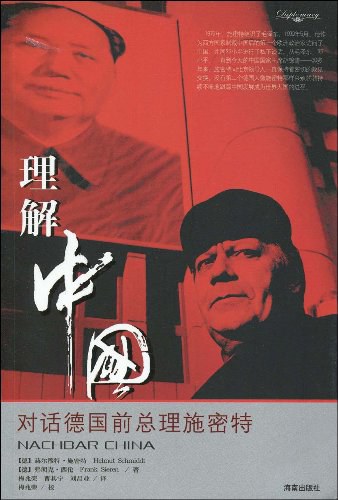

▲施密特与邓小平

>>1984年第二次访华。“这次邓小平让人看到了他的真实面目。”

西伦:1984年9月末,您应邀去中国参加中华人民共和国建国35周年庆典。仅仅14天之后,您的继任人、联邦总理赫尔穆特·科尔带着一个经济代表团访华。您当时还参加了检阅,您第一次在中国观看他们的检阅。中国的检阅与苏联的有什么不同?

施密特:我从未经历过苏联的检阅。他们从来没有邀请过我,即便请了,我也会婉拒。此外,中国和苏联的检阅,追求的效果是不一样的。一个是对外的,一个是对内的:俄国人想向全世界显示他们有多么强大,中国人是希望增强本国人民的民族自豪感。

他们的检阅也是这样安排的。邓小平简短致辞,大约七八分钟,其中提到“黄帝”。邓大声疾呼提醒老百姓,大家都是“炎黄”子孙,可以为中国迄今取得的成就感到自豪。坦克和导弹只占检阅的一小部分,绝大部分是老百姓载歌载舞的队伍。人们身着五彩缤纷的服装,有些是民族服装,手拿气球,舞动龙灯,挥舞旗帜。真正的阅兵时间很短,接踵而至的是极为绚丽多彩的各民族队伍——从维吾尔人到西藏人——望不到尽头。

西伦:就像科隆的狂欢节。

施密特:是的,不过要有纪律得多,也不像狂欢节那样大撒糖果。这次庆典传达的信息人人明白:中国人民是自己在检阅自己。邓小平既不是国家主席,也不是党的总书记,但担任着党的军委主席和国家军委主席。他就是军队的最高统帅。然而他的致辞却是一篇文职人员的讲话。邓小平依靠军队掌权,却又能如此地让军人和军事的角色后列,或许这正是他手握大权的最重要的标志。

西伦:邓能做到这一点,是因为在这期间他已经成功地把改革推向前进。1975年您第一次访华的时候,天安门广场还有列宁、斯大林两位俄国人和马克思、恩格斯两位德国人的画像。到了建国35周年,就只悬挂毛泽东的画像了。邓小平身穿毛式制服,并在毛的画像下讲话。

施密特:根据我的印象,他更多遵循的是周恩来的路子。邓小平身穿毛式制服是出于谦逊,他要和当时绝大多数中国人穿同样的衣服。

西伦:邓小平是共产主义者吗?

施密特:他极有可能是坚信共产主义理想的,因为他想以此实现社会公正。但是,他肯定不是个阶级斗争的斗士。而阶级斗争是马克思主义的核心理念之一。他或许是个理想主义的共产主义者,其实“理想主义”这个词并不适用于邓小平。因为他首先是个天才的实践家,一个能力超强的人,能够可靠而敏锐地感觉到什么事是做得到的,并且具有绝对的意志力把它办到。对我而言,他是个实干家,所以我很少读他的选集、文章和讲演。他不是一个专事理论的人。

可能做到的事,立即干起来。那些办不到的挑战,让别人去对付吧——这就是他的路线。在毛泽东时代,邓小平这种品格大概会显得更为突出。毛是干那些办不到的事情的专家。这就要求从根本上来个新开端,而邓小平讲的“实事求是”正是这种新开端的标志。让所有中国人尽可能地富起来,邓小平充其量在这件事上算得上是个理想主义者。如果人们想总结的话,也可以这么说,他不是马克思主义的理想主义者,而是一位务实的社会主义者。

西伦:那么,您1984年见到的是不是一个完全改变了的邓小平?

施密特:我不这样认为。他正是我原先揣测的那个样子。不过,这次邓小平让人看到了他的真实面目。因此,1984年的谈话一开始,当他对我说了下面这些话的时候,我不感到意外:“我被打倒过三次,最近一次就是在您访问后不久。”带着一丝笑意,他补充说:“我相信这是最后一次了。”这时,随处都能感受到这些年来他赢得的权威。在我到人民大会堂会见他之前一个月,邓小平年满80岁。

然而与1975年我访华时相比,他1984年给我的印象反而精神得多。身体上,他给人以极佳的印象;精神上,他注意力集中,掌握着世界形势的最新情况。他立即表明立场:“许多国家的外交努力,应当更多地以摆脱对超级大国的依赖为目标。虽然西欧参加北约无可指责,但是像戴高乐那样的独立战略却值得欢迎。欧洲国家同美国应当有一种建立在平等基础上的关系。”我确认地说,自从我们第一次见面以来,邓在这个问题上的观点没有改变,并且补充说,由于经济问题,欧洲联合没有取得多大进展。

西伦:您和他谈了经济特区吗?这在当时可是共产主义的全新事物,东西方都投以极其怀疑的目光。

施密特:谈了。建立经济特区是个聪明的主意。邓小平选择改革比较容易结出硕果的地方作为重点。他在沿海建立经济特区,从一定程度上说,世界经济就在海岸的咫尺之间。另外,生活在那里的人们当中,经商的传统还没有完全湮没。那里还有一些孙辈知道祖父或者叔父干过些什么。如果现在需要小心翼翼地向世界迈出头几步,他们还有个在台湾、香港或新加坡的平辈亲戚可以指望。一步一步地走,这是邓小平的特点。他不是七步并作一步,而毛泽东则是一个七步并作一步走的人。

西伦:邓小平的经济专业知识是从哪里来的?在经济方面,他是不是一个充分合格的谈话伙伴?

施密特:他是。他在法国生活过六年,而且在雷诺的一个汽车厂干过活。那时候,他基本上懂得了市场经济是如何运作的。当然,他感受到了法国的发展水平比中国高得多。这肯定深深地影响了他,使他与毛泽东有了明显的差别。毛是在成为国家领导人之后,才前呼后拥地出国的,而且只去过莫斯科。不过从谈话中已经可以看得出来,邓操心的只是大框架,而不是实施细节,不是现代经济的精密机制。

西伦:邓小平和党内其他一些领导的区别何在?

施密特:邓小平与别人的最大区别在于,党内一些人想同时进行经济改革和政治改革,而邓小平洞察一切的本能告诉他,这样做国家会陷入混乱。90年代初,当戈尔巴乔夫试图在分崩离析的苏联这样做的时候,邓的估计得到了证实。邓小平宁愿坚持一党领导。

西伦:涉及中国金融和经济政策等细节问题,邓小平更多是回避作答。中国其他领导人的专业知识一定使您更加感到惊奇。

施密特:在第二天的宴会上,我也向邓小平这样说过。邓说,其他一些领导人曾长期在省里工作,是在“实干”中培养出来的。而他,邓小平,没有在下面待过多长时间。

西伦:这个回答让您信服吗?一个不曾在世界上走一走的中国共产党人,本来是会对经济一窍不通的。

施密特:总会有这样的人,就是有天分。艺术界、文学界、音乐界有,政界也有。为了懂得市场经济如何运作,他们并不需要非得研修过经历过不可,邓小平就是这样的人。

西伦:邓小平三次被剥夺权力,却又总能重新回到权力之巅。一个人如果不迷恋权力,怎么能到达这样一个高位呢?

施密特:邓小平没有给我留下强烈迷恋权力的印象。无论如何,他不是一个想当“皇帝”的人。

干练,笃信某一种事业,并坚忍不拔,这就足够了。无论是维利·勃兰特,还是我本人,都并不迷恋权力。当勃兰特应当出任联邦总理的时候,他是被大家硬推上台的。我也从来没有梦想成为联邦总理。就是在事情已经确定以后,也不是像“太阳王”那样为了置身于权力中心,而是为了掌握操纵杆,以便推动一些事情。

在毛泽东时代经历几上几下之后,这大概也是邓小平的追求。无论如何,他在谈话中给我留下的就是这个印象。权力的光环引不起他的兴趣,他不想统治别人,只是为了中国人过上富裕生活。这是推动他的动力,也是他的魅力之所在。

编辑:金久超

责任编辑:朱自奋