▲电视剧《风筝》剧照

汪维恒(1896—1971),原名汪益增,又名汪微痕。1924年加入中国共产党,1925年跨党加入中国国民党,受命潜伏国民党军需界高层20余年,历任西北军需局局长、南京联勤总部副司令兼经理署副署长、台湾联勤总部副司令兼台湾供应局局长、上海市财政局局长,为共产党提供了大量情报和军需物资。

新中国成立后他历任上海市直接税务局副局长、局长,上海市地政局副局长、局长,上海市房地产管理局局长等职,曾当选第一至五届市人大代表和上海市人委会委员。

▲汪维恒

1971年1月30日,农历正月初四下午三时,我的父亲汪维恒在上海市黄浦区中心医院二楼单一病房阖上了眼睛。

在此之前他已好几天不能说话了,然而“我要求”三个字他一直喃喃于唇间,坚持到油尽灯枯。坚强的母亲站在他床边自语:“这样静静地走了也好……”凝重的脸上没有眼泪。

母亲董纫兰一辈子追随父亲出生入死搞革命,早已把生死置之度外,而这一次真的是生死离别。站在一旁的我早已泪湿衣襟。父亲临终前不停念叨的是恢复他的党籍……

受命潜入国民党军需界

父亲原名汪益增,1896年生于浙江省诸暨县牌头镇汪家村一个破落地主家庭。1917年在诸暨县渔山小学担任小学教师。1918年,求学于上海法文翻译学校。1919年,他投笔从戎,赴北京军需军官学校学习。1921年他作为军需军官学校第四届毕业生,被派往在浙江慈溪县的浙军,先后任营、团军需官。

在宁波,父亲认识了共产党人张秋人,两人谈得颇为投机,从此书信来往,父亲从张那里真正开始接触革命思想。1924年,父亲与杨眉山、周天僇、许汉城四人经张秋人介绍,在上海正式加入了中国共产党,他们是宁波地区最早的四位党员。1925年,国共第一次合作,组织决定派父亲跨党加入中国国民党。

1927年1月,中共浙江省委提请国民党浙江省党部委任他为浙江台州区党务特派员,到台州、黄岩、临海、温岭各县整顿国民党党务,改组国民党县党部。这些工作,当时都是半公开的。同时,他带着更秘密的任务,发展共产党组织。

1927年“四一二”反革命政变之后,国民党浙江省党部中的共产党员和左派分子大都牺牲或逃亡,中共宁波地委调任父亲为宁波地委团委书记,后调往故乡诸暨县任中共县委组织部长,以县城区小学教师作为职业掩护。小学校实际上是地下县委机关。

1928年5月,诸暨县委积极准备发动暴动。不料,该校党员教师边世民练习使用手枪时不慎误杀了其妻,从而暴露了准备暴动的计划。诸暨县委立即决定:各负责人员迅速撤离、走避。父亲遵照县委书记金城(后任中共中央统战部副部长)的指示,去南京利用原军需军官学校的关系,打入国民党军需界,潜伏下来,等待组织来人联系。谁知道这一等就是十几年,父亲为了坚持自己革命到底的决心,改名“维恒”。

那时,白区一片恐怖,地下组织全遭破坏,人员不是被捕被杀,就是走避,始终没有党组织来找过他,最后连县委书记金城自己也逃了出去。由于大革命时期没有党证,一旦与组织失去联系就无法证明党员身份。父亲的党籍问题后来成了他一辈子的心病。

与组织重新接上了关系

1928年9月,父亲到了南京,找到了过去在第四军需军官学校任经理处长、时任国民党中央军校经理处长的陈良。陈良一向欣赏我父亲的正直,当即安排他在国民党军需署经理法规研究所学习,三个月结业后先后被派往中央军校总部、中央军校洛阳分校任少校军需科长,随国民党87师参加了淞沪抗日战役。

由于父亲为人清廉,工作出色,声望逐步上升。当时属抗日派的胡宗南要陈良推荐一位清廉有为的军需军官,陈良就推荐了他。胡对他也极为欣赏,让他随同转战河南、西安,建立后勤基地。

潜伏在国民党军需界,寻找等待党组织的同时,父亲利用职务之便,在南京、洛阳、商丘等地救助、转移走避的地下党员,包括金城、金坚、金剑鸣、金丁永、寿松涛、骆子钏、潘念之、张以明、许汉城、邱培书、陈老太、何竞华、钟子逸、祝子韩、陈葵南、何咀英、马乃松、华林、周天僇等人。

直至1938年8月,经李克农同志首肯,中共南京谍报机关的史永(原名沙文威,后任全国政协副秘书长)找到父亲,问他是否愿意为党做事。父亲当即爽快地答应了。自此父亲与党组织重新接上了关系。

但误会也由此产生:父亲以为他等了这么多年,党终于来找他了;而史永并不知道父亲受命潜伏的历史。这个历史误会一直到新中国成立后史永在北京向金城了解情况时才解开。

1942年,在国民党西北军需局局长任上的父亲和我小叔汪益堃,又重新填写了入党申请书,由八路军红岩办事处主任钱之光送交党组织。可谁曾想到,后因形势危急,红岩办事处匆忙撤退,钱之光不得已而将申请书销毁。

1943年,蒋介石违反国共合作协议,秘密策划剿共。7月间,他密令胡宗南部准备袭击八路军控制的陕甘宁边区南部的突出地带。父亲得到消息,见情况危急,便与小叔借故赶到重庆,与钱之光联系。钱之光当即派车将他们秘密接到红岩嘴,去见周恩来、伍云甫,及时汇报西北各省国民党军队的兵力、装备、布防和调动以及胡宗南部进行封锁的情况,之后仍从原路返回。后来蒋介石发现八路军已经察觉他的企图,便没有贸然行动,计划未能实施,延缓了国共合作的破裂。

1946年父亲任南京联勤总部副司令兼经理署副署长时,史永特意从上海调往南京配合他工作。这期间,史永经常来我家。每次他来,父亲便将我们子女打发到隔壁房内玩耍。这段时间父亲将他所掌握的几乎所有的重要战役、国民党军队调动、武器弹药、军队运输补给等情报,通过史永源源不断传至党中央。

尤其是大别山战役,蒋介石得知刘伯承大军已渡过黄河,紧急召集最高级军事会议,经过激烈争议最后决定,由非蒋嫡系的白崇禧任总指挥,率20万大军向刘邓大军发动总攻击。负责后勤的父亲也参加了这次会议,会后他将蒋军部队数量、装备以及进攻路线、出动日期等全部计划速报史永转至党中央。

▲太平轮旧照

陈诚将父亲调往台湾

1948年6月,陈诚将我父亲调往台湾出任台湾第十补给区少将副司令兼供应局局长,为国民党军队退守台湾作后勤供应的准备。

陈诚没有想到,在国民党军需界供职已20年的少将汪维恒竟是中共老党员。

父亲的潜伏生涯一晃已过去20年。如今曙光在前,突然接到了赴台任命,父亲陷入了深思。他知道,一旦去了台湾,全家很可能就回不来了,他将继续潜伏下去;而此时国军败退台湾已是大势所趋,国军退守台湾后的军事部署、武器配备、后勤基地等军事动向对解放军尤为重要。因此,他毅然决然携我们全家赴台上任,不计个人得失,为解放事业做出必要的牺牲。

在飞往台北之前,他与史永进行了联系,报告了他的决定。史永向中共情报机关汇报后通知他:同意父亲赴台,但一旦接到新的命令,应立即撤离台湾。同时为了配合他的行动,中共情报机关派遣地下党员许汉城同往台北,以印刷厂厂长名义往返台湾与大陆之间递送情报。许汉城是位外表极其普通的中年人,与父亲同时在上海加入中国共产党又是浙江诸暨同乡,他们的往来不会引起人们的注意。

父亲先抵台湾,我们随后乘“太平”轮赴台北。台湾那时没有高楼大厦,多为日式平房,台湾多地震,平房相对安全。我们先期住在一栋日式花园平房。打蜡地板,活动拉门,榻榻米卧室,小花园草木青葱,有棵芭蕉树,一派南国风光。我头次住这样豪华的房子,很激动。

可好景不长,后来在对面新造了一栋分立式日式平房,我们搬出了老房子住进了新房子,父母住一套,子女住一套。相比原先的房子(让给了一个国民党上将的遗孀)质量和结构差了很多。我们不明白,老房子宽敞有余、豪华舒适,为何要另造。实际上这是父亲特意安排的。我们的新居环境幽静,一条隐没在树荫中的小路连接着通向市区的大路,这正是他所看中的。

他从事地下工作数十年,子女无人知晓他是中共地下党员,为避免子女的无心之过可能招来的灭顶之灾,他把自己的居所同我们的分了开来。

父亲到台湾后,不时将台湾的军事情报——部队换防、武器配备、美军顾问团活动情况,通过许汉城送回大陆;另一方面他也在等待密令,等待时机,准备随时返回大陆。经过20多年的潜伏生活,他一直期盼新中国的成立,尤其盼望能亲自迎接解放,这种心情常人是难以体味到的。

1948年底至1949年初短短几个月间,国民党军队“兵败如山倒”,解放军渡长江,克南京,挺进杭州,势如破竹,对上海形成了包围圈。父亲预感到最后的暴风雨即将来临,他和家庭将面临着考验。每天半夜他都与母亲紧张地收听新华社广播,了解形势新动向,准备一旦接到密令立即撤离台湾。我偶然一次因病睡在他们的卧室里,半夜听见收音机声醒来,抬头见他们在听新华社广播。当时年幼并不知道新华社是什么电台,随后又睡着了。

▲1948年,汪维恒(前排右二)与家人在台湾的合影

最后一班返沪的船

1949年春,父亲突然接到史永的一封信,信里有一首盼故友回归的诗,意思是:迅速撤离台湾,返沪迎解放。父亲又激动又发愁,激动的是终于等到了盼望已久的通知;愁的是无以为借口返回大陆。

幸而天无绝人之路,台湾省供应局因局势变化宣告解散,父亲的上司陈诚也在医院养病。他乘机打电话向陈诚告别,称母患病要回大陆探望。陈听后劝他不要“冒险”,遂又派夫人前来极力劝阻,坦言大陆局势危急,切勿冒险行事。为了避免引起怀疑,父亲将全家留在了台北,于1949年4月毅然只身飞回大陆。实际上全家离台的准备工作早就悄然就绪,一旦接通知将立即撤离,只是我们子女蒙在鼓里。

记得1949年5月初的一天,中午放学后我正在用餐,突然有人将我一抱,塞入一辆早已等候的轿车,家母、家兄、家姐和小弟均已然在内。车风驰电掣般开往基隆港。抵达码头时天气阴沉,风急浪高,海水激起浪花恰似山雨欲来风满楼。我们迅速登上了最后一班返沪的船,船舷边除了船员已空无一人,没有多久船启动了。

此时忽见一辆轿车飞驰而至,下来两位夫人——陈诚夫人和我们的邻居,她们朝船上极力招手,呼唤:“不要走,危险!” 但船渐离渐远。 偌大的一艘轮船上除了我们几乎见不到其他乘客。一路海浪汹涌,犹如我们激动的内心。回家了,父亲怎样?大陆怎样? 一夜过后风平浪静。第二天清晨地平线上一轮红日冉冉升起,映出远处海面上有艘沉船,驶近后才发现,是我们去台湾时所乘的“太平”轮。就这样,我们在千钧一发之间,有惊无险地回到了上海。

回到上海的当天,我们在郊区蒋经国的花园洋房住了一晚,见到了父亲。第二天搬进了霞飞路(今淮海中路)833弄7号的一栋房内。由于形势紧张,为了安全,父亲规定进门敲暗号:先两下再一下,以防不测。我见他整天忙进忙出不知忙些什么,人瘦了不少却很兴奋。上海除了郊区有激烈的交火外,市区并没有发生巷战。

5月27号上海全部解放。第二天,霞飞路上满街都是解放军,一排一排,或蹲或躺在地上休息,秩序井然。不久有人敲门,我忘记了暗号的约定,开了门吃惊地看见两名解放军站在门口。他们一前一后,灰绿色军服虽旧却干净,八角帽上有颗“八一”字样的五角星,说是要见家父。我当时有点紧张,不知发生了什么事。前面的军官佩着盒子枪,但他满脸的笑容又让我放下了些心。原来他就是大革命时期曾走避在我们家的地下党员之一、后来的上海市公安局刑侦处处长马乃松。

▲1949年5月27日上海解放

向顾准移交国民党财政局

父亲先期回到上海,陈诚挽留未果便宣布他为驻沪淞沪区补给区副司令。此时他的老上级陈良已任上海市代市长。陈良见到父亲很高兴,致电陈诚要留父亲在身边,并推荐他在原职以外再任上海市财政局局长兼银行董事长。

此时父亲已无法与在南京的联络员史永取得联系。于是他利用职务之便,自行开始了迎接解放的准备工作。召集旧部张兴国、林安庭、何其伟、楼翔等人,对财政局所有档案、仓库进行盘查、造册,安全封存日伪档案;同时阻止大量的资金继续外流。

与此同时,他还要应对残留的国民党军政要员。汤恩伯要求拨巨款修固上海四郊的防御工事,准备顽抗。父亲力劝陈良:“勿做败局的殉葬人!” 陈良听取劝告,以财政空虚为名,没有拨款。谷正纲和方治劝陈良提取上海银行存款换美金带走。父亲说:“这是谷和方的流亡资本,而你将落个盗取公款的罪名。”陈听后当即撕掉取款手令。

特务头子毛森和陶一珊胁迫陈良将上海市府各局的档案、账册全部烧毁。父亲晓以大义:“这种行为会引起全体市民的恐慌,不利战争有害人民。” 陈良听后反而下令市政府各单位“必须保全财物账册,不得销毁”,并限时造册备查。其中尤为重要的是一套《征收房捐依据图》。它标出了上海市区每条街、巷,每栋房屋面积、结构的详细图表。其数量之庞大,若被毁坏,数百名测绘员花几年时间也难以重新制作。由于它关系到上海未来的市政建设,所以父亲派专人严加保管,日夜守护,为稳定上海起了极其重要的作用。

陈良不仅是父亲的老上司而且是老朋友,关系非同一般,对父亲几乎是言听计从,所以父亲一直在策反陈良。他说,陈良大革命时期也曾加入过共产党,经劝说陈虽已动心,但由于担心后果最终还是离开了。

1949年5月27日,父亲以“投诚”形式率员在财政局向军管会代表顾准、谢祝柯和朱如言交接。交接时我父亲要求与顾准单独谈谈。他们走进局长办公室关上门,当父亲告诉顾准,他是1924年入党的中共地下党员时,顾准当场惊呆了。看着眼前这位50多岁的国民党少将,竟然党龄比自己还长十几年。

顾准拨通了副市长潘汉年的电话,经过确认并聆听了指示,顾准错愕的脸方松弛下来。挂上电话,顾准紧紧握住父亲的手,激动地说“太好了!太好了!”走出办公室后,交接仪式仍按原计划进行,在众目睽睽之下上演了国民党财政局长向解放军军代表顾准交接的一出好戏。随后顾准派专车送父亲去见潘汉年。父亲将他从台湾带回的军事情报以及美军顾问团活动情报等,亲自呈交给了潘汉年同志。

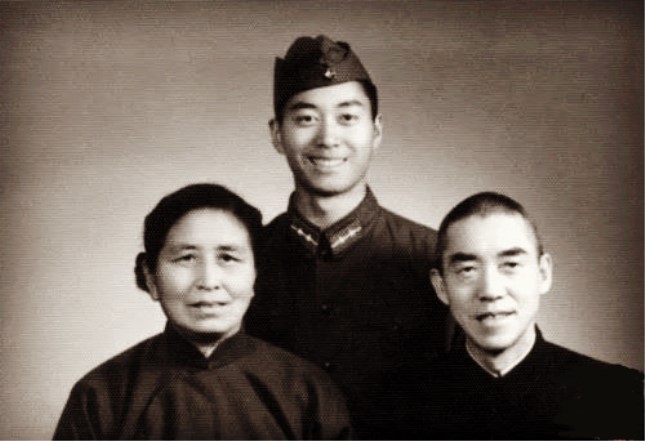

▲1950年代,汪维恒(前排右一)和家人的合影

一生与钱和权打交道的反腐者

父亲是个注重仪表却不追求时髦的人。他的个子不高,1米70左右,平头,粗眉大眼,站立挺直,不苟言笑,不怒自威,与其长年在军队工作有关。他不抽烟不饮酒而且禁止子女抽烟饮酒。

他一直谆谆教导我们为人要正直,生活要简谱,勿搞特殊化。我家孩子较多,父母膝下共有六个孩子(我排行第四),1942年小叔汪益堃空难去世,父亲又抚养了他留下的五个孩子。家里养了两头奶羊,早晨喝杯羊奶算是唯一奢侈的营养品了。为了教育子女饮水思源勿忘奶羊带给我们的健康,父亲给二哥起名“伯羊”,给我起名 “小羊”,并与母羊合影留念。因公请客一律安排在局内,从不带家眷参加,也不带食物回家。

新中国成立前,父亲历任国民党的军需局长、联勤司令、供应局长、财政局长;新中国成立后历任税务局长、地政局长及房地产管理局局长,一生与钱和权打交道,却从不为己谋私利。

八年抗战胜利后,国民党军政界一些高官自诩抗战有功,居功自傲,借权谋利,贪污之风逐渐盛行。家父当时已是国民党军需界的重要人物,以他的为人决难容忍,在反贪腐斗争中他得罪了不少国民党高官,因此两度遭到撤职,几近入狱。

1945年父亲接到线报,国民党34集团军某师虚报军饷。他得知后立即下令查扣。实是胡宗南部队一师师长挪用军饷做生意,自制劣质军鞋滥竽充数。时任一师连长的蒋纬国与师长沆瀣一气,利用其特殊身份,密报蒋介石,反诬家父扣压、贪污军饷,发给士兵的军鞋质量很差。蒋介石轻信其言,不问青红皂白立即批令,撤职查办家父,但遭到何应钦坚决反对。何应钦是蒋介石的嫡系大将,他认为应先搞清来龙去脉再下定论。不得已,蒋介石怒召家父以及一师师长和军需主任。面对不明底细的蒋介石,家父据实汇报了事件经过,并将34集团军账册全部呈上。经军政部一一审核,证明丝毫不差。蒋介石无奈地取消了对家父的撤查令,复将一师师长查处。

自此,父亲在国民党军需界更是名声大振,然而经历了这样的遭遇,又知道了事件的背景,父亲毅然辞职,不久乘飞机离开西安去南京。没有料到,胡宗南亲自到机场送行以示歉意。父亲因不告而别向他致歉:“在胡司令领导下工作八年,未能帮助胡司令解决生活困难,深为内疚。” 胡宗南也说:“我在此也不会长久的。” 胡宗南是蒋介石黄埔军校中有名的战将,抗战时期蒋介石派给他的任务总是最艰巨的。

新中国成立后父亲任上海市房地产管理局局长,他也从不利用职权为自己和我们搞特殊待遇。记得最初组织上分配给我们东湖路近淮海路的某处洋房,被父亲拒绝了。每次母亲和我乘电车路经东湖路时,她就会指着路口一处两层楼的花园洋房说:局里分配给你爸的,他不要。后又分配淮海路某处居住面积达180平方米的一套公寓,父亲说:“要这么大干什么!” 最后要了一套淮海路居住面积88 平方米的公寓。

我二姐从小体弱多病,患有心脏病,开过刀,长期病休在家。婚后一家三代四口人住在阴沉沉少阳光、用木板隔开的两间底层内。为此亲友们劝父亲给她换间阳光较充足的房子。这对父亲来说本来轻而易举,但他却一直未予考虑。

▲1950年代,本文作者(中)与父母的合影

“做社会主义的清洁工,我也是开心的”

潜伏国民党军需界20年,父亲一直以共产党员身份做地下工作。然而新中国成立后他才知道,自己的党籍并没有恢复,而他和小叔重填的入党申请书因当时红岩办事处撤退匆忙而销毁。

父亲虽然心里因此很苦恼,但始终没有放弃要恢复共产党员身份的心愿。他曾对史永说过:“我已经老了,一生寄希望于社会主义革命成功,现在成功了,即使让我做个社会主义的清洁工,我也是开心的。”

1962年我大学毕业后被分配在北京总字725部队。遵照父亲之意,我拜访了时为全国政协副秘书长的史永(沙文威)。谈起家父的党籍,他说:“在浙江时我知道有你父亲这个人,但我们不是一个地区的。很多年后,我与你父亲接上的是工作关系,不是组织关系,无法证明他的党员身份。大革命时期党组织全被破坏,又没有党证,我和金城都是后来重新入的党。金城那时是诸暨的县委书记,你父亲是团委书记,属他领导。”

后来我去全国政协大院,拜会时为中共中央统战部副部长的金城。他邀我共进晚餐时说:“你爸是我叫他利用关系避入国民党军需界的。我告诉他进入军需界将来对党有利,以后会有人来与他联系。”又说,“当时局势很混乱,我自己后来也被打散,逃了出来。那时没有党证,我也是后来重新入的党。”由此看来,在大革命时代许多地下党员因无党证都是重新入的党,金城和史永都是如此,他们不能证明自己,又何能证明他人?

对于这些老前辈,党中央后来以实事求是的态度恢复了他们的党籍。同样,党也没有忘记我的父亲。

1984年10月11日,中共中央组织部发来1027号批文:“恢复汪维恒党籍。党龄自1924年1月算起。”

自此,父亲的遗愿终于实现,他的在天之灵得以告慰。

——摘编自《档案春秋》2018年1月刊

作者:汪仲远

编辑:周怡倩

责任编辑:张裕