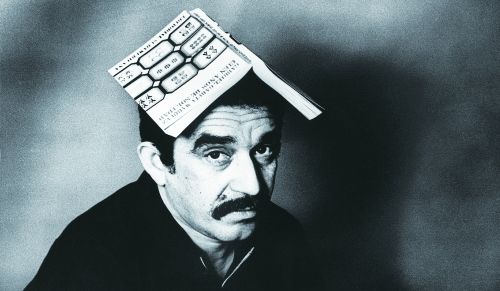

加西亚·马尔克斯,《百年孤独》的作者,拉美文学的泰斗,诺贝尔文学奖得主,作品畅销全球,所受关注度堪比电影明星。抖落这些标签后,作为那古老而又神秘的角色——讲故事的人,他又展现出怎样的魔力?他的气场、语气、眼光和思想何以感染众人?《加西亚·马尔克斯访谈录》是这位讲故事大师的“即兴创作”,记录了他的真实声音、私密时刻、思想火花。

近日,该书译者、马尔克斯研究者、浙江大学世界文学和比较文学研究所教授许志强与浙江大学国际影视发展研究院策划部副主任毛伟杰,为读者们带来了一场精彩的新书分享会——“如今是两百年的孤独”。

《加西亚·马尔克斯访谈录》

[美] 吉恩·贝尔-维亚达编

许志强译

南京大学出版社2019年7月版

马尔克斯对中国文坛的影响是爆炸性的

毛伟杰:今天很高兴和大家一起聊聊《加西亚·马尔克斯访谈录》,聊聊文学、艺术、文化等方面,和译者许老师进行面对面的交流。许老师,马尔克斯的访谈有几百篇之多,这本访谈录的编者所选的篇目,您觉得是不是有一些代表性呢?

许志强:马尔克斯是20世纪60年代到80年代,将近30年里世界文坛最火的作家,没有之一。当时只有他的一言一行、一举一动、每个作品的发表都会引起世界文坛的议论。我是80年代上大学的,在我们的前辈翻译他作品的时候,我们能够感受到他在文坛上的这种威望、这种吸引力。这本书的编者说,马尔克斯最红的时候,有数不清的访谈在世界各地的媒体上发表。马尔克斯的访谈有一个特点:虽然丰富多彩,但是某些主题和表达方式可能有较多重合,所以编者在选篇目的时候有意识地减少这方面的重复。这本书涉及写作、童年、成长、新闻工作、婚姻问题、恋爱问题,编者在编书的时候又做了某些比较有意思的选择,有不少新的内容,尽量和以前出版的访谈录区别开来。

毛伟杰:许志强老师有一本专著,叫《马孔多神话和魔幻现实主义》,您个人为什么会特别关注马尔克斯?

许志强:关注马尔克斯的不是我一个人。有记者问,49年以后对中国作家影响最大的作家是谁?答案出乎意料,是马尔克斯,为什么呢?80年代刚刚开始,寻根派、莫言等都在尝试,这个影响是爆炸性的。我和在座各位年轻人差不多年纪的时候,很热衷于他的书,我的同代人也一样。

迄今为止没有人能够超越《族长的秋天》的写作

毛伟杰:马尔克斯最有名的两本书是《百年孤独》和《霍乱时期的爱情》,但他在访谈中提到《族长的秋天》堪称他的巅峰之作。许老师能不能跟我们谈一谈《族长的秋天》?

许志强:对马尔克斯的研究侧重于《百年孤独》和《霍乱时期的爱情》,这两本书广受读者欢迎。但对作家本人来说,对某些小范围的读者来说,他写得最好的可能是《族长的秋天》。他把两种看上去不太相容的元素放在了一起。一个是赤裸裸的集权,对拉美本土独裁者的自传式描写,这是一个严肃的元素。另外一个元素是诗歌。这两个元素看似有冲突,他却把它们结合在一起写成了这本书。在座的朋友,翻开这本书的头一页,你大可以明白我刚才说的话。迄今为止没有人能够超越这本书的写作——他对隐喻的使用、对诗的精炼,以及他表述的复杂性,整本书高潮迭起。从写作艺术上讲,这不只是马尔克斯本人的一个高峰,我想也是拉美文学的一个高峰。

毛伟杰:许老师,您是否认为大部分卓越的小说家,诗歌写得比较差?

许志强:可以这样说,不过比较复杂。马尔克斯的诗歌写得很差,你很难想象他小说当中的诗性语言达到了这么高的水准,但是他写诗的时候达不到这个水准。小说和诗都写得很好的作家很少,托马斯·哈代和曹雪芹可能是例外。

毛伟杰:您在前言中提到马尔克斯和存在主义的关联性,马尔克斯的思想与其说是左翼社会主义,不如说是存在主义。您对此怎么理解?

许志强:整个这一代的拉美作家都受到资本主义的影响,科塔萨尔是这样,马尔克斯是这样。马尔克斯的作品氛围、主题、主要人物的塑造,应该说跟20世纪欧洲存在主义的渊源是最接近的,他对孤独的关注,对主体性存在的关注,对人的生存境况的关注,都与存在主义非常吻合。他的思想和文学创作受卡夫卡的影响,也说明了这一点。马尔克斯是个左翼社会主义者,读者会感到他是站在人民性这一边的。但是我们真的去分析他作品的时候,会发现他对人民性的关注远远少于对个体性、对人的存在境况、对主体问题的关注。

在《百年孤独》中,孤独是一个发酵元素

毛伟杰:马尔克斯在访谈中说:“关于《百年孤独》……写出来的文章堆积如山了。有的找到愚蠢的东西,有的找到重要的东西,有的找到相应而生的东西。但是没有人触及我在写作此书时最让我感兴趣的那个点,就是关于孤独是团结的反面的那种观念,而我相信这是此书的精髓。”他认为孤独是他写的唯一主题。许老师您怎么理解?

许志强:在《百年孤独》中,孤独是一个发酵元素。马尔克斯通过对社会生活的观察,发现他所生存的这片土壤实际上处于分崩离析的状态,这是他所说的团结的反面状态,精神是挫败的,是消沉的,是各自为政的,就像他在小说里描写的人物一样,每个人在自己的行业里面,有的人干这个,有的人干那个,他们没有一个能够凝聚起来社会公共的观念,不是家族就是个体,好像不存在用政治性的方式处理问题的可能。表面看,拉美社会是个大家庭,其乐融融,是非常和美的、团结式的群体。但马尔克斯认为孤独是这个社会很重要的一个特质,正如他小说中所表现的境况:这些孤独的人在意识形态上各自为政,他们被历史社会等各种因素所挫败。我想他写的就是这些东西,从开始到结束,好像都是这些,埋头在自己的迷失和孤弃的状态当中,或者参加战争,或者经商,但最终还是一种混乱的失败,我觉得他提供了这样的情形。所以马尔克斯在总结小说主旨的时候很简单地说,孤独的反面是团结,团结是我对拉美社会的一种期望和感召。他每次被问到相关的问题时,都会把这句话拿出来作为挡箭牌,因为无论是古巴还是美国,眼尖的批评家会开玩笑似的对马尔克斯说,你怎么也不相信进步,你这样说就没有进步可言。因为《百年孤独》给人的感受,就是这个社会的循环当中是没有出路可言的,历史也不会有出路。

“我是一个讲故事的人”

毛伟杰:马尔克斯不只一次在访谈录当中强调自己是一个讲故事的人。许老师,您能否就此谈谈看法,“讲故事的人”和作家在马尔克斯那里有什么不同?

许志强:这是马尔克斯文学的一个核心,引起中外研究者的很多讨论。马尔克斯在不同场合有一个标签式的自我描绘:我是一个讲故事的人。这听起来话里有话,有弦外之音,他是在鉴定自己,在突出一些什么,在排斥一些什么。刚才你问到作家和讲故事的人之间有没有区别?我们可以做一个比较粗浅的区分。马尔克斯创作的时代是拉丁美洲文学的黄金时代,拉美新一代作家吸收了现代派,造成了一次文学爆炸。拉美文学史上还有一个名称叫新小说,其中像略萨,像卡夫雷拉·因凡特的《三只忧伤的老虎》等,你拿到手的第一反应是这些作品太难读了,这些作品具有极强的实验色彩,像迷宫一样复杂。你会发现,马尔克斯的作品是这些作品当中最容易读的,你也可以说他的实验性是最不强的,他的故事性比较强,现代派文学的一大特点就是消除故事性。马尔克斯在这个意义上说自己是一个讲故事的人,他找到了自己区别于同时代现代主义实验艺术家的那种特质。他从写新闻报道开始,就是一个喜欢奇闻逸事的作家,这是瑞耶莎在写他的传记时指出的一个特点,就是说马尔克斯写新闻报道还是写小说,他最大的特点就是奇闻佚事,就像我们传统的说书人,还不是一般意义上讲故事的人。他沉湎于从高潮到高潮,从奇闻到奇闻,从故事到故事,这样一种线性讲述,可能也是出于这个原因,马尔克斯特别受到广大读者的欢迎。

毛伟杰:许老师,作为译者、普通读者和研究者,这本访谈录有没有带给您某些新的启发?

许志强:太多了,翻译作品就像在看一个作品,在座的朋友也许都有相似的感觉,一部让人喜欢的作品,你看的时候每一页都会有东西冒出来。你给学生上课的时候,这些东西全部漏掉了,只能做一些理性分析,这就是教文学让我们感到很为难的一点。翻译这本书的过程中,几乎每一段、每一页都让我有一些新的想法或者感受,但你问我的时候,没有一个由头、一个摩擦点,我就会忘掉曾经有的那些东西。我想起来一点,很早在读马尔克斯的作品以及访谈时,我在心里建构了这样一个图景:马尔克斯从外省来到首都波哥大读大学,是法律系学生;他在寒冷的夜晚读了卡夫卡的《变形记》,通宵没睡;这书他看了两遍,然后想原来文学是可以这样搞的,那我就有胆子了,我外婆就是这么讲故事的;马尔克斯的文学是从这里开始的。然而,我在翻译这本访谈录的时候发现不是这样的。其中有这样一个细节,记者提到美国剧作家尤金·奥尼尔时,马尔克斯说,奥尼尔的作品他在高中时代全部读过。可以说,他大学时代就已经有很高的文学修养,他的阅读量相当大。他曾经吹牛说,从《圣经》到今天的小说没有一本他没读过。这是不可能的。但可以说没有一部经典作品他没读过。在翻译过程中,我发现一定要往前追溯,追溯到他的高中、初中,甚至小学。他说自己曾经待在图书馆里不去上课,把哥伦比亚某个作家的作品统统读了。也就是说,他进入大学的时候,不是我原以为的那样在文学上白板一块,看了卡夫卡才走上文学道路。他早已经是资深的了。马尔克斯习惯穿着工装裤、喝着威士忌、听着爵士乐,就好像是那种没有文学底蕴的人。事实并非如此。

用天真的目光来看待自己的存在

毛伟杰:许老师,您在译者序中提到,马尔克斯创造了一种新的美洲身份,能否请您进一步谈谈这点?

许志强:所谓身份是有一个主体,有一个他者,形成相互的鉴别和认知,从而构成一种差异性描写。美洲身份定义是多层的。首先是美洲国家对自己国家和公民的定义,在意识形态上灌输和塑造的一种东西。第二是西方对美洲的定义,北美和欧洲对拉美国家在政治、文化、公民素质上的定义,形成了美洲身份的概念。第三,拉丁美洲人的自我定义,自我定义会受到官方和西方的影响,西方的影响太大了,不管怎样抵触都会受其影响。马尔克斯试图打破西方和官方的定义,他的小说鼓励当地人用一种神奇的眼光来看待自己的孤独、执念、迷失等,用天真的目光来看待自己的存在,以前所未有的好奇来看待不分国别的爱恨和迷惘。民族主义不能够满足人的潜意识。马尔克斯的小说,尤其是《百年孤独》,对当地人的描写是非常滑稽的,很夸张,滑稽不是贬义,这是一种震撼的描写——如此迷失的一个群体,他们也要爱。我认为在马尔克斯之前,没有人用这样一种摇滚乐的方式对此进行描述。

编辑:蒋楚婷

责任编辑:徐坚忠