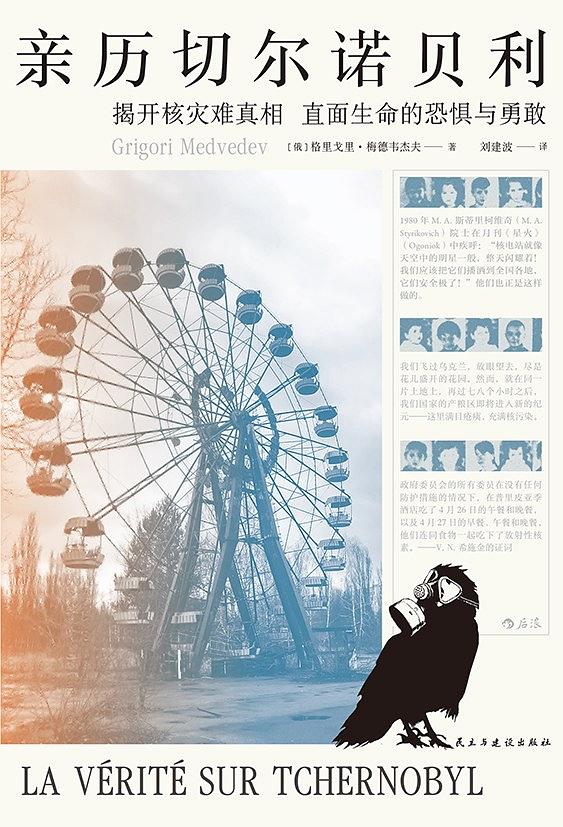

▲《亲历切尔诺贝利》

[俄]格里戈里·梅德韦杰夫著

刘建波译

后浪丨民主与建设出版社

1986年4月26日凌晨,随着一声巨响,安全的神话——切尔诺贝利核电站从此成为悲剧的代名词。梅德韦杰夫作为一名核能专家,被委以重任调查事故真相。

近期由民主与建设出版社引进出版的《亲历切尔诺贝利》一书大部分内容都是作者梅德韦杰夫对1986年4月至5月间在切尔诺贝利发生的悲剧的每日进展记录。作者从专业角度还原了核事故的第一现场,详细分析了事件的起因。本书内容包括事发前核事故案例介绍,切尔诺贝利高层潜在的问题,事件发生原因,经历现场的个职别的人的大量证词;叙述层层递进,将整个事件彻底摊开。本书向人们展现了人类的自大,无知,救援人员的英勇与民众的无辜,并由此引出对核能的反思。现摘选书中章节供读者一睹为快——

>>莫斯科第六医院的病人

当我思考切尔诺贝利悲剧带来的教训时,我首先想到,成千上万人的命运或多或少受到了1986年4月26日核灾难的影响。

我想到,许多我们知道名字的人在灾难中死去,还有数百个未出生的孩子,他们的生命就此夭折,受到4月26日和27日普里皮亚季核辐射的影响,他们的母亲终止了妊娠,我们永远都不可能知道他们的名字了。

我们有责任记住,因数十年来在核事务上犯罪般地欠缺考虑和自鸣得意而付出的极为惨痛的代价。

1986年5月17日,在米季诺(Mitino)公墓,能源部民防服务部门的人员带着崇高的敬意,安葬了14名死于莫斯科第六医院的人,他们从4月26日起就不断遭受病痛的折磨。他们是在被毁反应堆机组附近待过的操作人员和消防员。医生还在继续抢救那些严重受伤和身体状态没那么危险的人员的性命。

政府官员轮流协助医院里的医护人员。

早在20世纪80年代,我在那儿住过院,病房在九楼,我的主治医生是I. S.格拉祖诺夫(I. S. Glazunov)。当时,医院的左配楼还没建成。我所在的科室全是患有严重辐射病的病人,有些人的状况极为糟糕。

我还记得迪马(Dima),他是个年轻人,大概30岁左右,当他受到辐射的时候,正背对着辐射源站着,身体稍稍向右偏,离辐射源只有45厘米远。辐射波从下面击中了他,辐射造成的主要伤害集中在他的小腿、足底,以及他的会阴部和臀部,到达头部的时候逐渐减弱。因为他背向辐射源站着,所以他没有看到闪光,只通过对面的墙壁和天花板看到了反射。当他意识到发生了什么的时候,他冲出去想关掉某个开关,因此绕着辐射源走了三分之一的路程。他在危险区域待了3分钟。他镇静地应对着发生的事情,计算着吸收辐射的大致剂量。他在事故发生1小时后就被送到了医院。

入院的时候,他的体温将近39摄氏度,他感到想吐、发冷和焦虑,目光呆滞。他说话的时候还比画着手势,想要对他身上发生的情况开个玩笑,不过他话语连贯,有逻辑性。他的玩笑让一些人觉得不舒服。他表现得机智、耐心,还很体贴。

事故发生24小时后,医生从他的胸骨和髂骨处(都是从前面和左后面)抽取了四份骨髓样品进行分析。在穿刺过程中,他非常耐心。他全身吸收的平均辐射剂量是400拉德。事故发生后的第四天和第五天,他感觉到口腔、食道和胃部黏膜上的伤口非常疼痛。他的嘴里、舌头上和脸颊上都起了溃疡,黏膜一层层地脱落,他开始失眠和厌食。他当时的体温保持在38摄氏度至39摄氏度之间,他焦躁不安,像吸了毒一样不停地眨着眼睛。从第六天开始,他右边小腿上的皮肤开始肿胀、破裂,看起来好像要炸开一样,接着就变得僵硬,非常疼。

第六天,由于深度粒细胞缺乏(由于免疫的原因,粒状白血球的数量减少),医生给他注射了大概140亿骨髓细胞(大约750毫升含有骨髓的血液)。

随后他搬到一间经紫外线消毒的病房。他又开始受到肠道综合征的折磨:排便次数达到每24小时25至30次,大便中有血和黏液;他感到里急后重,腹鸣,盲肠区有液体流动。由于口腔和食道受到严重的损伤,为了不刺激黏膜,他6天都没有吃东西,通过静脉注射营养液维持生命。

在此期间,他的会阴部和臀部开始出现软泡,右小腿紫中带蓝,浮肿、发亮,摸上去非常光滑。

到了第十四天,他开始以一种奇怪的方式脱毛:头部右侧和身体右侧的毛发全部脱落。迪马说他觉得自己像逃犯。

他还是很有耐心,不过他的玩笑打了不少折扣。他为了让和他一起受到辐射的同事们高兴起来开了不少玩笑,但那是一种黑色幽默。

他们都非常疲惫,即使他们的状况比迪马要好得多。他会给他们写有趣的押韵小故事,会给他们读阿列克谢·托尔斯泰(Aleksey Tolstoy)的三部曲《苦难的历程》(The Road to Calvary),还说他终于有机会可以躺下了。然而,有时他会失态,突然陷入沮丧之中。对他的同事来说,这种沮丧也没有那么烦人。大声讲话、音乐和高跟鞋的声音总会让他连续愤怒好几天。有一次,他正处于那种沮丧中,他冲着一名女医生叫喊,说她高跟鞋的噪音造成了他的腹泻。到了第三周,医生才允许他和家人见面。

到第四十天的时候,他的病情开始好转,到了第八十二天的时候,他出院了。他瘸得很厉害,右小腿留下了永久的深深的伤痕。医生甚至考虑过从膝盖处截去右腿。

第二个病人是29岁的谢尔盖(Sergei),他独自住在隔壁的无菌病房。他一直在一家科学研究所工作,在“热室”里手动操作放射性物质。因为两块裂变物质靠得太近了,引起了核闪光。

他顾不上瞬间造成的呕吐,估算出大致吸收的辐射剂量—10 000拉德。半小时后,他失去了知觉,在极其严重的状况下乘飞机被送往医院。他反复呕吐,体温为40摄氏度,他的面部、脖子和上肢开始肿胀。他的胳膊浮肿得非常厉害以至于无法套上普通袖带来测量血压,后来护士们不得不把袖带扩大了才成功。

他以惊人的毅力接受了活检和骨髓穿刺检查,过程中他完全有意识。事故发生后第四十四天,他的血压突然降为0。57个小时后,谢尔盖死于急性心肌萎缩。

我出院后,我的主治医生已经和我变成很好的朋友,他和我谈起了谢尔盖的死,他说:“在显微镜下不太可能看到他的心肌组织,因为他的细胞核已经没有了,只剩一团撕裂的肌肉纤维。他的确是直接死于辐射本身,而非次生生物学病变。这样的病人是无法挽救的,因为他们的心肌组织已经被摧毁了。”

他36岁的朋友尼古拉(Nikolai),在事故发生的时候就站在他身边,事故发生后,活了58天。尼古拉一直处于极度的痛苦中,严重的烧伤导致他的皮肤一层层脱落,他还遭受着肺炎和粒细胞缺乏带来的痛苦。医生用老办法给他输入了来自16名捐献者的骨髓。这些措施的确治愈了他的粒细胞缺乏和肺炎。但他还有严重的胰腺炎症状,胰腺的疼痛常常让他大声尖叫,吃药也没有用。只有一氧化二氮麻醉剂才能让他安静下来。

我确信,当时是早春四月,与切尔诺贝利发生事故时的季节是一样的。阳光照耀着,医院很安静。我去探望了尼古拉,他独自一人在无菌病房里。紧挨着床边有一张小桌,上面放着无菌手术器械,另外一张桌子上放着西姆伯逊(Simbezon)和维什涅夫斯基(Vyshnevsky)软膏、呋喃西林、酊剂、乳膏和纱布,这些东西都是用于治疗皮肤损伤的。

他躺在一张高高的、略微倾斜的床上,在床的上方,肋骨状金属灯架上的强光灯发出的光线照在他的身上,让他裸露的身体保持温暖。乳膏让他的皮肤变成了黄色。不过他是谁?尼古拉……弗拉基米尔·普拉维克。看到重复的事情真的令人感到非常可怕!15年后,同样的房间,同样的一张倾斜的床,同样的金属灯架、加热灯以及定时开关的紫外线灯。

弗拉基米尔·普拉维克就躺在金属灯架下他那张略微倾斜的床上,他全身的皮肤表面大面积灼伤,有些是高温导致的,有些是辐射造成的;实际上,根本无法分辨。他的全身都在浮肿,无论是体外还是体内—他的嘴唇、口腔、舌头和食道。

早在15年前,尼古拉曾因内脏器官和皮肤的疼痛而大声尖叫,但当时没有办法制止他的疼痛。现在,他们已经学会了止痛的办法。这么多年以来,遭受痛苦的人有很多。但核能造成的疼痛尤其残忍,让人无法忍受。它会引起休克,让人失去知觉。即使在当时,注射吗啡或其他药物可以暂时缓解核辐射综合征造成的疼痛。普拉维克和他的同事们接受了静脉骨髓移植,用同样的方法,他们接受了从大量胚胎中提取的肝浸膏,试图刺激造血功能。但是还是没有挣脱死亡的命运。

他的身体呈现出所有可能发生的病症:粒细胞缺乏、肠道综合征、脱发,以及浮肿和口腔黏膜剥离等严重的口腔炎症。

弗拉基米尔·普拉维克坚韧地承受着病痛与折磨。这位斯拉夫英雄本可以活下来,本可以战胜死亡,要是他的皮肤没有先于他毁灭就好了。

大多数人在这种情况下没有余力考虑普通生活中的快乐和悲伤,也不会想到他们同伴的命运。然而,普拉维克不是这样的人。只要他还能说话,他就试着通过他的姐妹和他的医生弄清楚他的同伴们在与死亡抗争中有多努力,无论他们是否活着。他非常希望他们能够保持斗志,这样,他们的勇气也会鼓舞他。而当他不知怎么听到某个同伴死亡消息的时候,这消息也许是为他自己的死亡做了铺垫。医生说他们已经去了别的地方,到了别的医院,这是创造性的、能救人的谎言。

那一天终于到来了,很明显,一切现代辐射医学能做的都已经做了。为了应对急性辐射综合征,一切标准疗法或是更具危险性的治疗手段都用上了,不过这都是徒劳。即便是用最新的“生长因子”来刺激血液细胞增殖也不奏效,因为必须得有活皮组织。普拉维克在辐射中失去了所有的皮肤组织,辐射还摧毁了他的唾液腺,使得他的口腔如同干旱的土壤一般。这也就是为什么他始终无法说话。他只能用没有睫毛的眼睛看着,然后眨眼;他用那双会说话的眼睛观察着周围,眼神中对死亡的抗拒清晰可见。此后,他体内的力量逐渐减弱,最终彻底消散了。随着死亡的临近,他开始枯萎和干涸,因为辐射,他的皮肤和身体组织开始像木乃伊那样发生干枯和皱缩。在核时代,就算是死亡也会转换形态,让逝者失去了人的模样,因为死者会全身变黑,皱缩如木乃伊,轻如孩童。

作者:格里戈里·梅德韦杰夫

编辑:金久超

责任编辑:张裕