翻译家徐知免(1921—2015)

我有幸结识徐知免先生是在2015年。那年,他已95岁,我未足40岁,刚刚任职《如皋日报》副刊编辑。《深圳特区报》刊出相关专访,我才知道这位法文翻译家是如皋人。报上刊有照片,他长圆形的脸上,架着一副大眼镜,目光有神。两颊尽是白色美髯,与银色的鬓毛、眉毛,浑然一体。嘴角轻轻一抿,露出淡淡一笑,慈眉善目,甚是亲切。

人老亲和,人易亲近。又因公私兼顾——编辑的约稿工作及个人的藏书喜好,我去函徐老。他回电相约长聊。翌日下午,电话那边,徐老娓娓道来。电话这边,我侧过头,用肩膀、脸颊夹紧话筒,双手贴着键盘,啪啪作响,录下他的叙述。此次交流,前后两个多小时。徐家湾的故乡情结,磨头遭遇日军的境况,闻一多先生的授课,朱自清先生的奖掖,冯至先生的签名……往事悠悠,历历在目。令我难忘的是,他还向我透露了些许独家“旧闻”:抗战期间,他中学毕业后,力拒家人的安排——进入银行“点票子”,偷偷报考中法大学,孑身赴滇。在昆明最窘迫的时刻,徐先生只能当去兰州带来的皮衣皮扎,计划弃学打工。魏建功先生发现他的困苦,激劝他向韩德馨(毕业于西南联大,地质学家)等同乡学习,又取出20块钱助他暂渡难关。徐先生追忆恩人时,话声嘶哑,一度哽咽。

许是魏先生的影响,徐老尤重乡情。通话意犹未尽,他在惊蛰日又书长札,表示家乡来信让他感到亲切、温馨。信末又言:“写了这么多,可见我是多么高兴认识你。愿我今年能再回如皋时看见你。”此非客套,就在电话聊天结束时,他也约我赴宁,去他府上喝罗宋汤。我未把见面当回事,觉得徐老会像周有光先生那样长寿,来日方长。

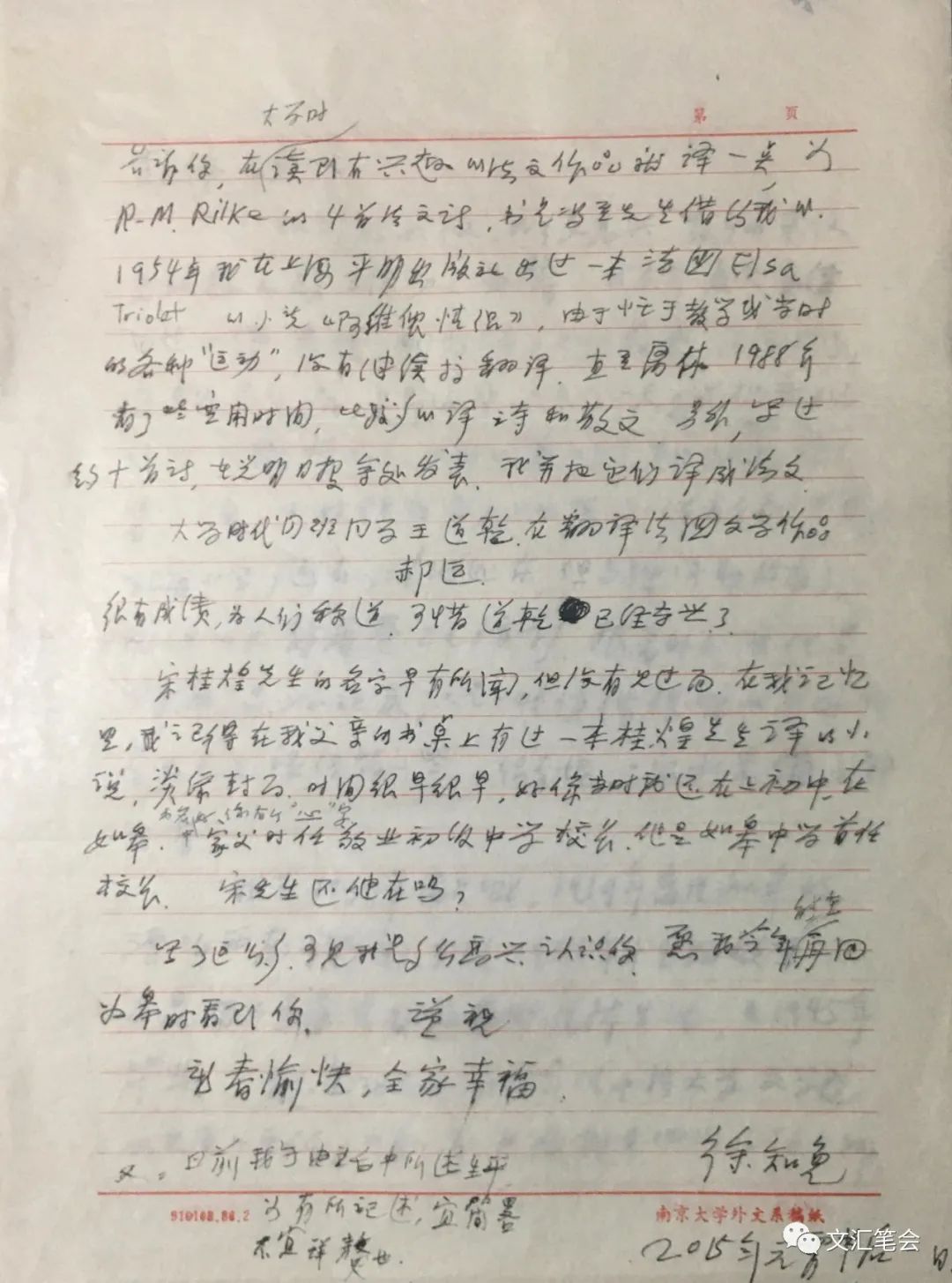

徐知免信札

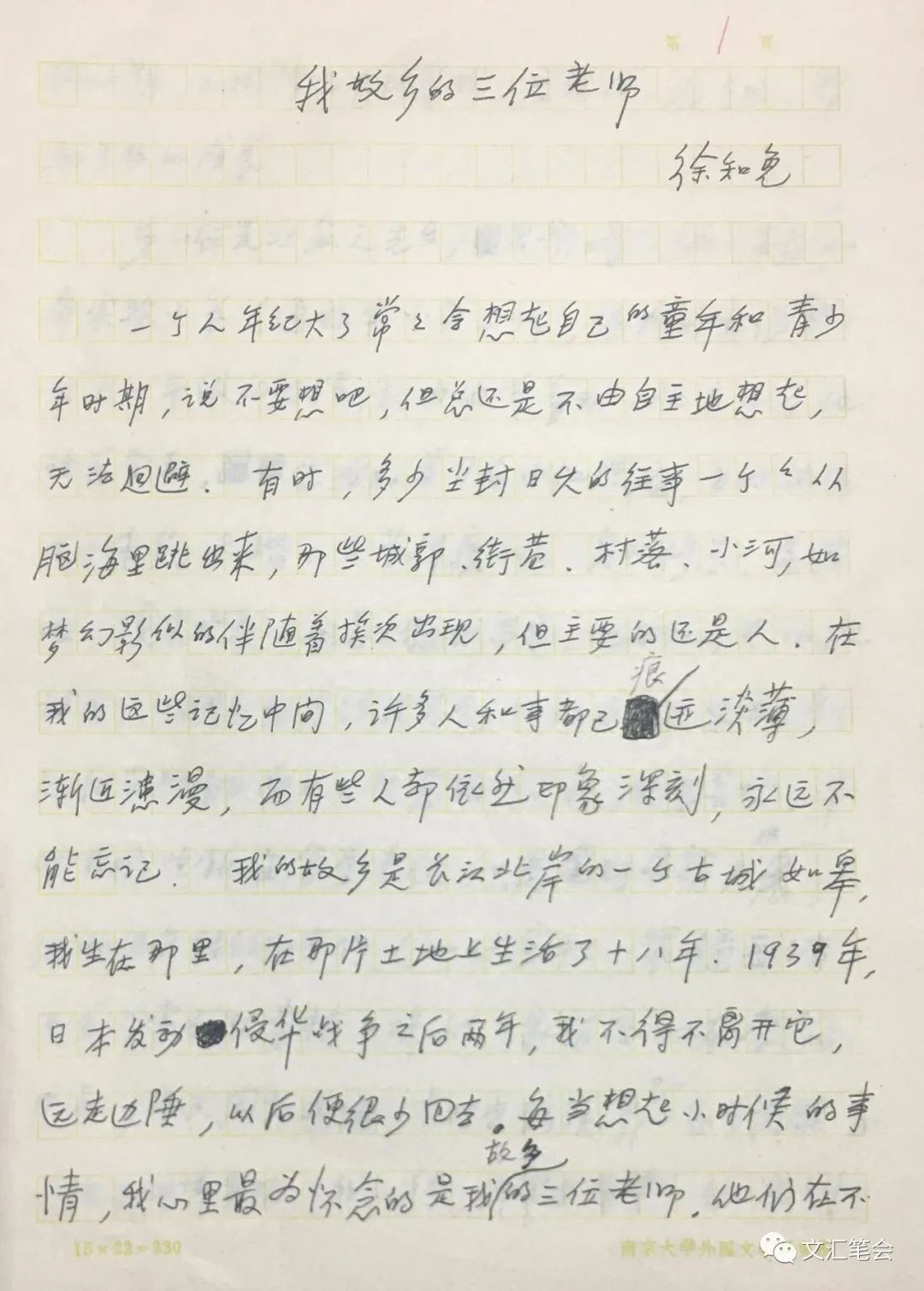

随后的数月,我俩已尽去生分,无话不谈。徐老谦逊谨慎,他郑重其事地告知:青年人没有亲历抗战往事,希望我不要为他写传,即便要写,尽量从简。我趁机向他约稿。徐老陆续寄来回忆朱自清、冯至、闻一多的旧文,我一一刊出。经不住我的“软磨硬泡”,徐老身体稍好,便撰文两篇回忆家乡——《我故乡的三位老师》《避寇·乡居》(见诸2015年7月2日、9月21日《如皋日报》)。我有幸成为第一个读者,真切感触到徐老的乡情。样报寄去南京,徐老认认真真阅读,他还向张子清教授(南通人)推荐《如皋日报》。他俩揄扬报上的地方掌故,颇具特色。我既愧怍又感激。

徐知免文稿

令我感激的还有徐老的教诲,就像他的译作,语言浅显,不失内涵。我写的字,有些扭捏,像熬不出头的小媳妇。于是,我写信惯用打字。徐老“鼓动”我动笔。我硬着头皮写去一通。他幽默地勉励道:王羲之也不是生下来就会写字的。你用笔写的信……笔划更舒展一些就更好了,多加强信心。我由此憬悟,乐意书写。还有编文,他发现给我的散文发表时,略有修订。他未生气,更未诘责,只是让我读读他回忆朱自清先生的文章。徐先生早年编辑《大国民报》,约来朱先生的佳作,发稿时将“呆”改为“待”,受到朱先生的耳提面命。编辑需要尊重作者,一字一句,应当斟酌。朱先生、徐老的编辑理念,深入我心。

入秋前后,徐老又有来函,述及天气炎热,身无大恙,但是走路不稳,老态龙钟,取消当年回如计划,希望我去南京看他。我盘算着如皋市政协的工作人员正在采访家乡名人,何不请他们同行。可惜他们有规定,优先考虑将军、科学家。我很遗憾。国庆节过后倒传来好消息——徐老寄赠译著《胡萝卜须》,扉页题字:昨夜“杜鹃”夹雨过南京,淅沥终宵。今天气晴明,因寄一本赠彭伟兄。

徐知免译著

挨过酷暑,迎来秋凉,徐老身心俱佳。谁料2015年冬至刚过,在一个细雨蒙蒙的午后,传来噩耗:徐老于梦中仙逝。缘悭一面,我心中满是悔恨,无限愧疚。对于徐老,我念念难忘。数年后,我拍下他的大量手稿,其中还有《个旧日记》及自编散文目录。徐老生前打算出书,终老未果。若有机缘,我希冀编印一本《徐知免文集》,方可不负徐老的“倾盖如故”。

作者:彭 伟

编辑:吴东昆

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。