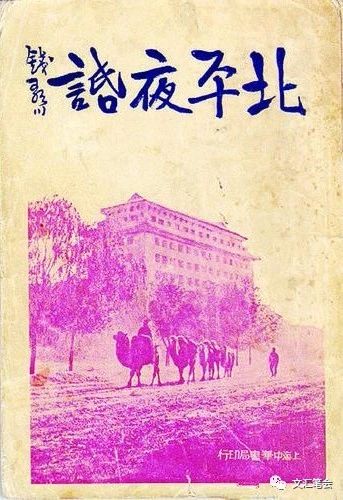

这段时间,闭门塞户过日子,正好窝在家里读书。之前的参考书还有好几本没读过,便从中挑出一本最薄的《北平夜话》翻起来,果然只用多半天就看完了。这书原本是要当作北京文化史的资料来看的,不想原来竟是本散文集。

作者署名味橄,也就是著名的散文家和翻译家钱歌川先生。以往对钱文接触不多,今日一阅,果然大有相见恨晚又正逢其时的感喟。这只能归咎于自己的浅陋无知,印象中的钱歌川先生似乎一直是以翻译家的身份出现的,打开图书馆里钱氏著录一览表,最受欢迎和畅销的尽是《翻译的基本知识》《翻译的技巧》《英文疑难详解》和《英文语法作文大全》这一类书。但是陈子善先生经过统计,发现钱歌川的散文创作在现代文坛上是首屈一指的,单以数量而论仅次于周作人,超过了林语堂和梁实秋;以质量而言,更是现代文坛中散文作家里高标不群、成就斐然的一位。好在,眼下终于有了一睹钱歌川文采的契机了。

回到《北平夜话》这本书,严格来说只能算一本小册子,初版于1935年,其中共收录十篇文字,分不同侧面写出其对北平的初步印象。上世纪30年代初,钱歌川先生在两位好友相邀之下,做过短期的北平之游。作者自己说:“我游北平以前,只想去饱饱自己的眼福,决未敢妄冀写什么文章,然而我游过北平,却带了一桩心事转来,仿佛心里将北平的故事装的太多了,非写点出来,不能安枕。”这桩心事似乎有种魔力,催逼着他在此后一两年中逐日动笔写下了一篇篇的北平印象记。发表之际又担心力有不逮,就用了味橄的笔名。谁知反响不俗,书出版不到一年就告罄,翌年再版,依旧畅销。从此,钱歌川一发不可收拾,开始大量写作散文,也就有了后来的散文家钱歌川。此前,他只是中华书局的一名编辑,并偶尔做些外国文学翻译工作。去北平游历时,钱歌川恰是带着一双翻译家的眼来看待这座古城的。他眼中的北平又是何种面貌呢?

北京旧街市

《北平夜话》之能问世,显然首先应归于那作者心事的魔力,这魔力的源头不用说则是北平这座古城的种种魅力。自1928年国府南迁,北京改称北平、被封为故都,失去了昔日首善之区光芒的北平反而由此成了最宜居的城市,同时也成了外来者观察或窥探的最佳时机。人口缩减、生活节奏放缓、物价水平下降,北平显现出闲适的一面。具体到北平人日常生活的品性上,正是作者在第一章里所形容的“蘑菇”。“蘑菇”是北方方言,原是拖延、纠缠之义,类似于“磨叽”,今天早已不再流行。在过去旧京的相声段子里、人们日常的语汇中出现频率颇高。老舍《龙须沟》里有句台词说:“我那口子没毛病,就是不好好地干!拉不着钱,他泡蘑菇;拉着钱,他能一下子都喝了酒!”所以钱歌川先生总结出“‘蘑菇’真是北平生活的一个要素”可谓一语中的直击要害。若探究起“蘑菇”的发源,恐怕和这座城市做过七八百年帝都的历史不无关系。几个世纪以来积累下的规矩、礼数、排场无不从宫廷影响至民间,从皇族渗透到市井,在封建帝制一夕间结束后,终于留下了“蘑菇”的征候。人人都是爷,事事讲官样,规矩是万万不能轻易舍弃的,好在他们唯独不缺时间。长此以往,“蘑菇”就成了大多数北平人的生活态度。我猜想今天许多人身上的拖延症或多或少也是“蘑菇”的迭代产物吧。北京这座城市的魔力不容小觑。

有了这种乐天清闲的心态,方能体察北平这座城市的妙处。从小处看,作者发现北平不论是绸缎店里的织物还是街头小贩出售的烧饼,上面总少不了苍龙这种代表帝王象征的图案,恐怕是只有做过六朝古都的北平才独有的景致,可谓见微知著。往大处说,像北平的饮食和娱乐都要有足够清闲和风雅的态度去感受。伦敦人见面寒暄常说“天气好”,江浙一带人们见面则互道“发财”,而北平人问候时最爱说“吃(过)了吗?”一地的问候语表现一地人的生活重心,如此说来,北平人“每日除闲游之外,当然只有吃了”。在这一前提下,无论北平的菜馆或小吃,就都有了另一番滋味。事实也确实如此,北平是一座美食之城,闹市中、名园里都不缺美食相配,烤牛肉或是涮羊肉等不同馆子的饭菜还有各自不同而新鲜的吃法,令初来乍到的远客眼界大开。至于北平的娱乐当首推京戏,可是对于作者这样一个从小不喜欢看戏的人,来到北平完全无从领略京戏之美。不过只要经过北平人一点小小的“调教”,情况就不同了。原来,京戏的魅力在于“听”而不是“看”。“北平人上戏园子,他眼睛可以不望台上,但手脚是不能不打拍子的。”但是正式听戏之前需要提前做足功课。同一出戏务必反复多听,直到自己把戏文完全记牢,还要自己能唱,这样再去戏园听戏,随着台上的伶人高唱低吟、击节踏板,方能悟出京戏的高妙。北平人讲究“泡戏园子”,进而成瘾,将听戏视为生活的必需,而后又成一门大学问,久而久之,消遣终于变成了生活的艺术。以至今天仍旧能在京城的公园街边传来二胡与锣鼓的声响。

如此在北平住上十来天,作者发出了感慨:“北平是一个大熔炉,无论什么人都要被他陶冶而化为一物的”,“你如果不打算在北平久住,你必得在一年以内离开,否则便永远莫想离开那里”。其实这项发现不独属于作者,许多人都发出过相同的感受。林语堂曾说,不问是中国人,日本人,或是欧洲人——只要他在北平住上一年以后,便不愿再到别的中国城市去住了。季羡林也说过,真觉得北平是世界上最好的住家的地方了。

弹月琴的老人(《北平夜话》原书插图)

民国时期,北京民俗界有两位奇人,一位是金受申先生,一位是张次溪先生,他们都是研究北京历史掌故的大家,时人尚有“京华掌故首金张”的美誉。与世居北京的旗人后裔金受申不同,张次溪祖籍远在广东东莞,大约四五岁时,他随母赴京投奔在民国司法部任职的父亲,从此在北京定居下来。北京这座城市的魔力实在不容小觑。从青年时期起,张次溪即从事北京文史资料的搜集、整理工作,矢志不渝。其对北京岁时风土的辑录、北京戏剧史料的搜集和天桥史料的撰述方面的成就均无人能出其右。

这魔力中自然还少不了一项天气方面的特产。书中第二章《飞霞妆》专记北京的风沙。旧京过去一直有“无风三尺土,有雨一街泥”和“下雨是墨盒子,刮风是香炉”的俗语。此地春日多风沙由来已久,元明以降不乏史籍记载。如清代《燕京杂记》:“都人谓清明日风作,则一月内无日不风,亦无日不沙矣!”旧时春季的沙尘天气几乎成了标志性景观,出现在诸多中外文献记载中。美国记者和作家拉莫特1919年出版过《北京的尘土》(Peking Dust)一书记叙北京见闻,几近一半的篇幅涉及北京的沙尘。德国人恩斯特·柯德士曾在描写上世纪30年代北平的《闲置的皇城》一书中也专设“北京的灰尘”一章。北京的风沙似乎成了世界驰名的特色。至于北京人自己早已把这春季连日的风沙当作家常便饭了。“每当风沙起时,北平人就发生一种亲密之感,洋车夫和苦力拿它当爽汗的扑粉,安步当车的穷教授嗅到表现艺术的土香”。这座黄尘万丈的都城好像缺少了沙尘就再不完整了一样。这种形势到了八九十年代始有改观,浮尘或沙尘暴只是偶然得见。再后来沙尘几乎绝迹,雾霾多了起来。

城市的生长速度是迅猛的,而人们又总是健忘,生活在今天城市的人们已难想象出祖辈们是如何在这同一座城市中生存呼吸的。《北平夜话》不仅是一本绝好的文学读物,作为旧京史料来看也不遑多让。气候、饮食、民俗、古迹方面不仅文字生动、笔调轻松,仍有很强的资料性质。北京的三教九流、五行八作、什样杂耍和百样吃食在钱歌川、金受申和张次溪等大家的笔下,总算没有被遗忘得太快。

晚年的钱歌川侨居纽约,除了继续写散文和翻译外,再没写出有关北京的文字。另一位流寓纽约的北京人张北海60岁退休后开始写小说,他用儿时在北京生活十三年的经历与回忆写出了一本《侠隐》,前两年被姜文拍成了电影《邪不压正》。影片中最令人惊叹与难忘的就是对老北京街市的还原和再现。北京这座城市的魔力真是不容小觑。

作者:史 宁

编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。