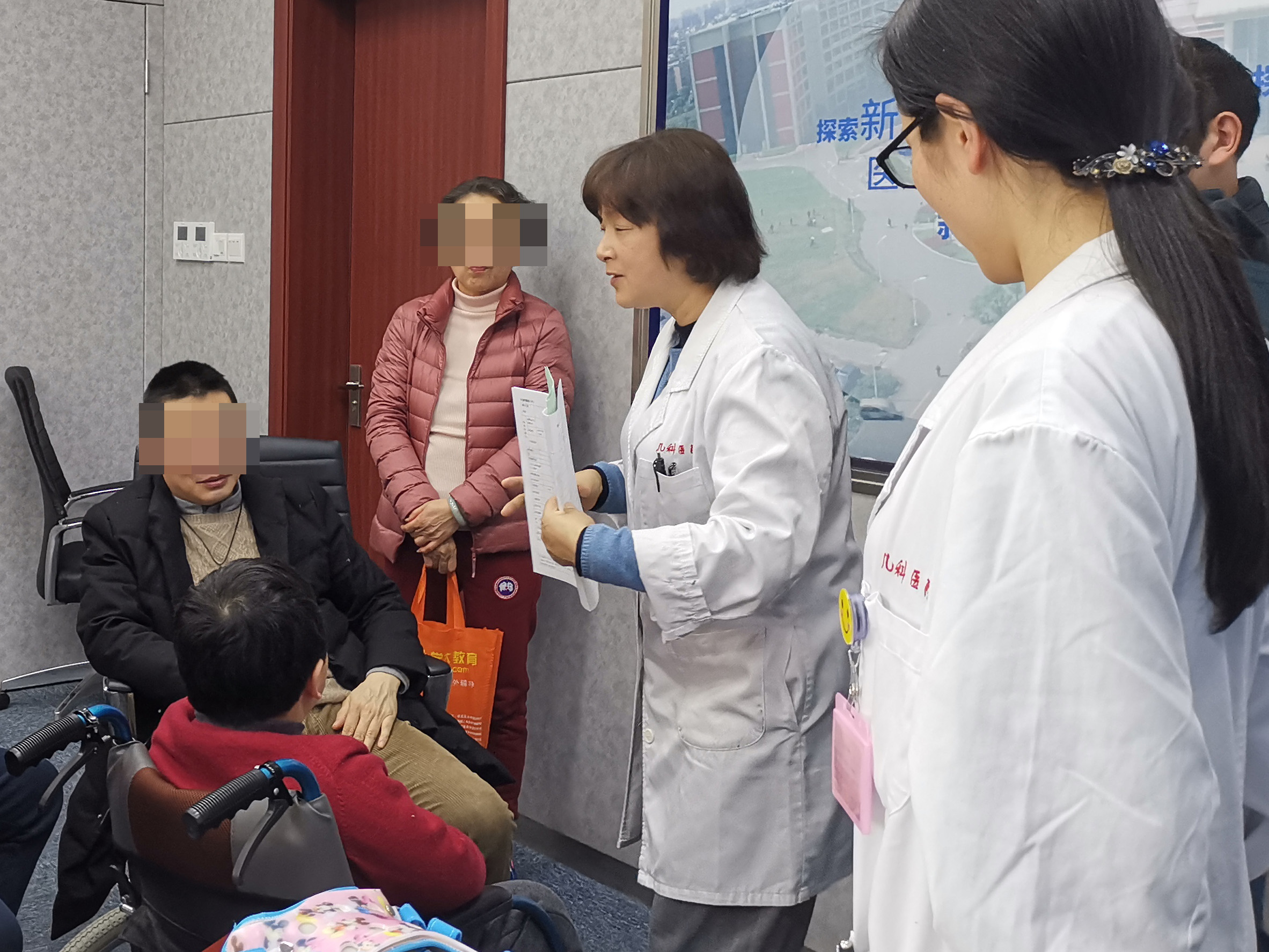

▲在赵重波的门诊,一名患者诉说这十多年的就诊经历,赵重波判断这可能是一种比重症肌无力、渐冻症发病率都要低的罕见病。

今天是国际罕见病日。医疗圈里流传着一句话,“看罕见病的医生,比罕见病还罕见”。

在复旦大学附属华山医院虹桥院区门诊大厅,经常出现这样一幕:晚上8点多,大厅的灯光都暗下来了,只有7号诊室门口的灯还亮着。“每次都是赵主任最晚,他的病人多。”门口的保安已经习惯。这就是赵重波的门诊。他看什么病,这么火?“罕见病呀!”病友口口相传。

赵重波是华山医院神经内科主任医师,他的门诊名称没有“罕见病”三个字,但全国很多罕见病病友都知道他,他的门诊里也几乎都是前来就诊的罕见病患者。

把罕见病看成“常见病”,赵重波的这条路走了近20年。

今年国际罕见病日前夕,记者走访了多位像赵重波这样的看罕见病的医生。

01

敢给患者“做减法”

面对罕见病患者,有一点让赵重波医生极为痛苦,那就是发现自己能为患者做的事很有限

2月24日,周五。赵重波的门诊早晨8点开诊,到中午12点已挂号到70号,而问诊才进展到20号病人。这一上午,大约有10多名重症肌无力患者、2名渐冻症患者、1名急性播散性脑脊髓炎患者、1名脊髓灰质炎后综合征患者,还有两三名患者的诊断里带着“?”,意味着有待进一步检查。

其中,一位父母近亲结婚的中年女士,终于在诊室里等到了一个答案:肢带型肌营养不良症。这是一种比重症肌无力、渐冻症发病率都要低的罕见病,即便如此,她仍然感到心情好了一些。她对赵重波说,“十多年了,我差点就要放弃了,这下总算快要明白了。”

这是赵重波问诊的常态,十多分钟的面诊,浓缩了一名罕见病患者十多年的“罕见人生”。

▲赵重波的门诊上有不少罕见病患者,由于疾病复杂、表现琐碎,一些家属会用手机记录下患者诸多情况,拿到他的门诊上,等他来“破案”。

罕见病,指发病率极低的疾病。目前,全球已知罕见病约7000多种,我国罕见病患者约2000万人,每年新增罕见病患者超20万。

有一些孩子,白白胖胖,小手小脚,为了吃,他们会翻垃圾、会吃猫粮,甚至薅自己的头发吃,他们可能得了“小胖威利综合征”;

也有一些小孩,从学走路开始,腿就有些“罗圈腿”,到1岁半左右只能扶着床边颤颤巍巍地走,再后来不仅身高比同龄孩子矮了大半截,还时不时喊腿疼,他们可能得了X连锁低磷血症;

还有一名35岁的男子,5年前突然开始胡言乱路,还出现发作性意识丧失,每次意识障碍发作前都要进食大量主食、甜食,他可能得了成人2型瓜胺酸血症;

还有的人从上学时就容易犯困,后来愈演愈烈,白天可以睡十多次,且不分场合、不可控地入睡,这可能是发作性睡病……

很多罕见病的名字很好听,“木偶人”“瓷娃娃”“蝴蝶宝宝”“月亮孩子”,这大概是人们对这类疾痛的最大善意。

赵重波不是从一开始就看罕见病的。2004年,一场国际大会上,国外医生展示了在神经肌病罕见病领域的先进理念和诊疗技术,让刚工作两年的他深受震撼。

“当时,所有的研究证据都是国外的,罕见病在国内医学领域是冷门,几乎没人愿意研究。但患者有需要,有些事总要有人做。”赵重波师从我国著名神经病学专家吕传真教授。2005年,在吕传真教授支持下,赵重波与卢家红共同组建了华山医院神经肌病亚专业组,并逐步建立和完善了支撑神经肌病诊断的肌肉与周围神经病理诊断体系,发展至今,已积累了丰富的临床诊疗经验和大量生物样本。

“面对罕见病患者,有一点让医生极为痛苦,那就是发现自己能为患者做的事很有限。”这一度让赵重波对自己工作的意义产生困惑。“老实说,没有兴趣,我是坚持不下去的。我认为,我的工作意义是有的,因为我们仍可以去关怀患者,帮他们分散痛苦,减少焦虑,重新振作起来。”

▲一名重症肌无力患者认真记录赵重波交代的用药计划、注意事项

在罕见病医疗圈里流传着一句话:比罕见病更罕见的,是能治疗罕见病的医生。赵重波的患者“集聚效应”,某种程度上与此有关。在他这,有渐冻症患者的诊断获得了明确,有重症肌无力患者可以重返工作岗位,还有更多罕见病患者平日正常生活、工作,每三个月甚至半年回来找他复诊。他不仅把一些罕见病看成了“常见病”,还看成了“慢性病”。

以治疗重症肌无力为例,激素几乎是必选,但用法用量上很考验医生。赵重波有一条重要的用药原则:做减法。在基本达到治疗目标的前提下,药物需要个体化,用得越少越好。

敢大胆给患者“做减法”,是因为他对自己不断“做加法”。“赵老师真的是付出了很多。”他的一位学生说,平时很少看到赵重波外出旅游或休假,除了出门诊、查房,他很多时候都泡在各种学术讨论和会议里。在赵重波及国内多位专家的共同努力下,2020年重症肌无力的最新指南里,已纳入中国人自己的研究数据。目前,赵重波和他的团队仍在主持开展多项新药临床研究,努力为中国罕见病患者探索效果更好的治疗方案。

“当乏力感变身成重症肌无力,这位医生可以对付‘恶龙’。”在网上,有人这样称赞赵重波。

02

只在文献里见过这种病

作为我国在DMD领域诊疗与研究的探索者、先行者,这20多年来,李西华有无数个时刻经历着“无力感”

14岁的小扬被妈妈推进诊室,胖胖的身体歪坐在轮椅中。他是一名杜氏肌营养不良症(DMD)患儿。

2016年,复旦大学附属儿科医院DMD-MDT团队正式成立,由复旦儿科神经肌肉分子病理诊断研究室李西华主任牵头,参与科室包括神经内科、营养科、康复科、心理科、心内科、呼吸科、骨科等。

在李西华的办公桌上,患儿的登记与随访本垒起厚厚几摞。8年间,来自全国近3000名患儿走进DMD门诊,年龄最小的确诊者出生仅9天。

2009年,小扬出生,自小体弱,一次偶感风寒,他得了肺炎,肝功能检查结果让这家人很意外。肌酸激酶数值4万多,而正常孩子的数值应该在200以内……问诊医生说只在文献里见过这种病。检查数据,仅提示患病的可能。

孩子未出现明显症状,加上家里还有个健康的大女儿,一家人并未将此放在心上。到2018年,家长再找到李西华时,小扬已出现下肢无力、无法下蹲等症状。

“十多年前,很多医生对DMD不了解,甚至会将它当成肝炎或脑瘫治疗。”李西华说。

在儿科医院,小扬很快确诊了,正是杜氏肌营养不良症。这是一种X连锁隐性遗传病,简言之,母系遗传,男系发病。全球范围内,每3500-5000例男婴中就有1例DMD患者,相对庞大的患者基数,使该病又被视作“罕见病中的常见病”。

“DMD患者一般在3-4岁出现症状,肌肉萎缩,若不及时干预治疗,通常在12岁前就会失去行走能力,并在30-40岁左右死于心肺衰竭。”李西华说。

2021年,小扬12岁,开始出现行走困难,在妈妈搀扶下,他只能平地行走数分钟。当记者此次在诊室见到他时,他已只能借助轮椅出行。对此,李西华有些无奈,“小扬来得太晚了。”

作为我国在DMD领域诊疗与研究的探索者、先行者,这20多年来,李西华有无数个时刻,经历着这样的“无力感”。

李西华第一次见到DMD患者是在1994年,她在日本京都大学留学,主攻肌肉学。一次偶然,她在校园论坛上刷帖得知,一对日本夫妇在找中文老师,授课内容有些匪夷所思——翻译《本草纲目》《神农本草经》。

“我的孩子得了‘绝症’,一种肌肉病。我们查遍资料,发现中医有‘痿症’一说,我们想试试。”在对方家中,年近六旬的夫妇礼貌地向李西华解释。夫妇俩的儿子坐在定制轮椅中,服用激素后整个人有些浮肿,便携式呼吸机安静运转着。他说话很慢,轻轻问李西华,“父亲说,中医能救我,你觉得我等得到吗?”当时,他只有18岁,但到了医生宣判“死刑”的年纪。

时隔30年,李西华回忆那个场景依旧清晰。当她离开日本回国时,夫妇俩的儿子仍坚强地活着,那时他25岁……

03

治或不治,在挣扎中选择

既不能根治疾病,用药后副作用管理又十分繁琐,因此,不少前来问诊的家庭,后来“失联”了

“做好早期的心脏管理、呼吸管理、身体护理,DMD患者活到四五十岁并非痴人说梦。”这次经历对李西华影响很大,她决定为这个群体做些什么,可当时国内诊疗现状并不理想。十二三岁便心衰而亡的患儿不少,原因之一是激素没有用准确、用到位。

治疗DMD,没有特效药。全球公认的延缓病情的方法是服用激素,再辅以正确的康复治疗。

“2015年前,我做过一项调研,发现我国DMD患儿激素使用率仅25.9%,当时欧盟国家患者激素使用率已接近100%。”李西华解释,罹患DMD后,肌肉会产生大量炎性细胞,激素能有效抑制炎性因子,延缓肌肉的坏死变性,促进肌肉细胞再生。

她曾给疾病晚期患儿做活检,皮肤拉开一道口子,几乎不见肌肉,“手一伸进去,都是硬乎乎的结缔组织,没功能。”激素的作用是让肌肉不要耗竭得太快。可很多家长的第一反应是,激素能根治吗?李西华老实回答:“不能。”

既不能根治疾病,用药后副作用管理又十分繁琐,因此,不少前来问诊的家庭,后来“失联”了。

说到这里,李西华拍了拍手中的随访本,她要求患儿一年至少两次随访,遇到长时间不复诊的家庭,团队会联系家长。有时,电话拨过去,是空号。更多时候,话筒中传来家长的质问,“你们打这个电话是什么意思,是有药可以根治我的孩子吗?”

罕见病的治疗,家庭支持系统非常重要。李西华见过太多家庭的挣扎——治病意味着高昂的经济成本、人力代价以及一个未知的结局;不治,又不甘、不忍。

根治,是许多家庭对罕见病的期望,但能实现的还不多。通过造血干细胞移植的方法,上海市儿童医院血液肿瘤科近年来成功完成罕见病移植30余例,涵盖遗传代谢病、免疫缺陷病、骨髓衰竭性疾病等。

“在已知7000多种罕见病中,仅不到5%有药可治。较于药物替代治疗罕见病的终身服药,造血干细胞移植治疗罕见病可以一劳永逸。”上海市儿童医院血液肿瘤科主任邵静波说。

上海市儿童医院血液科首例异基因造血干细胞移植的患儿嘉嘉,是一名克罗恩病患儿,这是一种炎症性肠病,主要表现为腹痛、腹泻、体重下降。

通过高通量测序基因检测技术证实,嘉嘉存在IL10RA的复合杂合突变,这是由于白介素10受体缺陷所致的极早期发病炎症性肠病。血液科医生为嘉嘉进行脐带血造血干细胞移植。移植后12天中性粒细胞成功植入,移植后14天查嵌合率达96.7%,移植后16天大便成形,这也是嘉嘉出生3年多来第一次大便成形。如今,他已能和正常的孩子一样生活、学习。

04

翻开基因“天书”

从理论上来说,这种疾病的遗传患病几率仅25%,但不幸的是,欢欢三次都碰到了

罕见病患者,一个病人身后,牵出的是一个家庭。李西华曾遇到一对从宁夏来的夫妻,爸爸背着一个8岁的男孩,骨瘦如柴、萎靡衰弱,手上牵着一个4岁的男孩,妈妈肚子里还有一个,已怀孕9个月。那是李西华从医以来遇到的最大DMD家系,三代人中共有9名DMD患者。

见到此景,李西华内心的无助感,再度翻涌。

医学文献显示,每个人身上都有5-10个缺陷基因,一旦夫妻双方拥有相同的缺陷基因,就有可能生下有罕见病的宝宝。把好预防关,唯有早发现、早干预才是罕见病防治的最佳途径。

“我们胎儿医学科医生的职责是翻开基因‘天书’,减少悲剧发生。”上海市第一妇婴保健院胎儿医学科主任兼产前诊断中心副主任孙路明说,来门诊咨询的患者,有的自己是罕见病患者,有的家族中有罕见病患者,有的已生育了罕见病孩子,他们共同的诉求是,生育一个健康宝宝。

“许多患者辗转到我们这里,基本是最后一站,求我们一定帮帮忙。”有位患者让孙路明印象深刻:孕16周的欢欢,是第三次妊娠,前两次妊娠时宝宝都在孕中期发生了严重水肿,只能忍痛引产。

刚开始,欢欢的检查一切正常,不幸的是,孕25周,胎儿又开始发生水肿。医生马上对保留的羊水、夫妻双方外周血DNA做了外显子测序,结果提示,胎儿为戈谢病。这是一种家族性糖脂代谢疾病,严重者发病1-2年后死亡,临床主要表现为生长发育落后甚至倒退,肝脾肿大及各个系统受累。

“从理论上来说,这种疾病的遗传患病几率仅25%,但不幸的是,欢欢碰到了三次。”孙路明说。医生根据测序结果对欢欢进行了再次妊娠方案的咨询,最终欢欢选择了第三代试管婴儿。经历四次妊娠,欢欢最终拥有了一对健康的双胞胎。

孙路明建议,有生育意愿的夫妻在婚前或孕前应做好相关筛查,做好一级预防。

05

“罕见”正慢慢被“看见”

如何认识“身体中的异常”、如何看待人群中的“少数派”,是医学问题,也是社会学问题

2016年,儿科医院DMD-MDT门诊开诊,李西华当时给自己定下三个目标:将激素使用率提上去;让孩子至少能接受小学教育,学一些最基本的知识;做好产前诊断,不让伤痕累累的家庭再生下一名罕见病患儿。

如今,在她的门诊上,激素使用率已升至85%。近年来,不少制药公司开始关注罕见病,研发DMD相关药物,一切在向好。

“这一路走来,其实我们和罕见病患者是一样的,从不受关注,到渐渐被看到、被重视。”接受采访时,李西华与记者聊起一些往事。大概十年前,主攻罕见病的医生到外地出差,多少有些“寒酸”:坐绿皮火车,住快捷酒店,开会坐在角落。为了不耽误周一的工作,常常是买凌晨的火车票回上海;为了省钱,经常在地铁站外等着工作人员拉开卷帘门,坐上第一班地铁回医院……

时间推移,这种落差感慢慢消失,罕见病医生开始走到幕前。“很高兴大家开始关注罕见病,我觉得我的患儿们‘有救了’!”她希望,所有在管的DMD患儿都能在她手上顺利“成年”,年满18周岁后,将他们好好地交给成人门诊。

自2018年国内发布首批罕见病目录,对罕见病给出“中国定义”算起,国内罕见病行业的发展已进入第5个年头。一份最新的中国罕见病行业趋势报告显示,自我国第一批罕见病目录出台后,我国罕见疾病药物上市数量呈明显上升态势,与全球的差距在缩小。截至目前,基于第一批罕见病目录,已有199种药物在全球上市,涉及87种罕见病。其中,103种药物在中国上市,涉及47种罕见病;73种药物在中国上市、并纳入医保,涉及31种罕见病。

因罕见病可能涉及多器官系统,看罕见病的医生可能散落在神经内科、内分泌科、骨科、血液科、肾脏科等等,如今,不少医院陆续开出罕见病中心、罕见病遗传咨询门诊,更多药企投入罕见病研发,“罕见”正慢慢被“看见”。

“以脊髓性肌萎缩症治疗为例,我们现在有了诺西那生钠和利司扑兰,杜氏肌营养不良症也有了Ataluren,越来越多的创新疗法在改写一个个罕见病‘无药可医’的格局。”赵重波欣喜之余,同时关注着更多问题,比如,有多少价格昂贵的罕见病高值药纳入医保、有多少罕见病患者用上了药。这里不仅涉及一个个小家的“经济账”,更涉及一个国家、一座城市的卫生经济学“大账”。如何认识“身体中的异常”、如何看待人群中的“少数派”,是医学问题,也是社会学问题。

作者:唐闻佳 李晨琰

编辑:李晨琰

责任编辑:樊丽萍

*文汇独家稿件,转载请注明出处。