儿童髓母细胞瘤的诊断和治疗有了新策略。今天,记者从复旦大学附属儿科医院获悉,该院周玉峰、李昊课题组的一项最新研究成果发表于《细胞死亡与分化》杂志,揭示了外泌体来源的微小RNA在儿童髓母细胞瘤发生发展过程中的作用及分子作用机制。

髓母细胞瘤是儿童最常见的颅脑恶性胚胎性肿瘤,世界范围发病率约为每年5.07-6.8/10万人。目前,临床上针对髓母细胞瘤的治疗总体为联合治疗,即手术为主,综合放疗以及化疗、靶向药物治疗等为辅。可惜,髓母细胞瘤的发病机制极其复杂,总体治疗效果并不理想。

近几年,关于肿瘤与微环境之间的生物信息交流逐渐成为肿瘤学研究的热点。

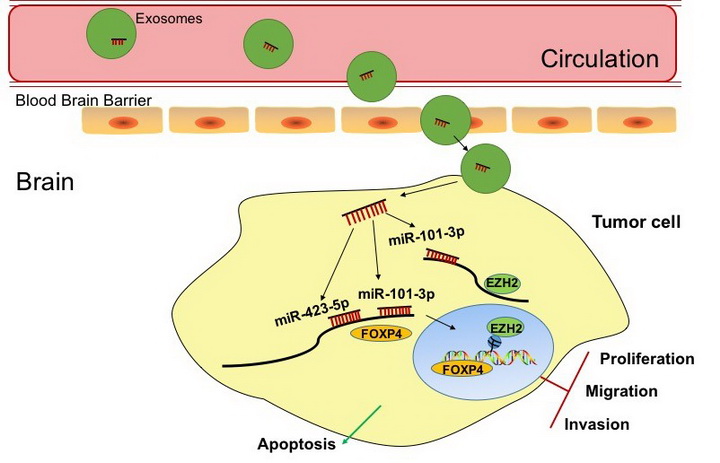

“肿瘤微环境的变化很大程度上影响了肿瘤的进展,同样影响了肿瘤的侵袭性、转移以及其他一些恶性生物学行为等,外泌体作为细胞间交流的重要媒介,渐渐引起我们的重视。”周玉峰说,外泌体是一种球状膜性囊泡,可携带核酸分子、蛋白质及脂类分子等生物活性分子,作用于靶细胞,参与细胞间信号传导、抗原呈递、细胞代谢以及免疫反应应答等过程。值得注意的是,外泌体不仅可在正常生理过程中发挥作用,同时在炎症、心血管疾病、神经退行性病变以及肿瘤等发生发展过程中均扮演了重要的角色。

课题组研究发现,儿童髓母细胞瘤患者外周血血浆外泌体中,miR-101-3p和miR-423-5p这两个微小RNA的表达较正常人明显升高;通过将外泌体与肿瘤细胞共培养,证实微小RNA能够通过外泌体转移到肿瘤细胞内。

研究提示,髓母细胞瘤患儿中,巨噬细胞或单核细胞分泌的外泌体中富含miR-101-3p和miR-423-5p,两者共同靶向FOXP4基因发挥抑制肿瘤生长的作用;miR-101-3p还可靶向EZH2基因,发挥更强的抑癌功能。这两种外泌体来源的微小RNA分子可成为髓母细胞瘤患儿潜在的诊断及治疗靶标。

据悉,复旦大学附属儿科医院神经外科医师薛萍、儿科研究所实验师黄赛花和副研究员韩晓为共同第一作者,复旦大学附属儿科医院/生物医学研究院周玉峰研究员和神经外科主任医师李昊为共同通讯作者。

作者:李晨琰 奚晓蕾

编辑:王星

责任编辑:唐闻佳

图源:院方供图

*文汇独家稿件,转载请注明出处。