一件水蓝色衬衫,一头白发,92岁高龄的上海交通大学医学院附属瑞金医院心脏内科教授丁怀翌静静坐在那里,就能让人感受到一种力量。对医学院的学生来说,她与先生的故事又堪称传奇。丁医生的先生是杨之骏教授,当年成功抢救炼钢工人邱财康的治疗组成员、我国烧伤学开创人之一、瑞金医院终身教授。

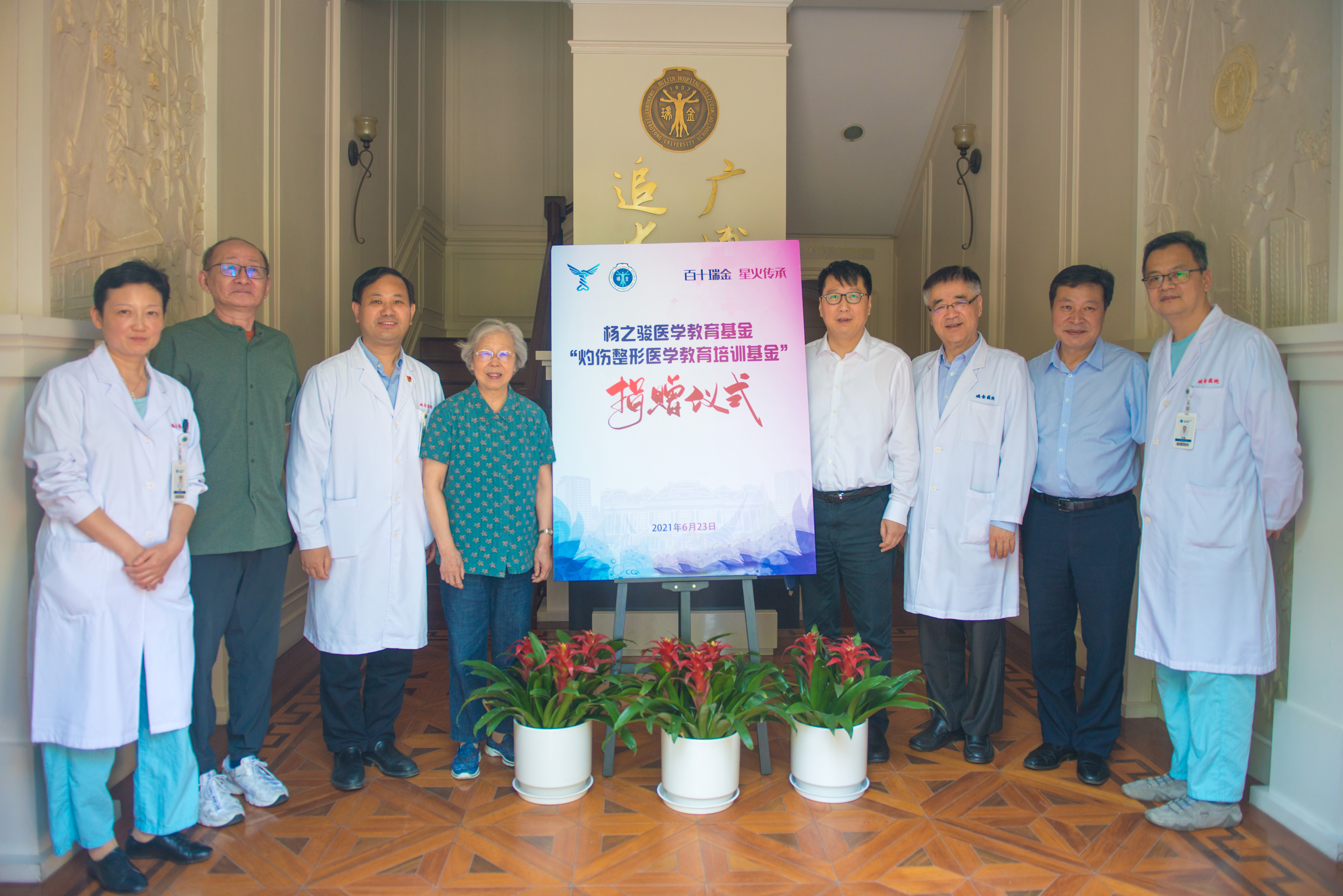

杨之骏教授已仙逝,丁医生今日回到两人共同工作过的瑞金医院,是带着另一份使命——杨之骏医学教育基金“灼伤整形医学教育培训基金”捐赠仪式今天在瑞金医院举行,丁医生捐赠100万元,专用于青年医学人才培养,希望能促使医学生更加心无旁骛地学习和进步,做一名好医生。

巨额捐款,这不是第一次了

这不是老太太第一次捐款了。2016年春天,一位老太太穿得整整齐齐地走进重庆南路227号。“先生一年多前去世,我也年龄渐长,时间不等人了,得抓紧做这件事。”这名老太太就是丁怀翌医生,重庆南路227号正是她与先生杨之骏教授的母校——上海第二医学院(现交大医学院)。

丁医生至今保留着他们夫妇与邱财康的合影

2017年的第一个工作周,校友基金会两名工作人员的见证下,丁怀翌医生在家中签署了捐赠协议,以已故先生之名设立“杨之骏医学教育基金”,专用于资助医学生。

这是一场简单得都谈不上仪式的捐赠,却饱含老专家浓浓的医学情。“希望这点钱能让医学生心无旁骛地去学习,不被物欲侵染,做一个好医生。”丁医生说。

“杨之骏医学教育基金”就这样设立了。根据协议,首笔捐款10万,今后5年,丁医生每年还将续捐10万,共计50万。基金分设奖学金和助学金,奖学金每年在“临床五年制一大班”的二、三、四年级中各选1名优秀学生,给予1万元奖励;助学金每年设1个名额,在开学前选1名“临床五年制一大班”二年级具有迫切经济需要的学生,连续每年资助1万元学费,直至毕业。

丁医生一点点拿出的,是夫妻俩毕生的积蓄,对奖金获得者,老太太就提了一个朴素的要求:好好学医。捐款协议写有这样一条:“助学金受奖者中途退学或改为非医学专业,奖学金自动停止。”

“穷且益坚,不坠青云之志”

如此关心后学,是因为杨之骏和爱人丁医生都曾是瑞金医院的医生。这次再捐百万积蓄,瑞金医院举行了一个简单而隆重的小仪式,请来了丁医生以及杨之骏生前任职的瑞金烧伤科的同事们。

“杨老师1954年毕业分配到瑞金医院,他全心投入医疗科研工作,不分昼夜,也正是如此,在4年后,他就与许多专家一起共同创造了成功抢救钢铁工人邱财康的奇迹,轰动了海内外。这不仅改写了病人的命运,改写了世界烧伤医学的历史,更成为瑞金医院乃至中国烧伤医学学科发展的一个重要起点。”谈及杨之骏教授,瑞金医院灼伤党支部书记、灼伤整形科主任刘琰教授几度哽咽,红了眼眶。

刘琰说,“能成为瑞金烧伤的一员是我们的幸运,而我们的肩头更有责无旁贷的责任,必须延续这份精神,发扬光大。”

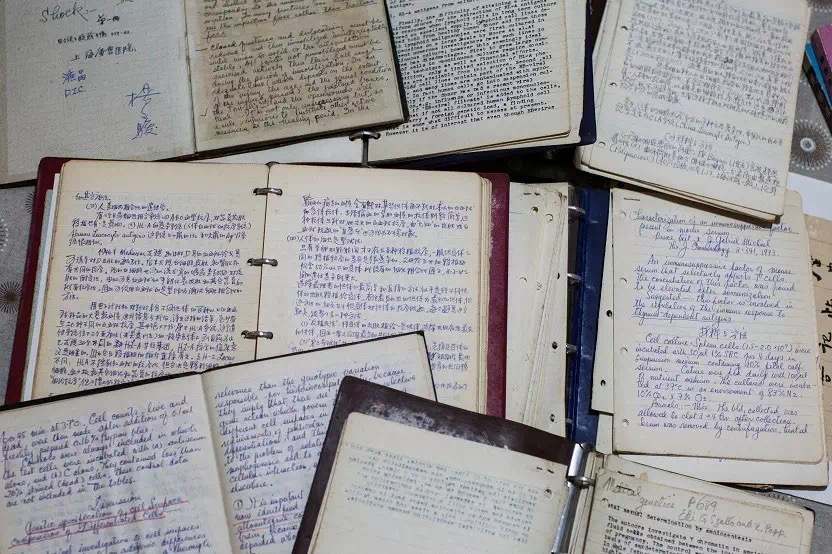

杨之骏教授的笔记本

作为我国烧伤学科奠基人之一,杨之骏教授围绕患者需求的发明创造很多,他研制生产了烧伤病人专用的热风机,开创了热风疗法在烧伤治疗中应用的先例,他还作为主要人员参与了皮肤混合移植技术的研究,提高了大面积三度烧伤治疗的水平,建立了中国第一家皮库,使医院能储存分类皮源,以备急用……

“我们理解了这代人的信仰后会很感动,杨医生留给我们的精神遗产第一就是信仰,第二是爱,对邱财康也好,对病人、对学生、对年轻人,他都是充满着爱,第三就是担当,抢救邱财康没先例可循,抢救难度非常大,杨医生与很多专家一起克服重重难关,永不言弃,最终创造了奇迹,这份担当精神对我们学科至今都有启示。”刚从湖北十堰参与伤员救治工作归来的灼伤整形科医生张勤告诉记者。

抢救邱财康100个日夜,后来大名鼎鼎的董方中、傅培彬、邝安堃、徐福燕、戴自英、张涤生等上海专家,都聚在邱财康的病床边。那年,杨之骏28岁,他就在这名钢铁兄弟的床头,密切观察记录下他的情况,一步步探究治疗策略的推进。

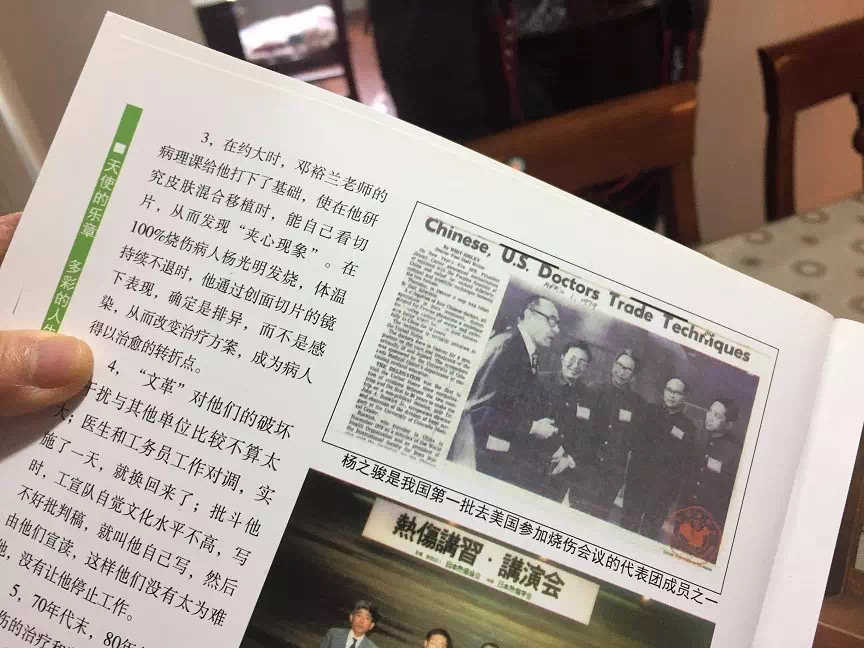

对丁医生来说,这个教育基金还有一层特殊含义,就是延续他们夫妻俩对医学事业的期望。上世纪70年代,烧伤已成为我国相对成熟的学科,1979年4月的一张美国报纸上,记录了中国烧伤专家为丹佛的医生展示严重大面积烧伤病人的治疗技术,杨之骏正是4位烧伤专家之一。

很快,德国斯普林格出版社向中国专家约稿,邀请上海第六人民医院的陈中伟和瑞金医院的杨之骏分别撰写英文专著。因为,在他们眼中,中国这两个医学学科遥遥领先世界——一个是六院的断指再植,一个就是瑞金的烧伤。

1982年,由杨之骏主编的《Treatment of Burns》(《烧伤治疗》)问世。他将唐代王勃名篇《滕王阁序》中的一句“穷且益坚,不坠青云之志”译成英文,写在序言前,以展示我国烧伤事业白手起家、赶超世界先进水平的决心。

一生俭朴,“红色”是最光荣的底色

一次次捐出不小的款额,并不是因为这对老医学专家夫妻多么大富大贵。

“我真心希望获得奖金的医学生们能记住,这是他们的前辈的毕生积蓄,两位老专家品格高贵,一生俭朴,希望同学们不辜负这份期许。”瑞金医院院长、中国工程院院士宁光说。

当天,宁光代表医院向丁怀翌教授赠送了由上海交通大学设计学院青年学生绘制的她的肖像油画。

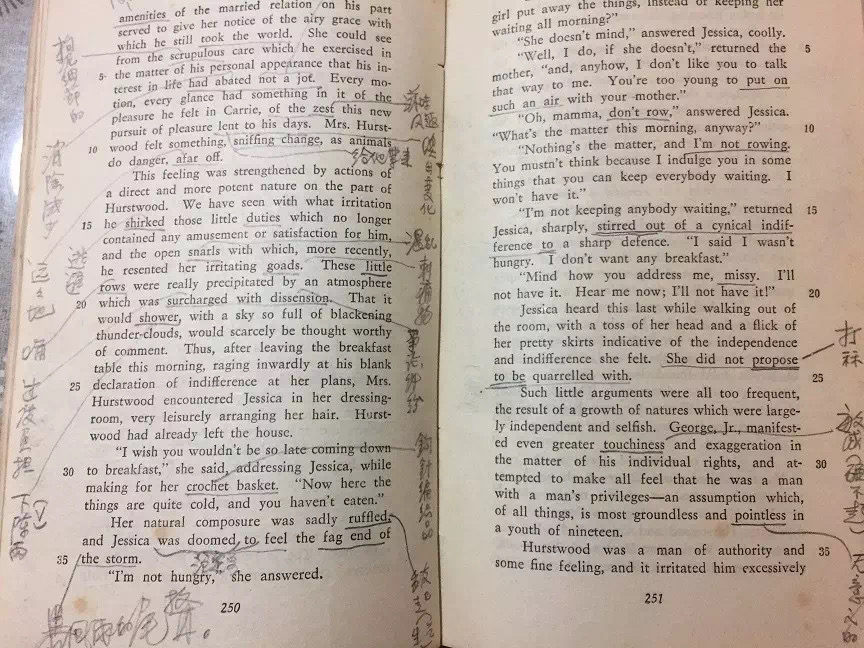

杨之骏抓着医生组成读书小组,领读世界名著,为了领读《嘉丽妹妹》,他在书上写满教学批注

上海市卫健委党组书记章雄感慨地说,至今记得第一天到瑞金医院烧伤科报到,杨之骏教授一笔一划认真将他的名字记在科室人员名单上。“杨老师要求严格,白天守着患者,观察尿量等等细节……忙了一天到晚上,还要抓着我们学外语,要我们读《双城记》等名著小说。”章雄记得,后来与同学们去杨老师、丁老师家拜年,“去过的人都知道,真是再简单不过的家,老专家是将毕生献给了医学,为了病人励精图治。我想,这不仅仅是烧伤精神,也是瑞金精神。”

令人动容的是,两名老专家都是老党员,杨之骏1946年入党,丁怀翌1949年入党,“红色”成为这对医学伉俪最光荣的底色。

1983年,杨之骏在1975年中文版《烧伤治疗》的基础上编写第二版。遗憾的是,这成为他的最后一本书。54岁这年,他发生了脑梗,并导致偏瘫,但病魔没有击倒他,他开始用左手写字,写下了自己的心愿:“历史不能修改,只能记述,此时此刻,它等待着你去记述一个勤劳、正直、顽强、善良的共产党员。”

“从24岁医学院毕业,到54岁病倒,他把30年最好的青春都献给了烧伤事业。”丁医生说,30年来,凡有危重病人时,杨医生一般都住在病房,有时回到医院附近的家中,半夜听到一声呼叫“杨之骏”,他蹬着自行车就去了。

而从54岁病倒,到84岁离世,整整30年,杨教授依旧未停止学习,他摘抄古文观止、史记,一本本中英文笔记堆满书房。

他对年轻人说,“当医生不仅要看学术文献,也要读一些文学,提高修养。”

这是一个捐献仪式,更是一堂生动的党史学习教育课,在场医学青年党员无不感怀于老专家的风骨与追求。瑞金医院党委书记瞿介明教授说,这个医学教育基金将激励青年医学人才坚定“立行医之志,怀向善之心”的初心,不负前辈的期望,让“广博慈爱、追求卓越”的瑞金医院精神薪火相传。

作者:唐闻佳

编辑:李晨琰

责任编辑:姜澎

图源:唐闻佳、瑞金医院

*文汇独家稿件,转载请注明出处。