小雪节气,杏林春暖,今天(11月22日),上海市中西医结合界隆重集会,祝贺当代中西医汇通派的代表人物、上海市中西医结合学会名誉会长、复旦大学附属华山医院王文健教授从医50周年,并举办了首届中西医汇通派学术论坛。

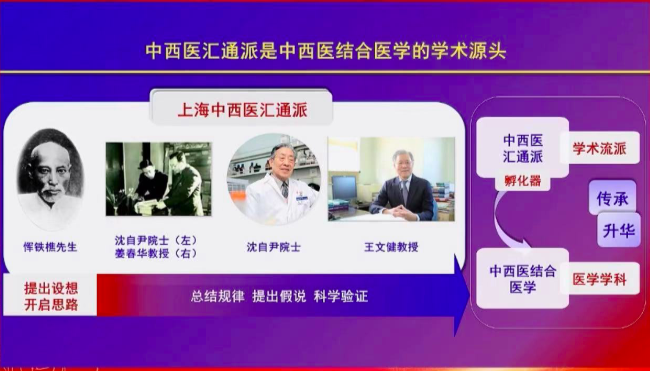

百年以前,得风气之先的沪上名医恽铁樵先生提出:“中医有演进之价值必须吸取西医之长,合化产生新中医,是今后中医必循轨道”,其学生陆渊雷先生倡导“以今日之理,释古人之法”,主张以现代科学理论来研究和阐述中医药学,这是上海最早发出的中西医汇通派的学术宣言。

百年以来,中西医汇通派的历代传人秉承开放之姿态,发扬包容之精神,寻求中医、西医的融合之道,尝试中西医汇通的临床实践,探索构建中西汇通的理论体系。

尤其是新中国成立以后,在党的“中西医并重”和“中西医结合”方针的指引下,中西医汇通派一批传人进行了大量的临床实践和科学研究,不断总结规律,发展和完善中西医汇通派的学术思想,推动了中西医结合医学这一新的学科的建立,涌现了姜春华、沈自尹、王文健等一批著名的中西医结合专家,成为上海市中西医结合的一支骨干力量。

他们勇于创新,锐意进取,在从事常见病、多发病的中西医结合防治的同时,致力于中西医结合医学发展的重大和关键科学问题的探索和研究,在中西医理论的比较研究和创建新的理论体系的思路和方法方面,在用现代科学阐明中医理论的内涵及其临床应用研究方面,在辨病治疗和辨证治疗的优势互补、科学结合方面做了许多开创性的工作。

其中,沈自尹院士提出了“同病异证、异病同证”“同病异治、异病同治”,“辨病与辨证相结合”“宏观辨证与微观辨证相结合”等发展中西医结合的一系列指导性的原则,并用现代科学理论阐述了中医肾阳虚的病理本质。

王文健教授深入研究了中西医科学思维的差异,提出中西医结合老年病的防治要遵循“天人相应”的自然观,综合调理的整体观,个体化防治的辨证观和身心兼顾的健康观等四大原则。他提出以中医“脾虚不化”来诠释代谢综合征的病机和指导治疗,进一步完善了中医“脾主运化”的理论,推动了脏象学说的深入研究。

他和沈自尹院士一起提出以“同病类证,同病类治”取代“同病异证、同病异治”,能更加科学地反映病证关系。这一系列研究成果对上海乃至全国中西医结合医学的发展都起到了积极地推动作用。

这次举办的首届中西医汇通派学术论坛,交流了中西医汇通派的临床实践和科学研究的最新进展,认真梳理了中西医汇通派的治学风格和学术思想,起到了正本清源,总结经验,认清方向,砥砺前行良好成效。

中国科学院陈凯先院士,上海市科协马兴发书记,上海市卫生健康委胡鸿毅副主任、赵致平巡视员,上海中医药大学专家委员会主任、名老中医代表施杞教授、中国中西医结合学会副会长、上海交通大学医学院党委副书记施建蓉教授和华山医院党委书记邹和建教授等嘉宾出席会议,祝贺王文健教授从医50周年和首届中西医汇通派学术论坛的成功举行。

中国科学院资深院士、国医大师陈可冀教授和国家荣誉“人民英雄”获得者、中国工程院院士张伯礼教授向大会发来了贺信。

陈可冀院士指出,“中西医汇通派的核心理论影响广泛,对我国中西医结合医学的发展具有重要的推动作用。”他在向王文健教授从医50周年表示祝贺的同时,“希望他作为中西医结合学科的领军者和当代中西医汇通派的代表人物,能够为中西医结合事业继续做出新的贡献。”

张伯礼院士在深情地回顾中西医结在新冠肺炎疫情防控合中作出的重要贡献后指出:“中西医结合不但是中国医学发展的方向,也是世界医学向更高层次发展的必然趋势”。他衷心希望王文健教授和他带领的团队不断总结经验,在做好流派传承的基础上不断创新,为发展中西医结合事业再立新功。

王文健教授在致辞中表示,中西医汇通派是中西医结合学术的源头,是中西医结合学科诞生的学术孵化器。举办这个学术论坛,是中西医汇通派传人沈自尹院士生前的心愿,并且强调“正本清源”。今天的论坛只是个开始,是中西医汇通派新长征的出发点,梳理思想,总结经验,认准方向,创新发展,壮大人才队伍将是今后的重要任务。

回顾这五十年,他感恩伟大的时代和改革开放,感恩“科学的春天”和研究生招生制度,感谢上海给个人的成长和流派的发展提供的优越政策环境、学术环境和人文环境,感谢一路上遇到的好老师——在兰州时期的老师,姜春华老师,而沈自尹院士不仅是导师,更是有幸共事40多年的领路人。

王文健1970年毕业于上海第二医学院,分配进入甘肃省西医离职学习中医班工作,1978年恢复研究生培养制度后考入上海第一医学院,先后师从沈自尹院士和姜春华教授,是我国培养的第一位中西医结合博士。

王文健一直工作在临床一线,以其丰富的中西医学知识赢得了广大病人的尊重和赞扬。他在擅长的中西医结合老年病和代谢病领域注重经验总结。在代谢综合征的防治中,他通过中西医学的比较,提出以中医“脾虚不化”来诠释代谢综合征的病机,以“聚证”来阐明其症候,并创立了“益气化聚”的治法和相应的方药进行治疗。这些创新之举,进一步完善了中医“脾主运化”的理论,澄清了中医“聚证”概念的模糊认识,大大提高了临床疗效。2004年,王文健被评为“上海市名中医”。

1998年,王文健担任上海医科大学(后复旦大学)中西医结合研究所所长,曾承担国家攻关、国家自然科学基金重点课题等科研项目20余项。他早年协助沈自尹院士开展中医肾本质理论及其在COPD和多种老年病临床应用的研究;后来在脾虚症候方面深入开展脾主运和脾主化的比较研究,并对益气化聚方改善胰岛素抵抗的机制作了深入探索。

2002年起,王文健担任复旦大学上海医学院中西医结合系主任,在沈自尹院士的支持下,参加教育部学科评审,成为国家级重点学科,并且在随后的两轮学科评审中排名始终位列国内前列。在本科生教学中,他带领系里的老师开设中医和中西医结合各种课程5门,其数量和总课时成为全国西医院校之最。主编的本科生教材和研究生教材分别获得市教委和复旦大学的教材奖,本人被评为医学院优秀教师。除带教硕士、博士和博士后外,王文健在2012、2017年被国家中医药管理局批准为第五、第六批“全国名中医传承指导老师”,又开展了师带徒的工作。

2009年,王文健受上海中医药大学和岳阳中西医结合医院的邀请,带领团队筹建了上海市中医药研究院中西医结合临床研究所,短时间内就取得很大成绩,被评为国家中管局的重点学科,获得各类人才基金、学科建设基金和科研基金累计约2000万元,几乎每年都能获得国家自然科学基金项目资助,研究所至今已发表SCI论文数十篇。

几十年来,王文健共获得国家科技进步奖二等奖1项和省部级科技奖励10项,2010年被中国科协评为“全国优秀科技工作者”,2019年荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的中华人民共和国成立70周年纪念章,今年又获得了上海市中医药杰出贡献奖。

王文健连续三届担任中国中西医结合学会副会长和上海市中西医结合学会会长。他积极为上海专家争取在全国学会中的学术地位和话语权,同时也为上海市的学会工作倾注了大量心血。他积极承接政府职能的转移,组织学会专家,完成了上海市1万多名非中医类别基层医生的中医药基本知识和基本技能的培训工作。在他的策划下,学会工作成绩显著,已连续六年获评上海市科协的“五星级学会”。

首届中西医汇通派学术论坛的成功举办,交流了中西医汇通派的临床实践和科学研究的最新进展,认真梳理了中西医汇通派的治学风格和学术思想,起到了正本清源,总结经验,认清方向,砥砺前行良好成效。

作者:唐闻佳

编辑:储舒婷

责任编辑:姜澎

*文汇独家稿件,转载请注明出处。受访者供图