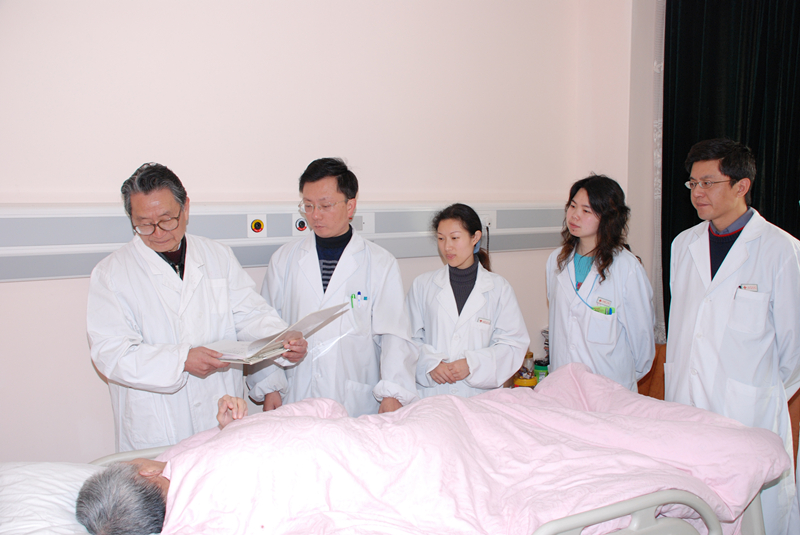

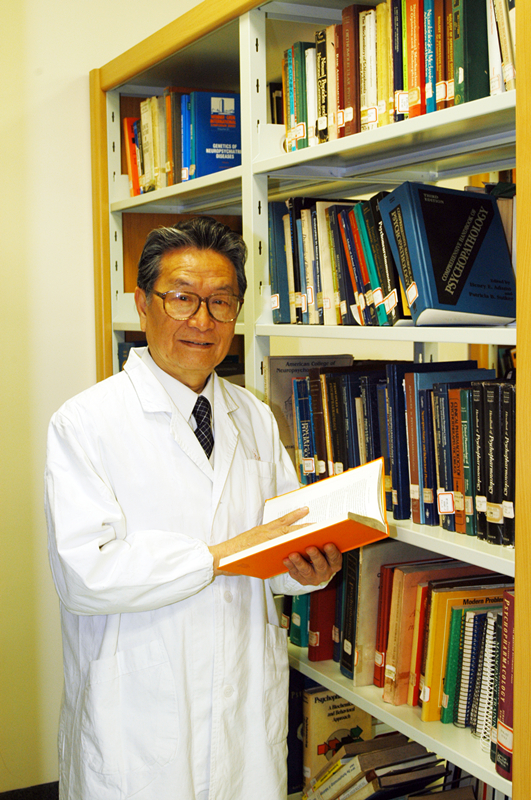

▲上海市精神卫生中心教授严和骎

今年是中华人民共和国成立70周年,在上海的卫生健康系统里,有一大批在祖国怀抱里成长的专家名医,他们热爱祖国的医学事业,关爱患者,刻苦钻研医术,为祖国医学事业作出突出贡献。

在新中国成立70周年之际,上海市卫生健康委根据国家卫健委与上海市实施“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动的有关精神,与文汇报共同推出“名医与共和国共成长”大型征文活动。本次活动获得社会各界广泛支持,来稿众多,本报选登优秀作品刊发,希望这些共和国名医的成长经历、爱国奋斗故事成为广大青年医生学习的楷模,激励广大医务人员建功立业新时代。

黑板上,有一个大大的“∞”字。

严和骎放下粉笔,微笑着问下面的学生:“这是什么意思?”

底下不少学生都说:“无穷大。”

严和骎又笑笑,用食指关节轻轻敲了敲黑板:“这是表示,躺下睡了8小时。”

“啊?”学生们惊奇不已,纷纷议论起来。

严和骎说:“有一次在门诊,我问一位精神分裂症患者,他昨天晚上睡了几小时,他就写了这个‘∞’。你们不觉得他的回答是‘一语双关’吗?这种超乎常人理解的想象,正是精神病患者的奇特思维表现……”

那是1962年,严和骎在上海第二医学院(即今天的上海交通大学医学院)上的一堂精神医学课。这堂课,以及严和骎所举的这个特别例子,深深印在了学生们的脑海里。当时的学生之一、后来曾任上海市精神卫生中心院长的王祖承说:“严和骎老师举的例子,让我对精神医学有了好奇和兴趣的萌芽,我在那么多年后还能清晰记住,也算奇迹了。”

好奇和兴趣,也是严和骎当初投身精神医学事业的原因。

“上海模式”:让他们“有家可归”

“世界上有成千上万的男女在痛苦的深渊中生活着,他们能听见别人所听不到的声音,也能看到人家眼睛所看不到的形象,他们更能想到许多超乎情理的离奇思想。他们有时表面上露着笑容,可是内心却蕴藏着痛苦,他们有时表面上缄默镇静,但内在的思想却似万马奔腾……他们整个的生活已脱离了现实的规范,从而进入不可控制的幻想中去了。这些人便是世界上最不幸的精神病患者,更不幸的是人们一向给他们一个可怕的名称:疯子。”

我国精神医学权威夏镇夷教授的这番话,一直留在严和骎的记忆里。

严和骎从小家境宽裕,但家族中体弱多病者不少。他8岁时,年仅30多岁的叔父与叔母相继去世,他弟弟也在6岁时因结核病夭折。一连串不幸,让他立志学医、治病救人。考入上海第二医学院后,成绩优异的他,没有想到会被选中,从此担负起一项重要的使命。

我国精神科伴随着新中国的成立而逐渐步入正轨。1953年,上海筹组首届神经精神科师资进修班,“当时我正准备轮转实习,学校告诉我,因为精神科医师很稀缺,希望我能挑起这个重担。我很好奇,愿意试一试。”严和骎说。

首届进修班共十人,上海第一医学院(即今天的复旦大学上海医学院)与上海第二医学院各五人。后来,他们大多成为知名专家。进修班实习在华山医院,张沅昌教授、夏镇夷教授等是带教老师。严和骎记得,他跟随夏教授查房时接触的第一位病人是一位电话接线员,她的症状很奇特:每天小便100次以上,各种检测都没有发现原因,她每天来回于病床与厕所,痛苦不堪。夏教授为她进行详细检查,仔细询问她的成长与家庭背景、工作环境,再分析症结所在……后来患者的症状完全缓解了。“那一次,让我感受到精神科医师的神圣感与使命感,还有他们独特的治疗技巧。”

1955年,严和骎又被选派至南京神经精神病防治院参加高级医学院精神科医师进修班。他跟随王慰曾、陶国泰、陈学诗、唐培根等精神科前辈,更深入地了解这门学科。从南京归来不久,1958年,在我国精神医学创始人之一粟宗华教授的倡导下,上海精神科人才汇聚,来了一次史无前例的“大联合”:筹建上海市精神病防治院(即今天的上海市精神卫生中心)。作为上海第二医学院精神医学的教学人员,严和骎积极加入,参于新院的医疗、教学、科研等各项工作。

“以前我们精神科的力量是分散的,成立医院以后,上海精神卫生事业从此走上快速发展的轨道。”正如严和骎所说,很快,上海市精神病防治院就成为上海市精神科的医疗、教学和科研中心,吸引全国各地的进修医生,在上世纪60年代成为全国精神科最有影响的单位之一。

同时,严和骎也在临床中看到,精神病人病情反复,有一个漫长的康复过程,必须巩固治疗。“仅靠我们医院的力量是不够的,要解决精神病人的住院难,必须建立一个覆盖全市的三级工作网络,让更多患者得到有效治疗,让他们‘有家可归’。”于是,严和骎与老一辈精神医学专家们一起,着手创建具有中国特色的上海市精神病社区防治网:他们在各区县培训精神医学人才,在每个区设立一个精神病防治站,然后在各个区的各个地段设置精神病康复站,平均每个区有十几个康复站,当时全市共有10个区县防治站与100多个康复站,形成了一张纵横上海的社区精神病防治网络。

上世纪80年代,世界卫生组织来上海参观时,对这一网络给予充分肯定,并称之为“上海模式”——上海在全国最早建立这样的精神卫生工作模式,代表着上海精神卫生事业的起步之快,因此也获得当时卫生部的表扬。

“解锁工程”:为“笼养”病人解开铁链

一间破败不堪的小屋,与旁边的猪圈仅仅一栏之隔,一走近就闻到一股中人欲呕的恶臭。阴湿黑暗的屋里,只铺着一层草席,吃喝拉撒都在这里,一个衣衫褴褛、神志不清的小伙子,只要一动,就听见“哐啷”一声——一条粗大的铁链将他的手脚全部锁住……

那么多年后,严和骎还是不能忘记当时在上海崇明农村看到的这一悲惨景象。“他们是人,不是动物。他们只是因为有了精神疾病,怎么能如此‘笼养’?我觉得很难受,一定为他们做些事,帮助他们。”

上世纪80年代末至90年代初,上海市精神病防治管理领导小组办公室组织全市各郊县精神病防治院,对当时被“关锁”在家中的精神病患者进行了一次调查。结果共发现被“关锁”患者达129人,主要遍布于金山、崇明、奉贤、南汇等远郊县,他们大多为精神分裂症。对医学知识的缺乏与无法承担医疗费用等问题,导致这些精神病患者的家属“出此下策”,以防患者自伤与伤人。

早在上世纪50至60年代,抗精神病药物被引入我国,但当时国内对这类药物的作用特点和疗效尚不完全清楚,为此,严和骎率先开展精神药物的临床毒理研究,进行动物实验和病理解剖,并发表一系列高质量的试验论文。面对“关锁”病人的沉重问题,作为上海市精神病防治管理领导小组办公室主任,严和骎找到西安杨森制药有限公司,与之共同开展“上海市九县一区使用长效安定剂——安度利可治疗慢性关锁精神病人”的科研工作。由西安杨森免费提供药物,经过两年时间的治疗,129位患者的病情全部得到有效控制,他们身上的锁链终于被解开了。

1991年11月,“氟哌啶醇葵酸酯治疗精神分裂症难治病例”的论文报告在全国精神药理会议上获得一等奖。而由严和骎发起的这样一个“解锁工程”,更是在社会上引起强烈的反响。严和骎记得,当他们再次前往这些郊区县随访时,每到一处病家,那里的患者或家人都会在门口鞠躬作揖,热泪盈眶。“医生,大弟现在会认人了,又会叫我娘了,多年没听见叫娘了,我心里真高兴啊……”“你们让铁树开了花,把我的小妹变成了人样,叫我们怎么感激你们呐!”“好医生,好药,救了我的孩子,也救了我们一家人,这针药真比求菩萨还灵!”“这世不能报答你,下世一定要报答你,救我孙子之恩……”

曾让严和骎深深震惊的那个崇明小伙子,原先灰白而消瘦的脸庞变得红润了,他正在田里帮忙干活,他的母亲握着严和骎的手不停地说:“谢谢先生(南汇人习惯称医生为先生)!谢谢先生!”

“心灵家园”:院内治疗,“功夫”更在院外

“我依然能看见别人看不见的东西,我只是选择不去管它。”

2011年奥斯卡获奖影片《美丽心灵》曾感动无数观众。电影中,数学家纳什的最大成就不仅仅是“博弈论”与诺贝尔奖,而是凭借他与妻子艾丽西亚的真挚感情最终战胜了精神分裂症。看过电影的人都会知道,没有艾丽西亚,纳什是不可能重获新生的,艾丽西亚才是真正的英雄。

正如很多人并不真正了解精神分裂症的含义,整个社会也很少给予精神病患者家属以真正的关注和理解。“解锁工程”告一段落,却没有在严和骎的心里结束。看得见的铁链可以打开,但看不见的心结如何解开?在临床治疗中,严和骎不止一次听到患者家属的心声,有抱怨、有失望甚至绝望,而更多是无休止的悲痛。他想,能不能为这些家属提供一个“家园”呢?毕竟,他们的支持,才是患者康复的最大动力。

1992年,严和骎在全国率先成立上海市心理康复协会,成员包括专科医生、心理学家、护士,当然还有患者家属。粟宗华教授在延庆路上的故居成为协会所在,虽只有60平方米,却很快变成患者家属们的第二个“家”。

严和骎组织医生们定期讲课,为患者家属们普及精神疾病的科学知识,给他们提供一个互相交流、彼此倾诉的沟通平台。心理康复协会受到患者家属们的热烈欢迎,每一次听课,他们都认真做笔记;每一次到那里,他们就会畅所欲言,平日承受的压力、遭遇的困惑、忍受的委屈,都在这个“心灵家园”里获得纾解。

“精神疾病治疗,不能局限于医院内,更要拓展到医院之外,我们要发动全社会的力量来给予这类特殊人群以最大帮助。”严和骎说,“我很高兴,在这一点上,上海又一次走在了全国的前头。”

如他所言,精神科医生不能把目光狭隘地盯在治疗上,更多“功夫”其实在临床之外——他是最早倡导医学模式转变,即以生物、心理、社会模式取代传统生物医学模式的老一辈医学专家之一。“心理门诊”这一概念的最早提出,也是基于这样的理念。

“精神分裂症发病率为1%,但心理障碍等心身疾病的发病率为10%-20%,这类人就不需要治疗了吗?我们医院不能仅仅治疗精神病患者,而要为所有人的心理健康服务。”从上世纪60年代起,严和骎就开展心理治疗研究,在借鉴国外经验和总结个人经验的基础上,发表了许多具有重要价值的医学心理学专著。他在上世纪80年代初出版的《医学心理学概论》,成为我国第一本医学心理学专著,对推动和发展具有我国特色的医学心理学做出了开拓性的贡献。

上世纪70年代,他在我国首先提出“心理咨询门诊”这一概念,并在医院开设这一门诊,后来成为上海市心理咨询中心。他说,之所以称“心理咨询”,是因为担心一些有心理问题的人怕别人说他去“看精神病”,有心理负担而不敢来,所以将两者区分开,让更多人能主动寻找医生解决问题。

严和骎不仅在自己医院里开设心理咨询门诊,还联合高校与综合性医疗机构,使心理咨询“遍地开花”。不仅高校里的心理咨询中心受到学生们的欢迎,特别是在综合性医疗机构中设立的精神科或心身科,有力推动了心理障碍诊断治疗、老年器质性精神疾病诊断治疗及慢性精神分裂症康复治疗等方面的发展。

同时,他在自己医院开通一条热线电话,专门安排医生轮班接听,从晚上5点半直至第二天早上。通宵达旦的热线,接受了很多市民的咨询。而让严和骎感到最值得的是,他们因此挽救了不少想自杀的病人。“一个人在自杀前,会有一个非常宝贵的‘危机干预期’,如果能在这个时期及时干预,排解他们的难题,缓解他们的情绪,就能避免很多不幸发生。”

如今的心理咨询师犹如雨后春笋,而严和骎认为,一个真正的心理咨询师必须要有精神科知识的基础,“提高心理咨询师准入的门槛与资格,培训与考核更加严格,这是为了更多人的健康安全着想。”

“以和为贵”:不变的沉着应对百变的人世

“放开我,放开我!”人高马大的小伙子被身后的“白大褂”死死抱住,他激烈反抗,拼命用手肘向后撞击“白大褂”的胸腹,可“白大褂”就是不放手。很快,医务人员们一拥而上,制服了小伙子。一旁惊魂未定的患者不敢相信地瞪大双眼,充满感激地对“白大褂”说:“严院长,真是谢谢您!”

那是上世纪80年代的一段往事,那位患者是当时有名的演员,她住院治疗期间,有个影迷以为她“遭受迫害”,于是砸开病房门要“救她出去”。小伙子是得过拳击冠军的体育老师,等闲人不敢近身,可严和骎闻讯后,二话不说就冲上前,一把钳制住他。直到小伙子被带走了,严和骎才觉得胸痛,原来自己的胸部被他的肘关节狠狠捅了一下,导致一根肋骨骨裂。后来他们发现,原来那个影迷本身也患有精神疾病,才会有那样过激的行为,于是也将他收治入院。

“事后想想也有点后怕,可是当时,我不带头上去,谁上去呢?”严和骎笑着说,“我这一辈子,遇到的困难和危险太多了,我觉得我还是很幸运的,每一次都化险为夷。”

文革期间,精神科药物使用常遭非议,医生处于两难境地。“不准我们用药,工作常常被荒谬地打断,动不动就‘武斗’。”严和骎曾被双手反绑“批斗”,但过后依然马上回到自己的岗位继续治病救人,“一方面,出于医生的天职和良心,要坚持原则,该用的药必须用;另一方面,仔细观察病情,及时调整剂量,避免任何不测。无论病情多么严重,不能用任何强制措施,要让病人自愿服药。”

最令他难忘的是1974年,先是在北京受到周总理的召见,令他感到万分自豪。可就在返沪后,刚走进家门口时,他突感便意,随即大量液体物排出,低头一看,全是鲜血!家人惊呆了,忙把他送到医院,手术未探察到出血部位,医生诊断为“应激性出血”——由此可知,他当时的疲劳和紧张已达到怎样严重的程度。“那天,我记得正是春节除夕,因为我,我们一家人只好在病房里过新年了。”

走过那段艰难时期,经历过许多常人无法想象的困厄,严和骎却并没有一丝消极与放弃,反而更懂得如何沉着地以不变应万变。1982年,他担任上海市精神病防治院院长及上海市精神卫生研究所所长等职,此后十几年风风雨雨,直至退休,他说:“每一天,都是如履薄冰。”

各种千奇百怪的事情他都遇到过,“我们不仅要给病人看精神疾病,还要在其他医院的医生不肯给精神病患者看病时,兼职做其他专业领域的医生。”有病人呼吸困难,他立即为病人做人工呼吸达20多分钟,终于把病人救了回来;有病人半夜里突发肠麻痹,他赶紧召集医生一起为病人灌肠、肛管通气、按摩等,土法用尽,为病人缓解疼痛;有病人无论如何打不进针,他们又为病人切开静脉……“十八般武艺,样样精通”,如果碰到“武病人”,少不得练几下“擒拿手”。

尽管社会在进步,但精神病患者遭受的歧视依然存在。不止病人,精神科医生也遭遇不公——“他们整天和精神病人呆在一起,肯定自己也多多少少有点病,不正常。”这样的话语,严和骎听得耳朵都起了茧子。而每一次,他都一笑了之,根本不当一回事。

令人钦佩的是,无论任务有多重、压力有多大,严和骎从来不乱发脾气,无论对谁,都是一视同仁的和气与宽容。“我主张以和为贵,因为我知道一个人的力量有限,要从最大程度上动员一切可以动员的力量,才能做成事。尤其是做精神科医生,自己有天大的才能也没用,必须要合作,大家一起来解决问题。不要自我为中心,突出自己的后果就是一事无成。”

对话:有多少力量就做多少事

记者:精神科医生是一项高危的职业,随时随地面临不可预知的突发情况,面对的患者又是比较特殊,会不会觉得选择这个领域很苦?

严和骎:确实危险,但早已习惯了。其实相比我们医生,病人不是更苦吗?他们本身有疾病,但又和其他疾病患者不同,他们会遭受很多歧视——连我们这行的医生都会被人侧目,更别说病人了。所以,我只是想,我们工作做得更细致一些,就可以让病人好受一些。以己度人,经常想想病人。比如换季的时候,自己家里用席子或换被子了,就自然会想到病人是否也已经换了?对于有疾病的人,我们整个社会都自然应该给予多些关心。

记者:您的家人说,您以前忙起来,经常就“失踪”了。在您心中,工作是第一位的吗?

严和骎:我们那一代人,深受当时的教育和思想风气的影响,一切行为习惯都认为工作是高于一切的,家庭永远都放在第二位,直到现在也难以改变。那么多年都是这样,医院有事,我总是想也不想就往那里跑,有时候甚至跟家里人招呼也不打。我觉得对家人很抱歉,也很感激,因为我的爱人、我的家人永远都是那么支持我。所以现在我有时间了,就多在家里呆着。

记者:很多人在退休后觉得不适应,您的感受如何?

严和骎:退休,我觉得是我黄金时代的开始。退休了,肩上没有担子,人很放松。小辈都独立了,我们夫妻可以轻松自由地安排生活,一生中,只有现在才有这样好的感觉。

记者:您对自己的评价是什么?

严和骎:我从来都没有要求自己做出一番惊天动地的大事,我只是觉得有多少力量就做多少事。只要能为人民做点什么,我心里就觉得踏实了。我觉得自己有个优点,就是从来不贬低他人,我相信海纳百川才会进步。我待人处事都比较和气,不过,我一旦决定的事,就不会再有变化。这方面,我还是挺自信的吧。

记者手记:

一头白发的严和骎,静静坐在那里,用一种始终平缓温和的语气,诉说着陈年往事。说到开心的事,就多讲两句;说到不开心的事,就微笑着摆摆手,轻轻道一句:“那么久的事,不记得了。”

在他身上,有一种与生俱来的冲淡平和之气。或许正是这样的气质与态度,才能让他安然度过那些波折的岁月。他儿子回忆,文革期间,别人白天搞运动、晚上串门打牌下棋,而父亲只要晚上在家,总能看到他坐在书桌前点着台灯,埋头看书、写作。

严和骎上学时学的是法语,上世纪50年代自学俄语,文革期间又通过收听广播英语节目而自学英语。等到文革结束后,他就能用英语和国外同行进行学术交流了。在他看来,只要心静,无论何时何地都可以安之若素,处之泰然——这倒正符合了他名字中的那个“和”字。

而另一方面,他对自我的要求,又恰如他名字中的那个“骎”字:那是骏马奔驰的样子。他一直紧跟世界步伐,从未放松自己。哪怕退休后,60岁学电脑,70岁学做PPT,80岁开始玩“苹果”,因为他说过:“不学习,就会跟不上时代的节奏。”——就像他儿子对他的评价:“他虽已是八十多岁的耄耋老人,可他有一颗永不会老的年轻的心。”

作者:宋琼芳

编辑:李晨琰

责任编辑:许琦敏

*文汇独家稿件,转载请注明出处。