王鸣盛与钱大昕既是同乡同学,又是朝夕相处的亲戚。钱大昕是王家赘婿,王鸣盛乃其妻兄,他们可谓学术上的常棣之华、异姓辙轼,一生颃颉上下,和乐且湛。他们的学问渊博专精,在与惠栋、沈彤、戴震等大家的切磋过程中,以嘉定朴学派胤嗣的身份(漆永祥《乾嘉考据学研究》),自别于惠栋和戴震。尤其是钱大昕,于经史子集、音韵训诂、典章制度、氏族地理、金石文字、天文历法,无不精研考证,剖析源流。梁玉绳把他比作郑玄,王昶把他比作王应麟,钱载把他比作顾炎武,江藩《汉学师承记》赞曰“先生学究天人,博综群籍,自开国以来,蔚然一代儒宗也”。

王钱情同手足,性情却大不相同。王鸣盛颇有盛唐诗人豪迈之风,其锋芒毕露、不畏俗言的处世方式常遭人诟病,他的自负、好财货,又给不喜他性格的人留下诸多口实。陈垣说他“好骂人”“又乏修养,自以为是”(《书十七史商榷第一条后》)。钱大昕则平和谦抑,擅长识才,奖拔弘誉,甘为人梯。最为学界乐道的两则佳话,一是他“发现”了戴震的经学才华,将策蹇至京、困于逆旅的戴氏推荐至学术核心圈,使海内皆知有戴先生;二是“看见”了邵晋涵的史学天赋。他于二人都是知之最先的伯乐,推崇备至,其胸襟气度,堪称典范。虽然戴震在世时以世之第一人自居,钱大昕也甘居其后、潜德善下,但戴殁后,钱所得赞誉与评价实际上已远超戴氏,其史学贡献更非他人可及,陈寅恪先生誉之为“清代史学家第一人”。

平心而论,王鸣盛虽给人以自傲之感,但若换一种角度看待,未尝不是真性情的流露。他在《咏怀》中云:“中宵拔剑起,忧怀浩漫漫。丈夫自有志,穷贱奚足患。”正是李白“拔剑四顾心茫然”似的壮志难酬,乃急于建功立业的奋发心态。那么,同处昂扬时代的钱大昕是怎样的状态呢?恐怕年轻时的钱氏,入世的欲望要更迫切些。柴德赓先生分析青年钱大昕献赋行在的心理道:“王、钱两家虽然都住在嘉定乡间,王家境较好,钱家较贫,竹汀的祖和父都是以秀才在乡下坐馆。钱王联姻,主要由于竹汀十五岁中秀才,被王西庄的父亲赏识,到王家去入赘的。这种赘婿生涯,在那个时代是被人看不起的……竹汀想以功名自奋,是可以理解的。”(《王西庄与钱竹汀》)钱氏虽在十六岁订婚后受岳丈王尔达和内兄王鸣盛指授学问,但合卺甚晚,二十三岁始正式入赘。他早慧,少时即被视为“远大之器”(《竹汀居士年谱》),但家庭寒素,骨相寒陋,“人嘲碧鹳”(《祭外舅虚亭先生文》),且善病,面对王尔达“素奇”的幼女,内心依然充满了“妄许”的惭愧。即便丈人和内兄始终以他为“快女婿”,仍免不了王家诸亲戚和僮仆们各种各样的“窃议”。试想,生活在寄人篱下的氛围和环境中,钱大昕内心渴望功成名就的火焰一定是熊熊燃烧的,何况,他十八岁时就有“尚论千古之志”了。

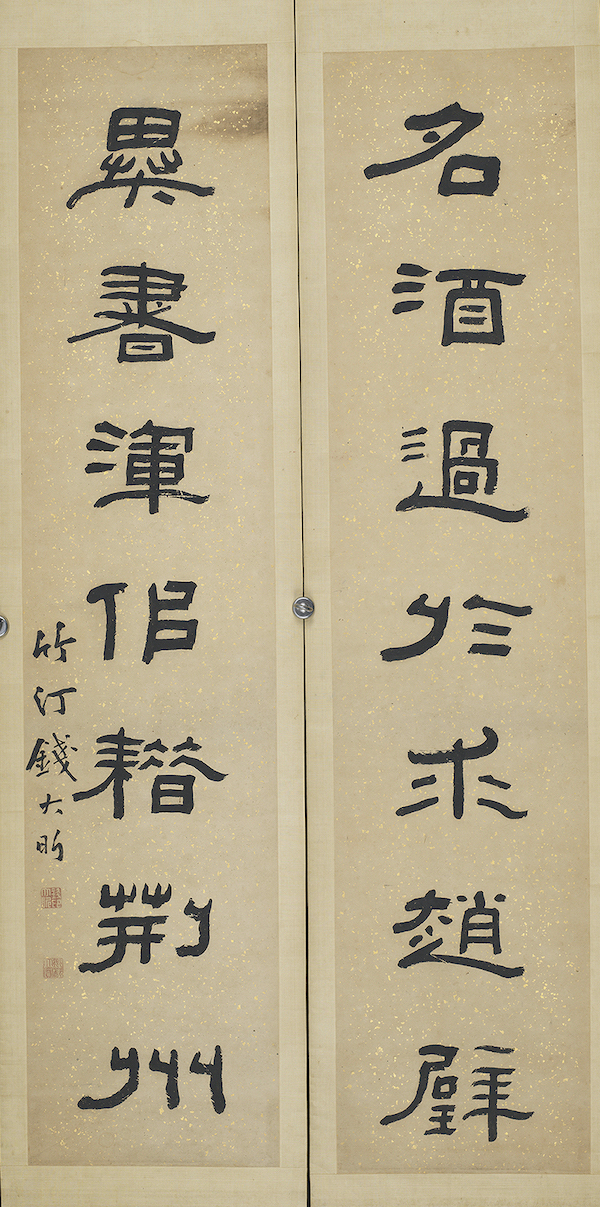

清《钱大昕隶书七言联》 嘉定博物馆藏

幸而,妻子王顺媖温婉明慧、善解人意,不以科第为轻重,为他营造了安定从容的研学环境。王氏的接纳、欣赏和爱护,无疑加持了钱大昕的自信。婚后第二年即乾隆十六年皇帝首次南巡,他因献赋召试而被特赐举人,授内阁中书,由此开始了一帆风顺的仕途。低开高走的赘婿生涯,是他成为四品京官和汲古大家的第一枢纽站,被王家视为掌上明珠的爱女,则是调柔平衡他焦虑和冒进情绪的摆渡者。

段玉裁《潜研堂文集序》称钱大昕“理明”“气和”,评他的著作“淳古澹泊”“条鬯而无好尽之失,法古而无摹仿之痕,辨论而无叫嚣攘袂之习”。不激不随、温厚体恤的性情与修养完全内化于著述风格中。钱大昕评价戴震学术品格的话也适合他自身,“实事求是,不偏主一家,亦不过骋其辩以排击前贤”(《戴先生震传》),既坚持己见又不自矜其能,宽容体谅,有仁者风范。然而他在《祭亡妻王恭人文》中说自己曾“颛而固”“躁多悔”,可知他初年并不平和,然最终能“因拙得安,亦仕亦隐”,成为“天之幸民”(《自题像赞》),实得力于妻子的救偏复中。王顺瑛与他生活十七年,伉俪情深,“离别之日殊少”(《亡妻王恭人行述》),她以“知足”为“知道”,少欲多施,布衣疏食,处之泊如;她是“静多功”的贤妻,亦是“慧且通”的诤友,“耽思致疾,子恒戒我。放言召谤,子强谇我”(《祭亡妻王恭人文》)。久久为功,钱氏长期耳濡目染妻子守常葆真的淡然态度,处世方式自会变化,性情亦随之重塑。他一生种德蕴素、因文见道,温馨和睦的家庭生活乃其尊德性和道问学的基础,王顺瑛对其谦逊祥和气质的养成,功莫大焉。他在给妻弟王鸣韶《祖德述闻》作序时,回忆道:“往予学为古文,予妻在旁,见予得意时辄喜。自先妻之亡,予忽忽不乐,古文久辍勿为,伸纸序此,不自知涕之横集也。”琴瑟和鸣,莫不静好,此情此景令人联想到归有光《世美堂后记》中芍药花开,妻子具酒问劳,相知相守的动人画面。

其他家庭成员对钱大昕品行与学术的影响亦如盐入水、如露润木,启蒙教导,皆滋以正法。祖父钱王炯于四部书靡不研究,教学有法,认为读书必先识字,“四声清浊,辨别精审”,“士大夫有难字疑义,从府君取决,皆得其意以去”(《先大父赠奉政大夫府君家传》)。钱王炯享年九十二,其长寿与不妄求的心态有关。他年六十九时,恩诏赐七十以上长者粟帛,乡人多增年以邀上赐,他却正色曰:“人可欺,天可欺乎!欺天而罔上,吾不为也。”钱大昕儿时听闻此语,心灵受撼,终身不忘。钱王炯以《管子》语教子弟曰:“釜鼓满则人概之,人满则天概之”;又举《淮南子》语“唯不求利者为无害,唯不求福者为无祸。”(《记先大父逸事》)这些不欺世噉名、淡于名闻利养的言论,在少年钱大昕心中播下和易知足、诗礼传家的种子。他宦情淡薄,每逢家庭变故,辄思归隐,正是受教于祖父而植下的淡泊明志的因缘。祖父八十多岁仍然读书不辍,说“一日不读书便俗”,钱大昕吏事不忘著述、惟愿著述教学以老的人生志向,也是祖父言传身教的成果。

其父母亦是视野开阔、深明大义的民主型家长。父亲钱桂发携子坐馆,晨夕督课,钱氏能以诗赋才华脱颖而出、荣遇致显,皆因父亲的启蒙教授。清初,举子多不习诗,或有为者,辄遭父师诟病,以为妨碍制义。钱桂发则极为贤明,超脱于流俗,喜教子作诗,又说诗文非空疏无学者所能为,借钱购书,恣子翻阅。钱大昕献赋召试通籍,海内传为殊荣,后来乡会试兼试诗,众人乃叹服钱父有先见之明。钱桂发四十岁方补县学生,但对科第、学术保持着相当理性的态度,教导钱大昭但务实学,不要以科第为急。钱母沈氏慈爱睿智,王氏逝后,见妾浦氏婉顺知大体,建议儿子待以正室之礼。钱不再娶,浦氏当家,门庭秩然,长幼安宁,他方得以安心做官、潜心著述。

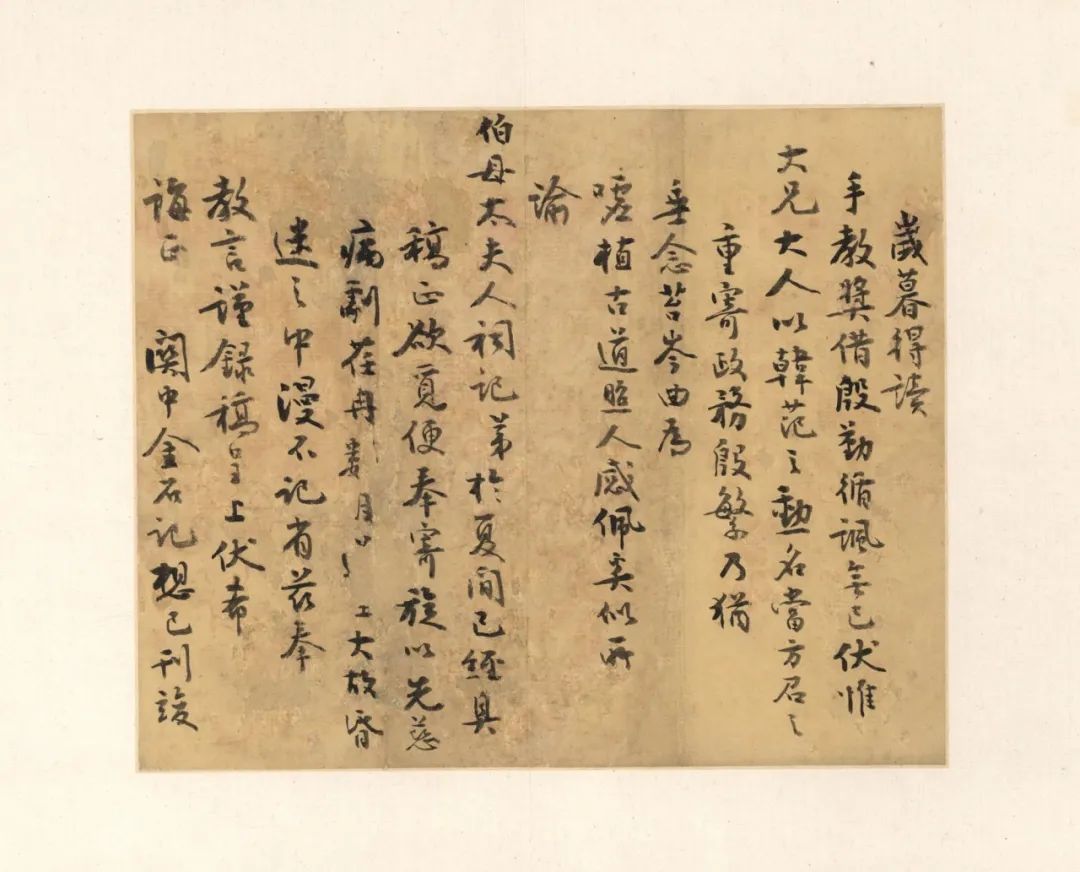

清 《钱大昕致毕沅书札》 上海图书馆藏

蔚然一代宗师的长成,亦离不开岳丈家亦师亦友的支持与砥砺。王尔达不但爱誉儿子,还爱夸女婿,始终期许甚厚,有人嘲笑他的夸誉,则曰“久当信我言”(《虚亭先生墓志铭》)。王尔达古学根柢深厚,鉴识卓然不凡,钱大昕受其熏染十年,学究天人的古学根基由此铸牢。同时,才气浩瀚的妻兄与他奇文共赏、疑义质难,“镞厉”无虚日,“驽缓”的钱氏方渐得“树立”(《西沚先生墓志铭》)。学界对王钱的学术高度一直轩轾分明,贬前而褒后,但这有因两人个性不同而导致的评价不允的成分。王鸣盛对钱大昕、曹仁虎(钱氏远亲)教护有加,发蒙起覆,功不在小;他考史纰漏多,则需宽容对待,毕竟草创者疏,踵者转密,他以治经之法治史,求是求真的先导作用还是亟需肯定的。若以英雄比之,王鸣盛像曹操,钱大昕是刘备,曹仁虎为孙权,三人鼎足而立,是乾嘉时期嘉定的奎星人杰。

相比于独学无友、自学成才的青年戴震,钱大昕幸运太多。他有绩学通达的原生家庭,志同道合的岳家,博学多闻的两门师友营造出切磋琢磨、相得益彰的学术环境,为他潜研覃思、修身养性提供了绝佳港湾。同时,与王鸣盛、曹仁虎的旷世情谊是他“生平第一快事”(《习庵先生诗集序》),钱氏以为李杜、元白、韩孟、皮陆等往世齐名者“俱非同在一乡”,不如他们三人“望衡对宇”“亲炙其性情学问”快慰平生。可以说,钱大昕的学术血脉来自嘉定本土,后来与惠栋、沈彤、王昶、纪昀、朱筠、戴震等大家的交游虽有师友之谊,但属于成年后额外的精神营养与学术补给,那时他羽翼渐丰满,其他师友提供了新的飞翔高度而已。钱大昕治史注重舆地及风俗移易,以其理论探究他谦谦君子品性与朴学笃行素养的养成,便会发现有趣的自洽,他的古学造诣与嘉定地域文化和家庭的滋养陶铸密切相关。

作者:刘霞(上海科学技术职业学院)

编辑:刘迪

责任编辑:李纯一

*文汇独家稿件,转载请注明出处。