1925年,郁达夫年届而立。年初,他从北大黯然离场,武昌师大接纳了他。在诗人生命中,1925是比较低调的一年;在郁氏研究中,1925也是比较不被重视的一个时间段。随着相关史料陆续浮出水面,郁达夫武昌一年的行踪告诉我们,这是诗人生命中不宜被尘光湮灭和岁月忽视的一个年头。

赴任武昌师大

1925年的春节来得比较早,1月23日就是旧历除夕。郁达夫应是在寒假里的2月4日(正月十二),应国立武昌师范大学新任校长石瑛之请,离开北京去的武昌,任教该校国文系。吴虞日记称,1月31日,郁达夫过吴虞处,赠《晨报副镌》一册,并称下周三(2月4日)“当过武昌师大”。

在此之前,北大同人有过几次较大规模的饯行。据周作人、钱玄同和吴虞等的日记,“因陶孟和夫妇回京、郁达夫将赴武昌教书”,1月31日中午,周作人、张凤举同在东安市场东兴楼举宴,一为陶夫妇接风,一为郁达夫饯行,同席者有陶孟和、沈性仁夫妇,沈尹默、沈兼士兄弟,马幼渔、马衡兄弟和林语堂、陈通伯、徐志摩、邓叔存、陈百年、江绍原、钱玄同等共23人;2月2日,则中午、晚上各有一场公宴,坐中还有胡适之、王抚五、杨振声、吴虞等。

可见郁达夫的离任北大,是比较被公众化的一件事情。但让人疑惑的是4月13日《北京大学日刊》(第1667期)刊出的注册部布告,称“英文系教员郁达夫先生辞职,所授本科第一外国语英文及小说,本星期起均由刘贻燕先生暂代,时间教室照旧”。而照郁达夫本人“从今年的阴历正月起,在武昌的狗洞里住了半年”(《说几句话》)的说法,1925年2月4日到4月13日期间,郁达夫是否并且能否还在北大兼课,还是一件需要思量的史事。

“武昌师大的校址在阅马厂(武昌城内的一个广场)之东,东间壁是抱冰堂,即张之洞别墅所在地,堂的四周遍植桃花,每逢花开的季节,游人麕集,热闹异常。”武昌师大学生李俊民在《落花如雨伴春泥——郁达夫先生殉国四十周年祭》一文中记下了第一次见到郁达夫的情形:

一九二五年二三月间,我回到武昌师大,到校后的第一件大事,就是去看望郁先生。一个傍晚,我在学校东北角教师宿舍的二楼西侧的一间房子里,第一次会见了他,看到他的神情与姿态,和我悬想中所构成的形象,似乎是吻合无间的。他待人恳挚,洒脱可喜,使我一见倾心。…… 在他驻足的这个大房间中,除一张床铺和写字台以及一张方桌外,满屋塞满了古今中外的书籍。日文以外,大部分是西书,包括英文、法文和德文。

不平静的校园

武昌校园并不平静,郁达夫数度被卷入风潮;其在武昌师大的进退,又多跟校长石瑛脱不开关系。

石瑛到任之前,武大主持无人,百废待兴。为武昌师大升格为国立武昌大学,石瑛致力于治理与改革,并坚持重新审定教授资格及学识。此举引起教育哲学系主任、《夕阳楼日记》中未被点名的那位译者余家菊的不满。因余仅在伦敦大学旁听半年,以所学无基恐被淘汰。余遂以辞职相胁,同时又作匿名信漫骂校长。此举大令学生反感。2月21日,武昌师大师生举行联席会议,抵汉不久的郁达夫与杨振声、张资平、黄侃、陈建功等一同出席,并站在武大师生一边,支持全体学生发表宣言,“誓死驱逐余家菊,挽留石校长”。(《武昌大学又起风潮》,《民国日报》1928年2月28日)

这学期末,因辞退黄侃、黄际遇、王谟等三位教授引学生不满,加之学校经费无着,开学不久的9月12日,《申报》刊登消息:“武大校长石瑛自京函代理校务李西屏,嘱办辞呈送教部。”校园内外一时舆论四起,武大发生第二次风潮。

此次风潮本以教育部挽留和石瑛返校,已于10月初趋于平静。但一向视军阀为毒瘤的郁达夫却因黄侃一拜门弟子以“国文系学生”名义上书“湖北的军政当局萧耀南”“来左右校长,用一个教书的人”这样一件“不体面的事情”而义愤填膺,10月17日,他作书《现代评论》记者,题《说几句话》,并且以失之冲动的“武昌的狗洞”引起新的矛盾,旋被卷入风潮中心。

这个时候,郁达夫已身在北京。赴京前,他对学生说要“到北京找校长,请教员”(蒋鉴章《武昌师大国文系的真象》,《现代评论》1925年第3期)。推测来看,最大可能是行前郁达夫已经递交了辞呈,“本来打算不再出京了”(《一个人在途上》),故此时“职守俱无,穷愁潦倒”(《说几句话》),并且拟请教员以自代。10月23日,吴虞收到郁达夫寄自武昌的两封快信,言武大请吴虞往武大教授国文,月薪240元;12月12日,郁达夫电吴虞,称武大聘其任国文教授(《吴虞日记》),此或是“请教员”行动之一。

11月上旬,郁达夫得辞武昌大学教职,13日从武昌去了上海。

课堂内外

郁达夫这一年的创作相对比较沉寂。用作家自己的话讲,是不言不语不做东西的一年。小说创作仅有《寒宵》和《街灯》两个短篇(后合题为《寒灯》):“当初的计划,想把这一类东西,连续做它十几篇,结合起来,做成一篇长篇。……但是后来受了各种委屈,终于没有把这计划实行,所以现在只好将这未完的两断片,先行发表了。”(《创造月刊·尾声》);散文也只有《送仿吾的行》等寥寥几种。

事实上,这一年,郁达夫投入大量时间于课堂教学和讲义编写。与此前曾在安庆法政专科学校和北京大学讲授英文、讲授统计不同,在武昌师大(1925年4月以后为武昌大学),无论课上课下,郁达夫都是纯粹的文学教授,讲授文学课程,培养文学青年:“武昌师大实行选科制,他开出的选科是文学概论、小说论和戏剧论,自编讲义。”(李俊民《落花如雨伴春泥》)

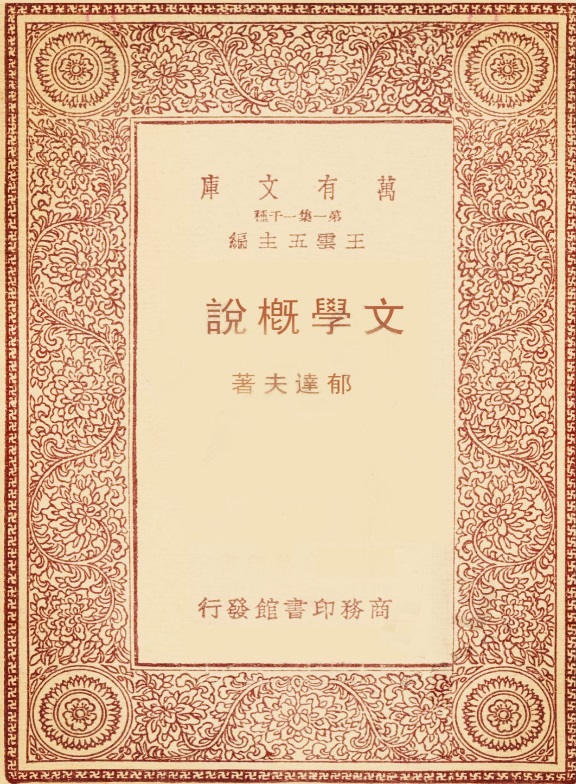

后来陆续问世的几乎涉及各种文学文体的单行本《文学概说》《戏剧论》《小说论》,想必都是武昌课堂的结晶,也是郁达夫文学经验的总结。收入《文学概说》的编译文论《生活与艺术》文末志有“书后”:

这一篇生活与艺术,是到武昌后编译的第一篇稿子,预备作近来打算编的文学概论的绪言的。因为这一次匆促南行,带的书不多,所以不能举出实例,内容空虚之讥,是我所乐受的。此稿所根据的,是有岛武郎著的《生活与文学》头上的几章……

《小说论》的问世也颇具戏剧性。沈松泉《回忆郁达夫先生》中有记:

1925年冬,有一天达夫先生到光华书局来,我正好在店里,他看见我就说,“松泉,我有些急用,需要一百元钱,我这里有一部稿子给你,就算是稿费吧。”说着,他就从袖笼里取出一卷稿子来。这就是他在武昌师大的讲稿《小说论》。全稿份量不大,不过二万字左右,是他用钢笔字写的手稿。

无论如何,这些著述是郁达夫结合自己文学创作和课堂教学的双重实践,对各文体写作作出的系统梳理和理论总结。其方法和结论,今天来看,都极具个人体会和前沿意味,也是郁达夫留给世人的一类别具风格的文学实绩。

在武昌师大,郁达夫还曾指导国文系学生组织艺林社,并主动介绍至北京晨报社,得报社同意,于4月10日在《晨报》副刊创设专刊《艺林旬刊》,以提供“国学的研究和关于文艺上的各种问题的讨论”,黄侃、熊十力等均有论作在该刊发表,郁达夫更是支持了多篇文论,包括《诗的内容》《诗的意义》《文学上的殉情主义》和一次演讲实录《介绍一个文学的公式》。自第17号后,该刊脱离北京晨报,改由艺林社独立出版。对此,沈从文在《湘人对于新文学运动的贡献》一文中专门提及:

武昌高等师范学校因杨振声、郁达夫两先生应聘主持中文系讲“现代中国文学”,学生文学团体因之而活动,胡云翼、贺扬灵、刘大杰三位是当时比较知名和活跃的青年作家。

后来,刘大杰、胡云翼成为颇有建树的文史学家、词学家,贺扬灵英年早逝,从政期间亦以诗心才学著称。

促成胡适武汉巡讲

4月30日,深省风潮之害的郁达夫与同事杨振声、江绍原联合致函胡适,邀请其来汉讲座:“……有感于退职之职教员屡次破坏武昌师大,皆经失败,故今又怂恿黄先生辞职,目的在使该系学生,因失课而起风潮。平此风潮惟一的方法,在请众人所心悦诚服之学者,来此作课外讲演。所以石蘅青先生同我们都竭诚请先生来讲演一次”,“先生来此讲演的时间,一星期或两星期均可”,“讲题先生可以便定,但时间必在五月内,愈早愈好”。(《胡适遗稿及秘藏书信》)虽然落款由杨振声代签,但胡适此行,郁达夫是全程参与联络的。

“五月内”的最后一周,9月26日,胡适南下抵武汉,29日开始在各校演讲,至10月5日。其《南行杂记》有记:

这回南下是受了武昌大学和武昌商科大学的邀请,去演讲五次。但到了武汉以后,各处的请求很难拒绝,遂讲演了十余次。

原五次演讲包括武昌大学的《新文学运动的意义》《谈谈〈诗经〉》(9月29日)、《中国哲学史鸟瞰(一、二)》(10月1、3日),和商科大学的“文化侵略”(10月2日),后来增加了在文科大学、华中大学、武大附中、湖南中学和青年会、银行公会等处的演讲,总计在汉演讲13场,另外,胡适还莅临了武大学生欢迎会、武汉各界欢迎会和教授公宴等活动。

胡适在汉期间,郁达夫与之多有交往。胡适称“见着许多新知旧友,十分高兴。旧友中如郁达夫、杨金甫,兴致都不下于我,都是最可爱的”。尽管目前尚未能明确郁达夫陪同出席了上述哪几场演讲和欢迎活动,但29日上午,胡适《新文学运动的意义》中不少观点,是被郁达夫记录在《咒〈甲寅〉十四号的〈评新文学运动〉》一文中,作为对孤桐(章士钊)先生评点的回应的。

郁达夫(二排左四)与胡适(二排左三)等合影

10月中旬,诗人千里返京,什刹海北岸那个温馨的家,对郁达夫日夜奔波的苦辛和“万料不到”的被逐当是一种治愈。这一年暑假,夫妻两个,日日与龙儿伴乐,无论湖滨散步,吃饭看戏,还是摘葡萄,打枣子,一家三口总是形影不离,尽享天伦:“这一年的暑假,总算过得最快乐,最闲适。”(《一个人在途上》)

而这一年的武昌体验,在郁达夫也是一言难尽。

作者:李杭春(浙江大学人文高等研究院)

编辑:陈韶旭

责任编辑:李纯一