《元朝秘史》(又名《蒙古秘史》)是一部奇异的古籍。

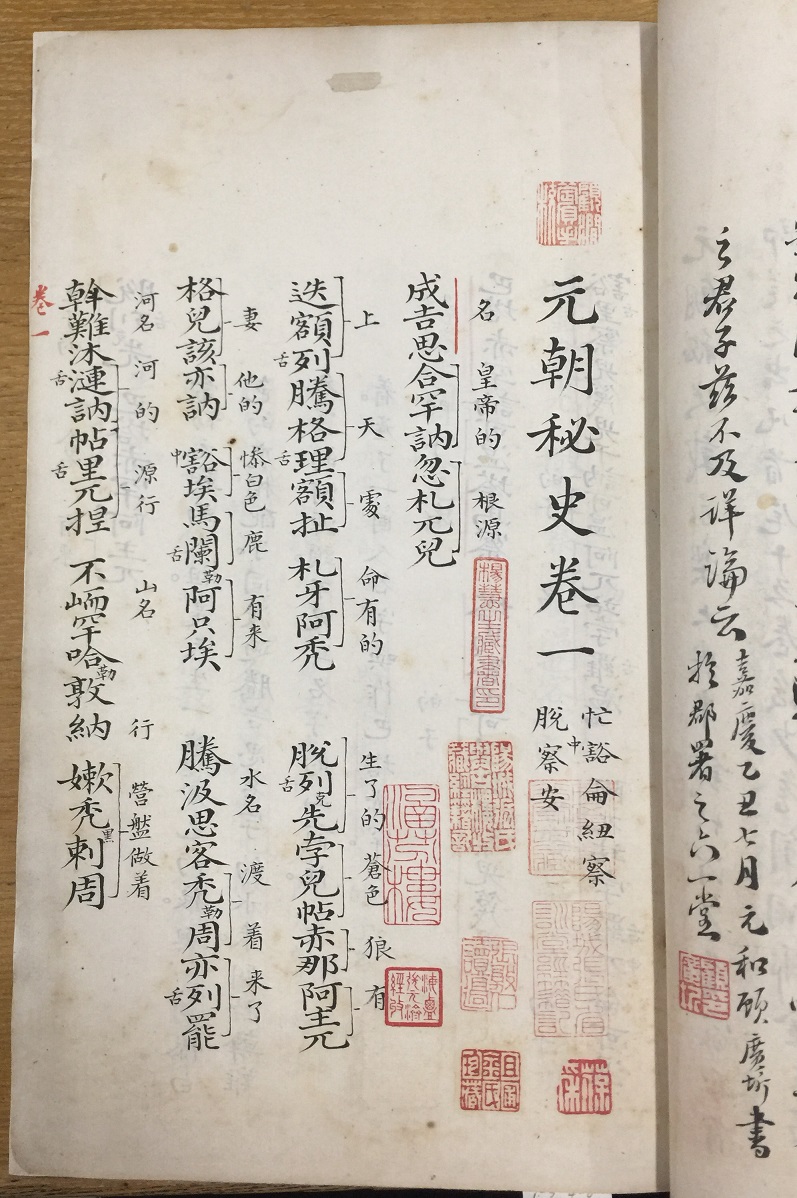

说它奇异,在于本书是用汉字写的,但是这些汉字都是蒙古语的发音,每个发音旁边都注有汉文的意思和表示语法的字,此为“旁译”。如第一页“合罕讷”旁边注明“皇帝的”。全书被分为282节,每段后有翻译该段意思的“总译”。(见图片)

顾千里校《元朝秘史》,则是这本奇书现存的最主要的文本。

近年,国内已经出版了不少有关的论著,如阿尔达扎布先生祖孙三代还原的蒙古文字本《蒙古秘史还原注释》(内蒙古教育出版社,1986),亦邻真(汉名林沉)先生的复原本《〈元朝秘史〉畏兀体蒙古文复原》(中华书局,1987),乌兰女士的校勘本《元朝秘史》(中华书局,2008),余大均先生的《蒙古秘史译注》(河北人民出版社,2001)等。

这本书还通过各种渠道,走向了全世界。

根据日本学者原山煌的整理,到1978年,《蒙古秘史》的研究著作(包括翻译、注释和各种研究著作和论文)就已达361种(见所编《元朝秘史関係文献目録》,日本モンゴル学会,1978年)。另据澳大利亚蒙古学学者罗依果(Igor de Rachwiltz)统计,到2001年,各种语言的音写本或转写本或复原本有20种,各种语言译本有67种,此外,还有总译的不同语言译本五种(转引自阿拉坦:《从〈蒙古秘史〉的复译看翻译原则的普适性》,载中国翻译协会编《第18届世界翻译大全论文集》,外文出版社,2008年)。

可以毫不夸张地说,世界上的这些研究,说到最基础的资料,都离不开顾千里的校本。

笔者涉及此书是在三十多年前(见拙著《顾千里研究》,上海古籍出版社,1989,331—332页),此后一直对此书有所关注,发现有些细节问题,可进一步探讨,做了一些札记。现在看来,这些对于该书文字和内容的研究,作用有限,但是,对于认识该书文本的流变,认识与此有关的一个多世纪来的学术活动,或不无补益。故略加整理,列之于下。

1932年初,爆发了中国近代史上著名的“一·二八事变”,日本帝国主义发动对上海的进攻,炮轰坐落于上海闸北的上海商务印书馆善本藏书楼——涵芬楼,所藏四十余万册善本典籍,毁于战火。此为日本军国主义对于中华民族和人类文明犯下的不可饶恕的罪行。但是,涵芬楼所藏的善本中,有一本在世界文明史中非常有影响的古籍却由于完全偶然的原因,得以免遭劫火。那就是现在收藏于国家图书馆的清代文献学家顾千里校的《元朝秘史》。此书现著录于《全国善本书目》(史部,上,25页),标明:“清抄本,顾千里校并跋,周銮诒跋,傅增湘跋”。

顾千里校本,有一些藏书印,有的还未见考释。现据所知,列于下:

“顾涧蘋手校”是顾千里的印章。

“阳城张氏兴古楼珍藏经籍记”“阳城张氏省训堂经籍记”“张敦仁读过”,这些是张敦仁的,“葆采”乃张敦仁第二个儿子的,他字“子实”。这些笔者《顾千里年谱》“嘉庆十五年”条下已有考证,不赘。

“杨慧生藏书印”“杨慧生”,据考,为淮安人士。他曾将元代丘处机门人李志常的《西游记》刊刻出版。清代丁晏为他作了《杨慧生重刻西游记序》(载丁晏《颐志斋文集》卷五),可见是关心西北和元代文化之士。丁晏(1794—1875),清代学者,字俭卿,号柘堂,江苏山阳人,乃道光元年举人(参见《清史稿》四百八十八卷)。所以,顾千里校本归杨慧生的时间,当在嘉庆十年以后至同治年间,即1830—1875年间。

又有“且圃金氏珍藏”印,“且圃”不详。考光绪间,有善写者“金辑甫茂才”,叶昌炽为蒋凤藻刻《铁花馆丛书》,延其书写。此人“雅不愿署姓氏”(见王欣夫补正叶昌炽《藏书纪事诗》卷七“许翰屏”条,上海古籍出版社,1989年)。“金氏”“且圃”,“且”“辑”,吴方言同音。或即金辑甫?此当为同治光绪间人士。

又,此本后有周銮诒跋。跋曰:“光绪癸未(1883)八月寓意园,取此本与连筠簃刻本对读一过。周銮诒记。”周銮诒,湖南省永州府永明县人,清朝进士。汪兆镛《碑传集三编》收其传云:光绪三年(1877),参加丁丑科殿试,登进士二甲第32名。同年五月,改翰林院庶吉士。光绪六年四月,散馆后,授翰林院编修。

周銮诒和盛昱在编修馆、翰林院当有交往的机会。盛昱在光绪十年任祭酒,而周氏在光绪十一年离开京城,前往广东不久病死。

所以,光绪九年(1883)此本已在盛昱处。有的介绍文字云:此书“从张敦仁次子手中流出,经清沈涛、杨书云已由敬征及其孙盛昱收藏”。此间细节,如能说明,则为幸甚。

又,《顾千里集》中,标明《元朝秘史》为“元刊”,此“元刊”,当指明初洪武时刊本,并非“元代”刊本,那珂通世《成吉思汗实录》(日本,筑摩书房,1943)已经有说明,基本无误。陈垣先生在1934年2月刊的《元秘史译音用字考》已经做过说明(引自日本小林高四郎《元朝秘史研究》,日本学术振兴会,1954年,216页)。

作者:李庆(日本国立金泽大学名誉教授)

编辑:于颖

*文汇独家稿件,转载请注明出处。