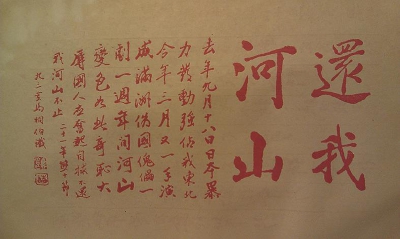

1937年10月10日,身在华界土山湾的马相伯不惧周围巡逻日军的淫威,大书一幅“还我河山”,交由“救国会”去发表。

马相伯大约是在1909年即70岁时开始研习书画的。他书写的条幅、对联、寿幛、题词是有“润格”的。但是,这些收入都存入了一个账户,拿去办“救国会”,做抗战用。“九一八”、“八一三”,战火纷起,乱世又现,大家想到了生命的脆弱和短暂。1931年,马相伯虚岁92了,一位矍铄老人的健康画像和苍劲笔法,给人们乐观情绪,因此大受欢迎。

马相伯(1840—1939),祖籍丹阳,道光二十年三月六日(4月7日)生于丹徒。名志德,圣名若瑟(若石),字钦善,又字斯臧、建常、良、相伯(湘伯),晚号期颐叟、华封老人等。1851年,马相伯来上海,入学依纳爵(徐汇)公学;1937年,移居南京,转到桂林,最后在谅山去世。马相伯在徐家汇当修生、做神父,带学生、搞研究,1876年还俗,帮李鸿章做洋务,在山东布政使余紫垣幕府中担任机器局总办。后又曾出使过朝鲜平壤、日本神户。1912年至1918年期间,马相伯在北京担任中华民国政府高级政治顾问。除此之外,马相伯一生都住在上海的徐家汇、法租界和土山湾的寓所。马家除了在丹阳马家村保有祖宅之外,在泗泾镇也有房产,且就此落籍于松江。这位与上海开埠后100年之命运相始终的“人瑞”,是鸦片战争以后近代中国的建设者、见证人。沪上做生日的习惯是“做九不做十”,1939年,重庆、桂林,以及“孤岛”上海都为马相伯做了百岁诞辰的庆典。在抗战的炮火中不断发声的“百岁老人”马相伯,为陷入困境的中国人带来精神慰藉,鼓励大家不屈不挠地生活下去。马相伯的寿星照,放在大、中、小城市的照相馆橱窗里,几乎是家喻户晓。

除了这张“人瑞”形象之外,上海和大后方还流行马相伯的书法作品,也是一纸风行。从1931年开始,马相伯的书法作品源源不断地出现,也不分教会内外,工商界、学界、政界人士都持有。马相伯书写的条幅、对联、寿幛、题词并不白送,是有“润格”的。按马相伯孙女马玉章(1915—2015)生前告知,润资十几元、几十元一幅都有,算起来并不便宜。但是,这些收入都存入了一个账户,拿去办“救国会”,做抗战用。据说,是捐了一架飞机的。“九一八”、“八一三”,战火纷起,乱世又现,大家想到了生命的脆弱和短暂。1931年,马相伯虚岁92了,一位矍铄老人的健康画像和苍劲笔法,给人们乐观情绪,因此大受欢迎。马相伯落款署名依年列次,“九二叟”、“九三叟”、“九五老人”……,直到“期颐叟”。署名下面循例都会盖章,如“丹徒马良之章”、“马良之印”、“相老人”、“相伯长寿”等。长寿不老,人人羡慕,都来求字,马相伯则常常向客人表示自己并不喜欢长寿,因为“寿则多辱”。按照《庄子·天下》“华封三祝”的典故,祝寿、祝富、祝多男子,然后“尧曰:多男子则多惧,富则多事,寿则多辱”。马相伯认为长寿之人更多磨难,更多痛苦。他口中仍在呼喊,在心里等待的却是天国。

晚年练习大字的马相伯,身后站者儿媳马邱任我、秘书张若谷。

按字体来看,马相伯的书法还是那种当幕僚、做师爷的腕力水平,有文人气,挥洒豪放,却够不上书法家的功底。有一幅照片,马相伯晚年在土山湾孤儿院院舍三楼寓所“乐善堂”练习大字,专门题写对联、条幅等,身后站者儿媳马邱任我、秘书张若谷。大字拿去应酬,遇到一些礼仪性的长篇文字,仍然是由他撰写了文辞,请书法家来书写。例如1903年撰《徐文定公墓前十字架记》,造碑时由 “娄县张秉彝书”;1914年土山湾工艺院将马相伯撰《利玛窦遗像题词》《徐光启遗像题词》《汤若望遗像题词》《南怀仁遗像题词》画像送去旧金山巴拿马博览会展出,由“蒲西(静斋)夏鼎彝书”。张秉彝、夏鼎彝都是上海天主教会内的书法家,字体工整,水平相当不错。

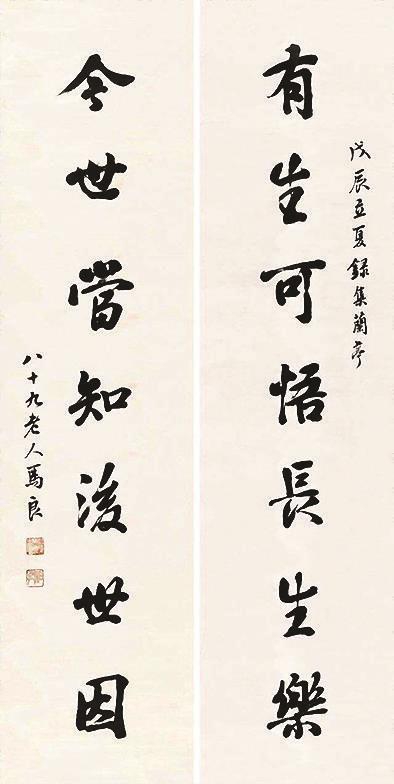

马相伯89岁那年为土山湾孤儿院院舍三楼寓所“乐善堂”自撰联语:“有生可悟常生乐,今世当知后世因。”

这里要问为什么天主教徒也能写得一手好书法?按现时肤浅的理解,基督徒轻视“国学”,像马相伯这样精通“七国文字”的耶稣会士,“当年误习旁行书”(严复语),书法必定不好。这实在是误会,徐汇公学的教育,本来就是中西学并重,书法还是重中之重。史式徽《江南传教史》记录徐汇公学早期办学情况,说:“学生当时所读之书,新生则专读中文。其来校久,程度较优者,则兼读法文、歌经、图书、音乐等。学生除每日读书外,而书法一事尤为重要。”“书法课也是比较重要的一课,因为学生识字的多少和写字笔法的挺秀,也经常是衡量一个人才学高低的标准。”徐汇公学的学生一边读法文,一边读四书,还参加科举考试,经学成绩相当不错,不亚于传统书院。马相伯说他在咸丰二年(1852)八月到南京参加“秋闱”,证明他在上海(或者原籍)得了秀才,有资格参加江南乡试。有《徐汇公学旧学生同学录》统计,公学在清代的50年里,考取各县生员(秀才)的人数达到82人,其中还有马相伯的外甥朱开第(志尧)、朱开甲(云佐)。清朝科举考试要求“馆阁体”,学子从秀才、举人到进士,写字严谨不亚于文章功夫,一路下来自然而然就成了半个书法家了。马相伯的法、英、德、意、拉丁、希腊、朝鲜文都是能读能写,字母体的书法也很漂亮,徐汇公学的学术训练,竟是如此中西平衡,六艺兼通。

马相伯年资渐长,学识愈精,请教他的人也越来越多。他不但字体遒劲,联语也是很有意境,不落俗套。1911年秋,常州府江阴县金港镇塍镇天主教堂朱开敏(季球)神父创办的崇真学堂开学,马相伯应邀参加开学典礼,发表演讲,并按“学校”两字撰写楹联:“学而习之,已百已千进而往;校者教也,语大语小用其中。”对得精致,含有《论语》子贡“识大识小”典故,却又变通其用,融为自创,意思也非常贴切。马相伯89岁那年给“乐善堂”自撰的联语是:“有生可悟常生乐,今世当知后世因”,则含有一种神学上的领悟。这条联语涵义之深刻,在于它回到儒教、道教、佛教和天主教各自的教理中都讲得通,即借所谓“尽人事以知天命”句来诠释,行在今世,期于后世。这条联语还深得对仗、平仄的精髓,翻查韵书,格律为“仄平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平”,堪称完美。

马相伯的中文造诣非常好,记得是得到过章太炎的赞扬,以“严马辜伍”齐名。近代第一本用西文语法理论解释汉语文法的《马氏文通》,最后是由他整理出版,署名“马建忠”,他也参与了实际创作。从马相伯撰联能力看,他确实精通中文的词性和格律。如“律己宜带秋气,待人有若春风”(题“龙清先生”,署“九七叟相伯”)、“读书随处净土,闭门即是深山”(题“芜屏先生雅属”,署“壬戌秋八十三叟相伯”)、“为伦类中所当行的事,作天地间不可少之人”(题“伯群先生嘱“,署“九八叟相伯”),文辞都相当精美,不亚于那些科举正途出身的进士、举人。比较那些用典过度、死板僵硬的旧联语,他的联语生动有趣,别有天地。马相伯最有名的一句对联,倒是不怎么工整,(下转3版)

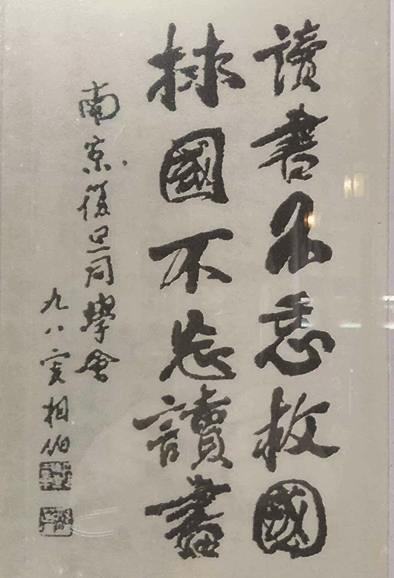

(上接2版)看起来比较潦草,但非常流行。1937年,他转移到南京以后,在京复旦同学会请他题词,指明要写他的名句:“读书不忘救国,救国不忘读书。”马相伯欣然照着写了,署上了“九八叟相伯”。其实,这是他1906年初在东京给江苏留日同学会演讲中的说辞,当时梁启超在场做记录。主持清朝大政的湖广总督张之洞很是佩服,因此一句,便称誉他“为中国第一名演说家”。

马相伯留下来的书法作品中,有“还我河山”和“与造物游”两幅最叫人赞赏。这两幅题词,字迹清晰,走笔流畅,写出了作者在高寿之年的不同心境,观者可以想象,颇足品味。1932年10月10日,日军还占领着淞沪地区,身在华界土山湾的马相伯不惧周围巡逻日军的淫威,大书一幅“还我河山”,交由“救国会”去发表。上海租界内各大报纸拿去套红印刷,号外发行。马相伯喊出了民族最强音,这四个大字一天之内便震撼全国。这幅题字之左,还有小字附言:“去年九月十八日,日本暴行发动强占我东北。今年三月又一手演成满洲伪国傀儡一剧。一周年间,河山变色,如此奇耻大辱,国人应奋起自救,不还我河山不止。二十一年双十节,九三叟马相伯识。”颐养在室的93岁老人,带头为民族之自由而呐喊,难怪“救国会”的“七君子”们都来土山湾推崇马相伯,“惟公马首是瞻”(沈钧儒在1937年8月3日“七君子”出狱后在土山湾合影照片上题)。

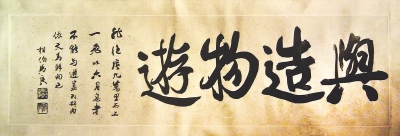

如果说“还我河山”是马相伯的现实关怀的话,另一幅书法精品“与造物游”则出于他超然物外的宗教情怀。在马相伯九十岁以后的生命中,已经呈现出两个世界。一个是他积极投入,全力呼喊的“抗战”世界,另一个是他不可抗拒而逐渐靠近的天国世界。对于后一个谁都不能确切知道的世界,他似乎没有恐惧,只是坦然而平静地去接受。我们好奇的是,他是以什么样的方式去接受?在“与造物游”四个大字左侧,也有小字附言:“飞绝尘九万里而上,一飞以六月息者,不能与游,盖即辞内,依天为归向也。”在“相伯马良”之后,还有“丹徒马良之章”、“湘老人”两方朱印。“与造物游”的用典,出自《庄子·逍遥游》:“鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”马相伯把“逍遥游”的旨趣改为“依天为归向”,与造物主齐同。这幅题词我看到的是真迹,卷轴原件藏于比利时布鲁日地方的本笃会修道院,民国前总理陆徵祥(1871—1949)在这里出家当修士。马相伯没有署上日期,据判断应该是在陆徵祥晋铎为神父时从上海送来的贺礼,即1935年6月29日。陆徵祥,在欧洲的一个修道院隐居,与“息影”在土山湾的马相伯境况何其相似。当时,中日之间已经开战,欧洲的战火也即将燃起,两位曾经涉入中国改革和国际政治极深的老人,都已经退出政界、外交界,只是悲天悯人地看着这世界一步步地滑入战乱,忧心如焚。但是,即便在一个动荡的世界里,他们仍然怀揣敬意,无怨无悔,“与造物游”。

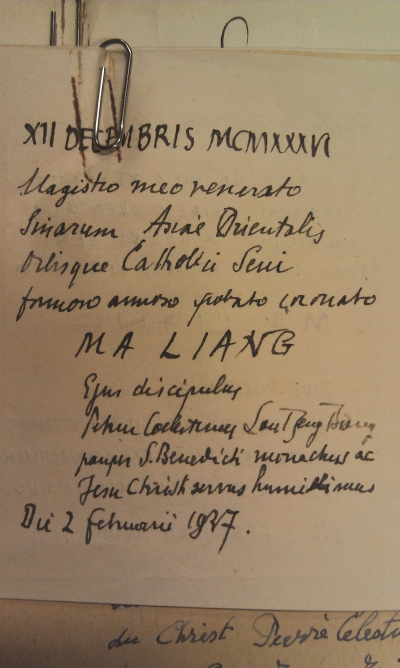

陆徵祥是写了拉丁文的帖子,正式按规矩拜马相伯为师。

在“与造物游”的落款“相伯马良”之后,还有“丹徒马良之章”、“湘老人”两方朱印。

陆徵祥在他夫人培德女士的老家比利时出家当修士之后,一直遥拜年长他31岁的马相伯为师。陆徵祥是写了拉丁文的帖子,正式按规矩拜马相伯为师。师生两人在1930年代通信频繁,惺惺相惜。陆徵祥能在“还我河山”的慷慨激昂中,读到马相伯“与造物游”的超凡境界,他说:“读师‘还我河山’一语,其呼声出于爱,又远非‘还我河山’不止之句,其气概出于至爱。”(安德鲁修道院陆徵祥纪念室档案)陆徵祥讲的

“至爱”,是对“造物主”、“大自然”的“大爱”,是不离人伦之爱、乡情之爱、国土之爱,又超乎其上的崇高之爱。虽然“还我河山”和“与造物游”是不同时间、因不同原因写的两幅题词,但完全可以配为同一副对联。这幅由我们代拟的对联,既可以表现两位政坛老人面对暴力时那种“寸土必争”的决心,又能展示出人之一生在终极价值观念上“萧然物外”的豁达,这是两个完全不同的精神境界,却是浑然一体。

按大弟子于右任(1879—1964)的回忆,马相伯大约是在1909年即70岁时开始研习书画的。于右任秘书张文生《怀念于右任先生》中记录,于右任60岁寿辰得到马相伯赠《秋收图》,“于先生对我说:马先生学画时年已70,我才60,我如果学画还来得及。”(《中华文史资料文库·军政人物篇》)70岁学书画,说起来马相伯也是一位退休之后的“老年书画”爱好者。1897年,经过徐汇公学时期的老同学沈则宽斡旋,马相伯在佘山避静一月以后,与天主教和解,重过教会生活。他将一双尚未成年的儿女托付给教会之后,只身回到徐家汇,息影在土山湾工艺院老楼三楼的五间房间,即今天的马相伯旧居。从此,马相伯每日临池,挥毫翰墨,可以判断,晚年马相伯撰写的那么多书法作品,都是在土山湾三楼的寓所中完成的。

1937年,在京复旦同学会请马相伯题词:“读书不忘救国,救国不忘读书。”

马相伯在土山湾“乐善堂”里每天都要练习书法,五间房间四壁的空白处,挂满了对联,其中有一间专门用来练字习画。按马相伯的秘书张若谷记载:“对着三楼升降机的出入口处,是一间阳光充足的小厅,厅中设长桌一,椅十数,食具橱柜一。四壁挂满字画,……会客室中昔年悬有‘乐善堂’横额,左右为陆徵祥氏所集‘乐乎天命,善与人同’的联句,相老曾自命其寓所为‘乐善堂’。堂的四壁,有于右任先生手书王了一(徵)的《和归去来辞》八幅。陆、于两氏都署款称‘相伯夫子’。前年起,又添章太炎氏拜祝九十五寿联‘鲁连抗议足完赵,烛武老年犹退秦’。又有段祺瑞氏手录文字寿语,冯玉祥氏手笔‘福如东海长流水,寿比南山不老松’的寿联,署款称‘相老前辈’。冯氏又向都锦生定织相老绣像,款称‘国之大老’。马老先生九十大庆时,吴稚晖氏送联:‘得天独厚,应寿一万八千龄,才经过两倍百分之一;其道大光,曾传三千七百子,皆能立两间一是于三。’于右任氏联:‘先生年百岁,世界一晨星。’”“乐善堂”是马相伯的会客厅,是他大会天下宾客的房间,挂满了名人、要人给他的寿联。他每天练字习画,是在另一间房间内,和寝室、书房合在一起。“乐善堂会客厅有门户可通相老的卧室。卧室的光线也很明朗,同时也是相老译经、读书、写字、阅报的一间大书房。”(张若谷《苦斗了一百年的马相伯先生》)今天传世的马相伯书法作品,大部分都是在这一间房间的书桌上完成的。十分难得的是,徐汇区至今仍然保留着这个“马相伯旧居”,可供后人参观和瞻仰。

丹阳市天禄眼镜电商有限公司董事长虞瑞泰先生,从上海回乡创业,不忘乡贤。他个人出资,于2016年6月举办马相伯文化研究会暨纪念馆,倾力开展纪念马相伯活动,令马相伯事迹传播于乡梓,颂扬于海内,声誉渐起。如今的丹阳,已是与徐家汇、复旦大学、泗泾镇齐名的又一个马相伯纪念地。该会馆在各处收集马相伯书法作品,编辑《马相伯书法作品选》,有一些是真迹,更多的是复制,还有流传于众多藏家手上的印制品。马相伯早年做神父,当幕僚,都不是出头露面的人物,因此他的文字很少为外界所知。直到晚年,创办震旦、复旦,助力辅仁,一度还出长北大,参加辛亥革命,组织江苏省政府,他的中西学识才忽然受到年轻一辈人的赞叹。早年不可追,马相伯曾有意编辑他的晚年文字。可惜1918年回到上海,大量的原稿没有及时搬回来,在北京散失殆尽。1937年他离开上海,随身也带去不少书信、手稿和字画,但在不久向大后方转移的过程中又丢失很多。1939年马相伯在越南谅山去世,遗物更是很难辗转回到上海。马相伯留下作品少,收集困难,能找到这些书法作品已属不易。为此,要特别感谢丹阳马研会和主编吉育斌做了一件大好事。如蒙不弃,以此拙文代为序,兼为之贺。(本文系《马相伯书法选·序言》,标题为编者所拟。作者系复旦大学哲学学院教授)

作者:李天纲

编辑:王秋童

责任编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。