上海财经大学今天发布讣告:2020年8月25日,上海财经大学原公共经济与管理学院教授黄天华因病逝世,享年70岁。

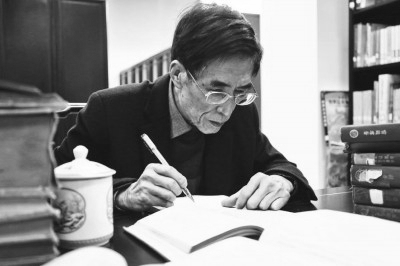

图为本报资料照片

在黄天华教授所著的《中国财政制度史》第一卷的扉页上,写着这样一句话:“谨以此书献给正在走向繁荣昌盛的中国。”

一个人,呕心沥血31年;一本书,洋洋洒洒500万字! 2017年,《中国财政制度史》由上海人民出版社出版。作为研究中国财政起源、发展和演变规律的财政史著作,这部巨著的出版不仅填补了中国财政理论研究的空白,也承载着一位知识分子的家国情怀和责任担当,兑现了黄天华立下的“中国人的财政史必须由中国人来写”的承诺。

“不善言辞”的黄天华,曾在一次座谈会上这样讲述自己从事中国财政制度史研究的渊源:1982年,刚开始在中央财经大学读研的他,从导师吴大英教授那里听说,在中国财政制度史研究上,西方发达国家走在了我们前面;很多研究史料,不在中国,而在日本、法国、美国。

“听了这个严峻的事实,任何中国人的心情都难以平复。中国学术的话语权怎可旁落他国?”就这样,当年这个身强力壮、意气风发的小伙黄天华,走上了一条后来被证明不仅相当冷门,而且研究难度远超出他个人预期的学术道路。

30年后,出现在人们面前的黄天华是一个体型消瘦、疾病缠身的老人。和很多学术界同道相比,虽然他的学术研究成果出产周期显得偏长,但《中国财政制度史》用它的丰厚内涵,回报了这位苦苦践行“板凳甘坐十年冷,文章不写半句空”的知识分子的常年付出和辛劳。

文汇报2017年5月19日曾专访黄天华教授,以下为访谈全文——

半生笔耕,一部《中国财政制度史》

做我们这行的,唯有静下心来,否则就不要做,尤其是身处如此热闹的时代。我一直认为,能够坚持到现在,不为名不为利,完全是依靠一种信仰在支撑——中国的历史应当由中国人来书写,并且中国人做学问不比外国人差。

通读整本书,最让我满意的部分是探讨财政起源,这是我一生研究的精华所在。

文汇报:今年9月,您用半生时间完成的《中国财政制度史》就要出版了,能给我们简单介绍下这本书吗?

黄天华:关于中国财政制度与历史的著作有不少,我这本书的特点是比较全面,几乎穷尽了各种能够搜集到的资料,完整梳理了中国财政制度从起源、发展、演变到进入现代工商税的全过程。在断代上,财政史学界习惯了“秦汉的财政制度”与“魏晋南北朝的财政制度”。我在书里改变了这种粗线条的做法,代之以“秦代财政制度”、“汉代财政制度”……把每个朝代都做成独立的一章,以便于进行系统性和结构性的论证分析。

在财政收入制度上,做到将每个朝代的收入制度尽可能地列入。大者如田赋制度、军赋制度、贡纳收入制度、商税制度、盐铁专卖制度、山泽税制度、徭役制度等,小的有各种杂税杂收、税外之费、费外之苛,以及对于劳动者的其他超经济剥夺制度。至于财政支出制度的内容,涉及军费支出、皇室支出、官俸支出、经济建设支出、文化教育支出、祭祀与宗教活动支出、社会保障支出等,考察其总量变化、结构变化与每个朝代所面临的主要政治经济形势之间的吻合程度。值得一提的是,如果把不同的财政支出剥离出来,就可以独立成书,比如中国军费支出史、中国皇室支出史、中国社会保障支出史等等。

切入点的选择对于一项研究来说非常重要。中国财政制度的研究不能单纯地局限在税制、收支结构和财政体系等方面,而是应当扩大到影响财政制度发展的基本原因和制度性问题。在我看来,主导或影响中国封建财政制度的基本动因是生产力与生产关系的矛盾,具体表现在三个方面:土地制度的发展变化(土地是最主要的课税对象,“履亩而税”是中国封建财政制度的核心)、户籍与人口的增长(决定税收制度的最基本要素就是户籍与人口)、政治局势的变化。

通读整本书,我最满意的部分是探讨财政起源,这是我一生研究的精华所在。财政的起源包括中国农业税起源、人头税起源、关税起源、商税起源、盐税起源与宗教税收起源,我从多角度分析进而提出了“原始财政”的理论问题,给予中国早期财政(夏商周财政)应有的历史评述。

文汇报:长期以来,财政起源是学界争议的一个话题。一种观点是,财政是国家形成以后的产物,没有国家就没有财政。而您提出了原始财政的说法,认为原始财政的本质是以雏形国家形态为主体、以原始社会末期生产方式为基础的分配关系。

黄天华:财政与国家存在着直接的联系。就其本质属性分析,这一联系是天然的,即有财政就有国家,有国家肯定就有财政。然而,财政的质的规定性又确定无疑地说明,既然财政内在的运动规律是规范的、制度化的,那么这一联系必然是建立在公共权力的高级形态之上。当公共权力表现为中、低级形态时,则仍然可以探索和讨论财政的起源,特别是公共财政的起源问题。我的看法是,财政起源与国家起源是一个同步的渐进过程。财政的根源是经济关系,财政的本质是公共权力的集中收支,财政的特征是基于公共权力的强制性,这是研究原始财政的出发点。公共权力的演变经历了从一般公共权威、氏族民主政治、家长制、军事民主制或王权政治到国家政治;而财政的运动过程表现为:从一般经济分配中的强制性因素、一般经济分配中的强制性分配到一般经济分配与强制性分配分离,国家财政形成。

对于历史研究来说,证和论都很重要,我一点也不敢疏忽。但问题是,我的身体状况不允许。

文汇报:您如何评价即将出版的《中国财政制度史》?

黄天华:说实话,这本书写得还不够好,深度不够,广度也不够。我说这番话,并不是谦虚。我们财大的老校长谈敏写类似的著作,往往会加入自己的点评,比如某项财政制度对国家的影响,哪些是积极的,哪些是消极的,制度的变革对当时的社会又起了什么作用。我呢,仅仅在行文过程中很简单地提了一下,没有深入下去。对于历史研究来说,证和论都很重要,我一点也不敢疏忽,但问题是,我的身体状况不允许。如果对每个朝代的财政制度加以评述,工作时间起码还要增加一倍,那样的话,书就完不成了,所有的心血都白费了。至于广度方面,可以拿热播剧《人民的名义》举例——赵德汉被抓后,全部赃款都没收进了国库,那么在古代,贪官污吏们的这些不义之财又是如何处理的?应该说,这都算在财政史的范畴,遗憾的是,我一个人没有那么多精力去搜集相关的史料。人都有梦想,但完全不可能做到的事情也不用勉强。正因如此,我才说自己是一颗铺路的石子,为将来的财政史研究做一些基础性工作,让年轻的同行们尽可能地少走弯路、多出成果。

文汇报:完成一部550万字左右的巨著,需要收集和研读海量的历史资料吧。

黄天华:我家里的4个书柜,再加上办公室的2个书柜,几乎都装满了。我最常去的地方是上海图书馆,财大和复旦的图书馆也给我提供了很多便利。有些资料上海没有,就自费去外地出差,过去这些年,我几乎每年都往北京跑,尤其是财政部,那边的资料相对丰富。西安、南京等地的博物馆和档案馆我也去过几次,最初是手抄笔记,效率很低,后来改为复印,但成本又上来了。对于一些非买不可的书,我会把书名、书号和出版社记下来,然后去新华书店碰碰运气。财政史的涉及面很广,看似不搭界的漕运、教育、交通、计量、医药、邮政等专题类图书,其实都是整理和研究的重要依据,可以帮助我完善不同时期的历史细节。一些有价值的史料被国外的学术研究机构收藏着,于是我带着自己拟定的目录求助当时学院的外籍院长,他是美国杜克大学教授,每年都要回去。“如果给你的都是英文版的,你怎么用?”我告诉他不用担心,目录里提到的资料都是中国人写的。后来那个院长在杜克大学、哈佛大学影印了很多文献,包括晚清、北洋时期和国民政府时期,让我如获至宝。此外,我还托人从日本

拿到了一批材料。

在所有得到的文献资料中,近现代的版本居多,古籍也有,这就需要掌握断句的方法。为了写这本书,我还自学了甲骨文,遇到不懂的地方就向复旦和财大的老师请教。可以说,跟税制有关的我现在都认识,有时在课堂上也会给学生们讲讲这些汉字的来龙去脉。

文汇报:您的《中国财政制度史》从夏商周一直写到了新中国成立前,您感触最深的是哪个时期的财政制度?

黄天华:央视“百家讲坛”有一期节目曾提到,如果能穿越去往中国历史上的某个朝代生活一段时间,最想去哪里?大家首选是宋代。站在财政制度的角度,我的答案也是宋代。以社会保障事业为例,《宋史·食货志》记载:“宋之为治,一本于仁厚,凡赈贫恤患之意,视前代尤为切至。”两宋以前,政府的社会保障体系几乎是不存在的,所谓的社会救济就是荒政,就是狭隘的单一的灾荒救济。进入宋代,社会保障体系包括了社会救济、社会福利、社会慈善、社会保险和特种优抚保险。社会救济既包括灾荒救济,又包括贫困救济;既设置了常平仓、义仓、社仓,又设置了专业的广惠仓。社会福利事业更为发达,既有扶贫的救济机构(福田院、居养院、安济坊)也有收养弱势群体的养老和慈幼机构。社会慈善分为国家慈善和民间慈善;社会保险主要针对官员,但也考虑到民间养老;特种优抚保险主要指军人的优抚和保障,包括对残疾、阵亡军人的救治和优抚,以及对淘汰军人的安置。当时的社会保障覆盖面广、重点突出、效果显著,促进了社会经济发展,也对后世产生了重要影响。

读研究生时,班上有26个人,现在呢,退休的退休,当官的当官,只剩下我一个人还在坚持做老本行。

文汇报:财政学是热门专业,历史学则相对冷,那么作为交叉学科的财政史,究竟算热门还是冷门?

黄天华:我以前专门就财政税收史的教学改革发表过一篇论文。在高等财经院校中,学生们更多地是对现代财经理论特别是西方的学术理论感兴趣,实业界和学术界的情况也大体相同。社会舆论对历史学的教学研究缺乏重视,这也导致了财政史长期被冷落,处于可有可无的尴尬地位。更为糟糕的是,这个专业的教学和科研队伍非常薄弱,师资不足,青黄不接,严重阻碍了整个学科的进步。上世纪80年代,我在中央财经大学读研究生时,班上大概有26个人,现在呢,退休的退休,当官的当官,只剩下我一个人还在坚持做老本行。

尽管冷门,但财政史的研究相当必要,事关重大。著名经济学家熊彼特说过,“一个民族的精神、它的文化水平、它的社会结构、它的政策所部署的行动,所有这些以及更多的东西都被写进它的财政史之中……谁懂得如何倾听它的信使的声音,谁就能在这里比在其他任何地方更加明了地识别世界历史的雷鸣。”2008年,温家宝总理曾在中外记者招待会上表示,“其实一个国家的财政史是惊心动魄的。如果你读它,会从中看到不仅是经济的发展,而且是社会的结构和公平正义。”

历史是现实的一面镜子。研究昨天,是为了拓展今天,更是为了把握明天。作为财政史的研究者,首要任务是揭示生产力与生产关系、经济基础与上层建筑、财政税收与社会结构的关系,以史为鉴,为今日的财税改革、财税创新提供借鉴与启示、经验与教训。

文汇报:在热门的财经院校从事冷门的研究,这种鲜明的对比是否会让您感受到落差?

黄天华:做我们这行的,唯有静下心来,否则就不要做,尤其是身处如此热闹的时代。我一直认为,能够坚持到现在,不为名不为利,完全是依靠一种信仰在支撑——中国财政的历史应当由中国人来书写,并且中国人做学问不比外国人差。当年在攻读中国财政制度史时,导师马大英告诉我:“这方面的研究,西方发达国家走在了前面,并远远超过了我们。”这可能是我这辈子听过的最刻骨铭心的一句话,某种意义上,也决定了我的一生。“小黄,如果你有信心的话,这条路就继续走下去。”他希望我去改变这个学科的现状,但又于心不忍,“你还年轻,没有生活经验,走上这条路,会很苦很苦。”我毫不犹豫地答应了老师,现在回忆起来,真是年轻气盛,不知天高地厚。1984年,从北京回到上海,我用了两年时间做研究规划,打算在70岁以前完成两本书,一本是《中国税收制度史》(2007年出版,被新闻出版总署列入“国家‘十一五’重点书籍出版规划”,2008年获得上海市第九届哲学社会科学优秀成果奖、著作类一等奖),一本是《中国财政制度史》。

做财政制度史研究的周期比较长,10年、20年甚至更久,通过学校申请课题是不可能的,换句话说,一切的费用都要个人承担。我的收入不高,全部要用来购买资料和出差。妻子十分委屈,但还是义无反顾地支持我,这些年,家里的开销都是她负责。女儿长大后,进了政府部门,有时也会拿出一部分工资补贴我。1980年代,我去北京,买好火车票,身上只留两块钱。住不起旅馆就睡在火车站或者汽车站的候车室,一日三餐基本上都是8分钱一碗的阳春面。到了90年代后期,我依然吃着阳春面,一是便宜,二是我

的肠胃不好。有一次巧遇一个学生,他不愿我住在50元一晚的廉价旅馆,非要把我送到条件好一点的招待所,这件事让我一直过意不去。

在别人的印象中,我似乎总是一副疲惫的样子。没有课的时候,我的活动轨迹就是家、办公室、食堂三点一线,独来独往,也因此造成了现在的不善言辞。随着年龄的增长,我的身体越来越差,从年轻时的胃病到后来的胃出血、心脏病、肺气肿、腰椎间盘突出。健康危机的出现让我感到有必要和时间赛跑了,于是从初一到除夕,从黎明到深夜,渐渐习惯了这样的工作作息。说真的,我已经尽力了,但一个人的能力毕竟有限。如果有一个团队,肯定会做得更好。

就财政制度史来说,我认为还有很长的一段路要走,还需要更多的人关注、从事这个学科的研究。

文汇报:关于中国财政史研究,马大英老师的说法是“西方发达国家走在了前面,并远远超过了我们”,那么30多年后的今天,这种差距是否缩小,或者我们反超了?

黄天华:遇到马大英老师是我一生的幸运。在他身上,我看到了知识分子的风骨和精神,他的治学和为人深深影响了我。至于差距问题,我的判断是依然存在。中国财政史属于中国经济史,中国经济史又是中国史的一部分,那么现在的中国史,谁做得好?前有剑桥中国史,后有哈佛中国史。或许在经济专门史的某些领域,我们取得了很多成果,也可能比西方做得好,但就财政制度史来说,我认为还有很长的一段路要走,需要更多的人关注、从事这个学科的研究。

文汇报:在财政史学之外,您比较喜欢哪些历史学者?

黄天华:我看的主要是财政学领域的专门史,像《中国经济通史》《中国赋役制度史》的主编和作者,我很佩服他们。纯粹的历史学家,我接触得很少,从头到尾读过一遍的只有范文澜写的《中国通史》。当然,从《史记》开始,二十四史我都看过,也很熟悉。

文汇报:范文澜先生留下一句名言——“板凳须坐十年冷,文章不写一字空。”对于这种治史精神,您应该深有体会吧。

黄天华:前面我也讲过了,从1986年算起,到2017年出版,我坐在冷板凳上的时间超过了30年。我曾跟妻子开玩笑说,书房和监狱于我而言没什么太大区别,只要能得到研究所需的材料,我可以一直关在里面不出来。这种“与世隔绝”的状态保证我的计划不受打扰,同时也让我失去了很多机会,失去了很多朋友。在写好《中国财政制度史》后,我突然意识到外面的世界已然物是人非,有的人转岗了,有的人去世了,想必我也被他们遗忘了吧。

做史要严谨,这是我一直以来的学术信条。最近在做书稿的审读工作,我发现文章里引用的一段史料缺一个注释,因为这个错误,我懊恼不已。原书里没有标注,一时之间也无法去重新考证,出于规范,只得把整段内容全部删掉。

文汇报:2015年7月1日,《中国财政制度史》的书稿完成了,您当时是否松了一口气?

黄天华:应该说,心情很复杂。我第一时间通知了身边的朋友,告诉他们,我的书写好了。与此同时,我又赶紧联系各家出版社。对我来说,写书只是第一步,最后能不能出版并没有把握。与此前做《中国税收制度史》一样,最大的障碍仍是出版费用。我求过无数的人,这个过程非常痛苦。在我焦头烂额的时候,学院的领导建议我给上面打报告,申请国家社科基金后期资助,最后批了35万。学校给了25万,有关方面通过与出版单位的沟通和协商,帮我拿到了一个非常优惠的价格。书可以出版了,我满怀感激之情,但与此同时,我又陷入了思考——这个世界上应该有很多“黄天华”,其中的一些人比我更努力,更优秀,他们是否也能被幸运之神眷顾?

我最痛苦的不是经济上的窘迫,而是这辈子对家人的亏欠,没有尽到养家糊口的责任。

文汇报:您提到了“痛苦”,让一个将每月工资全部用于购买资料、还需要女儿来补贴研究的学者去承担高昂的出版费用,这样的故事听起来确实比较残酷。

黄天华:很长一段时间,收入很少。评了教授,实际到手工资涨到7800元。我最痛苦的不是经济上的窘迫,而是这辈子对家人的亏欠,没有尽到养家糊口的责任。我带过很多研究生,希望有人跟着我继续做这方面的研究,其中大部分都去做了老师。我能理解,也尊重他们的决定。我刚参加工作时,房子是国家分配的,现在上海的房价这么高,还像我一样,怎么在这个城市生存?将来又如何结婚、生子?这些都是很现实的问题。

文汇报:如果能申请到课题经费,您的研究或许就不会像现在这般举步维艰,但课题立项又有时间限制,而《中国财政制度史》显然不符合要求。

黄天华:我不能抱怨这样的规定。如果不做限制,对于潜心做学问的人是一种保障,但是碰上没有责任心的人怎么办?岂不是容易被钻空子。比如我在1986年跟组织上说,我要写一本书,想申请一个研究周期为35年的课题,人家凭什么相信你?科研机制的完善需要建立在每一位学者高度自觉和自律的基础上,也需要不断地被检验。

文汇报:在教书和研究之间,您更倾向于哪份工作?

黄天华:两个角色我都喜欢,但是过了退休的年纪,就没办法再上课了。其实很可惜,现在给我机会的话,我能把这两年研究中掌握的知识和经验及时地教给学生,让他们对这个学科有更清晰的认识。我自己有一个想法,如果制度的藩篱阻碍了学科的进步,我们是不是应该想办法去破除它?你看这两天,我上过思政课,也办过讲座,效果挺好的。

文汇报:接下来,您有什么打算?

黄天华:目前有两本书,《中国社会保障制度史》即将完稿,希望献给中华人民共和国成立70周年;同时筹划了一本《中国军费制度史》,等到中国共产党建党100年时出版,算是我的一点小小心意。

缅怀!今天,不少人在上海财经大学官微下留言悼念:先生千古!

作者:储舒婷 樊丽萍

责任编辑:樊丽萍

*文汇独家稿件,转载请注明出处。