春日午后,坐在北京大学中文系二楼的办公室,即便无暇抬头看窗外桃花的粉和树枝抽芽的绿,也能从糅在微风里的鸟鸣声、东操场上传来的足球声感知到——春天已经来了。

“我们说话这会儿看似很安静,但其实窗外有很多我们听不见的声音。一方面人只能听到一定频率范围内的声音,另一方面当沉浸在对话中时,你会自动过滤很多外界的声音。”北京大学中文系教授、博导孔江平说。关于声音,他可以源源不断地讲出一些有趣的“秘密”:比如蚂蚁走路有声音,田里的禾苗也会发出声音;腹语发声者实际有气流从嘴角流出;语音视觉的习得会影响语音听觉的结果——如果眼睛看到一个人发出“ga”的口型,而声音播放的是“ba”,我们的大脑会自动感知听到了“da”……虽然我们时时刻刻都浸透在声音之中,它就像空气和水一样自然,却远非我们想象得那样“简单”。

元音是如何涌现的?语音中的情感能被可视化吗?自闭症儿童如何理解周围人的语言?……位于北大中文系三楼的北大语言学实验室致力于破解声音的各种秘密,让声音有形可视,有律可循。

实验室始建于1925年,当时叫“北京大学语音乐律实验室”。从早期基于机械的声学仪器浪纹仪到如今的脑电仪、眼动仪、电子声门仪等先进研究设备,实验室在近百年的历史中见证了语音学研究不断与其他学科领域交叉融合,层出不穷的新科技被用于解码声音,语音学的研究空间变得更为宽广。

从2003年起孔江平教授便担任实验室主任。在他的带领下,一批又一批团队成员一面沿着语音学先驱们的足迹,纵横数万里,记录华夏各地的声音;一面研究阅读障碍与孤独症儿童的筛查与训练,让研究成果走出实验室,服务社会。他们还会去动物园观察黑猩猩,探究人类发音的起源,如科学家探索宇宙边缘一般,涉足人迹罕至的研究前沿。2021年,实验室入选首批教育部哲学社会科学实验室(试点)。从声音这个语言的外壳入手,由表及里,探寻我们的来处,解释我们的异同。

▲实验室的老师带着学生们调查侗族大歌。

实验室风雨兼程近百年

梳理中国现代语音学的谱系,语音学家、文学家刘复(字“半农”)是一位起点式人物。

上世纪20年代,正在北大任教的刘复在蔡元培“去西方开阔一下眼界”的提议下,赴法国攻读实验语音学。汉语对当时的语音学来说还是个陌生领域,而其中最新奇的部分要数欧洲没有的声调系统。刘复决定在这个方面好好做些研究。

在当时,对声调的研究还没有先例,所有的实验设备与器材都得自己设计发明并制造出来。刘复一边上语音学的课程,一边旁听理工科院系的相关课程。由于无法回国做田野调查,他尽力在法国寻来一些中国不同地区的发音人,对汉语声调做起了不懈研究。1924年,刘复发表了《四声实验录》,用实验的方法研究了“四声是什么”这一问题,首次提出和证实了基频是声调的声学基础,成为中国现代语音学的奠基之作。这项研究成果在当时处于世界前沿水平。

中国传统的音韵学由来已久,主要通过听辨的方法总结发音规律。但在西方语音学向科学转型时,国内语音学仍停留在传统的“口耳之学”。早在1921年仍在法国留学时,刘复便向蔡元培提交了一份《提议创设中国语音学实验室计划书》,提出“鉴于研究中国语音,并解决中国语言中一切与语音有关系之问题,非纯用科学的试验方法不可”。

1925年,取得博士学位的刘复从法国回到北大国文系任教,他不仅带回了先进的语音学理论,也在蔡元培、胡适等人的多番协调与推动下,将一批自法国购买的仪器设备跨越重洋运回国,主持建立了“语音乐律实验室”(即如今北大语言学实验室的前身),挂靠在北大国文系名下。当时实验室的重要工作是调查全国方音,制成各种声调曲线及图表。实验语音学的种子就此在中国的土壤上生长起来。孔江平认为,“语音乐律实验室”的成立标志着我国语音学研究从传统进入了科学领域。

▲刘半农在北大语音乐律实验室。

“在语言学中,语音学在某种程度上是非常小众的学科领域,而且需要额外经费支持。”孔江平说,也因此,“语音乐律实验室”运作经常遇到困难,在成立后50多年的时间里几经辗转,曾先后隶属文科研究所国学门、研究院文科研究所。即便事难时艰,甚至工作一度陷于停滞,实验室里还是涌出了一批著名的教授和学者,如罗常培、林焘、沈炯等,他们以坚韧朴素的治学精神,在现代语音学领域不断开拓耕耘,硕果频结。1978年,在美国伯克利大学著名语言学家王士元教授的帮助下,林焘先生主持恢复重建了实验室,1996年更名“北京大学中文系语言学实验室”。

实验室的走廊如今陈列着许多上了年头的仪器设备,有一些是自孔江平求学时便摆放在那里的。“这台浪纹计就是刘复先生当年使用的。”他指着眼前一台墨绿色的、带滚筒的小巧仪器说道。这在当时是比较复杂的机械式声学设备,用来观测基频变化,而如今,实验室只需一台笔记本便能从语图上直接读取基频的数据。在北京大学985项目的支持下,实验室从2003年起又陆续购买了计算机语音工作站3700、肌电仪、脑电仪、声门阻抗信号采集器、气流气压计、电子腭位仪等先进仪器。

复杂的语音学,需要语言学、心理学、认知科学、神经科学等多学科的“全面”观照。这些电子计算机和生理设备的应用,见证了语音学学科范畴的不断变化,不变的是实验室一脉相承的学术素养与开拓精神。

目前,实验室有包括孔江平在内的三位老师,一位访问学者,一位博士后以及十几名学生。语音学的研究需要强大的交叉知识背景,孔江平本人大学时候读的英国语言文学专业,研究生就读于中国社会科学院民族学与人类学系,最后又攻读了电子工程系博士,为他日后运用自然科学方法研究语音学和语言学打下了基础。

如今正在实验室攻读博士后的杨洁本科硕士均就读于中国传媒大学播音主持艺术专业。本在大学担任播音教师的她发现凭借传统的教学方式很难让学生快速理解和掌握发音部位与方法,比如学生的舌尖该在什么时候翘起,翘到什么程度,“有时恨不得让学生到自己嘴边来看”。带着如何将发音部位和发音方法可视化的问题,她来到了实验室攻读语音学博士,如今她在做情感语音相关的研究。实验室里,每个学生都被鼓励探索结合自己兴趣爱好的研究方向。

“就我们实验室来说,‘守正’是研究语言本体,坚持语言基础理论研究。至于‘创新’主要体现在不断使用新的科学方法开辟新的研究领域,开辟新的结果。”孔江平说:“由于我们是用实证的方法来研究,所以什么东西都要用实验数据来说话。因此,我们一直用‘格物致知’作为实验室的座右铭。对学生用‘凡经我手,必为佳作’来要求他们。”

保护濒临消失的语音

“这是腹语,最初是源于意大利的一种艺术表演形式,主要用于木偶剧的配音。”孔江平指给记者看实验室走廊里的一幅照片,那是他们请来腹语青年达人王龙做实验研究的一张照片。

在一些武侠小说和电影里,腹语堪称一门独门绝技。借助科学设备和方法,实验室团队破解了这项“特异功能”背后的秘密:中国民间腹语通常是闭着嘴发音,但气流从嘴角流出,形成仿佛肚子发音的独特效果。

除了汉语腹语,实验室几乎每年暑假都会到全国各地采集研究各类有声文化,如藏传佛教诵经的喉音唱法、拉马白族抖喉的声咽唱法、广西侗族大歌的中国式和声、彝族口弦琴、蒙古族呼麦的泛音唱法等等,这也是对实验室“语音乐律”研究脉络的继承。

▲孔江平(右)带着实验室团队在广西三江调查侗语和侗族大歌的音律。

刚来到北大时,孔江平并不理解实验室最初为什么叫“语音乐律实验室”,“直到调查了很多传统的民歌和戏曲后,我才发现实验室当时采用这个名字是非常有远见的。”早在20世纪,北大的教授们就已经看到了语音和乐律之间的关系,并意识到中华传统有声文化保存和传承的重要性。在一次面向新加坡公众的讲演中,孔江平还提出了“四律”的概念,即“声律”(语言)、“格律”(诗歌吟诵与史诗吟唱)、“曲律”(戏曲民歌)、“乐律”(音乐),使理论框架进一步明晰。

在实验室成立前期,虽然条件艰苦、仪器缺乏,学者们仍坚持做了许多中国方言和少数民族语言的调查研究工作,为语言学的研究积累了大量珍贵的一手材料。如今,实验室团队成员依然在跋山涉水循声而走,描摹华夏声音的经纬。

就如自然界许多濒临消失的物种一样,中国的许多有声文化瑰宝也在城市化的剧变中消亡。在过去,人们常常用文字或乐谱来记录传承有声语言与文化,上世纪中晚期又发明了录音机、摄影机和摄像机来记录它们,即便如此,很多信息仍会在载体的迁移中流失掉。比如“传统的记谱方式很难对微小基频的变化所导致的音色改变去进行精确记录,如昆曲通常被称为‘水磨腔’,从声学分析,一定频率范围内的颤音是昆曲唱腔幽雅婉转、清丽悠远的主要声学特征。这些声学特征在生理上体现为发声类型的反复变化。显然普通的曲谱很难记录下这些信息。”孔江平提倡要用现代科学技术,让传统有声文化得到精确的数字化传承。

走访各地时,实验室不仅会将经典的有声文化录下来,还会带着仪器设备采集其声学、生理和心理信号,将动态唇形、声道、声带、呼吸、心率和指点压等参数提取出来进行分析,然后建立生理声学模型,对有声文化做模拟展示。实验室前后花了近20年研究“中华虚拟发音人”这一可以模仿人类发音器官的生理模型,使得发声过程得以从里到外被看见。“这样即便这种有声文化在现实中消亡,也可以在数字空间中得以精确重现。”杨洁说。

在千姿百态的有声文化中,实验室团队还“看见”了中华大地的文明交融。“文化的融合其实比语言的融合还要快。”孔江平说,比如在西北有一种民歌叫“花儿”,西北地区十几个民族都唱“花儿”;南方有《刘三姐》民歌,很多人以为是壮族民歌,其实它是桂柳民歌,广西这边很多民族也唱。实验室会把采集到的各地民歌、曲调录下来,提取其声学参数并将其分成若干小节,计算各小节的参数相关性,以量化的方法研究声文化融合。

▲实验室博士生刘文(左一)、吴南开(右一)在苗族地区做苗语语言和音律的脑电实验。

民歌民调之外,许多少数民族语言和地道的方言也会在趋同的城市生活中逐渐磨损乃至消失。在为这些濒危语言采集录音时,实验室常常苦于找不到一个合适的发音人。为了建立“老北京话大型数据库和大明官话数据库”,实验室费了好大功夫才找到这两类语言的发音人,其中大明官话发音人——著名昆曲艺术家张卫东还是孔江平在林焘先生门下求学时恰巧认识的。

“大明官话曾是明清两代国子监里边的标准读书音,如今几乎找不到会说的人了。会说地道老北京话的人也是越来越少,我们现在就想赶紧把它们录下来。”孔江平说,要保护这些濒临消失的语言,光录“几个长篇故事”是没用的,无法保留这门语言的生成机制,但若借助人工智能的深度学习与大数据技术,大约只需要1万个句子的录音,便有望搭建一套老北京或大明官话的语音合成系统。“我把汉语输进去,语音合成系统就能带感情地读出这一句子。”杨洁等人正着手搭建汉语情感的数据库与语音合成系统,将来还能应用于电影的自动配音。

实验室还致力于让那些岑寂已久的古乐器再度“醒来”。他们设法寻到了曾侯乙编钟的敲击原声,借助科技手段将编钟的声音电子化,供普通人聆听乃至再创作,“甚至能作为点缀元素加入摇滚乐里”。尽管当下许多博物馆都展出了珍贵的古琴、编钟等乐器文物,但只可观看不能演奏的乐器在某种意义上是缺少“灵魂”的。实验室将这些古乐器的声音电子化,让人们对乐器、琴谱的观看经验转变为聆听、演奏的体验,携带古老记忆的声音将发出无穷无尽的余响。

这个清明节前后,孔江平又带着实验室的老师学生去了山东,除了调查“胶辽官话”等,此行的重要目的是到青州去寻访距今已有上千年历史,被誉为“活化石”乐器的挫琴,录下当地人的演奏。

“你看西方的大提琴、小提琴有低音、高音,挫琴的弦也是相当多的,像枕头一样长。”孔江平说。挫琴原本流传在青州、寿光、广饶、临淄一代,目前仅见于青州,民间素有“挫琴即筑”之说。据典籍记载,高渐离送别荆轲时那首绝唱“风萧萧兮易水寒”就是用“筑”演奏的。挫琴琴体以梧桐木为主材料制成,配以丝弦,用高粱秸杆弹拉,能击、能拉、能弹拨,音域宽广,音色别致。

孔江平原本期待能带一把挫琴回到实验室,通过CT扫描与声学分析研究挫琴的音律系统,但这次未能如愿。他计划五一假期再去寻访。

以上关于声音的庞大数据都有望对公众展开。目前实验室正筹备建设线上线下同时运行的“北京大学中国有声博物馆”,除了“四律”里的各类声音,博物馆还会收入“自然”的声音(比如蚂蚁走路声、水滴禾苗声……),社会的声音(比如民国时期的声音、开国大典的声音、现代都市里的声音……),让有形的声音带我们博览万物,穿过时光的洪流,感受历史的氛围。

帮语言障碍者“发声”

1981年,中国诊断出首例孤独症(自闭症)患者。但至今,孤独症的病因尚未有一个确切的解释。像雾霾一样,它有可能落入任何一个家庭。

在北京的自闭症儿童康复中心,北大语言学实验室的吴西愉教授经常带领学生们来做义工。研究表明,语言与交流障碍是大部分孤独症儿童的特征之一,吴西愉教授等试图通过实验找出孤独症儿童的语音特征,以量化的标准来帮助孤独症儿童的筛查与发音康复训练。而缺少语音方面的量化标准正是国内孤独症康复训练中的一个痛点。

▲吴西愉(左一)带学生学习孤独症康复知识。

在此之前,吴西愉先是注意到了儿童的阅读障碍:一些低年级的儿童口头表达很顺畅,但阅读方面存在困难。在国外阅读障碍早已被纳入特殊教育,但在中国,很多人可能从没听过这一名词,那些有着阅读障碍的儿童常被焦急的家长、老师责骂为“笨小孩”“不努力”。

“其实中国有着大量的儿童阅读障碍者,他们常被忽视和误解,所以科学的诊断与干预非常重要。”北大语言学实验室已初步形成一套针对阅读障碍的测试诊断方案,并通过与香港理工大学合作,对中文系研究生(30人左右)进行了两次阅读障碍评测方法的培训,已在北京市的4所小学采集了400人的读写数据。

“只不过目前我们借鉴的阅读障碍评测标准还是国外的,由于中外语言的不同,要将这些标准本土化需要耗费不少时间与人力。”吴西愉说,此外,用这种测试方法测试一位儿童的时间大概是3个小时,且需一对一全程陪同,费时费力。目前实验室团队正着手建设一套全自动的网络化测试方式,不再“绑牢”测试员,这样就能高效地对适龄儿童做大面积甚至全国范围的筛查。

除了孤独症患者与阅读障碍者,实验室还关注唇腭裂儿童的语言障碍、听障儿童的语言康复等,致力于帮他们重新架起与社会沟通的桥梁。这些研究不仅帮助恢复他们的物理发声,也为他们在社会中正名发声。吴西愉很欣慰看到,自己的学生对孤独症人群有了更多的理解和关心:一位学生在火车上遇见了大发脾气的儿童,他意识到这与在康复机构接触到的孩子很相似,于是便根据自己的经验主动上前安抚,还与孩子的母亲沟通经验。

建立黑猩猩与现代人类的声道模型

除了面向社会的实用研究,实验室也一直在基础前沿领域探索。人类语言起源于哪儿?语言器官是如何进化的?团队成员将目光瞄准了北京动物园里的黑猩猩,他们建立了黑猩猩与现代人类的声道模型,通过语音感知测试,发现了元音出现的时间。实验室正琢磨,如果能观察到野生环境下的黑猩猩,调查它们在自然状态下的交流与互动,研究能更深入。

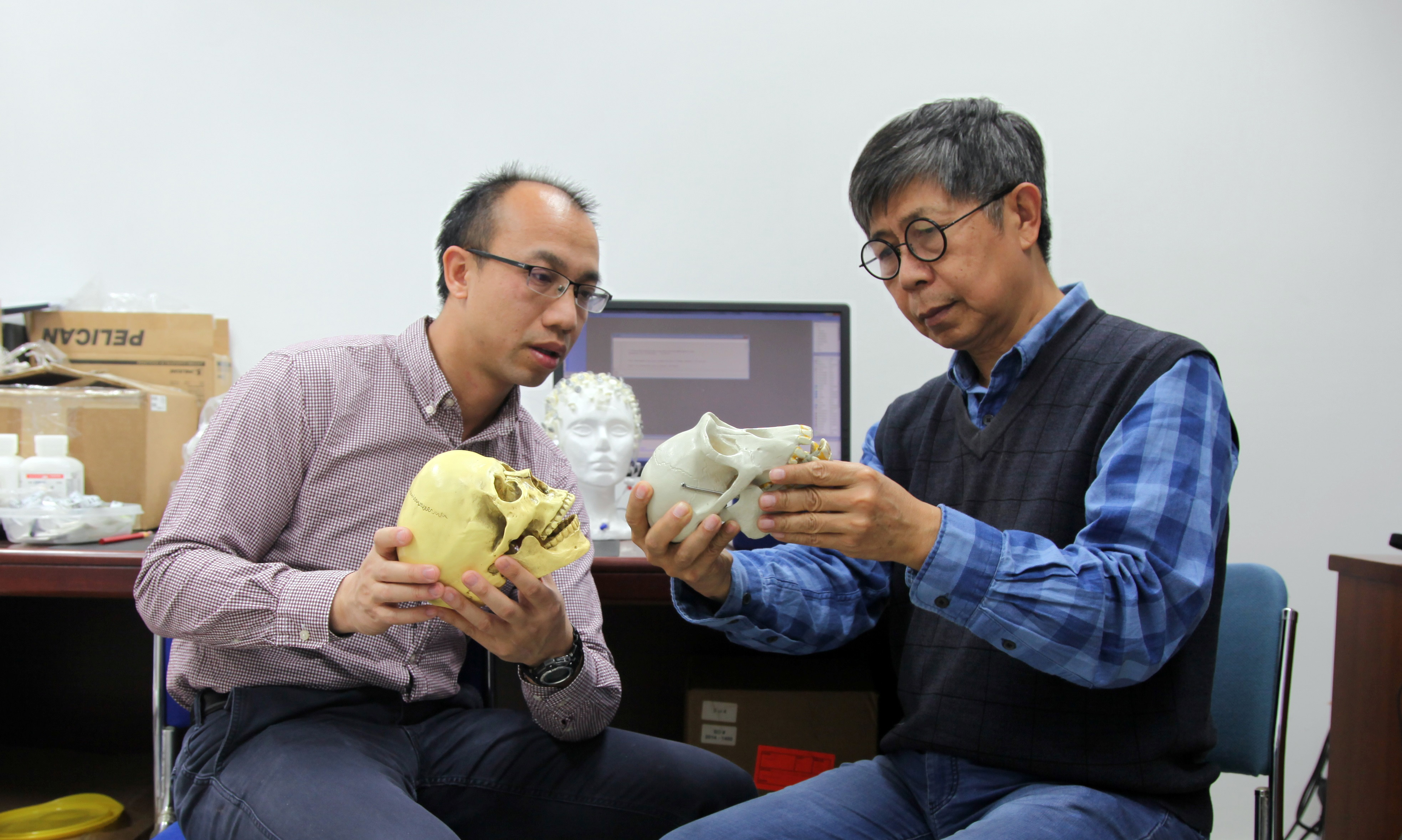

▲孔江平(右)与吴西愉两位老师在研究黑猩猩和人类头骨模型。

“大兴的野生动物园里就有黑猩猩,我们可以和动物园合作。”杨洁在手机里找来一段大兴野生动物园里黑猩猩的视频,孔江平与吴西愉两位老师立马凑上前观看,欣喜地点头。那一刻,记者在他们身上看到了学者最纯粹的一面。

作者:本报驻京记者 彭丹

图片:北京大学语言学实验室

编辑:付鑫鑫

责任编辑:江胜信

*文汇独家稿件,转载请注明出处。