打开电脑文档,准备开写时,习惯性地看一眼电脑右下角日期显示:2023年2月18日,顿然惊觉,明天就是父亲去世三周年的纪念日。前几天我的新作《太阳透过玻璃》的责任编辑说,写个创作谈吧,我说好。就这样,在父亲“升天”三周年的前夜,我开始回忆如何写一写父亲在“老年病房”度过的五年,关于他停滞的、封闭的、从不与我对视的五年。

“升天”是老年病房里的护工们对死亡的尊称,我学会了,愈发愿意这么去述说一个生命的陨落。陨落——升天,完全相反的方向和情绪,多好的词汇,我喜欢护工们的发明。

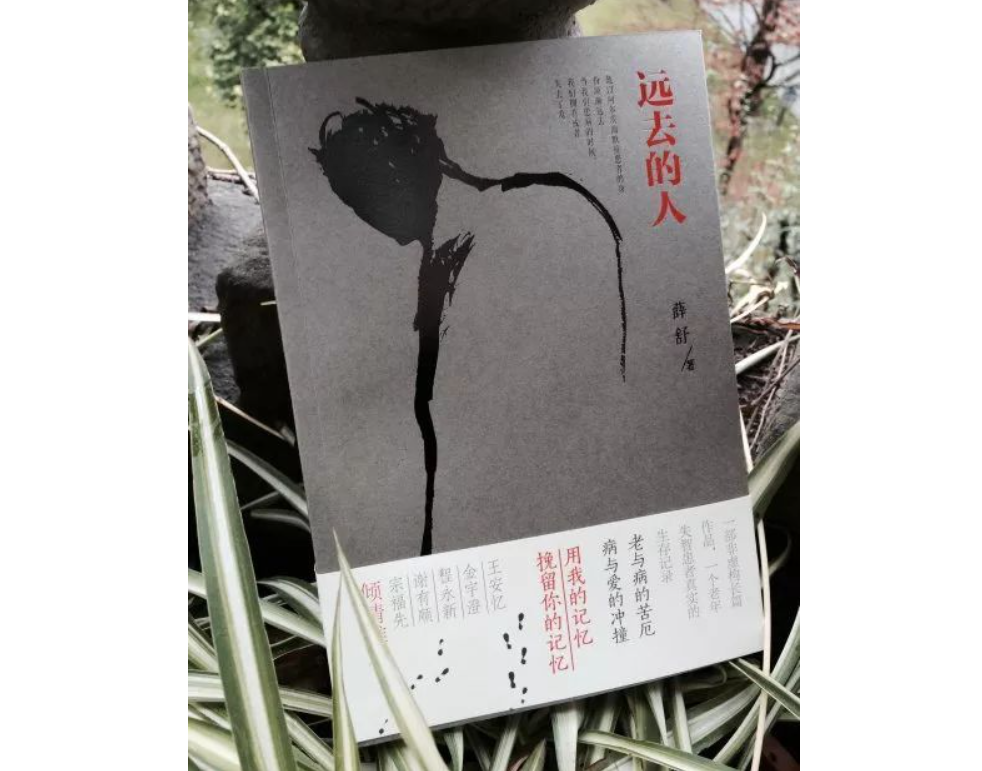

2014年长篇非虚构《远去的人》在《收获》第四期发表。因父亲患了阿尔兹海默症,我目睹他一点点遗忘家人,遗忘自己,直至遗忘人间的一切,仅仅用了两年。那段日子,恐惧与悲伤覆压着我们的家庭,唯有写作让我勉为其难地正视父亲的疾病。《远去的人》就是在他病情渐入膏肓的日子里写就,我清晰地感觉到他在离去,是的,他用失忆的方式,一步步远离着我们。

此后,父亲的疾病日益加重,从失忆渐渐变为失能。他不会走路了,不会端起碗往嘴里扒饭,不会穿衣脱衣……他什么都不会了,我以为天塌了,直至送他住进医院的老年病房。

这是城市医疗与养老图谱中,触角最探入生命底部的地方。躺在床上的病人,几乎全是等待着生命归期的老人,他们住进,便几乎再没出去的时候,短则几个月,长则四五年,直至临终。这是老人聚居的世界,排队等候入院的老人每天都在增加,没有人能阻挡众多垂老的生命不断逝去,也没人能阻挡“新人”加入。暗下里,我把它叫做“临终医院”,我以为,这是更加悲伤压抑的世界,气氛可用沉重和阴郁来描述。然而,我想错了。

那五年,去医院探望父亲成了我最常态的“深入生活”,我认识了病房所有护工,小彭、小张、小丁、小倪、小马……即便是五十多岁的小彭,也被叫成“小彭”,而不是“彭阿姨”,因为在老年病房,五十多岁终归是“小”的。每每踏进老年病房的走廊,我总一次次身不由己地融入某种特别的“烟火气”,这里甚至可以用“热闹”来形容,老人们的咳嗽、呻吟、哭泣、呼唤、呓语,初闻是噪音,久之,我与这里的护工一样,学会了听懂老人的“语言”——咳嗽是问候,呻吟是撒娇,哭泣是诉说,呼唤是感谢,呓语是示爱……那是他们好恶喜怒的表达,亦是他们忧伤与欢悦的另一种呈现。

谁说不是呢?小张端着新鲜饭菜走进病房时,23号床老张就会皱起鼻梁,眯着眼睛,发出一串并不连贯的嗫喏,那是食物的香味让他本能生出了某种希望吧?抑或,小彭对着7号床喊:老薛,你女儿来看你了!老薛便会扯开嗓子发出小号奏鸣般的一声啸叫,尖锐而激越,仿佛幼儿园的孩子盼到了来接他的妈妈。

这里还时刻充斥着护工们的吆喝声,交谈声,家属的聊天声。小张、小彭们24小时全天候在病房里,与老人时刻相处着。我不知道她们用了什么样的方法,了解和掌握属于她们的病人鲜为人知的前世今生。她们在工作之余的闲暇里,用近乎八卦的语言大声传播着老人们的故事。是的,她们通常用最洪亮的声音来说话,且一律身形壮大,即便个子不高,身躯却一定敦实。似乎,必须要用壮健的体魄与壮阔的精神,才能打败时刻游走在老年病房里的“死神”。

护理工作甚是繁重,护工们却依然呈现出对生活充沛的热情。她们用饮料瓶做泡菜、腌萝卜,用微波炉蒸南瓜、煮玉米,在食堂提供的餐食之外给自己加餐。她们利用睡前一丁点儿时间织毛线袜,刷手机,买花花绿绿的打底衫,很少买外套,因为必须穿制服,好看的外套没有用武之地。她们在极其有限的空间和条件下力求扩大自由度,捕获幸福感,那是属于她们把控的生活。

我喜欢与护工聊天,每次去看望父亲,我总愿意挤在护工扎堆的操作室里听她们说闲话。我还喜欢看她们热火朝天干活的样子,听她们拔着嗓门说话的声音,她们总让我感觉,死亡是一件不值得放在眼里的事。她们日日夜夜生活在那个被我暗称为“临终医院”的地方,倘若没有足够乐观和宽大的内心,又如何能承受最常见的永别?

父亲住在老年病房的五年,至少更换了七轮护工,我的好友名单里,七名护工昵称赫然在列,她们是小彭、小张、小倪……在这里,她们永远是“小”的,不会变大、变老。她们让我意识到,在被“死亡”威逼和包围的空间里,生活依然有着可追求的幸福,或许微弱,却也同样可以被视为幸福。

2022年初夏,继《远去的人》之后,我的第二部长篇非虚构写作完成,将发表于《收获》长篇小说2023年春卷。彼时还未确定标题,打开文档,全文第一句是:他躺在离窗户最近的床上,太阳透过玻璃照进来,落在他身上,斑驳的光影几乎晃着我的眼睛。我伸出手,轻轻抚了抚他左脸颊下端的一颗黑痣:爸爸,认识我吗……我的责编说,就叫《太阳透过玻璃》吧,被折射和稀释过的光和热,也是生命。

她总能想到符合我心意的点子,如此,我便写下《太阳透过玻璃》的内容简介:这里是生命的驿站,也许是终点,却也是起点;这是一个特殊的病区,这里的病人更像是候车室的旅客,他们用遗忘作车票,做好了随时启程的准备。阿尔兹海默症晚期的父亲住在这里,整整五年,陪伴在他身边的除了家人,更多的是病友、医生、护工,他们共同维系起某种热烈而又衰竭,活泼而又沉寂的生命气象,他们在这里欢笑、哭泣,日复一日,直到“升天”时刻的到来。这也是一份礼物,送给年轻的、健康的,积极抑或颓废地生活着的人,你能在这里看见未来,有一天,当疾病抑或垂老迫近时,你也可以坦然追念曾经青春的自己。

这就是我写作《太阳透过玻璃》的动因,那些人,他们不停止衰老,却保持着动人的天真;他们努力记得,同时接受遗忘;他们竭尽生命地“活”,只为平静愉悦地“死”。他们是我们的父辈,是热气腾腾劳动着的护工,是多年之后的我,是我们。在每个人都将经历的未来,我是愿意用这样的生命状态去迎接应对的,在我们的驿站,即便是被折射和稀释过的光和热,也是生命。

作者:薛舒(作家、上海市作协副主席)

策划:许旸

编辑:郭超豪

责任编辑:范昕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。