在近年来的文坛上,葛亮这个名字每次出现都会带给读者们眼前一“亮”的感觉。虽然人们常说“风格即人”,但是面对葛亮,读者们却很难找出一个可以一言以蔽之的所谓“风格”,也许,这便是葛亮的“风格”——“变”。读者们都在期待葛亮,猜测这位作家会以怎样的姿态写作他的下一部作品,但葛亮的创作却往往超出人们的预期,不断带给读者以惊喜。

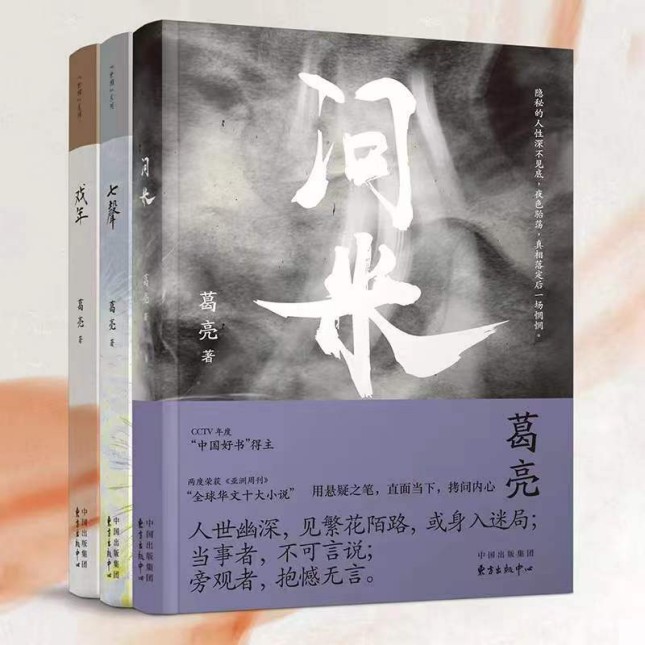

2022年,葛亮的《七声》《戏年》《问米》等三部短篇小说集由东方出版中心集中出版。通读这三部著作,更是能够直观地体会到葛亮的“善变”,三部著作每一部都有着自己鲜明的特征,构成了一首葛亮的三重变奏。

《七声》《戏年》《问米》

葛 亮 著

东方出版中心出版

《七声》是一部华彩性质很重的小说,读者可以将其当作一部长篇,也可以当作是七部短篇,至于如何去读,则全在于读者的心境。正如韩少功评价这部作品时用了“少年成熟”这四个字,葛亮的《七声》是一部充满青春感伤且完备华美的著作。“少年”自然是不用多说,七个短篇中,少年毛果的声音始终引领着读者的阅读步伐;而说它“成熟”,正是指其在形式上的完备华美。所谓“一均之中,间有七声”,葛亮以主人公毛果经历过的七则小故事奏响了一曲人生百态的雅乐,七则本无联系的故事被毛果的行动连缀起来。而对《七声》中的每一个声部,葛亮也追求其内部的完备:《琴瑟》自“琴瑟龢同”起,到“琴瑟龢同”止;《阿霞》结尾处那句“我踏着泥泞向江边走过去,阿霞远远地在后面了”;《安的故事》中最后那个没有结局的结局等都在向读者们展示作者对于小说形式的驾轻就熟。讲少年人的故事最怕情绪上的不节制,而葛亮却用形式上的成熟将少年心气轻拿轻放,小说中的毛果彼时已经不再是少年,他奏响七声其实是为了清理自己少年的记忆,从金陵故家到川藏高原,从名门望族到贩夫走卒,毛果在记忆中沉沉浮浮,却又能以成年人的理性将一桩桩往事抽丝剥茧。

葛亮的《七声》混响,营造出了一种旧时回忆中昏黄的氛围,读者在这种氛围中恐怕很难不追忆自己的青葱岁月,一切似乎美好,一切似乎又充满了涩味。正如葛亮自己所言:“经年的快与痛,此时此刻,已成一波微澜。”这不是一部少年人的小说,正在青春躁动中的少年是读不懂毛果的经历的,但是少年一定会喜爱这部小说,其中的欢乐与苦闷是他们正在经历着的;这也不是一部成年人的小说,已经阅尽沧桑的成年人没有毛果那样的单纯与善良,但是成年人也会喜爱这部小说,因为在毛果的叙事中,他们会看清现在的自己。《七声》是一次招魂,它召唤着一个时代以及生活在这个时代里的人,当这些声音渐渐归于安静,当这些文字构建的昏黄渐渐褪去,读者便能够与自己赤裸且真实的灵魂面对面了。在这次出版的三部短篇小说集中,《七声》是成型最早的一部,却又是最为华丽的一部,作者通过这样的一种姿态向站在时间那一端的自己挥手,不是为了告别,而是为了召唤。这一年,葛亮30岁。

《戏年》讲的还是毛果的故事。相比《七声》的华彩,葛亮在《戏年》中所呈现出来的更多是沉思,此时的毛果已经不满足于对回忆中故事的讲述,而是努力地穿透回忆的浮尘,找寻隐藏在岁月深处的某些堪称“本质”的东西。在《戏年》中,葛亮再一次挥手,但这次却不是为了唤回什么,而是为了扎扎实实地告一次别。《戏年》中每一篇的结尾都指向了再也回不去的曾经,葛亮让毛果一头扎进了时间的洪流,任凭岁月将人生的真相冲刷出来,即便它早已令人不忍卒视。这仿佛就是一场还原作用,无论故事里的人物如何努力、如何伪装,最后总会被时间剥到赤条条的,兀立在世界面前。

《于叔叔传》中,曾经那个贫穷却让少年毛果佩服不已的木匠于叔叔历经了沉沉浮浮,终究成为了一个有些呆滞的老人,坐在书报亭里;故事至此,葛亮似乎仍觉得意犹未尽,在结尾处又安排了于叔叔的一次大起大落,在女儿的婚宴上落得个独自颓唐。在《老陶》中,老陶也是历经大起大落,最终将自己的一切欲望变成了反噬自己的毒药,无奈何锒铛入狱。最令人难忘的是《阿德与史蒂夫》中结尾处毛果向犬类史蒂夫的告别,狗不懂人言,流浪汉睡着,毛果的作别也许只是对自己心灵的轻诉。这部小说集同题之作《戏年》则是葛亮对人生百态的集中思索,人生如戏,而此戏经年,葛亮硬是把毛果的经历写成了一部电影史。或许人的一生与电影本身没有什么区别,一些人登场,一些人下台,一些人欢笑,一些人低泣,个中滋味恐怕也只有戏中人才能知晓了。从《七声》到《戏年》葛亮经历了十年时间,一个是召唤,一个是告别,而其内核却是一致的——葛亮在追问,追问这如戏的人生,或者这出名为人生的大戏。

在《七声》与《戏年》之后,《问米》的出现则像是一首狂想曲。葛亮不再执着于以毛果的身份讲述身边的故事,不再注意每一则故事之间的连续性,而是以悬疑故事的形式叙述形形色色的人生、形形色色的悲剧和喜剧。葛亮在《问米》中不再回忆,而是以一种即时的姿态参与了每一则故事的展开过程,作者不再扮演那个全知全能的叙述者,而是和读者一道慢慢揭开那些隐藏在看似平静生活背后的秘密。葛亮让毛果退了场,也许原因正是毛果执着于以理性去回望自己曾经的全部过往,作者索性放弃了理性,任凭自己的视觉、听觉、嗅觉去驰骋,去发现那些不可告人的真实。

从华彩到沉思再到狂想,葛亮通过《七声》《戏年》《问米》谱写了一曲三重变奏,而这三重变奏的主题便是人生。十年间,葛亮以不同的角度切入人生,执着地寻找着一个又一个答案,这也是葛亮“善变”的原因,每一次“变”的背后都是作者对那些挣扎在爱恨交缠中的俗世男女的关怀。

作者:吴 辰

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。