“我希望有江南情结的人,能在此中依稀寻梦。”江南烟火中,小小栖镇里聚散悲欢,社会万象奔涌而来,作家萧耳长篇小说《鹊桥仙》的底色就是由那一口“仙气”吊着的世态人情。

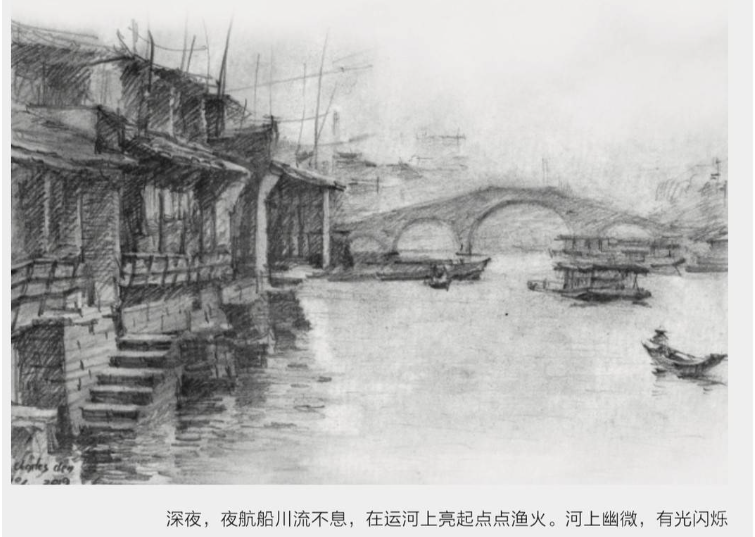

《鹊桥仙》首发于《收获长篇小说·2021春卷》,近日由上海文艺出版社推出。小说从二十世纪六七十年代写到千禧年,运河边的大码头,青梅竹马的一小群人,先后走出栖镇,各经人事,风筝的那根线仿佛要断,却又没有断……多年以后,看似繁华不再的江南古镇,再次成为昔日发小们的人生舞台。一场场婚礼与葬礼,一次次聚散离合之间,“往事成心事,流年似他年”。上海作家金宇澄如是形容——“给读者打开一幅精准的江南重彩图”。

“可能每个作家想写的第一本书都是和自己有关的,和家乡有关的,但是那时候往往还没准备好。这是我的第十本书了,我第一次写小说就想写这个题材,但写了5000字就写不下去。这个想写到写成的过程其实是在不知不觉的积累。直到20年后再动笔写故乡,才真正有了感觉。”萧耳直言这本书也是献给发小们的,在中年回望她的少年时光。因此所有经历、所思所想所感,一切生命体验都融入其中。

她直言:人人都有一个故土家乡,但未必人人都爱自己的故土故地,“爱,恨,不爱,漠然,无感,都各有各的处境,各有各的理由,我觉得这一切跟故乡有关的情感都跟个体记忆有关。你在此的某个人生阶段获得过它的善待,有愉快难忘的忘记,多年之后回望,可能不知不觉中也有‘滤镜’一二,回望或审视,思念或淡漠,都是主观的情感。我对塘栖故土不是一种简单的欢喜或不欢喜,可能因为非常了解这里的生活方式、民风世情,人际关系等,我呈现了《鹊桥仙》里的栖镇,动笔之时,当然也想过这毕竟是长篇小说,如果只是‘温情脉脉’,那么写几篇随笔就可以了。”

“长桥有点像老头,大船过桥洞,桥好像颤巍巍的,快要咳嗽出来了。易从从东往西边看桥,长桥有点像老妪,一脸深深浅浅的褶子,一双眼睛又好像随时要流出眼泪,曾经的河上佳人,早不是盛年模样。他们一年年看着桥与河,就一岁岁长大了,如今到了要离开的时候了。”书中角色与故乡远远近近、似断又连,何尝不是作家对故乡百味杂陈的感情。

“写出这代小镇人的人心之变,一直是我的一个心愿。也是我自己从上大学之后,一次次回到故乡小镇后不变的,不甘的追问。故乡对我散落在世界各地的发小们来说,渐渐变成心头的一粒珠砂痣。不再怨,不再恨,只有爱和思念。”萧耳如是描述:我们是这样一代江南小镇人——生于江南繁华一息尚存时,从娘胎里带着江南佳丽的斯文俊气的骄傲。长于80年代,眼看着伴随着航运的衰落,曾经的这个运河边的大码头一点点衰落下去。随之而来的,是原有的“荡发荡发”式的从容优裕的分崩离析,人心的变异。成年于90年代,更大的世界热情洋溢地从四面八方扑来,来不及深思,便张开了怀抱,我们从河上,陆上,海上,一路狂飙突进着,毫不犹豫地将故乡变成了老照片……“聊起江南性、江南精神,大家有时习惯于标签化一个地方一个人,但写小说我觉得如果完全没有这些概念,可能不太好办,老有一些这类名词盘桓着,左右着,也未必是好事。写作时越是不着痕迹越好。如果读者读完了,能从中总结出几个跟江南有关的关键词,那倒是令人欣慰的。”

《鹊桥仙》四位主角,易知、易从、戴正、靳天,都有现实原型。后三位是作家亲密无间的发小,少女易知身上有萧耳的影子,“白日无事,就搬把小竹椅,闲坐在街边屋檐下看船”等表述,也是萧耳童年的真实写照。“在这么多栖镇女性里,陈易知似乎不那么可爱,尤其成年之后,她被一种无形的概念观念束缚住了,好像是一种哪儿都不对劲的人,无所适从,又过得不好,又想清高,她没有湘湘那么明快。”萧耳谈到,写作中需要考量人物有没有类型上的重叠,比如江南小镇两代人有各色人物,各有特色。再比如流行文化、消费文化等冲击到这个古老的吴越文化区域后,这些人纷纷在自己的位置上是何种反应,哪怕老一辈,也都是有具体细微的反应。

可以说,江南美学是《鹊桥仙》的重中之重。作者在其中寄托了对江南人物的理想,为什么男女主人公陈易知和何易从都有一个“易”字?“不管读者怎么看,我想说其实他们是同一个人的阴阳,是二位一体,是我心目中的江南文人、知识分子。我试图从江南水乡文脉里挖出未断裂的那一脉斯文,于是‘知从从知’。”在萧耳看来,江南调性、江南气度在他们身上都是具体细微,方方面面的。比如陈易知因为不吃某种食物而和人结下姻缘,这在江南一带挺正常的,“吃到一起”真的重要。

评论家翟业军认为《鹊桥仙》“是一本唯我的书”,同时很世情,“但是它又有一股仙气,超越世情的一种努力。”萧耳在乎自己和自己的发小这一代人,但“正因它非常唯我,才能吸引我”。

“这本书某种意义上可以称之为萧耳自己的追忆似水流年,你要说它有多少的戏剧性,我觉得它不是以戏剧性见长的小说,而是一个缓慢的流动的小说。”作家、浙江省作协主席艾伟将《鹊桥仙》归类为世情小说,人间烟火、吃喝拉撒构成了世情小说基本的物质基础。在这个基础上,萧耳书写中国人恒常不变的情感,可谓“极摹人情世态之歧,备写悲欢离合之致”。他注意到小说中的方言运用:当我们用标准普通话叙述时,可能会割舍掉那些毛茸茸的生活质地,当萧耳决定用方言写,那些人生经历和感慨通过方言扑面而来,“这也是小说的丰富性所在,方言解救了萧耳在叙事中的体验,使她完全向生命中所有的一切敞开。”

恰如作家路内所评价的:这是一部气息绵长的小说,它仿佛跨越了时代,又仿佛无法跨过。“我想这是我们共同的得失。每个中年人都能标榜过往年代的好,却往往无力诉说曾经的自己。”

作者:许旸

图片来源:出版方

编辑:姜方

责任编辑:王彦

*文汇独家稿件,转载请注明出处。