“什么时候回来儿子?”

“你去哪儿了儿子?”

三十六岁的作家儿子和话剧演员母亲共同生活在一间公寓里。十五年间,他每次出门、进门,都要回答母亲同样的问题,编织不同的谎言;十五年间,他模仿叛逃的姐姐的口气用左手给母亲写信,以朗诵会的名义不断离开家,遇到爱人尤迪特,又遇到女编辑乔尔丹,了解到父亲曾经作为秘密警察的真相;十五年间,在无数次“什么时候回来”和“你去哪儿了”之间,昼夜交替,四季更迭,政治剧变,东欧解体,窗外的世界早已变换,窗内的囚笼依然存在。

在浓烈、大胆、极具冲击力和震撼力的描述中,巴尔提斯以母与子近乎疯癫的人生,呈现一个时代的荒谬与疯狂,以及它们压抑人的力量。人人都是人性的囚徒,都试图在极致的爱恋与极端的情欲中寻找内心的宁静,犹如月球上的那片宁静海。

巴尔提斯·阿蒂拉是当代匈牙利最先锋、最具创造力的作家之一,被誉为“米兰·昆德拉的继承人”。《宁静海》是其代表作,可比肩诺奖得主耶利内克的《钢琴教师》。

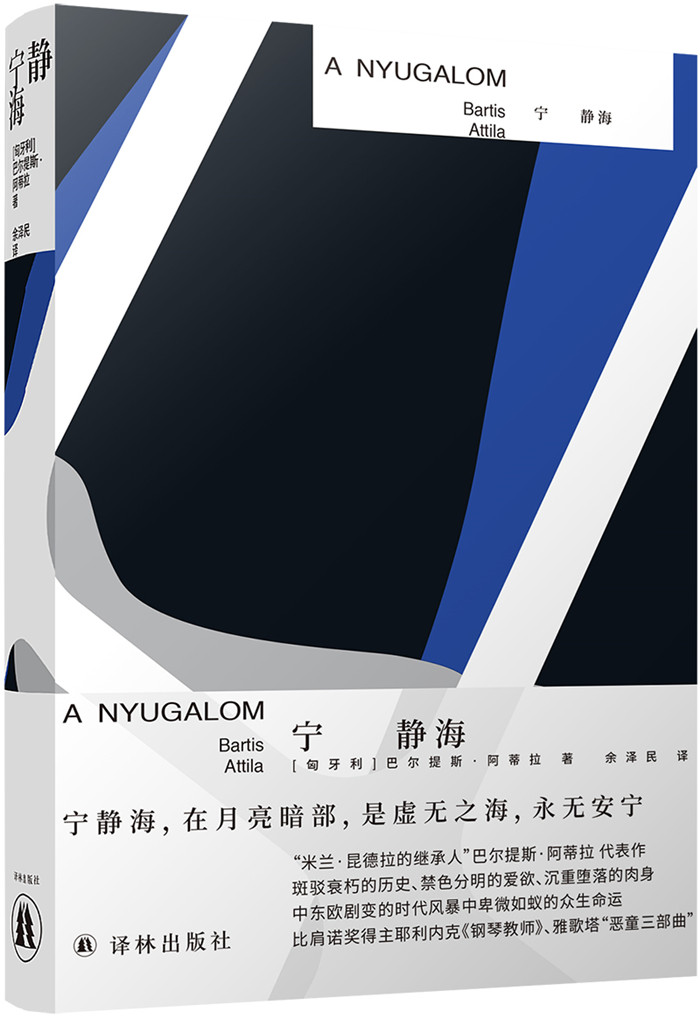

《宁静海》

[匈牙利]巴尔提斯·阿蒂拉 著

余泽民 译

译林出版社2022年5月版

内文选摘

序言

亲爱的读者!

正好是在二十年前,也就是2001年我写了这本书。书的主要内容就是讲一个人寻找自己内心的宁静。不过,在这本书里并没有太多宁静的迹象。在我写它的过程中,我的身体里没有。说老实话,即使在我写完了之后,还是没能得到太多的宁静。

在我写完这本书的十年后,我应上海作家协会邀请,成为少数能够有幸在中国度过比通常旅游行程长得多时间的——或者说,能在有生之年造访中国的——匈牙利作家之一。

我无从知晓别人的感受,不知道其他人如果有生以来第一次去中国,他会经历什么。无论从哪个角度而言,我在那里体验到的陌生,是我在国外任何地方都从来未曾经历过的。我没有任何的东西可抓。但是对于这个事实,我只是在回到了匈牙利之后才意识到,才真正地面对它。毫无疑问,每个人都向我刨根问底,问我在中国时是什么样的感受,但我不知道该如何讲述。好像我并不是从另一个国家回来的,而是完成了一次登月旅行。这就像有人问阿姆斯特朗,问他在月球上是什么样的感受,他恐怕一个词都说不出来,因为缺少可以用来比较之物。中东是可以讲述的,美国也是可以讲述的,但是中国不行。

然而比这一点更加重要的是:从那个无尽的远方,我突然以过去从未有过的方式看到了自己的文化,这是此前从来没发生过的。正是由于这种经历,使我在几年之后将自己的一部分生活迁到了远东,我在两个世界间奔波着度过自己的生命。

就在那年的一个秋日,我搭乘一辆嘎吱作响的长途汽车离开了与上海的摩天大楼竞相攀升的喧嚣,去到一个叫寿圣寺的佛教寺院。那时候,我已在中国居住了一个多月。的确,我真的觉得我在这一个月里像度过了十年。

我被安排在一间面向竹林的客房里,当屋内只剩下我一个人时,我突然开始抽泣失声。其实并没有发生什么特别的事,只是在这个陌生之地,四十二个春秋的酸甜苦辣倾囊而出,不过整个体系还能够运转,就像用锄头刨开了一座蚁丘。

在寺庙的庭院里,有一棵一千两百年的古银杏树。它比匈牙利国家还要古老。我在树下坐了整整一夜,试图把我那些四散奔逃的蚂蚁一只只地捉回到一处,想要重建体系。我找到了自己习惯了的、安全有效的焦虑不安。我想说的是,我生平第一次这样远离自己的一切,在大约一万公里之外。远离我的语言和我的信仰,远离我的孩子和我的情人,远离我的写字台。准确地说:我到过远离这一切数千公里外的地方,但是没到过这么远的。

拂晓,当僧人们去用早餐时,我才躺到床上。我不是僧侣,没必要拂晓去吃早餐。我从长椅旁的地上拾起一片树叶,将它夹在《美丽心灵——古代中国美学》的书页里,我背着那本书在中国已经跑了两个月,但只翻过两次。我捡这片落叶没有任何特别的意图,就跟我在旅途中捡的任何一块石子、一把沙土或一只干果没什么两样:将一个瞬间变成永恒,戏弄一下无常的多变。

我回到客房里才震惊地发现,事实上我是多么的愚蠢。那棵银杏树确实有一千两百岁,但这片落叶并没有那么古老。它跟寺庙院子里的任何一片树叶一样,也是在今年春天发的芽。但如果我真的认为它没有一千两百岁,我还是很愚蠢。想来它从中汲取养分的树干要比匈牙利还古老,甚至超过了寿圣寺。但是如果我认为这两个事实相互排斥,那我则是最愚蠢的人。

我想说的是,我回到客房里才震惊地发现,我既没有把我四散奔逃的蚂蚁捉回到一处,也没有忘记它们,我只不过意识到:这座蚁丘坍塌了。此刻,在远离我的写字台一万公里的地方,我与宁静同一的程度,就跟十年前我与《宁静海》同一的程度别无二致。

你现在正在读的这本书,就像是寿圣寺一千两百年古银杏树的一片树叶。这跟世界上任何一本翻译作品一样。它让你感到的陌生与不解,就跟一个两千万人口的都市或一座佛教寺院让我感到的如出一辙。你永远不会知道,我用匈牙利语写了什么。我永远不会知道,你现在用中文在读什么。但是即便如此,我们还是会彼此相知。

祝阅读愉快!

作者:[匈牙利]巴尔提斯·阿蒂拉

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋