上世纪70年代,我看过好几次电影《英雄儿女》。那个年月,有数的几部电影反复放映,我记熟了电影的故事,连电影插曲也会唱了。但这部电影的编剧是谁?因字幕空白,我不知道。有一次,一位从大城市来的插队知识青年告诉我,这是根据巴金小说《团圆》改编的。这是我第一次听到作家巴金的名字。

上世纪80年代初,我曾工作的单位有一份香港《大公报》。那时,《大公报》是由国际书店发行的,每次寄来报纸,都装在牛皮纸大信封里。改革开放之初,我们对香港出版的报刊还有点神秘感, 因此,每次收发送来报纸,我就先打开大信封,仔细阅读。在副刊《大公园》,我开始接触到巴金的《随想录》。从此,巴金的文章就像一块磁铁,一直吸引着我。

我那时候的办公室,是十几个人共享的空间。我坐在靠门口的位置,收发员每天送报刊进来,顺便就放在我的办公桌。我是近水楼台,自然就先读自己喜欢读的。没想到,有人向领导打小报告,说:“X老还没看呢,小卫就打开看了。”X老是我们单位刚退休的老领导,《大公报》是他在任时给单位订的。他是个老革命,喜欢读书学习,《随想录》也是他爱读的文章。退休后,他不常来单位。有一次,他刚推开门,看见我手上正拿着《大公报》,就说:“读,可以,读完把报纸放好。”事后我方知,是一位同事到他家汇报我的“僭越”之罪,他进门才有此说。我那时已读了巴金的几部小说和研究资料,记住了当年上海滩一些小报造他的谣时他采取的应对办法“不理”,我按巴金的办法,陆续读完他发表在《大公报》的新作品。

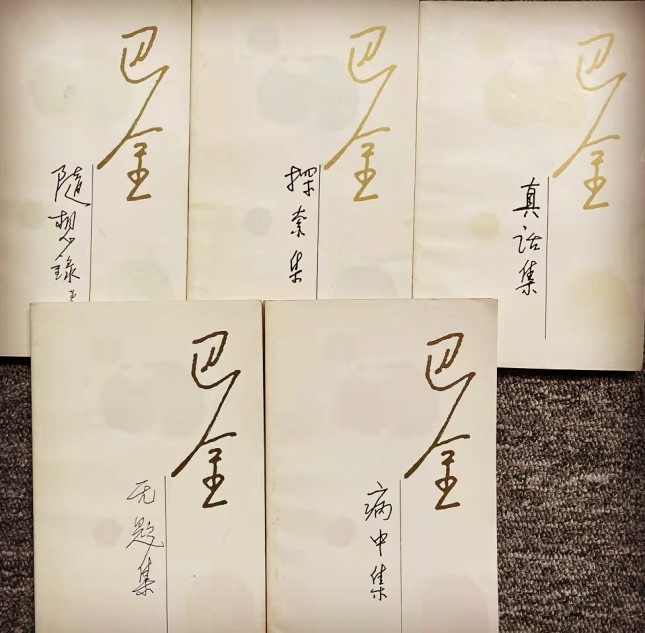

对书籍报刊的出版,我消息灵通。一位上海的朋友来,送我一册南京师范学院翻印的《随想录》,是以“文教资料简报”的名义,非正式出版物。这就是我的第一本《随想录》合集。北京的出版社陆续出版分册合集后,我见到就买,自己配套,有了一套版本不一却很完整的《随想录》。往后,《随想录》出了线装本、手稿本,还有另外几种版本,我就留下一种,为的是检索、阅读便利。

在《随想录》的总序中,巴金说:“我不想多说空话,多说大话。我愿意一点一滴地做点实在事情,留点痕迹。我先从容易办到的做起。我准备写一本小书:《随想录》。我一篇一篇地写 ,一篇一篇地发表。这些文字只是记录我随时随地的感想,既无系统,又不高明。但它们却不是四平八稳,无病呻吟,不痛不痒,人云亦云,说了等于不说的话,写了等于不写的文章。”简短的总序,体现了巴金早期创作的愿望“把心交给读者” ,又体现《随想录》的核心思想“说真话”。如果从巴金的思想轨迹溯源,《随想录》受卢梭的《忏悔录》和赫尔岑《往事与随想》的影响。年轻时,巴金去法国留学,读过卢梭,崇拜卢梭,每天在巴黎拉丁区散步,围着卢梭在先贤祠的塑像转。《忏悔录》的大胆真率、对自我内心世界的暴露,震撼年轻的巴金。晚年谈到卢梭时,他引用托尔斯泰的话,说卢梭“是18世纪全世界的良心”。卢梭的真率和赫尔岑的深沉,是巴金《随想录》的基因遗传。

整个80年代,巴金的《随想录》、冰心的《想到就写》、孙犁的《芸斋琐谈》《耕堂读书记》交相辉映,南北呼应,形成散文界的黄钟大吕。这些可敬可爱的老作家对过去生活的反思、批判 ,是苦难的祖国修复创伤、重新出发的时代强音。

《随想录》开篇,首先关注现实的社会现象。日本电影《望乡》放映,刚从“左”的思潮里走出的一些观众不适应,认为是“黄色电影”。巴金读了剧本,看了电影,写了两篇谈《望乡》的随想,对日本人民曾有过的不幸表示同情,针对中国观众的不同意见表达了自己对这部优秀作品的看法。《随想录》有一篇带引号的“结婚”,写的是上海谣传巴金要再婚。巴金与萧珊的爱情生活,老一辈文学界的人都了解。萧珊病逝后,骨灰盒就放在巴金床头,夫妻情深。但是,城市里小市民的趣味,总爱给名人的头上安排点事儿,连朴实寡言的巴金,也编造他要“结婚”了。

《随想录》的150篇文章我很熟悉,曾圈点几篇经典的作品向朋友推荐,分别是:《怀念萧珊》《小狗包弟》《怀念鲁迅先生》《再忆萧珊》。还有一篇未收入合集的,是《怀念从文》。巴金和沈从文是老朋友,但在性格、文学观上迥然不同。有一张老照片,是巴金来北京住在沈家,两个年轻朋友的合影。那时他们多年轻!1949年后,沈从文命运多舛,巴金却成为文学界代表,经常出国,四处采访,写新人新事,对新生活充满热情。沈从文去世前,诺贝尔文学奖要授予中国作家沈从文的消息很多,而且消息很可靠。同为作家的巴金看到老朋友在香港出版的煌煌巨著《中国服装史》,说沈从文“不声不响地做自己的工作”,后悔自己“浪费许多时间”。

>>作者简介:

卫建民: 国务院发展研究中心编审,著有散文随笔集《寻找丹枫阁》《陈谷集》等。

作者:卫建民

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。