▲浙江桐乡乌镇严独鹤图书馆内的严独鹤铜像

严独鹤(1889-1968)先生是中国现代报业史上的一代名编、通俗文学的组稿人兼撰稿者。1914年起就在上海担任民营报纸《新闻报》副刊《快活林》编辑,1928年任该报副总编兼文艺副刊主编,1932年将副刊更名为《新园林》。上海沦陷后,日军进入租界,劫收所有报社。他拒绝利诱顶住威胁,乃至愤而辞职,直至抗战胜利后才回到复刊的《新闻报》履职。1949年《新闻报》停刊,改出《新闻日报》,严独鹤被安排至上海新闻图书馆任副馆长。长达30余年的办报生涯终告结束,留下了丰硕的写作成果。

▲汉口路上的新闻报馆

仅在《新闻报》副刊“谈话”栏目,严独鹤几乎每天都要发表一篇短文,数十年如一日,多达万余篇,计数百万字。凡订阅《新闻报》的读者,对副刊上天天出现的独鹤之名,可谓尽人皆知,无人不晓。除了副刊上发表短文,在《新闻报》和其他报刊上还时有长短不一的散文随笔发表。他还写过短篇小说和长篇小说,短篇小说发表于世界书局的《红杂志》(后更名为《红玫瑰》)和其他报刊上,长篇小说《人海梦》则连载于《新声》杂志上,可惜后来该杂志停刊,未能续完。此外,他还把经他之手发表的张恨水的名著《啼笑因缘》,改编成电影剧本供明星影片公司摄制。可见他大半生跨界于编辑、新闻写作和文学创作之间,可谓凡有所及,皆有建树。

▲《独鹤小说集》

严独鹤在青年时代已有《独鹤小说集》(世界书局1926年版)、长篇小说《人海梦》(世界书局1928年初版)等问世。但大量散文和副刊上的“谈话”栏言论,尚未及结集出版。其孙严建平先生也是副刊编辑出身(《新民晚报》原副总编),有着一脉相承的职业情结。他在祖父逝世半个世纪之后,与上海图书馆馆员祝淳翔合作选编了《严独鹤文集》,由上海文艺出版社付梓出版。由此使上海现代报业史上一位大咖级人物再现风采,也令当代读者有机会目击他大半生的写作成果。

文集为三卷本,含小说卷、散文卷和杂文卷,但不予序次,以见编选者无分先后、平等视之。文集既为编选,就非全收。如短篇小说仅选六篇,散文、杂文更是舍多选少。编选者并不自作序跋,但每卷均有前人或今人对严独鹤其人其行其文的评述作为附录,以供参考。

▲《严独鹤文集》

严独鹤 著

严建平 祝淳翔 编

上海文艺出版社出版

小说卷附录为世界书局总编、《红玫瑰》杂志主编赵苕狂写的《严独鹤君传》和《〈独鹤小说集〉序》。其传言及严独鹤“性嗜小说”,熟读中西名著。“故其所作,能融冶新旧,自成一家。散见于报纸杂志者至夥。然其意中,雅不欲专以小说鸣于时。居报界垂十年,每发表政论,多主持正义,尤为世所重云。”寥寥数语,既指出严独鹤对小说的情有独钟,又明言其更多致力于政论而为世人所重。严独鹤的小说颇多传奇色彩,人物的命运往往大起大落,从而导致情节跌宕腾挪,不刻意细节的真实。如短篇小说《留学生》里的吴轶尘,虽有真才实学,却因缺少资历难找工作,不得不投靠留洋回来的博士充当枪手,代写讲稿、演说稿和文章,只得到其十分之二的报酬。但当他得到师母的资助出国留洋回来,又搭上了关系,成为外交部次长的妹夫,便官运亨通,今非昔比,拒不接见远道而来的师母,并把原来与师妹的婚约弃之不顾。在命运由穷至达的过程中,人性非但没有升华,相反走向异化。小说从世俗价值观的偏颇,写到个人道德水准的大幅下降,寓深意于其中。

▲严独鹤与夫人陆蕴玉

长篇小说《人海梦》已发表三十三回,约35万字。作为一部长篇,无论规模之宏大,人物之众多,情节之丰富,意义之多元,自然超过短篇。《人海梦》继承了讽刺小说《儒林外史》和谴责小说的传统,对清政府统辖下沆瀣一起的政界、学界极尽讽刺挖苦之能事,刻画了王观察、方制台一类官僚顽固保守、老奸巨滑、假道学的丑恶嘴脸,揭示了社会的黑暗腐败,是一部不可多得的社会讽刺小说。同时它也是一部革命小说,塑造了少年英杰华国雄的形象。他在上海求学时就阅读进步书籍,留学日本时又成为革命党的骨干。在武昌起义前,返沪与上海的革命党人做策应工作。小说也有言情和武侠的内容,实非其侧重之处。

1997年有研究者主编了一套鸳鸯蝴蝶派礼拜六小说丛书出版,《人海梦》也列入其中,我认为是不妥的。因为《人海梦》更侧重于批判黑暗,塑造正面的革命者形象,而且生动形象地展示了在封建时代末日到来之前,于社会、家庭、个人所发生的旧与新的冲突和蜕变。与一般被视为鸳蝴派的小说有所不同,与所谓“香艳小说”更不可相提并论。当年《人海梦》在世界书局初版时,封面上印有“社会小说”,这才是更恰当的归类。此外,《人海梦》有两回写梦,荒诞奇崛,喻指人海茫茫,变幻无常,颇具象征意味。我认为《人海梦》作为一部写了辛亥革命前夜的社会世情小说,是可以改编成影视作品供大众欣赏的。

▲严独鹤题写的扇面

“散文卷”的内容涉及方方面面,编选者按其所涉分成十辑,读者自可根据个人的兴趣爱好按辑搜寻,各取所需。我读此卷时在想:严独鹤作为一位名闻遐迩的老报人,究竟有何切身的体会可以告诉后之来者?恰好在“报刊”辑翻到《谈谈报人》一篇。他说:“三十年来,我只勤勤恳恳做我应做的事,眼看世界上许多变化,一幕幕地在我面前表现着,也仿佛看了一幕极长的戏,而我就是一个替这戏写说明书的人。”就是说报人不仅是世事的观察者,而且是一个“说明”者。如果只看不予说明,就没有尽到报人的责任。接着他又谈了“做报人应有的态度”:一是“清”、二是“慎”、三是“勤”。仅此三点,言简意赅,要做到却并不容易。例如“清”指的是“保持一个清洁的心,一个清洁的身”,否则“就不免有飞尘灰沾染上来,所以做报人的,保持清洁,是最重要的”。仅此数语,推而广之,就够各行各业的人遵守一辈子的了。

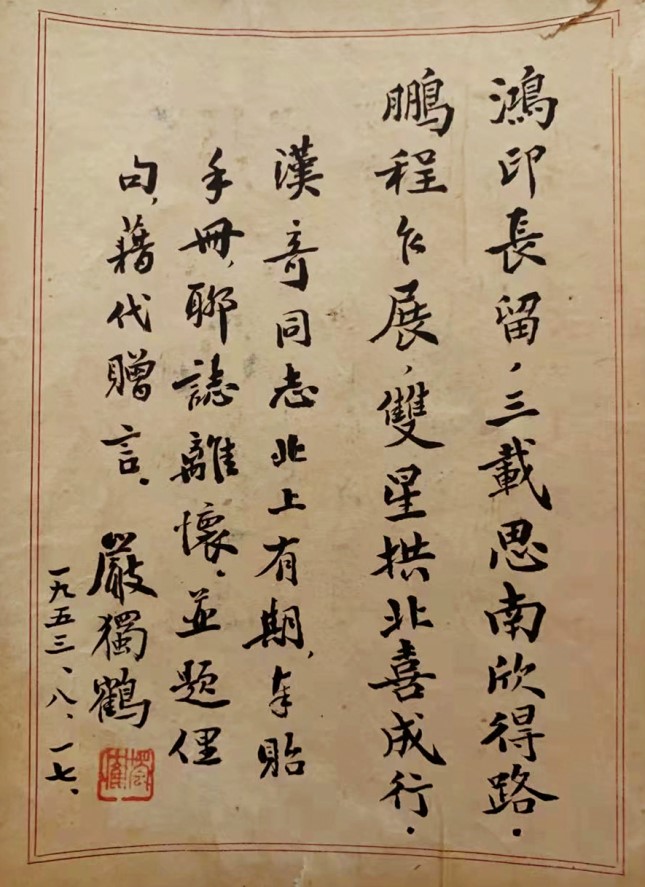

▲严独鹤当年为方汉奇题联

文集“杂文卷”的内容可谓无所不谈,只能按年代分辑了。所选杂文按年代归类,启发我想看看这位专为时代的多幕剧写说明书的老报人,在每个时代的节点上写过什么?在1919年5月10、11日两天的《新闻报》上他写到了“五四运动”,却以“滑稽闲话”为题,把章宗祥、曹汝霖大大开涮了一次。至5月21日又以《新测字:曹章卖国》揭露他们的卖国主义,肯定学生运动。1915年5月9日,中华民国第一任大总统袁世凯经过与日本谈判之后,被迫接受日本《二十一条》中的十二条内容。条约签订后,全国教育联合会决定,各校每年以5月9日为“国耻纪念日”举行纪念,誓雪国耻。严独鹤在10周年之际,发表《国耻纪念日特刊概言》,唯恐人们“淡焉若忘了”。在1930年代他发表过《抗日救国三字诀》《日本事变与中国前途》《五卅纪念》《一·二八纪念》等文章,痛斥日寇侵华暴行和批评当局的不抵抗主义。在1940年代,他发表《纪念碑》一文,重提当年的“八·一三”战事,肯定八十八师将在虹口建立阵亡将士纪念碑“确是最有纪念的价值”。他写《七七纪念》,提到“七七纪念是悲惨的,也是雄壮的。要大家想想,怎样才能使死者没有遗憾,使生者得到安慰”,对不良的现实环境提出了沉痛的批评。在《胜利两周年》中更明白指出“今日之下,连乍见高升的国际地位,已无形降落”,“更有谁保得住不野草重生,死灰复燃”。虽然他曾指出报人要用理智统制情感,但面对黑暗,他的义愤还是会溢于言表。这在《失败主义与贪污无能》等文章中,表现得尤为明显。

▲严独鹤(左)与新闻报同事、漫画家丁悚合影

严独鹤作为一个主要在旧时代从业的报人,之所以至今仍然值得我们缅怀和尊敬,除了他的敬业精神、聪明才智和对中国报业的杰出贡献,还在于他不屈服于旧时代强权的压力。正如范敬宜先生在《独鹤可以不“独”矣》中所说:“无论是面对枪口的威胁还是利禄的诱惑,他都保持了一个中国报人的特操,不为所惧,不为所惑,大义凛然,一身正气。”诚哉斯言!

作者:王纪人

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。