“今天的会参加的著名学者之多,每个人发言时间之少,在学术会议上是非常少见的。”上海市外国文学学会会长李维屏在日前举行的一个会议上发出这样的感慨,这个会就是“第二届郑克鲁学术思想研讨会”,它于9月19日郑克鲁先生仙逝一周年的前夕,在他生前工作生活、几乎所有时间都在此度过的上海师范大学举行。有50多位专家学者在线上线下参加了这个研讨会,其中不乏翻译名家、学界耆宿,尽管每个人的发言时间只有短短的四分钟,他们仍认真地做了准备,满怀深情地回忆、致敬郑先生,有的说到动情处,甚至无语凝噎,掩面而泣……

研讨会之前,主办方制作发布了三个视频:译者、学者、师者,这三个身份概括了郑先生的整个学术生涯。上海师范大学副校长陈恒坦言,在一所地方大学,有这样的学术大师,按照今天的学科评估来说是匪夷所思的;郑先生以一人之力,翻译了这么多法国文学作品也是无法想象的;而他在中法文化交流,乃至中外文化交流史上的贡献更是难以企及的,所以他认为这可以称作“郑克鲁现象”。

生命不息,翻译不止,一个真正的译者

郑克鲁先生毕其一生,笔耕不辍,共发表4000万字著作和译作,出版47卷本的文集,而且还不是全集。他翻译的法国文学经典唤起了中国几代人对法国文学的热爱。从大仲马的《基督山恩仇记》、小仲马的《茶花女》到雨果的《悲惨世界》、波德莱尔的《恶之花》,再到波伏娃的《第二性》。其中,《第二性》全译本斩获了2012年的傅雷翻译出版大奖。法国政府也曾因其在法国文学翻译与中法文化交流方面的卓越成就,赋予其法国教育文化一级勋章。

作为2012年傅雷翻译出版大奖的评委,中国社会科学院外国文学研究所的余中先教授清楚地记得那次评奖的过程。出于评委的职责,也出于后辈取经的愿望,他对照法语的原文仔细地阅读了郑克鲁先生翻译的《第二性》的几个章节,“不仅读得津津有味,而且收获满满。在阅读中,我还对照了咱们国内的几个版本,得出了一个结论,就是郑先生译的《第二性》译文的准确度非常高,原文非常生涩,郑先生在翻译时将译文往通俗易懂的方向靠拢。在经过了逐句对照后,我发现郑先生对原著的理解相当到位,表达的意思也十分通顺。”

中国翻译家协会常务副会长、浙江大学文科资深教授许钧说郑先生是生命不息,翻译不止。在生命最后的时刻,他心心念念的还是外国文学翻译。为什么?“我觉得他的动机是非常明确的,因为在他看来,在文学的背后,有文化,有人类的文明。所以,他翻译外国文学实际上要跟大家分享的是人类的精神文明、人类的文化与文明。他每翻译一部经典,在他看来是参与经典的创造,他完成了一个夙愿。他还说每一本书都是完成了一项使命。对于文学翻译的意义,它的重量,之于郑克鲁先生,我觉得是分外动人。”

华东师范大学外语学院院长袁筱一发言的题目就是“以一己之力,穷尽法国文学研究与翻译的可能之地”,“这不仅仅是从先生译著的数量上来说,而是从先生的精神上来说。我想可能以后也很难出现一个像郑先生一样的学者。他是法国文学研究的一块丰碑。”

严谨自持,虔诚向学,一个真正的学者

郑克鲁先生在法国文学研究方面也作出了卓越的贡献。他的研究视角兼通中外,融通古今。他关于法国文学史的著作约有315万字,对于法国文学的专题研究,也有多个论文集。“郑教授学术积淀非常厚实,学术思想非常丰富。无论是他的文学翻译,还是他的文学史编写、文学评论,都渗透着发人深省的学术观点,饱含着探索真理的学术热情。”浙江大学教授聂珍钊如是说。

北京师范大学教授曹顺庆指出,于郑克鲁先生而言,文学翻译与文学研究虽取径不同,却并无二致。要想做好翻译工作,须以充分理解文学作品为前提。与此同时,要真正把握外国文学作品的思想内涵和文学风格,又须精通外语,了解作品的历史文化语境及其理论话语。于是,在外国文学研究方面,郑先生主张要尽可能地掌握一手材料,将翻译与研究相结合。“观其《巴尔扎克评传》《普鲁斯特研究》等研究专著,皆立足于法语文本,融合社会、历史、哲学研究的多元视角,对作品的思想内涵与作家独特的创作风格进行了深入的分析,填补了国内研究的部分空白。”

上海师范大学比较文学教授李建英分析了郑先生研究的方向主要有三个方面:小说、诗歌和戏剧等艺术形式。他对小说研究的覆盖面很广,批判现实主义、浪漫主义……几乎把所有的流派、作家都涉及到了。“他的整个研究,体现时代性,他紧跟时代,他对小说的评论都不是泛泛的长篇大论,而是紧跟我们国家的发展。在对法国文学的研究中,他永远站在中国视角。”

上海外国语大学副校长查明建认为,一个外国文学学者,还应该有很强的中国文学文化的意识。对中国文化的建设,起到一种文化担当的作用。郑先生为人非常率真坦诚,说话直接了当,往往一语中的,这也体现在他的学术研究中。“我们看他当年所写的比如对存在主义的评价,对于新小说的评价,都写得非常中肯,他真诚地表达了自己的意见。”

学高为师,身正为范,一个真正的师者

除了翻译和学术研究,郑克鲁先生还有一个十分重要的身份就是教师。这不只是一个称谓、一个头衔,而是一份切实的、花费了他无数心血的工作。桃李不语,下自成蹊,郑先生的学生,如今很多已经成为翻译名家、资深教授、学科带头人,但在谈及恩师时,无不充满感激崇敬怀念之情。这些学生不仅仅包括郑先生亲自教导的学生,还包括很多读着郑先生的书成长的、有其精神传承的学生。

武汉大学外语学院教授罗国祥回忆:“印象中郑老师总是笑眯眯的,话很少。那时他从山上到我们系里很远,每天路过一条坑坑洼洼的小路,步行上班。他的工作很多,例如教学安排、教材选择,研究所的各个学科,不仅仅是语言文学,还包括数学、哲学、翻译学、历史等学科的人都需要他来组织,行政工作十分繁重。郑老师在那段时间在行政方面花了很多精力,但是他给我们武大留下了一个综合性的法国研究,直到现在也是如此。”

复旦大学外文学院法语系主任袁莉虽然没有上过郑先生的课,但“郑老师对我有无形之惠,有形之恩。无形之惠,是说我跟大家一样读过郑老师非常多的书,也利用过郑老师在武汉大学留下的一些资料,做过研究;有形之恩,那就要讲到1998年的时候,我给郑老师写过一页纸的信,向他求教求助。郑老师居然给我回了3000字的回信,非常详尽地解答了我对于翻译的一些困惑和问题,所以这种恩情是无法忘记的”。

浙江工商大学西方文学与文化研究院院长蒋承勇谈起恩师时说:“作为学生对自己老师的评价难免有溢美之词。不过在我看来,郑老师博学儒雅,学问精湛,却不是一个巧于言说、功于心计、热衷经营的人。对待学术,他即便是如此地热爱,因而几十年如一日孜孜以求,其间却没有自我经营的刻意。他不张扬,更不会煞费苦心的去推销自己,一路走来都是那么自然而然,那么悄然无声,那么素朴无华。如今,面对他留下的巍巍如山的学术作品。我想到了雨果在评价巴尔扎克时说的那句话:‘作品比岁月还多’。”

淡泊名利,与人为善,一个真正的智者、仁者

低调、朴实、真诚、坚持是与会者对郑克鲁先生的一致印象。与郑先生有过三年同事之谊的中国社会科学院学部委员陈众议回顾了他与郑先生的点滴往事,那时还是满头青丝的郑先生,是改革开放之初最早发起冲锋的学者之一。他领衔主编了四卷本的《外国文学作品提要》,又参与编辑了袁可嘉先生领衔主编的《外国现代派作品选》。但即使有这样傲人的成绩,郑先生仍是默默地埋头做事,“我一直希望向郑先生请教问学之道,但他总是谦逊地避之犹恐不及”。

资深翻译家、上海对外经贸大学教授黄源深也深情地回忆起与老友的交往:“我认识他时,他已享誉译界,但仍旧那么谦虚,那么低调,有一种让人不可抗拒的人格魅力。慢慢的,我同他走得更近了。我叫他克鲁,他叫我老黄……克鲁教授异于常人,面对外界杂音丝毫不受干扰,仿佛老僧入定,尽情从事自己的研究翻译,令无尽的岁月也奈何他不得,因为他是为学问而生的。他那洋洋洒洒近4000万字的著作便是最好的佐证,更是一座丰碑,向世人昭示,这是一位真正意义上的学者。”

南开大学文学院教授王立新认为,郑先生“身上所承载的家国情怀如此厚重,一生所经历的起伏激荡更不知凡几,但令人感动的是,他依然葆有一颗赤子之心,对人胸怀坦荡而真诚,对所从事的事业的热爱始终如一”。

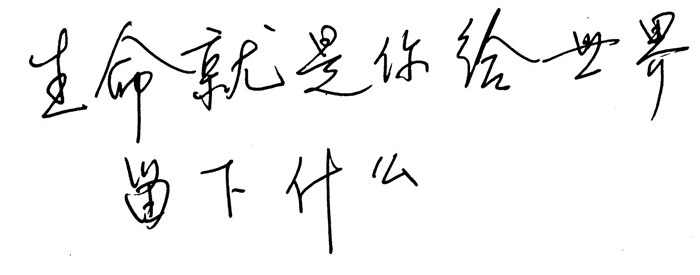

在“第二届郑克鲁学术思想研讨会”会议手册的扉页和封底,都有郑先生手书的一句话:“生命就是你给世界留下什么”,正如郑克鲁先生的第一位博士生、上海师范大学人文与传播学院朱振武教授在题为“天下之大,有几人欤!”的发言中所说:“今天,我们缘聚这里,都是为了纪念一位一年前去世的大先生。这位先生的译品、学品和人品为世人所称道。他倾一生,为一事,他为自己钟爱的事业奋斗了一生。他的译作影响了几代人,赢得了世人的景仰……我们怀念的不只是郑克鲁先生自己,更是像他这样的人和他这种精神;我们追思的不是他一个人,更是他这样的老一辈学者的奉献;我们研讨的不是他一个人的思想,更是我们学界的共同学术理念和学术理想;我们研讨的是怎样立足中国文学文化立场,怎样构建世界文学文化新版图,怎样实现世界文化多样性,怎样实现文学文化共同体的美好愿景。”

当你走在上海师范大学的校园中,常常可以遇见一位衣着朴素,拖着拉杆包,慢慢行走的老者……这个几十年如一日的景象,已经定格成一幅经典的画面,镌刻在每个师大人的脑海中。

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。