探索中国文学叙写武汉抗疫经历的独特方式

——对话刘醒龙长篇散文《如果来日方长》

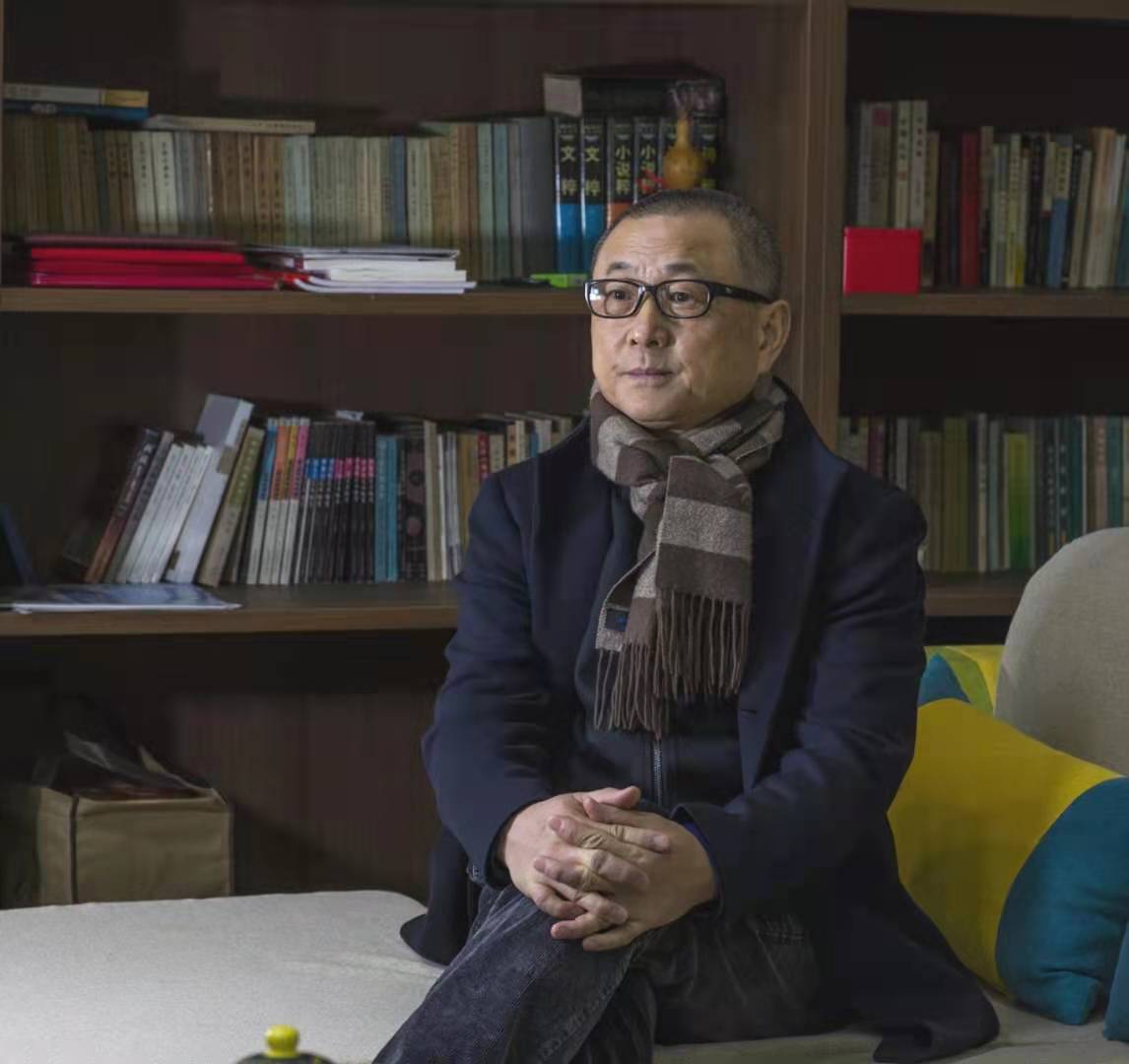

对谈嘉宾: 刘醒龙、王雪瑛

在茅盾文学奖获奖作家刘醒龙的创作历程中二十万字的长篇纪实散文《如果来日方长》是一部具有特别意义的文本。写作主体与写作对象都具有特殊性,作家以“在场”的方式,从一个普通武汉人的视点,以温润而坚韧的笔触,记录着一家三代六口在2020年中度过的抗疫日子,叙写着亲人、邻里,同事,友人,医生与疫情决战的具体细节,再延展到武汉人共同抗疫的“拼命”精神。他的写作既是“个人”的“在场”体验,同时又通往广阔的社会众生,抗疫时期的武汉生活,他以个人经验与公共现实的深度联系,将个体写作实践与时代演进构成真实的对应,为当代文学探索着叙写武汉抗疫经历的独特方式。

通过评论家与作家的对话,回溯作家的创作心路,让读者更贴近地了解武汉人民的抗疫经历,更真切地理解武汉为什么是“英雄的城市”,武汉人民为什么是“英雄的人民”。

疫情是很特殊的镜子

映照出人间百态

王雪瑛:“今年的水仙花不开……母亲的梦惊窗扉,父亲的酒才半杯。你们如此爱着我,我是如此爱你们,如果你、如果我来日方长,人人是奇迹个个天使飞。”翻开这部长篇纪实散文,迎面而来的是这段“歌词”,这是一种自我抒怀,一种贴心诉说,也是一种柔韧温情中的坚强,一种正视困境后的祝福,这样的语言和情感成为打开这本书的引导,请说说在什么情况下,你为战“疫”歌曲《如果来日方长》写出歌词?并以此作为书名。

刘醒龙:武汉封城第十四天,朋友来电问过“你还好吧”后,迅速切入正题,说是《为了谁》的原创班底,想推出一首如《为了谁》那样表现武汉战“疫”的歌曲,觉得歌词创作非我莫属,自己在电话里不敢承诺,放下电话后,想到湖北武汉,人人都在拼命才算完全答应。这16句话,前后用了20几天改来改去,只要写到拼命两字,不是泪流满面,就是哽咽不已。

2019年家里的水仙花开得极好,花朵既多又规整,更兼香气袭人。2020年家里同样位置养着的水仙花,不仅花没开,连叶子都不青翠。“今年水仙花不开”是我在那段艰难日子里最早写下的句子,也让自己有了依靠天赋能量,拼一场命的底气。歌词中的“父亲的酒才半杯”,是有感于一位朋友的经历。他的女儿是医生,要上一线了,他拿着酒杯,给女儿壮行,只喝了一口就再也喝不下去,背过身去,落下的眼泪,比喝下去的酒还要多。疫情之下,花且有灵,何况是人。朋友一家后来全都安好。协和医院的一位医生,将这首歌与战“疫”期间亲手拍下的各种图像一起做了短片,用于自己医疗团队的一个活动。她在微信里说,同事们都觉得这歌真好听。

王雪瑛:你是武汉保卫战的亲历者,亲历着武汉惊心动魄的抗疫过程,亲历着自己和亲人、朋友、同事、邻居和同城人如何与疫情决一死战,见证着现实生成历史的过程,见证着人性面临严酷考验的过程。有位著名的历史学家说:“她把自己的写作比喻成:放大地图的尺寸,既要忠实于“原图”,更要有所取舍。为了凸显与主题关联度最高、长时段看最重要的史实……”作为亲历重大疫情的作家,你不需要从浩如烟海的研究资料中梳理与挖掘,那么你在纪实写作中,需要考虑的是什么?你如何从所见所闻和真实经历中取舍你写作的材料?

刘醒龙:要遵循诚实的原则,我们第一时间所能了解,可以百分之百得以证实,不是虚假的,不是以讹传讹的,是门窗之内的家庭和家人的处境。在这个时间段里,确实没有“浩如烟海”的资料需要处理。前后七十六天,对发生家庭中某些与往昔完全不同的生活细节,自然而然地格外珍惜。平常时候,我不会注意到九岁孩子的读书声。封城时环境格外寂静,直到学校上网课,听孩子独自端坐在那里读书,才发现稚嫩的读书声是如此动人。用不着多想,下意识地就写了下来。无论是何种写作,我都会坚持宁肯吸引不到别人的眼球,也不会听信那些海量传闻枉负自己的一双眼睛。

王雪瑛:你是一个擅长虚构的小说家,这次直面武汉封城的重大疫情,直面自己特别的人生经验,这部纪实作品的写作状态、写作体验与你以往的小说创作一定不同吧,从动笔写作到完成书稿用了多长时间?在这部散文创作中,你最大的收获是什么?

刘醒龙:武汉“封城”后,我零散写了点文字,有访谈,有随笔,还有这首歌词《如果来日方长》,被谱成曲后,反响还不错。随后自己将一些断断续续的文字,重新构思写成一部20万字的长篇散文。从老母亲在疫情高峰时患重病起,到二叔因为疫情次生灾害病故,我尽可能从细微处入手,表现“封城”之下一个武汉家庭,男女老少,力所能及,所思所想的生活情愫,以细流通江海的襟怀。

疫情是一面很特殊的镜子,照出来的人间百态,没有一样是特殊的。前后近一年时间,我写这部《如果来日方长》,最重要的体会就是这两个字:陪伴!科学上的难题一般人解决不了,经济上的问题一般人解决不起,心理与精神上的伤痛,所需要的总是最简单的办法最有效:陪伴!

刻骨铭心的记忆承载

与武汉的生死相依

王雪瑛:“一个人要何等坚忍,才能使自己面对玉石俱焚的现实而幸免于身心俱碎?”武汉协和医院眼科护士长谭璇读到你写下的这句话时,她表达了自己的特别感动。“怕,成了生活的一种形态,但是怕不等于屈服,怕也不等于投降。”当我读到这句话,还有你的亲人,同事、医生、志愿者在抗疫中的真实细节,我心有感慨,联想到了曼德拉的名言:勇敢并不是没有恐惧,而是坚持去做,战胜了恐惧……敢于面对现实的真相,面对自己内心的真实,在写作中特别重要吧?

刘醒龙:2020年元月中旬,为了治疗眼疾,连续多天,没戴口罩,泡在医院,不知多少次与新冠病毒擦肩而过,事后得知,从头到脚直淌虚汗。也因为眼疾,封城之后,无法去医院医治,造成很大的心理压力。同时也暗自庆幸,这些年自己还算是做了一些好事,修了一些功德。特别是开始“封城”的那几天,专心请求“封城”之外的作家朋友点对点支持几位白衣天使,还帮助一个素不相识的四口之家脱离险境。拨云见日后,朗朗乾坤自有安排,正所谓:人在做,天在看。

武汉战“疫”中人们承受着日常生活中不同的困难,同时又守望相助地缓解忧虑。一千一百万颗眼泪分散开来,都还是眼泪,而将一千一百万颗眼泪汇聚到一起后,就不只是眼泪了。无论你是什么角色,处在何种位置,每一个人都在全力以赴地同从未见过的病毒、从未有过的疫情抗争。

从‘封城’的那一刻起,全国人民就齐心协力,倾尽家底,给予支援。大年三十晚上,我从电视新闻中看到作为大国重器的‘运20’,满载医护人员还有救护物资降落在武汉天河机场,那种震撼感不是军迷很难完全体会。

王雪瑛:2020年4月8日零时,武汉江汉关的钟声,随着网络响彻祖国的大江南北,我们终于取得了武汉保卫战的胜利,这个历史瞬间留在了中国人的记忆中。你以质朴的笔墨记录了那一夜的欣喜和兴奋,这种刻骨铭心的记忆承载着你与武汉的生死相依,这是一家人与一座城,也是千家万户与武汉的深情守望。

刘醒龙:零点一到,家里人张开双臂紧紧拥抱在一起,大家一点睡意也没有。大约零点30分时,才突然起了去江汉关看看的念头。我们到江汉关时,已是零点50分,临江的街道旁有不少年轻人,在那里一次次腾空跳将起来……对于我们,两江四岸的武汉三镇,过去是生活与存在,现在是生死之交。

2020年春天的武汉战“疫”,一千多万武汉人,留守家中,用生命的每一个细胞进行拼搏!武汉之美,美就美在天下之惨压在头上,天下之悲堆在身上,天下之险堵在门口,还能用对一碗热干面的追求,陈述这座城市的坚强。人人都还是那么热爱生活、善于生活,压力再大也不会丧失对生活乐趣的追求和享受。

王雪瑛:一年多过去了,2021年的全球疫情依然不容乐观,这些人生中的重大情结会影响你今后的创作吧,你自己对这部长篇散文的写作如何评价?这部非虚构的作品会成为你以后虚构作品的“序章”吗?你目前在准备写作“青铜三部曲”之二?

刘醒龙:2020年的中国大地上,哪一个不是在与武汉、与湖北、与我们的国家和民族分享这从未有过的艰难!越是遇上不同寻常的时刻,越是不能因情志不遂,乱发肝火,乱用蛮力,太粗鲁了就不是文学。前些日子,我也是感慨这一年过得太不容易,将自己一段旧话写成书法。庚子去,辛丑来,春秋已经轮替,世界还在疫海沉浮。因有风景这边独好,更要晓得记录这个世界的种种罪恶不是文学的使命,文学的使命是描写罪恶发生之时,人所展现的良心、良知、大善和大爱;文学的任务是表现荣光来临之前,人所经历的疼痛、呻吟、羞耻与挣扎。疫情过后,我最想做的事当然是先治好眼疾,目前为止,做了两次手术,扎了几十回针灸,服了两百多服中药,虽然眼科专家表示,只有百分之二十的治愈概率,自己还是挺乐观的。我也不允许自己不乐观。对,一直想动手的“青铜三部曲”之二正等着我去写。

战“疫”拼的是人间烟火

守的是市井街巷

王雪瑛:这是通往人类的,也是面对自我的,这是武汉的经历,这也是个人的记忆,读着《如果来日方长》,我的心里流动着这样的思绪,这是一部容量特别丰厚的文本,以“个人经验”为起点,行文视点快速切换形成多层面多线索的展开,进入武汉抗疫生活,书写真实的人生经历和历史事件;你以温润、细致的笔触,从真实的个体,真实的细节,展现出武汉抗疫的日日夜夜,从封城到重启的艰辛过程中勇敢前行的人,你以“武汉战“疫”拼的是人间烟火,守的是市井街巷”的动人书写,探索着中国文学讲述抗疫故事的独特方式。

刘醒龙:在这部长篇散文中,我虽然写了几位在火线上“自我提拔”以卑微的身份担起巨大职责的医护朋友,但我依然觉得,这不过是身陷火线的我们,用相对一手的文学元素,给未来的某个文学天才做些预备。所以,我尽可能完整地写出一个人或者一件事。

一个人只要为着掐断疫情使劲,一个人只要保持健康无恙,就是战“疫”的强大战斗力!一千万人都喊武汉加油,其实是在为自己加油。一千万人都宠爱热干面,其实是在集万千宠爱于自己一身。一个人的能力有大小,我深深信任这些全力做好每件事情的医护朋友和同行,就像伟大的作品从来不是用大话狠话来写的。做力所能及的小事,写才华能够处理好的小人物,才是行稳致远的唯一正途。如果总是忘不了自己在社会上的地位,就不可能有冻土上一株绿芽、戈壁中一杯淡水那样的写作。

王雪瑛:经历过全民抗疫的历史过程,你认为,作家、写作者有着怎样的责任呢?如何理解写作对于人生的意义?在这次“亲历”之后,你对写作意义的思考有什么不同吗?

刘醒龙:人世与人生,其实一直都在变化之中,只不过疫情将这种变化放大了,让人人都能清楚看出过去与现在的不同。我曾说过,文学不是直接站在潮头上弄潮,而是从潮头上退后半个身位,不与即时报道的新闻争宠,用更加厚重的观察,更有体系的体验,重建这股大潮的艺术形象。有一句话说,没有人能熄灭满天星光。文学做不到朗月,也做不到骄阳时,能做到星光满天也好。

武汉战“疫”,国家在,政府在,人民在,文学也在,文学中的自己也在。经此一疫,世人更应当明白,文学不是以作家身份进行创作,必须是以人的身份进行再造。文学不是作家手中的专用工具,必须是人的灵魂呈现。

王雪瑛:杨绛先生把读书比作“到世界上最杰出的人家里去串门”。读书是在潜在的对话中,发现自我、丰富自我的过程。书读得多了,“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”。

阅读,是你生活中的常态吧,请说说你的阅读心得,如何在阅读中有更多的收获?假如只带3本书去荒岛,你的选择是什么?

刘醒龙:非常凑巧,六月中旬,我去了一趟南海,前前后后上了六七个岛屿,有的岛屿上有人,有的岛屿上没有人,我们还见证了那最美丽的全富岛上,刚刚生长出一棵草。在那些岛屿上,天底下的爱恨情仇,我什么都想过,就是没有想过在这样的岛屿上读三本书。在丰衣足食的环境里,读书是一件平常而神圣的事。在荒岛上,活下去是第一位的。如果有三本书,我希望它们都是用金箔做成的,我会将第一本与老天爷交换一瓶淡水,用第二本与海龙王交换一份食物,用第三本与百花仙子交换一片绿叶,遮挡荒岛上空只需一个小时就能将皮肤晒出毛病来的阳光。如果还能活着离开荒岛,那时,我就不是读哪三本书,而是一定要写三本书。这次去南海,一不缺淡水,二不缺食物,第三,从头到尾有一艘五百吨的渔船作为保证,所以,我写不了三本书,只写了一本几万字的小册子。虽然是小册子,其中内涵是自己过去读过的一百本或者一千书的总和。

作者:刘醒龙、王雪瑛

编辑:童薇菁

责任编辑:卫中

文汇独家稿件,转载请注明出处。