知名出版人、学者沈昌文10日晨在北京家中去世,享年90岁。他曾任生活·读书·新知三联书店总经理,长期执掌文化杂志《读书》。

消息传来,出版界纷纷表达悼念。“沈公永远是我们的师傅。就在前几天,他还跟我约定,等疫情结束后,要参加2021年的上海书展,发布他的新书《书信集》,没想到……”出版人俞晓群与沈昌文深交多年,他向文汇报记者透露,这本书在继续整理中,作为对沈公“最好的慰藉与怀念”。在俞晓群眼里,沈昌文继承了上溯至邹韬奋先生的“三联精神”:思想先锋、个性独立、为大众说话。“他倡导知识分子走出书斋,写一些通俗易懂的文章,这为当年的‘文化热’做出了贡献。”而后辈们与沈昌文的相处十分单纯,“有精神上的追随,心灵上的认同。沈公给我们指出了一条路,一个文化人、一个文化商人应该如何走,如何做出版、做文化、面对读者。”

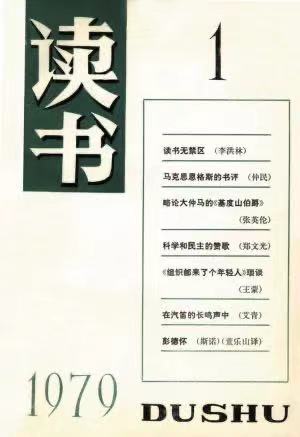

一个月前沈公最后的照片

“在睡梦中安然逝世,三联书店前主持人、一代杰出的出版家和作家、我极为尊敬的前辈以这种潇洒的方式谢幕,谨致最为深切的怀念!”学者陈子善写下心声。

“沈公是我敬仰的长辈,也是忘年交好友。”上海作家简平感慨:“和沈公在一起,会充满活力、豁达和快乐。”

沈昌文1931年9月生于上海,曾长期执掌知名文化杂志《读书》。在他的贡献下,《读书》形成了既不乏对学术文化界的前沿思考,又坚持大众化的轻松活泼的独特风格,聚集了一批中国文化界的忠实读者。1996年4月,沈昌文离开《读书》,2003年他将主持杂志期间所写的“编后语”汇集成《阁楼人语》。

编剧史航在微博拟挽联纪念沈先生——知道难,弘道尤难,漏船载酒,刻舟求剑,先生此生大不易;读书易,做书不易,涸辙濡沫,餐雪履冰,举世今世粗知难。在作家王蒙看来,《读书》之所以为《读书》,主要是该刊编家突出了“三无”,即:无能、无为、无我,“这不仅是一种办刊态度,且是一种人生境界。”由此不难理解,沈昌文曾自谦:“在工作中,我从来不是主角,一直是配角。可以说,从懂事起到现在,做什么事情,我永远喜欢做配角。我从旁做了些事情,仅此而已。”

沈昌文曾用20个字“插科打诨”笑称编辑生涯——“吃喝玩乐、谈情说爱、贪污盗窃、出卖情报、坐以待币”。对此,出版人、世纪出版集团前总裁陈昕认为,“不能完全照字面来理解沈公的真意”——“吃吃喝喝”讲的是编辑要在饭桌上将组稿事务搞定,回到办公室能签约;“拉拉扯扯”是编辑要有粘功,对有能耐的著译者要缠住不放;“谈情说爱”讲的是编辑与著译者要建立长久的友谊,后者才会将最好的书稿交你出版;“贪污盗窃”不是指钱财,而是指知识、学问,在与著译者的交往中学习,成为半个学问家;“坐以待币”是形容坐在家里也能组到好书稿的境界,既为出版社创大利,也为个人赚个好光景。

2019年上海书展上,《八八沈公》一书首发,陈子善、葛剑雄、俞晓群、陆灏等和读者们为沈公贺八十八岁寿辰。书中汇集了沈公旧识、好友三十四篇关于沈公的趣事文章,一个天真、狡猾、机智、幽默、随心所欲的沈公形象跃然纸上。

“我的初心在上海,我是上海人,就是上海的‘小赤佬’。在上海待了19年,这期间不只是得到了人的成长、文化知识,更重要的是精神上有了指引。”当时,沈昌文如是自白。

“沈公的饭没有一顿是白吃的,他所抓住的出版线索都在不经意间露出端倪。他做的事远远超出一般出版人、出版商,而他又确实是一个精明的商人。”在葛剑雄看来,沈昌文的初心就是怎样真正做好出版发行,拿出读者最需要最有价值的书,同时让作者在他的诱导启发下产生最好的成果。

《八八沈公》的编者介绍里有这样一段话,描摹了沈昌文的多面人士——他是武侠小说里“深蕴内敛的中年练家子”,他是一位无法复制的“思想的邮差”,他是“安徽打工妹”心中永远的偶像。他用宁波话畅谈“食经”,和“复印机小姐”谈恋爱,随身携带着装有五十页“著译者”和“关系户”的PDA。当然,也少不了他对书的“痴爱”,他自成一派的“出版经”和处世之道。他是智者,他是仁者,他是狂狷者。他是常背着双肩包,自称“不良老年”,独一无二的沈公。

》》》以下文字选自沈公回忆录《也无风雨也无晴》,记录了他如何从上海银楼里一个初中都没有读完的“小伙计”,经过自己的不断努力和各种机遇,一步步地成为三联书店总经理和《读书》杂志主编:

在上海天天奔来走去,发现住处不远有一家“民治新闻专科学校”,设有新闻电讯系,可以晚上上课。我想,还是设法去通讯社当报务员吧,于是立即报名应试,想提高一下收报速度,再去考通讯社。想不到这一来,由此改变了我一生的命运。

民治新闻专科学校创办人是顾执中先生,上海《新闻报》的名记者。这家学校在上海有很高的名望,尤其在一九四九年以前争取民主运动中,功勋卓著。可是我之所以报考,同这些毫无关系。我只不过想由此去做报务员。

于是天天准备应考,想不到考取之后,校方告诉我,新闻电讯系不办了,因为学生太少。教务处一位先生鼓励我上别的系。我一看时间表,采访系是晚上上课的,就进了这个系。从这以后,想不到由此不再去“的达的达”地敲电键,而是变成耍笔杆的了。

每天下午五点左右,从自己打工的商店里拖着疲乏的身躯出来,在马路上买一块点心,就去上学。如是,要到晚上九点来钟才回去。尽管这么辛苦,我还是很快活——因为民治新闻专科学校给我打开了一个新的窗口,让我看到与以前迥然不同的世界。

像民治新闻专科学校这类所谓“野鸡大学”,在旧上海多的是,普遍来说声誉不太好。但这家学校不同。校长顾执中先生真是认真办学。首先,他把上海新闻界许多名流都请来教课,如陆诒、惮逸群、胡星原、笪移今、潘孑农、盛叙功、许杰、姚士彦、颜鹤鸣等等,看来比某些正规大学的阵容还要强。那里又设了一个强大的俄语课程,老师是顾先生之弟顾用中。顾用中有时自己教,有时请他的白俄朋友来教,我在那时就上过著名的白俄诗人夏清云(俄文原名别列列勋)先生的课。在所有的课程里,我读得最尽心的是摄影和俄语两门主课,其余的课程不是不努力学,而是实在跟不上。这两门,大家都从头学起,我只要努力,就可跟上,并且成绩优良。别的,以我初中二一年级程度,如何能同别人攀高低。譬如新闻写作,我努力半天,结业成绩只是五十分。六十分才及格,老师陆诰先生是让我大大出洋相了。

成绩不好是一方面,那是因为我基础实在太差。可是,许多老师的课,我实在爱听,简直终生难忘。例如,潘孑农先生讲电影时,一次批评melodrama而举美国电影Golden Boy(《千金之子》)为例来说明drama的正面功能。他说剧中Joe的父亲举着Joe的手,痛苦地讲述拳击如何毁了Joe的音乐天才。这一段警句,潘老师用英文朗诵,我听了简直毕生难忘。潘先生还常找学生去做临时演员,我最愿意参加。一次是演排队挤买黄金的群众。在拥挤不堪的人堆中奋斗了好一阵,弄得一身臭汗。最后电影厂赏我吃一碗阳春面回家。又如许杰教授,他在学界也可算名人了。他讲中国现代文学,我在这方面毫无基础,听得似懂非懂,但还是爱听。这些,都吸引我这个缺“文”少“化”的穷孩子进入文化的大门。

对我这个长期失学的年轻人来说,实在太喜欢上这样的大学了。可是,我读了一年多又交不起学费了。当时我做“仆欧”,人家给我一口饭吃已算幸运,谈不到工资。我的学费,大都靠挣“外快”所得来支付。念了一年半,最后一个学期实在读不下去,只能开溜。

刚好当时解放未久,百废待兴,亟需人才,到处都在招人。我当年读三联书店的“青年自学丛书”等入迷,又在银楼里认识一些进步文化人,也常去吕班路(今重庆南路)的生活书店门市部闲逛,因此,一心想做出版。鉴于前些时候考三联书店的失败,到一九五〇年人民出版社招考,我就改变招数,化身成为一个青年知识分子。

当时也有别的机会。俄语老师顾用中先生看我成绩不错,介绍我去见姜椿芳先生,保送我进刚成立的上海俄文专修学校。姜先生很同意我去。还有,当时的“革命大学”也在招生。另外,风传私立的民办大专要并入国立大学,我们以后很可能可进复旦大学(事实上没多久民治新闻专科学校就并到复旦大学了)。但是,一切一切,我都无缘了。因为我不仅筹不起学费,还要养活母亲。因此,唯一的选择是找一职业。于是,就溜到北京来了,时在一九五一年三月二十四日。

图片:出版方

编辑:许旸

责任编辑:李婷

*文汇独家稿件,转载请注明出处。