马楠执导、邓婕监制的电影《活着唱着》在8月28日正式公映了。上海的首映礼之夜,应邀前来观影的导演毛卫宁发表了观后感:“这部片子最大的成功因素在于张国立没有出演,因为他根本演不过生活。”

作为四川人,毛卫宁太明白影片里“草台班子”所代表的观演关系——那是一个出自草根的民间戏班与它周遭普通市井的耳鬓厮磨,是吹拉弹唱与柴米油盐相互交缠出的人间烟火。那样的气息,有着“专业”未必能承载的天然天真。

事实上,邓婕确实考虑过《活着唱着》由他们夫妻两个联袂出演。但电影立项、她自己成为监制后,却第一个就推翻了当初的想法。“草台班子有草台班子的魅力,表演可能不够专业,但他们身上那种野生野长的生命力,以及与老邻居、老票友的情感链接,这对我而言都是新的体验。更重要的是,主人公赵丽和‘火把剧团’这些人对川剧热爱了一辈子,让这门艺术保持了一个‘活’的状态,这是非常珍贵的。”

带着刻骨铭心的生活体验前来,一群来自民间的川剧演员,在大银幕上演活了自己的生存与坚守。

电影《活着唱着》脱胎于2012年成都电视台导演赵刚的纪录片《民间戏班》。纪录片聚焦城镇建设新旧改造背景下的民间川剧团消亡史,从题材到演员,基本都与真实的世界一脉相承——赵小利(片中叫赵丽)以及她的戏班生活。

不仅片中主演赵小利本色出演,就连影片里的川剧团观众是一批现实中来自十里八乡的街坊老客。过去经年,看“火把”演戏,早已成为老人们惯常的娱乐活动,风雨无阻。老人与演员形成观演关系以外的情感联系,彼此关照,相互熟悉。电影开机前,导演接到一个电话,“想要多少群演都没问题”——有的老年票友甚至专门驱车从很远的地方来,就为了看他们演戏。对票友们来说,川剧是座桥梁,“火把”是舞台上下一种难以割舍的情感纽带。于是顺理成章,演出这个民间戏班故事的,都是电影的“素人”、川剧的老友。

著名导演陈薪伊在映后为这群“素人”动容异常:“这部片子的高级感在于,虽然讲的是底层的戏剧工作者,但创作非常高级。演员的选择了不起,导演也了不起。”

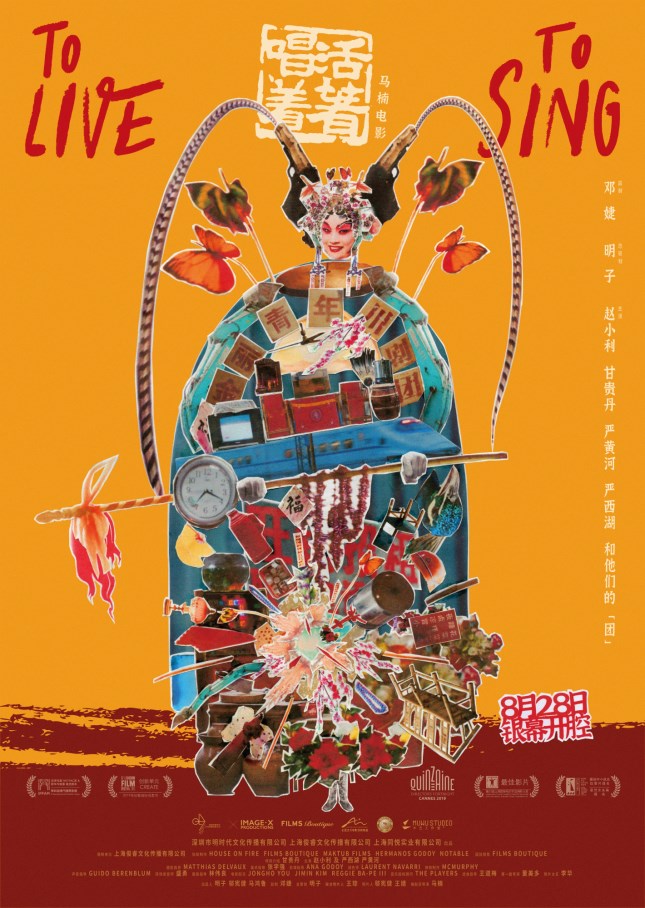

《活着唱着》虽然如今刚刚上映,但在2019年的国内外影展上,这部兼具了艺术气息与生活质感的影片收获颇丰。该片于第72届戛纳国际电影节导演双周单元世界首映,又在随后荣获第22届上海国际电影节亚洲新人奖最佳影片及最佳女演员奖;第四届澳门国际影展中,获得新华语映像单元最佳剧本及亚洲电影奈派克奖;第32届中国电影金鸡奖上,被提名最佳中小成本故事片、最佳女主角。

行进时的中国,许多人与事都裹在时代的浪潮里,被推搡着向前。而并非只有勇立潮头搏击前行这一种生活的姿态,在不为大众熟知的地方,依然有一群人坚守着他们的生机与生活。在《活着唱着》里,这群人就是拿着每天50元工资、把川剧当成信念与生命力的“火把”剧团。

晨间,驼背老人扫街尘土飞扬。废墟残垣中墙体的“拆”字如同警示牌,格外醒目。剧场里热闹排练、耍起把式踩得地板嘎吱作响。“火焰山”“梁山伯之墓”一堆道具从门口一路铺排开来。白天择菜、打麻将,傍晚上妆登台表演,生活空间与演出空间交融的剧场,扑面而来生活的质感。

舞台上,他们是光鲜亮丽、霸气威风的公子王孙、帝王将相。舞台下,“皇帝”脱下戏服,用卫生纸蘸着色拉油卸妆,瞬间变成不到一米六的光膀子老头儿;“将军”卸下盔甲,真身竟然是牙口不好的老太太。世俗眼光里艰辛的川剧人生,却是他们心头的精神支柱。

然而,就算这样艰辛的日子,“火把”似乎也难以为继。

一天,一纸通知送到戏班,宣告老剧院即将被拆除的命运。

这让赵丽心急如焚。

如果不能尽快找到一方新的简陋的舞台,她所信仰的戏班就将无立足之地,她刻进血脉里的的“大家庭”也会分崩离析。重压之下,在充满魔幻现实主义的想象中,赵丽产生了幻觉——那个原本只存在于戏台上的世界,正在变成她所要面对的现实;而戏台上充满戏剧性的角色,也在她的生活里粉墨登场。

而她自己,则如同那些在舞台上活跃了千百年的英雄好汉那样,义无反顾投入了这场“生存之战”。

新与旧、过去与现在的矛盾隐匿于稀松平常的事情里:赵丽将替丹丹抓虱子的过往挂在嘴边,丹丹却迅速将其指认为“小时候的事儿”;赵丽真心诚意地想要请丹丹喝杯咖啡,但她用现金支付远不及丹丹用手机支付的速度;习惯了川剧团看戏喝茶这一娱乐场所的赵丽,对于酒吧和咖啡馆的排斥与陌生……

“活着”,大概是有些回忆被留在过去了,但是生活总在继续,几经挣扎。

电影用了虚实结合的表现手法,而虚与实的交织,又恰恰好是戏曲艺术本身。一桌二椅的戏曲舞台上,无论是庭院深深、山川河海,乃至万丈红尘都是靠演员传统程式虚拟表现的,观众通过演员的肢体在台下勾勒出了百千万个不同的世界,而这个幻想中的情景,对于每一个观众而言都是真实且独有的。

在戛纳,《好莱坞报道》曾这样评价影片,“《活着唱着》如同一曲献给正在消逝生活的赞歌”。

编剧邹静之提及本片:“电影看后,回来想《活着唱着》最大的意义,是以小人物的表达提出了大问题:整个世界都在无意识的失去一些珍贵的东西。不止是古老的艺术,还有传承了几千年的剧场艺术围拢着的生活方式和人类活动。在一个时间一个地点聚集起来的人群面对面的看真人的表演,这是人类发明的最高级的活动。此时正在被冰冷快捷的科技绑架着马不停蹄的飞驰而去。人类真愿意这样吗?”

电影里,小小川剧团遭遇了城镇化建设与民间戏班被拆的矛盾困境。而在现实中,并非孤立的难题,而是休闲娱乐消费生活日益丰盈后,历经千百年的古老艺术们共同面临的课题。

电影的结尾,是赵丽和丹丹回到剧团被拆除的旧址上,在废墟之中唱起了《别洞观景》:“但则见白鹤在林中走;野花遍平畴;蝴蝶儿穿花柳;鸳鸯眠河洲。”这是偶然闯入人间的白鳝仙姑所见的景色,她感叹道:“尘世间处处都把人引诱,更比仙府胜一筹。”自此白鳝仙姑被人间景色所迷,放弃修行,再也不想回到洞府中去了。

电影以此做结,可谓神来之笔。

作者:王彦

编辑:姜方

责任编辑:王雪瑛

*文汇独家稿件,转载请注明出处。