正在建设中的上海天文馆将于明年开馆,届时,它将成为全球建筑面积最大的天文馆。

天文馆大概是世界上最梦幻的建筑之一。怀着期待的心情,排队走进一个带有巨大圆顶的大厅。随着光影的移动,讲解员的声音缓缓响起,广袤的宇宙在我们头顶加速流转,爆米花和冰激淋还在口中留下一丝甜味……很多人都能隐约回想起童年的天文馆之旅,然而,天文馆究竟从何而来?它是怎样模拟太阳系和宇宙,又是怎样随着天文学的发展而变化,在不同国家和文化环境下又擦出了哪些火花?

英国建筑师、作家威廉·法尔布雷斯在新作《天文馆简史》中,历数了天文馆发展史上重要的事件和里程碑式的建筑,剖析了社会发展对天文馆的影响,以及它对社会产生的作用。正如书中所写,天文馆的发展折射出不同时代背景下科学、文化、社会及建筑的历史变迁,它并非简单遵循着一条时间上的直线,而是时进时退,忽近忽远,如同迷途的天体,仿若文明的进程。

建设中的上海天文馆(视觉中国)

天文馆的前身——那些载入史册的天文球体模型

根据《天文馆简史》一书的记述,在中世纪的欧洲,天空被想象成由有限个球面所组成的、类似洋葱的结构。当时人们认为球体的形状是完美的,由上帝创造的宇宙也应当如此。我们可以从如今大多数城市里的天文馆看到这种观念残存的痕迹:它们通常带有圆顶,并在其内部的半球形银幕上投影出太阳系以进行兼具科学教育意义和娱乐性的演出。

20世纪20年代,人们把这种建筑成为星空剧院。这里进行着由解说员导演并评论的现场表演——它无疑是一种相当独特的剧院。那么,具体是哪些早期的星空剧院导致了真正的天文馆出现?

半球形圆顶虽然能为观看者制造出身处繁星之下的幻境,但如果圆顶能够成为一个球体开始转动,就可以创造出一种全新的、彻底将观看者环绕在内的幻境。1654-1664年间,直径三米的戈托尔夫天球仪在德国北部的戈托尔夫城堡经过宫廷图书管理员、冒险家和语言学家亚当·奥莱阿里乌斯设计,并经由枪械工匠安德烈亚斯·伯施打造而成。曾游历了波斯和黎凡特的奥莱阿里乌斯在波斯听说过一个玻璃球,表面有星星,当中能坐下一个人——这或许是他设计的那个大得多的天球仪的灵感来源。戈托尔夫天球仪由衬以木材的金属条构造而成,内外均覆盖着画布。其外部表面画着当时理解中的世界地图,而内侧则绘有精美的占星符号和星座形象的精彩图画,其中的星星由镀金的抛光钉头表现,制造出一个综合了神话形象和点点繁星的巴洛克式世界。

瓦伦西亚大眼球天文馆

作为最早的巴洛克式天文馆原型,戈托尔夫天球仪如今仍留在波罗的海天际线上艺术房间塔中。正如奥莱阿里乌斯在天球仪初建时所写:

人可以令原型的物件/轻易滚动/自然让一切事物/处于圆环之中/因此没有什么可以留在原地/它必须始终跟着移动。

戈托尔夫天球仪启发了其他一些没那么贵族化的天文球体模型的出现。1661年,数学家埃哈德·魏格尔在德国耶拿的家中制作了一个直径5.4米的铁球——这或许是两个半世纪后在耶拿一个屋顶上建成的史上第一个天文馆的奇妙前身。铁球可以转动,有固定的子午线,外面表绘有黄道12星座并穿有能够透光的孔,使射入的光线为内部的观众模拟出星空的图案。行星模型可以利用磁铁吸附在铁球表面,沿各自轨迹运动,这由戈托尔夫天球仪又前进了一步。

这个铁球在1692年被毁,但魏格尔还建造了“星橱”——一个最多能容纳100人在内仰望真实星空的黑暗竖井。以上种种球体模型为挤在桌边、数量有限的观众提供了一个空间。虽然他们的实际尺寸仍然较小,这些球体都为观众提供了身处浩瀚夜空之下的体验。

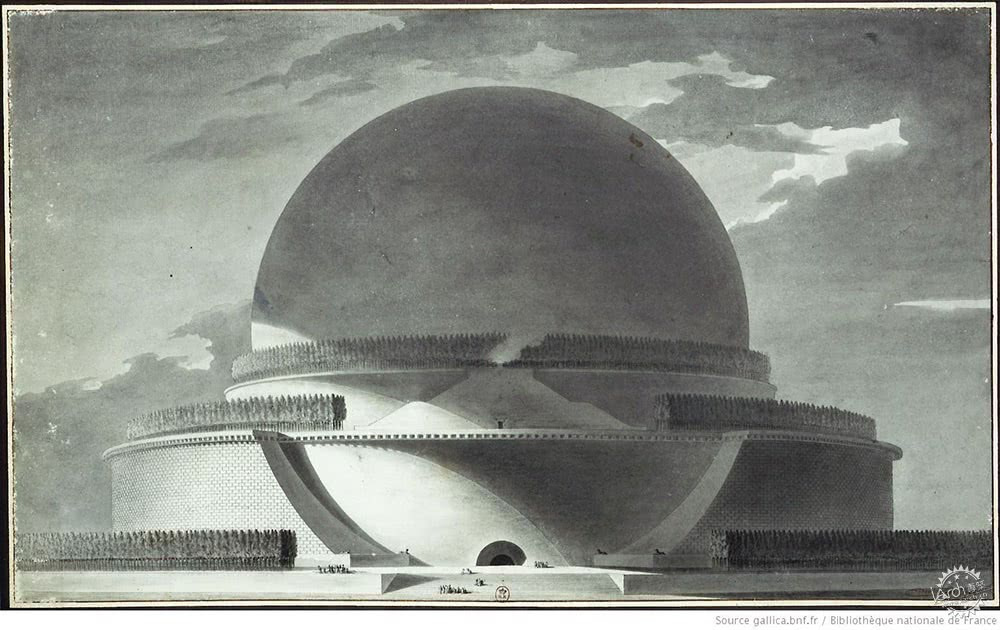

在伏尔泰1768年创作的小说《巴比伦公主》中,天文馆是个混合了天文、餐饮和音乐的中东式的娱乐性圆顶建筑。16年后,艾蒂安·路易·部雷为艾萨克·牛顿爵士设计的纪念馆将此变为了现实。牛顿的石棺被放在了直径150米的空心大圆球内,圆球坐落在巨大的底座上,周围种植两圈雪松。纪念馆在白天和晚上会是两种截然不同的天文馆。在白天,圆球上半部分的小孔能够令阳光穿过,给人以满天星辉的印象。而在外界黑暗的时段,球形建筑物中心的一个大型太阳系仪会发出人造光,效果类似于后来的天文馆中的景象。

牛顿纪念馆

在1794年法国大革命顶峰时期,部雷的同胞雅克·勒克提出了一个同样是外表面布满小孔的相似建筑方案。他的地球圣殿又被称作“无上智慧圣殿”,建筑的主体是一个白色的大理石球,外面装饰着地球各大洲的图案,石球内部的照明同样来自表面的开孔,它底部的木地板上放有一个看似能够转动的较小的地球仪。勒克的设计描述了一个令人焦虑不安的宇宙——逐渐变小的球体无限嵌套的结构。无上智慧圣殿似乎是天文馆进化中的又一个死胡同,但其既是神庙又是科学仪器的形式却成为了20世纪20年代后期出现的德国天文馆的前身。

最终,在星空剧院的长名单中,一个现实得多的天文球体模型——阿特伍德球出现在20世纪初。这个在1913年为芝加哥科学院建造的球体直径仅有5米,以钢制成。它沿用了魏格尔和部雷的方案,利用表面上钻出的692个小孔来模拟星星。观众们身处狭窄的日常空间内,头顶上的光芒却来自浩渺的夜空。在真正的天文馆出现之前,这是天文球体模型这一伟大清单上最后的成员。

1925年5月10日,世界上第一座天文馆在德国慕尼黑建成启用。这个天文馆是德意志博物馆的一部分。德意志博物馆是欧洲规模最大、世界最早的科技博物馆之一。馆内有50个科学技术领域的大约28000件展品,每年吸引大约150万游客。顶层的天文馆是世界最早的天文馆,也是世界上第一个投影天文馆,所用的投影仪是当时技术的杰作。

天文馆的文化——各显创意将“圆顶”融进城市

根据威廉·法尔布雷斯在书中的记载,在第一座天文馆诞生后,天文馆的热潮席卷了德国。在1926年-1930年短短几年间,德国新建了11座天文馆。这些早期的德国天文馆没有一个是枯燥无味的,它们几乎全都在对如何将圆顶融合进城市的思考中表现出了极大的创意。

在德累斯顿出现了一个新客观主义风格的神庙,由城市建筑师保罗·沃尔夫设计,屋顶上装饰着一颗小型行星模型——这也是后来伦敦天文馆的行星模型的前身;柏林的城市建筑师们在柏林动物园旁边建造了另一座被各种占星术形象的雕塑环绕的小神庙;更雄心勃勃的是汉堡,在主城市公园一座建于1916年、用于蓄水的圆形砖砌的汉萨风格的塔楼顶部,人们建造了一座小塔作为天文馆,参观者乘坐电梯上来,参观完之后,还可以到旁边的观景台,用真实的夜空与塔中的人造版本进行对比……

纽伦堡天文馆

这些最早的天文馆起初十分受欢迎,小学生被带来观看星空节目成为了家常便饭。尽管当时大多数德国天文馆都寿命短暂——它们地处脆弱的市区中心位置,几乎全部在第二次世界大战时被摧毁或严重破坏,但它们为之后的天文馆的设计树立了高标准,也唤起了对一个全新建筑类型的热情。

在早期天文馆大获成功后,吸引了各国、各行业远道而来的参观者,欧洲、美国和亚洲的一些城市都开始建造它们自己的天文馆。1927年,在维也纳普拉特游乐场附近建起了一个临时的木建筑;1928年,罗马戴克里先浴场的八角堂内建造了一个天文馆圆顶。在当时的意大利文化中,这座罗马帝国的古典废墟被认为是研究新的天空帝国的绝佳地点。1929年,莫斯科、斯德哥尔摩、米兰和芝加哥纷纷建立了天文馆,随后是费城、海牙、巴黎、大阪、东京……

莫斯科天文馆

在这其中,最有挑战性、也在很多方面最有趣的是1929年开馆的莫斯科天文馆。这一建筑风格通常被归为构成主义,并归功于两位年轻的苏联建筑师——巴尔希和西尼亚夫斯基。在被问及如何获得这一颇具影响力的委托时,巴尔希回应道,当时苏联没有人知道天文馆是什么——它被推断为某种儿童玩具,因此更为资深的建筑师们对这个项目并不感兴趣。在那一时期的永久性的天文馆中,只有莫斯科的这栋建筑真正展现了毫不妥协的现代主义主张。后来,这座天文馆与苏联太空项目的早期成就联系起来,成为了莫斯科市内有形的标志,展现着苏联科技相对于其西方竞争对手所取得的成功。

位于芝加哥密歇根湖畔的阿德勒天文馆是美国第一座天文馆,由慈善家阿德勒出资兴建。和总是重复相同节目的德国天文馆不同,阿德勒天文馆的运作方式更像一个电影院,拥有一系列描绘宇宙不同方面的不断变化的节目,这样一来,参观者就会回来看新的表演。

其他富裕的慈善家也开始追随阿德勒兴建天文馆的脚步,例如纽约银行家查尔斯·海登赞助了1935年于纽约开放的海登天文馆。和莫斯科天文馆一样,海登天文馆也在数十年后迎来了数位明星宇航员的到来,与美国太空计划的成果紧密联系起来。

阿德勒天文馆

有趣的是,美国西海岸的天文馆在精神上与东海岸的那些有着相当大的区别。在海登天文馆开幕的同一年,一座引人注目的天文馆在洛杉矶开门迎客,并将其他所有竞争对手甩在了身后。这一建筑由矿业大亨格里菲斯赞助,它的建筑师约翰·C·奥斯丁还设计过洛杉矶各种著名地标,包括好莱坞大道上的共济会教堂、24层高的新古典主义风格的洛杉矶市政厅等。格里菲斯天文台坐落于好莱坞山的山脊之上,是一座贯彻了好莱坞风格的真正的天文学宫殿。自然而然地,它成为了好莱坞电影的“常客”,例如尼古拉斯·雷导演的《无因的背叛》,詹姆斯·迪安饰演的男主角和其他少年一同观看了一场由哑铃型蔡司投影仪呈现的天文节目。这一场景展现了20世纪50年代中期,天文馆是如何从单纯地试图以科学的方式展示从地球看到的真实夜空影像,过渡到逐渐实现更加电影化的功能,转向以宇宙宏大的尺度及其潜在的破坏力来娱乐大众。

天文馆的变迁——数字投影仪改变了天文馆演出的本质

在《天文馆简史》中,威廉·法尔布雷斯提出了一个非常值得关注的现象:从地球表面看到的夜空景象一直以来都是天文馆传统意义上的出发点,但夜空在渐渐被遮蔽。由于光污染,60%的欧洲人及80%的北美洲人无法再分辨我们星系的光带,而世界上超过30%的人无法再分辨银河。

另一方面,天文馆面对的不再是相对简单的太阳系,它现在必须考虑到不断膨胀的宇宙,其绝大部分超出了我们的可见范围。

好在太空探测器正以惊人的精度观测到越发遥远的事物。而天文学和宇宙学上的进展也反过来影响了天文馆。

里约热内卢天文馆和宇宙博物馆

正如书中所说,传统的天文馆仅仅是一种展示陈旧的天文学理念并重复常见节目的博物馆。这样的天文馆从上世纪上半叶起就面临了严峻的挑战,参观人数逐年下降,电影院成为其直接的竞争对手。电影院能够每周更换节目并提供各种类型的电影,而天文馆倾向于对同样的内容进行重复展示。斯图加特天文馆馆长曾在1931年写道:“能做的都已经做了,天文馆面临关张的威胁。”同样的牢骚此后在不同时段多次出现,例如20世纪70年代美国与苏联的太空竞赛对大众失去了吸引力,人们对天空的兴趣也消散了;以及20世纪90年代,那时的彩色电视和大制作电影看上去要精彩得多。

于是,一些天文馆开始尝试新的道路:成为一种模仿流行太空电影中的特效的天文影院,例如《地心引力》《星际穿越》乃至《生命之树》中以蜡和油制作出的令人着迷的宇宙模拟动画;或者更加技术化——随着数字投影仪的出现,天文馆能够适应技术的不断进步,而计算机强大的储存能力,也使得现代天文所需的越来越复杂的图像能够被投射到半球形银幕之上。

而最重要的是,随着计算机科技的迅速发展以及存储和投影极大量信息的能力的实现,天文馆展望宇宙的方式发生了巨变。

美国威奇塔科学探索宫

投影技术的真正进步出现在20世纪80年代,它的迅速发展让数字投影仪几乎成了天文馆中的标准配置,改变了天文馆演出的本质。现在的数字投影仪能够穿梭时间和空间,从任何视角展现太阳系和星系的景象,并能在微观和宇观尺度间缩放。在某种意义上,它可以投影出天文学中任何可视的进展,并提供类星体及黑洞等天体的假象景象。

然而,急于制作数字节目也有其缺点。能够投影出想要的任何事物,并不意味着投影出的图像就一定更有趣——恰恰相反,一种特定的平庸感往往萦绕其间。如今的许多天文馆演出都是投影预先录制的节目,它们通常由演员配音,将宇宙展现为一场像电影中那样刺激的太空冒险。上演这种节目的天文馆吸引了大量参观者,包含此类天文馆的大型科学博物馆已成为当代科学与娱乐相融合的产业的一部分。然而,典型的天文馆演出也变得不再那么有特色。在世界上任何一座天文馆里,不管是伦敦、慕尼黑还是纽约,都能看到这样视觉效果类似电影的节目,提供的内容刺激但可以被预测,缺少人情味。

天文馆应该是科学的,也是戏剧性的。最好的天文馆在某些方面是个人化的,它们属于一个人或一小群人。无论结构多么精巧,这样的天文馆绝不仅仅是机器。当节目结束之时,灯光亮起,星空渐渐消失。你从小屋出来,走到树林里的空地上抬头仰望天空,它正在进行着自身缓慢而规律的演出。这座DIY天文馆是最先进的现代科技的对立面吗?你也可以在智能手机上查询太空探测器发回的最新图片,略带延迟地接收你永远无法触及的行星的实际影像。一座缓慢转动着的手绘天文馆,真实夜空的景致,以及一张遥远天体的数字图片。天空中一如既往地灿烂。我们在不同星空剧院的固有矛盾间自在地生活。

图片除标注外来自北京天文馆官网

作者:郭超豪

编辑:郭超豪

责任编辑:李婷

*文汇独家稿件,转载请注明出处。