▲2009年上映的电影《时尚先锋香奈儿》中,奥黛丽·塔图演绎了一个还原度颇高的香奈儿

上个世纪五十年代,法国人戏称皮雅芙的歌曲、萨冈的小说和香奈儿五号是法国三大重要出口商品。如今皮雅芙的歌曲成为了怀旧的经典;萨冈及其小说亦化为不朽的传奇;只有香奈儿的名字依然站在时尚的前沿,激荡着一代又一代女人们的青春梦想。无怪乎对于很多人来说,香奈儿竟成为了法兰西的代名词。

1971年香奈儿逝世后,关于她的传记作品层出不穷。而保罗·莫朗独辟蹊径,记录了香奈儿众多坦诚的独白。《香奈儿的态度》全书以香奈儿为第一人称口吻写就,阅读它,仿佛是在倾听香奈儿亲自讲述一生的精彩与跌宕。她的孤独、她的事业、她的爱情、她的人生都时时引起我们或钦羡或慨叹或敬畏的复杂情愫。香奈儿的世界仿如群星璀璨的银河。居于时尚与艺术之都巴黎,她所交往的朋友都是那个时代可圈可点的杰出人物:毕加索、科克多、西敏公爵……香奈儿对这些人物的评价也成为该书的一大特点。我们不能简单地把这本书归结为一个名人的传记,它叙述了一段万人瞩目却鲜为人知的人生,体现了一种睿智的思想,更勾勒出了一个时代的传奇与神话。

香奈儿女帽:康朋街的一切由此开始

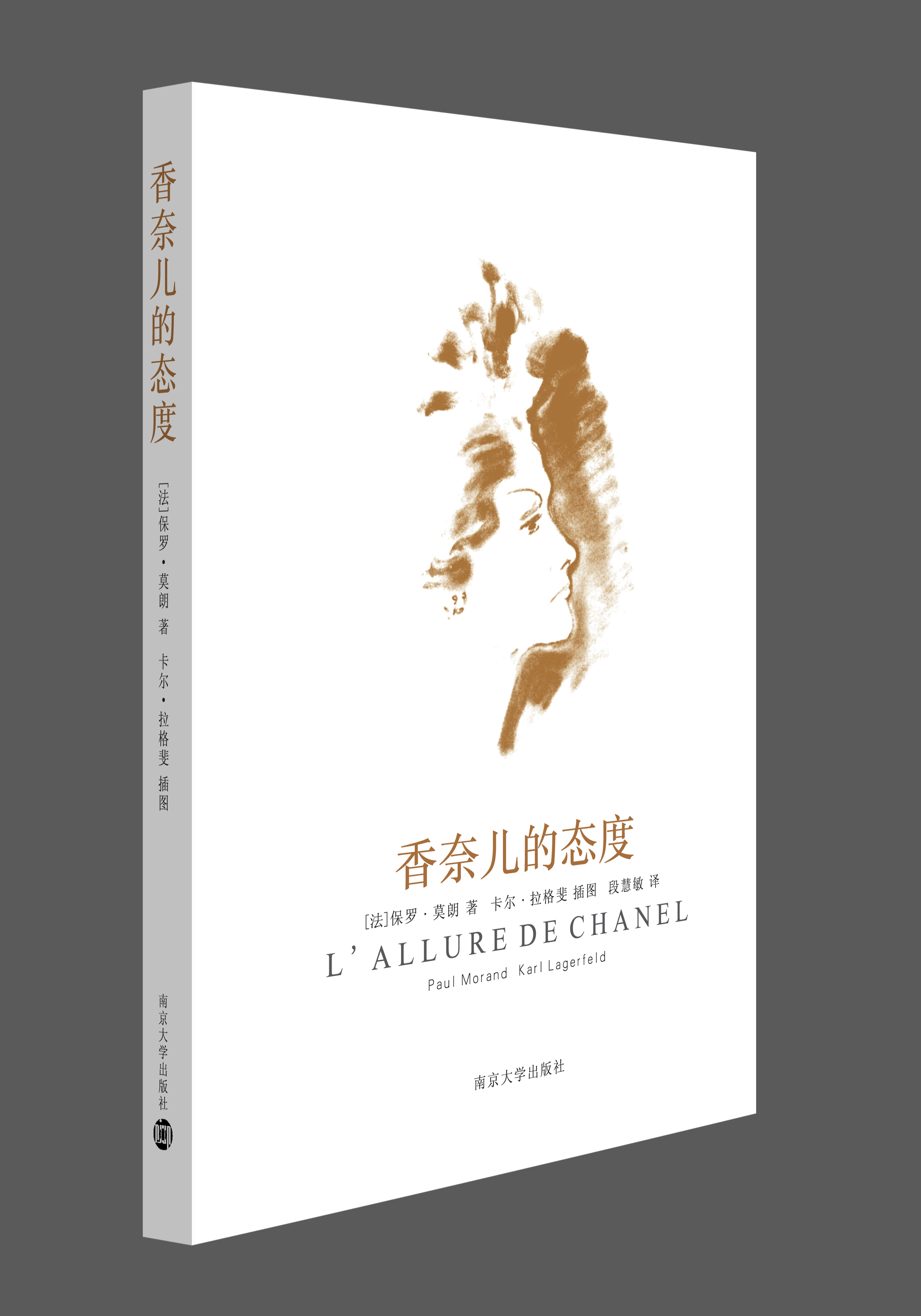

▲“老佛爷”卡尔·拉格斐为《香奈儿的态度》一书所画的插图

我在赛马场上见到的那些女人们头上都戴着圆面包一样的帽子,这种宏伟建筑是由羽毛、果实和冠饰构成的,最让我觉得恐怖的是,她们的帽子根本无法把头套进去。(我是说我的帽子总是很深,可以遮到耳朵。)

我在康朋街租下了一间二楼的店铺。现在这店铺依然属于我。在门上人们可以看到“香奈儿女帽”的招牌。在比赛看台上,人们开始谈论我的惊人之处,谈论我奇异的帽子——那么简洁,那么朴素,仿佛预示了此时还没有任何征兆的一个铁器时代的到来。逐渐有客人来访,她们首先是受好奇心的驱使而来。有一天,我接待了她们之中的一位,她毫不隐瞒地对我说:

“我来……是为了见您。”

我是一个好奇的傻瓜,一个把窄檐草帽架在头上、把头架在肩膀上的小女人。

人们越是想见我,我越是会躲藏起来。这个习惯我一直保持至今。我从不会出现在沙龙里。在那里我必须要与人交谈,这使我惊恐万分。我不懂销售,而且从未懂过。当一位客人执意要求见我的时候,我会躲在壁橱里面。

我有这样一种预感:“见过的客人都会失去。”这种预感已经经过了无数次的验证。如果我在店里意外地遇到了客人,我就会不停地讲话。出于羞怯,我要躲到谈话中去:我们总是取笑那些侃侃而谈的人过于自信,然而他们之中有多少实际上只是害怕沉默的沉默的人?

康朋街的一切由此开始。

人们只有通过工作才能成名。天上不会掉馅饼,我需要亲自和面做出来给自己吃。我的朋友们说,“可可所碰到的一切,她都能将其变成金子”。成功的秘诀就在于,我一直在辛苦地工作。我工作了50年,和所有人一样努力,甚至比任何人都更努力。证券、胆量或机遇,什么都无法替代工作。

我可以这样回答这些游手好闲的年轻人、这些轻佻女人的供养者:“我不亏欠任何人。”多么潇洒!我就是自己的主人,我只依靠我自己。

如果让我写一部技术手册,我会写下:“一件制作精良的裙装可以适合所有人穿着。”虽然这样假定,但是每个女人的臀围不尽相同,肩部也是情况各异……一切都取决于肩部,如果一件裙子的肩部不合身,那么它永远都不会合身。身体的前部是不动的,背部则会弯曲。一个丰满的女人背部总是很窄,而一个消瘦的女人却往往会有宽背。背部活动的时候,至少要有十厘米的空间,必须能够俯身打高尔夫球或穿鞋子。另外还需测量顾客们双臂交叉的情况……

我可以这样一连讲上几个小时,然而很少有人会对这些产生兴趣,所有专家都了解这些基本常识。众多诸如《Marie Claire》等杂志早已把这些知识传播到了寻常百姓家。至于美国,当我到了美国的时候,我非常惊讶地看到人们什么都已经知道:我在哪一年开始设计长裙,哪一年又将它们裁短。我不需要解释我的作品,它们似乎都在进行着自我阐释。

生命中的男人:卡柏男孩和毕加索

▲电影《时尚先锋香奈儿》中,香奈儿与她唯一爱过的卡柏男孩漫步海滩

卡柏男孩有着广阔的文化背景和奇特的个性,他最终非常清楚地了解了我。

他是我唯一爱过的人。他已经去世了。我从来没有忘记过他。他是我生命中的一个奇迹。我遇到了一个没有使我变坏的人。他是一个非常坚强、个性独特的人,他生性热情而执著。他不断地训练我,他发掘了我身上独一无二的东西,摒弃了其他的特点。30岁的时候,很多人都在挥霍着自己的财富,而卡柏男孩却已经通过煤炭运输建立了经济基础。他有一支马球队。他是伦敦最有才干的人之一。对我来说,他是我的父亲、我的兄长、我的家。

有一次我非常任性地要求卡柏男孩放弃杜维埃俱乐部的一个宴会,要他单独和我在那里吃晚饭。我们成了万众瞩目的焦点:我羞涩的入场、我笨拙的举止和一袭简洁而美妙的白裙形成了鲜明的对比,引起了所有人的注意。很多年后,当时的一位优雅的知名人士曾向我提起过我几乎已经遗忘了的那次晚宴:“当晚您给我带来了这一生最大的震撼。”“我很清楚卡柏男孩是因为她而抛弃了我们!”晚宴上一个英国女人如是说道。她的客观无异于火上浇油。

我的成功始于那个晚上。它首先是一次英国式的成功。我在英国人身边的时候总是会成功,我自己也不清楚个中缘由。英国与法国的关系经历了众多的考验,但是我的英国朋友们总是对我非常真诚。不久前,我的一位英国朋友向我承认:“与您相识之后,我又重新爱上了法兰西。”

我们的房间里满是鲜花,但是在这种奢华之下,他依然保持着英国人的道德准则。作为一个有教养的英国人,卡柏男孩也保持着他的严肃刻板。在训练我的时候,他从不会纵容我。他会品评我的举止:“你做得不好……你说谎……你错了。”他有着一种男性温柔的权威,这种权威属于那些懂得女性又盲目地爱着女性的男人们。

卡柏男孩给了我使我开心的东西,而我过于沉迷其中,以至遗忘了爱情。事实上,他想将自己生活中所缺少的快乐全部留下给我。

我与个性很强的人总是能够相处融洽。和大艺术家们在一起的时候,我十分尊重他们,同时也非常自由。

一次战争期间,毕加索住在巴黎蒙鲁日。盗贼潜入他家,他们只偷走了衣服却没有注意到他的画。当然今天的衣服比起1915年要贵很多,但是毕加索画作的升值幅度却要远远高于呢绒面料。任何盗贼都不会再弄错了。如拉比什的著作中所说,“画布有价画无价”。

我不知道他是否是天才。说与自己常常来往的某个人是天才是一件困难的事情。但是我相信几个世纪以来,有那么一条看不见的纽带联系着所有的天才们,而他绝对位列其中。

我对他一直保持着深厚的友谊,我想他对我也是如此。虽然经过很多风雨,我们之间的友情依然没有改变。20年里,一切都充满魅力。这其中有很多原因,但首先是因为一切都还不在公众视野之中,因为出没在蒙鲁日的盗贼不知道毕加索是谁。

我认识他的时候,他与萨蒂和科克多一起刚从罗马回来。他们是因为《游行》而聚在一起的。沙特莱的舞台上,《游行》里著名的经理人角色们穿着剪裁过的纸板有节奏地踏着步。而后他脱离了立体派和拼贴画。我目睹了他引起的众多革命,这些革命总是周期性地震荡着波艾蒂街。我看到他的舞台设计取得成功,而后公众们对《三角帽》《普尔钦奈拉》产生了无限的激情。

辩证法:时尚一旦遍布街头便会自然消亡

▲1960年代街头,时髦女郎们身着香奈儿粗花呢套装

因为担心记者们在时装发布会时感到无聊,也因为担心那些外国记者们不懂我的创意,有一天我决定为他们印制一份提要,对我的时装系列进行阐释,并且给每件裙子编号,在每个号码前面标明价格等内容。开头的几句话是整个提要的关键所在。总之,是一些引导性的评论文字,也是为记者们做好了准备工作,悄悄帮他们写好文章,当晚就可以电报发出。这个提要获得了成功,时装买手和编辑们都很感激我。其他服装设计师们也急于效仿这种做法。为了更加考究,他们开始自己撰写说明:他们不仅仅是艺术家,还是作家,有时甚至是思想家。报纸则只需小修小改,评论注释一番。

这样,一种荒谬的抒情诞生了,被我称为“时装诗意”的狂热由此形成。这是一种昂贵却又贫乏无用的广告。

谈论起时尚时,应该带着满腔热忱,而不应狂热,更不应充满诗意或文学色彩。一件裙子并不是一部悲剧,也不是一幅画。它是一种充满魅力而又转瞬即逝的创作,而不是永恒的艺术作品。时尚应该能够消亡,并且迅速消亡,由此商业才能继续生存下去。

创作是一种艺术的馈赠,是时装设计师与时代合作的产物。时装设计师们并不是通过学习制作裙子而获得成功的(制作服装和开创时尚是截然不同的)。时尚不仅仅存在于女士服装中,更弥漫在空气里,时尚乘风而来,我们感受到它,呼吸着它,它远在天际,又近在街头。时尚无处不在,它源自创意构想、风俗习惯甚至某些特定事件……

例如家居便袍,也就是保罗·布尔热和巴塔耶笔下的女主人公们爱穿的teagowns,它之所以销声匿迹,或许是因为我们生活在一个几乎没有家居生活的时代。

四分之一个世纪以来,我一直在创造着时尚。为什么?因为我知道怎样表达我的时代。我为我自己发明了运动装;不是因为其他的女人们要做运动,而是因为我自己要做运动。我不出门应酬是因为我需要设计时装,而我设计时装只是因为我要出门,只是因为我是第一个享受到这个世纪的生活的女人。

存在着香奈儿的优雅、1925年或1946年的优雅,但是一个民族的时尚是不存在的。时尚具有一种时间的意义,但是不具有任何地域意义。就像虽然有墨西哥菜或希腊菜,但是没有这些地方真正的烹饪法一样,地区的着装习惯是存在的(如苏格兰格子花呢披肩,西班牙开襟短背心),但仅此而已。巴黎是时尚的发源地,几个世纪以来,所有人都在这里交汇。

▲“老佛爷”卡尔·拉格斐为《香奈儿的态度》一书所画的插图

时尚是一个速度的问题。在时装品牌推出新系列前的一段时间,您是否曾经去工厂和设计车间参观过?在新的系列还没有下市的时候,我便会发现我在展出之始所做的一切已经过时。三个月前的一条裙子!一个时装系列只有在最后两天才能成形,从这方面来看我们的职业类似于戏剧,戏剧不也同样是在练习和带妆彩排之间才能体现其意义吗?顾客进门前十分钟,我还在添加蝴蝶结。下午两点钟的时候,模特们还在试穿裙子,这让试衣间的主管感到绝望,因为他还要指挥这些美丽的表演者们进行队形变换。

有人说,如果时装设计师的角色被您简化成这样微不足道的东西,简化为肤浅易逝的、捕捉时代气息的艺术,那么若有别人做同样的事情,抄袭您、从您的观点里获取灵感,就好像您的灵感是来自于巴黎空气中四散飘浮着的东西,您会以为这是很自然的事情吗?

但是确实如此:一项发明一旦创造出来,就是为了消失在默默无闻之中。我不能够将自己所有的想法都发展起来,那么由别人来实现这些,对于我来说是一件快乐的事情,有的时候比我自己亲自动手还会让我快乐。这也是为什么我总是远离我的同行们。几年来,他们所认为最大的悲剧是抄袭,而对我来说抄袭是不存在的。

秘密地工作、晚上离开工作室时对工人们进行搜身、关于抄袭的诉讼、商业间谍、丢失的货样、人们像争夺原子弹程式一样争夺的样衣模版等等,所有这些都是无用的、幼稚的、低效的。起初,我每年推出两个系列。我的同行们推出四个系列,以便有时间抄袭我的式样。(“我们做得更好,”他们说。有时候他们也是有道理的。)

多么僵化,多么懒惰,多么官僚主义啊!他们对创造如此缺乏信念,对仿制又是如此害怕!

时尚越是短暂易逝便越是完美,人们不必去保护已经逝去的东西。

我只喜欢自己创作的东西,我只有在遗忘的时候才去创作。

▲“老佛爷”卡尔·拉格斐为《香奈儿的态度》一书所画的插图

十年以来,大时装设计师们组织起来形成了一个名为PAS(季节性艺术保护组织)的“专属权俱乐部”,这个组织以反抄袭联盟的形式出现,是一个托拉斯组织。通过不给45000个小时装设计师活路来保证20几个大时装设计师的特权,这样做真的有必要吗?

那些小设计师们如果不是通过阐释大师的创作,又怎么能生存下去呢?

为一条裙子或是一张设计图申请专利,就像是给速射炮安装刹车,我反复地说这是反现代、反诗意、反法国的。世界曾受益于法国的发明,而法国也曾受益于其他民族创造的理念和设计。存在不过就是运动与交流。时装设计师们自视为艺术家,如果确实如此,那么他们应该明白在艺术方面是没有专利的,埃斯库罗斯并没有任何版权,而波斯的国王也并没有起诉孟德斯鸠仿作。东方人复制,美国人模仿,法国人再创造。他们已经将古典进行了多次的重新创造:龙萨的希腊并不是谢尼埃笔下的希腊,贝兰描绘的日本也不是龚古尔所描绘的日本……

一九二几年的某一天,在威尼斯丽都岛游玩时,我厌倦了赤脚走在沙滩上,而且沙子滚烫,几乎透过皮凉鞋烧到我的脚掌,我请扎特雷的一个鞋匠把一个软木削成脚掌状,然后我在上面系上两条细带子。十年之后,纽约Abercrombie&Fitch(A&F)的橱窗里摆满了软木底的鞋子。

我觉得一直拿着手袋很累,又怕弄丢,因此一九三几年的时候我在上面加了一条肩带,然后把它斜背在肩上。从那以后……

我对珠宝店里的首饰毫无兴趣,因此我请弗朗索瓦·雨果按照我的想法设计别针、胸针以及其他所有仿真的服饰珠宝,现在我们依然可以在皇宫附近的购物廊或是里沃利街的拱廊购物街看到这些设计。

假使这些小东西如今都标有商标,我会觉得很遗憾。我发明了这一切,如果我曾想过要保护自己,那么我可能会因此而丧命。

▲2009年上映的电影《时尚先锋香奈儿》中,奥黛丽·塔图演绎了一个还原度颇高的香奈儿

我在想为什么我会进入到这一行业中,为什么我会在其中以一个革命者的形象出现?我并不是为了创造我喜欢的东西,最重要的是为了使那些我不喜欢的东西马上过时。我把自己的天分当作炸药来使用。我有完美的批评精神和批评眼光。正如儒勒·雷纳尔所说,我“有明确的好恶之分”。我看到的一切都令我生厌,我要将它们清除出我的记忆,把我所记得的一切都赶出我的思想。我还需要把自己完成的和别人正在进行的工作做得更好。我命中注定是一个工具,要做必要的清理工作。

在艺术方面,我们总是应该从可以做得更好的地方开始。如果我去建造飞机,我开始便会建造一架太过漂亮的飞机。而后我们便应该进行删减。从最美的东西出发,我们可以过渡到简洁、实用、廉价;我们可以从一件手工精致的礼服裙过渡到成衣制作,但是反过来是不可能的。这也就是为什么时尚一旦遍布街头便会自然地消亡。

我经常听说成衣制作扼杀了时尚。时尚是需要被扼杀的,它生来便注定如此。

廉价只能从高价而来,为了使得廉价时装店存在,就必须先有高级定制服的存在。数量并不是质量的叠加,它们本质上是不同的。如果人们能够了解、体会、接受这一点,巴黎便得救了。

有人说“巴黎不会再产生时尚了”,纽约在制造时尚,好莱坞在传播时尚,巴黎在深受其苦。我不相信这些。的确,电影在时尚界引起了原子弹效应,电影院里播放的动态影像,其爆炸式的影响及于全球。我也是美国电影的爱好者,我也在等待着电影工作室能够倡导某种线条、某种颜色或某种着装样式。面孔、侧影、发式、手、脚趾甲、移动吧台、客厅里的电冰箱、电波表,好莱坞能够成功地表现人类所有的外延部分和无价值的装饰。但是好莱坞从来无法成功地触及身体的中心问题,它还没有征服这一人类内在的戏剧性,而这正是伟大的创作者以及古老文明的特权。

至少今天依然如此。

编辑:周敏娴

责任编辑:宣晶

*文汇独家稿件,转载请注明出处。