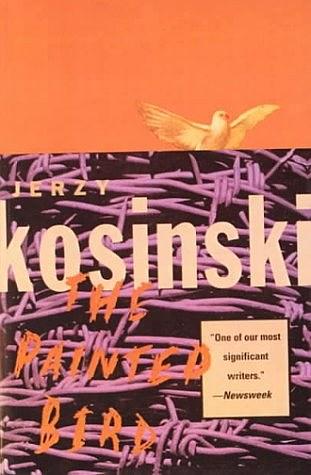

波兰作家科辛斯基的小说《被涂污的鸟》,被一个捷克导演拍成电影,入围今年的威尼斯影展,这些天,这部电影随欧盟影展在中国的七个城市巡回放映。时至今日,不会再有人措辞激烈地辱骂作者科辛斯基“凭着自诩所受的一切苦难把世人当垃圾”,也不会有来自东欧的评论家口诛笔伐这个故事“充斥着对野蛮民俗的猎奇式描写”,事实上,电影的公映和原作的再版所掀起的声浪都是如此有限,很难让今天的观众和读者想象《被涂污的鸟》曾是毁誉交织的现象级畅销书。

科辛斯基生于1933年,逃过集中营、千方百计从战争中活下来、又在盛年侥幸错过“曼森惨案”的他,在1991年自行结束了生命。如果他高寿活到今天,很可能对电影《被涂污的鸟》是失望的,电影成了一只被沉重的现实主义束缚的鸟,于是不幸地验证并坐实科辛斯基曾受的指责:民风野蛮、世人卑贱、奇观式地呈现“我们对恶的想象”。这是科辛斯基的悲哀,无论活着还是死去,他的写作无法有效反击他泛舟日内瓦湖上时所体会到的身陷孤岛的绝望和痛苦:每个人掌握的“事实”是不同的,人间的悲苦无法沟通。一个九死一生从寒夜中回来的幸存者,能争取到的只是“讲述”的权利,在“讲述”中寻回自己的身份,仅此而已。

“我不是一个贩卖罪孽的人”

时间拨到1963年,科辛斯基30岁。

6年前,他的父母希望移民以色列的申请被驳回,合法离开波兰的道路被堵死,于是,科辛斯基伪造了一群不存在的美国教授,私刻了若干美国高校的公章印在伪造的文件上,骗过签证官,以“青年访问学者”的身份逃亡到纽约。他既然能在9岁的时候在维斯瓦河沿岸的山村里东躲西藏地活下来,就不奇怪一无所有的他能在纽约依靠打零工糊口,并且读出了博士学位。他长相俊俏,机灵会变通,很招女人喜欢,很快,他和一个富有的寡妇结婚,可以衣食无忧地写政治学领域的非虚构作品。

然而就在1963年,他的有钱太太病重,随时会死,他即将失去生活的保障。忧心忡忡的他陪太太到瑞士疗养,在富丽堂皇的水疗酒店里,他遇到了一群赶在二战爆发前从东欧移民到瑞士的犹太富人。科辛斯基偶然和他们闲聊,他震惊地发现,“从1939年到1945年,100万人死于军事行动,550万人遭遇种族灭绝,其中超过300万是犹太人,这其中超过三分之一不满16岁。”这些惨烈的事实在年迈的流亡者们看来,只是几个数字的组合,“我知道的真实状况比最荒诞的幻想更残忍。我的听众们礼貌地点头,但他们始终相信二战不过是某种难以理解的偏差,关于集中营的报道是记者添油加醋小题大做。”

战争爆发时,父母为了让科辛斯基逃过集中营,把他托付给一个朋友。然而父母的朋友背叛了他,把他抛弃在乡野。他的父母在城市里东躲西藏,他独自在乡间受尽磨难,他们分别承受无数劫难,活下来后却发现,幸存者所了解的事实是一回事,流亡者和政治家对世界的看法是另一回事,这两者是无法沟通的。

这趟瑞士之行成为科辛斯基写作的转折点。《被涂污的鸟》里当然会有他本人的部分经历,但这不是回忆录或自传式写作,不是对于特定历史时期的纪实写作——否则科辛斯基只要继续之前的非虚构写作就行。从政治学领域的非虚构写作转向虚构的小说,科辛斯基的意志是明确的:“我不让自己成为一个贩卖个人罪孽或隐私回忆录的人,或者一个记录降临到我的同胞和我这代人身上的灾难的人,我想做一个纯粹的小说家。我知道小说是截然不同的,政治能夸夸其谈地许诺未来,而小说按生活本来的面目呈现世间百态。”

不受历史限制的写作

《被涂污的鸟》这个名字的字面来源是东欧民俗,是当地农民喜欢的一种残忍的娱乐活动:逮住一只鸟,把羽毛涂成彩色,然后把它放返鸟群,这只被涂色的鸟会被同类视为有威胁的异端,被攻击致死。

当年科辛斯基遭遇的评判就是集中于“津津乐道于东欧农村的愚昧风俗”,农民们贫穷、狡猾、自私且不择手段。当绝大多数“幸存者文学”把悲剧归于一个邪恶的领袖和一整套严密设计的杀人系统时,科辛斯基笔下的“集中营和战场之外的普通人无意识的恶”,冒犯了很多人。但问题在于,把这个文本当作有着固定时代背景的战争小说看待,是降维式阅读——“波兰农民坏还是盖世太保坏”“德国军队坏还是苏联军队坏”这种现实主义的比较级是不存在的,这不是对不同群体的善恶作三六九等的评估。

《被涂污的鸟》中最重要的是“鸟”的意象,它真正的精神根源在古希腊喜剧作家阿里斯托芬的经典《鸟》。阿里斯托芬让他的主角们生活在“一片悠闲自在的土地,在那里,人能安然入眠并长出羽毛”。剧作家利用“鸟“的象征,无拘无束地写他所在时代的真实事件与人物,又超越了历史写作的限制,让作品进入神话的境地。科辛斯基视阿里斯托芬为偶像,他追随剧作家的写作境界——创造一种永恒的虚构状态,寻找恰好的个案和普遍意义的统一,全然不受地理环境或历史因素的约束。

30岁的科辛斯基不会回到9岁的困厄中,没有人能在成年以后重返人生中最敏感的时段,所有的“童年往事“本质都是被再创造的。在科辛斯基的笔下,那个9岁的男孩既不是他自己,也不是任何人,他和阿里斯托芬的“鸟”一样,是关于人的象征——处于最脆弱状态的人,遭遇了最可怕面目的社会,生存的本质是一场漫长的、不平等的对抗。

“每个人得到他的号码,从那一刻起你就失去了你的自我,你变身为一个数字,只是一个移动的数字。各种思想都被编号,要掌握这种新语言是不可能的……”来自集中营幸存者的这段话极大地刺激了科辛斯基的写作,在小说中,他创造了一个有着明白隐喻色彩的段落:孩子和父亲劫后重逢,孩子在看到父亲手上看到一串集中营数字的时候决定和解,已经无法说话的他在车窗上写下了自己的名字。《被涂污的鸟》考察的不是伤痕和苦难,它是对更广义的“暴力”这种语言的反思,当这种语言制造无休止的痛苦和绝望以后,在“失语”中幸存下来的“数字”们,怎样找回“叙述”的权利。

作者:山鲁佐德

编辑:柳青

责任编辑:柳青

*文汇独家稿件,转载请注明出处。