2019年12月4日长江剧场外虽寒风侵肌却也挡不住戏迷们看戏的热情,百余号人纷纷涌进红匣子剧场品戏。一进剧场,四周皆是红墙,配以观戏的红椅,顿时让人觉得这里与人民广场的喧嚣相隔万里,便觉再也合适不过了。由上海京剧院排演的《赤与敖》参演了“首届中国(上海)小剧场戏曲展演”,观之闭场让我深觉此剧实在精彩,却只能用三个好来表达,好戏,好看,好听。

好戏。传统戏曲史上不乏为父报仇的英雄主义题材,但《赤与敖》却是传统侠义精神的现代阐释。此剧改编源于东晋志怪小说《搜神记》中的《三王墓》,主要以楚王、赤、敖三人之间的矛盾与对立来推动戏剧情节的发展。故事发生在周宣王时期的楚国,楚王为了自己的江山大业,弑杀不利己之人,他找来干将和他的妻子莫邪为他铸剑,三年后夫妇二人终于苦铸成雌雄双剑。但楚王怕干将为他人所用,于是动怒杀掉了干将,他却不知干将夫妇只将二剑之一的雌剑献给楚王,16年后,干将的儿子赤带着另一雄剑想为父报仇,但赤却生性优柔寡断,最终,敖助赤杀掉了楚王,结局以楚王、赤、敖三人头颅一并熔煮于大鼎之中结束。反观文学作品,恰鲁迅先生的《铸剑》亦是根据《三王墓》改编而成,他对这部作品付出了极大的心血,并有评价认为“它成为先生探寻人生灵魂、反思人性、守望孤独的代表之作”,鲁迅将“复仇”作为他一直紧张思考的问题,并将它铺就成文学故事的主线。再放到戏曲中来看,不经令我发问,使用这样一种悲剧中带着思辨性的题材究竟要体现出何种价值?是否如若京剧才能够支撑这样一种“侠义”的题材?

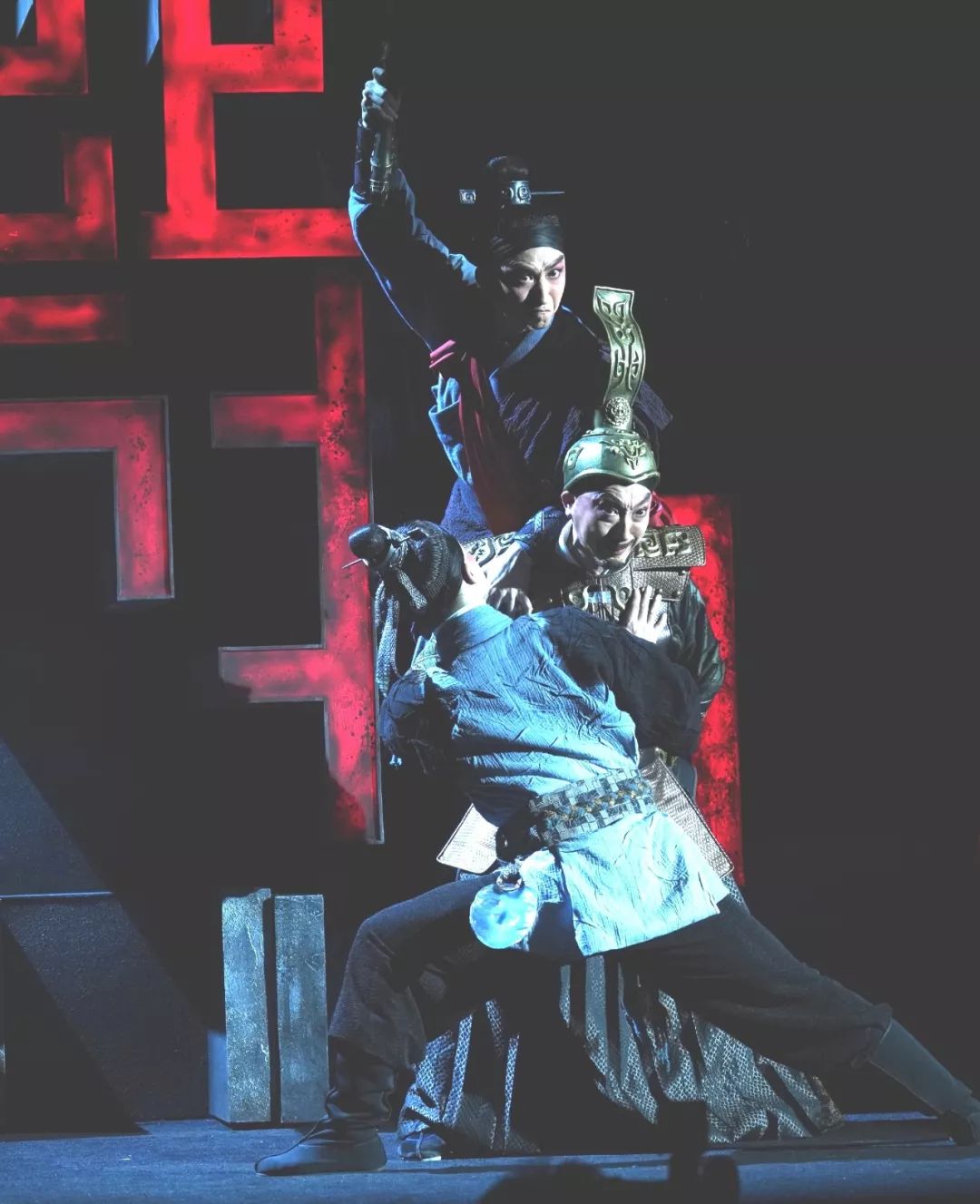

好看。开场舞台上,“赤与敖”三个红色古体字置于舞台中央,戏台比观众席要高出一些,台下的观众都是仰头向上看去的,像极了以前看戏时的老戏台一般。舞台两侧喷出的白色烟雾也是呛人,坐在前排的观众直用手驱赶着烟雾,我闻之烟味却更有古戏台的风味了。京剧演员用其身段,跑圆场、舞剑等假象会意,以六七人展现出了百万雄兵,在方丈地里刻画了万里江山。更可看的是它空间结构的虚拟性,该剧巧妙展现了前后不同时空的转换,因其复杂的戏剧情节,演出时营造了两次“穿越”,时空回溯般的穿插了两段解释父辈之间恩怨的故事情节,却不显突兀。最终在剧情的高潮上,聚光灯打在三个原本不在同一时空的人身上,霎那间,同一剧场,不同时空,时间定格。戏曲舞台上,信则知其妙、懂其味。

好听。乐队真是不必说的,伴奏乐队由京剧的传统配置司鼓、京二胡、月琴、三弦、琵琶、笛、铙钹、大锣等组成,相比于传统其中还加入了古筝、埙等乐器,古筝用于模拟流水之声,埙用于拟之悲切、哀鸣,为烘托气氛营造了意境。相比传统京剧,该剧在演出时加入了乐队指挥,使演员与乐队在配合上更加紧密。京胡作为主要的伴奏器乐为演员的音色托腔保底,鼓板因指挥的存在而减少去了统领的职责反而显得更加自由且富于变化,此伴奏乐队与人声若即若离,二者相继推缩板式,在不同角色的声腔线条下具有独特的表现方式。在唱腔上,【二黄】在不同的背景下出现,只是板式变化不一,赤与敖在结尾的唱腔中还有一段低声部与高声部的纵向和声,显示出该剧在唱腔上的创新。楚王在剧中的三次笑都有带有戏剧性的张力,第一次是楚王在第一幕中的傲慢长笑,表示对旁人的不屑,第二次楚王仰天长笑是为了威胁赤,令听者都人心声畏惧,第三次是听闻赤死了之后短促的四声笑,具有讽刺之意。

深看其剧,这其中存在很多矛盾的对立面:爱与恨、善良与邪恶、光明与黑暗,“侠义”也不是传统意义上的肝胆忠贞,表面看是为父报仇,其实谁又知“复仇”这一词的深切意蕴呢?复仇本身是不是符合正义性?如若不然又何谈侠义呢?人物角色上赤与敖两人是一对矛盾体,一个优柔寡断一个乐观主义,但正是两人的矛盾性又让他们可共生,赤的软弱正为敖的出场带来了说服力。巫师与楚王也是一对矛盾体,二人在无形中展现出唯心与唯心的价值观念。

另外,从体量上看,楚王的出场时间比敖要多出很多,虽不必过于计较于人物角色的演出时间,但从标题《赤与敖》看,我认为还是应不免俗的尽量更多展现赤与敖两人的戏剧情节,使得戏剧表达上更加有点有面。赤在些许的唱腔上被乐队盖过,听上去稍显唱的有些吃力,因此,我认为还是需要适当把握乐队与人声之间的音响对比。

这出京剧从题材的选择和乐队的伴奏上都让我为之叫好,我想,我大概能试着回答我之前提出的疑问,以现代京剧演绎这种既有深厚传统底蕴,同时又别出心裁的神话题材合适吗?答案是肯定的。且作为一部现代舞台作品,该剧兼具了文学性、思辨性、程式性并呈现出多样的时空空间,实属难能可贵。

作者:陈誉洋

编辑:郭超豪

责任编辑:范昕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。