哥伦比亚大学舒尔茨教授为复旦大“文学写作”专业开设“西方文学创意写作”课程

2008年到2010年,我在复旦大学“创意写作”(MFA)专业的前身——尚属于学术硕士的“文学写作”专业,跟随王安忆学习过两年,后来一直在她给MFA学员开设的“小说写作实践”课上担任助教。2015年博士毕业后,我自己也站上了MFA的讲台。十年来有幸伴随这个专业的策划、初创和成长,也觉得有义务为一路来的摸索留下一点记录。

2017年,复旦MFA在“小说写作实践”和“散文写作实践”这两门必修课的基础上,增开了一门“文学翻译实践”,由我任教。这门课缘起于王安忆访问哥伦比亚大学艺术学院时,对方提出合开一门以英译汉为主的文学翻译课。但遗憾的是,因为汉语水平的原因,哥大方面报名者寥寥。但复旦的这门新开课已通过研究生院审批,于是我只能硬着头皮“单干”起来。

穆旦

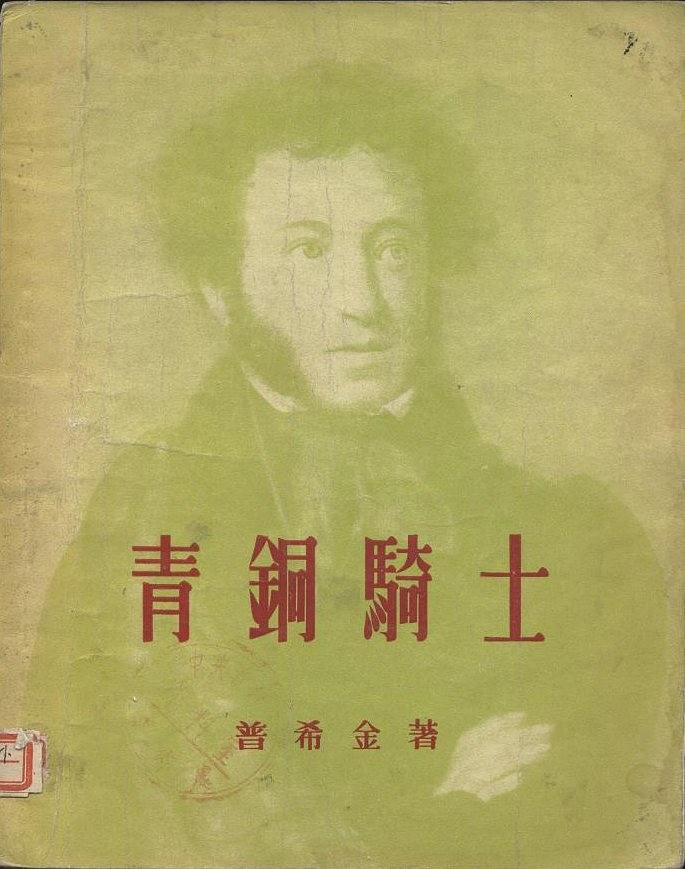

一开始,同学们很不理解:明明来学创作,为什么要上翻译课?一些学员对自己的英语能力没信心,甚至不敢选。理所当然我便负有为这门课“正名”的义务。有人说翻译本身就是一种创作,因为书写的语言变了,译文无论怎样忠实都不可能完全等同于原文,不同的语言即使表达同样的概念也或多或少存在差异。还有一种理论认为,创作也是一种翻译,是作家对内心想法的翻译。从这两个角度看,翻译和创作确实有很多共通之处。起初,我也是从这个角度理解“文学翻译实践”的。但是,当我偶然读到王小波的杂文《我的师承》后,方才恍然大悟:练习翻译对初学写作者还有更重要的意义。文章一开头对比了普希金《青铜骑士》的两种译文:

(译文一)

我爱你,彼得兴建的大城,

我爱你严肃整齐的面容,

涅瓦河的水流多么庄严,

大理石铺在它的两岸……

(译文二)

我爱你彼得的营造

我爱你庄严的外貌……

《青铜骑士》

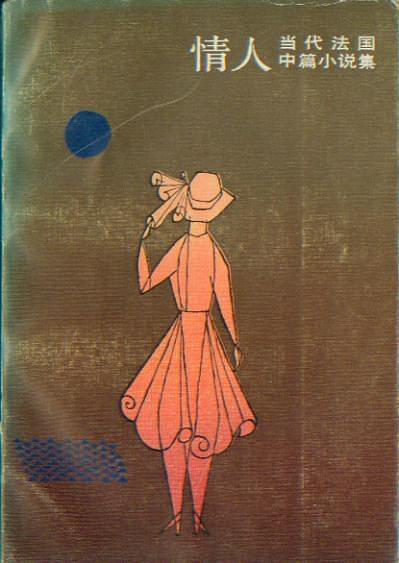

王小波说查良铮的译文(第一种)“是雍容华贵的英雄体诗,是最好的文字”,而后一位译者“准是东北人”,因为“他的译诗带有二人转的调子,和查先生的译诗相比,高下立判”。那一年王小波十五岁,“就懂得了什么样的文字才能叫做好”。王道乾翻译的《情人》开头一段,被他誉为“文字功夫炉火纯青”。王小波说:

查先生和王先生对我的帮助,比中国近代一切著作家对我帮助的总和还要大。现代文学的其他知识,可以很容易地学到。但假如没有像查先生和王先生这样的人,最好的中国文学语言就无处去学。……是他们发现了现代汉语的韵律。没有这种韵律,就不会有文学。最重要的是:在中国,已经有了一种纯正完美的现代文学语言,剩下的事只是学习,这已经是很容易的事了。

王道乾和《情人》

王小波指出了文学翻译对于推动现代汉语臻于成熟发挥的巨大作用。在那个特殊的年代,最好的文字不在小说里,而在翻译里。最纯熟、最优美的现代汉语是在翻译中诞生的。当时的政治环境限制了创作的自由,作家们不得不转向较为“安全”的翻译;而翻译和创作的区别在于前者已经给定了作品的内容,所要做的只是用汉语按照原作的意思重新书写一遍。于是他们自然而然把全部的天赋与热情倾注到文字上,为我们留下了“最好的文字”。

于是,我决定把“文学翻译实践”这门课的教学目的定位于文字的锤炼。当文字从纸面转移到屏幕后,“敬惜字纸”的遗风显得与时代格格不入。特别是网络写作流行以来,动辄百万字的“大部头”,作者追求的是“日更”多少字来“喂饱”他们的读者,无暇在意文字的价值含量。文字的使用变得恣意放纵,许多网络文学作品犹如洪水泛滥、野草蔓生。我常常和MFA的同学们讲:“苍颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。”文字的发明代表了文明的飞跃,代表了人类与世界的关系发生了质的变化,这种变化足以令天地变色、鬼神动容。中国的汉字是全世界迄今为止持续使用时间最长的文字,也是上古时期各大文字体系中唯一传承至今的。当我们写下一个汉字时,其实是在动用一个经过数千年生长而形成的庞大复杂的意义网络,每个字都是这张网里的一点,点点相连,互相依存,牵一发而动全身。连字成词,连词成句,既遵从这个意义网络的成法,又潜移默化地改变着它,或更趋醇熟或日渐散漫。如此想来,怎能不慎重一些,再慎重一些呢?!

仓颉造字图

翻译,于是提供了一个再合适不过的“炼字”机会。在现成的内容框架里,不用考虑故事情节,只要充分发挥自己的语言能力,把所有的注意力聚焦于文字。调遣词语,斟酌字句,尽可能忠实、流畅地传达原义。

经过这几年的教学,我发现同学们的表现往往呈现两个极端:一是译得太“硬”,只注意字面的忠实,而不顾及汉语表达的流畅性。整篇译文充斥着各种“欧化汉语”,最典型的就是把原文中的从句原封不动地译成冗长的修饰语,中间用若干“的”来分隔,读起来倒有几分鲁迅译文的风味(不过鲁迅那时的书面白话本不成熟,况且他是刻意用“硬译”来改造汉语语法)。这说明译者的汉语组织能力不过关,无法用自然、流利的汉语表达规定的意思。

还有一些学员则相反,他们不加节制地意译,将原本平实的文字译得文采斐然。这类学员往往特别热爱创作,也有一些创作经历,翻译对他们来说就像戴着枷锁跳舞,实在勉为其难。他们仿佛按耐不住创作的冲动,在译者和作者两种身份间游走,有意无意地越过翻译和创作的边界。在我看来,这样的译者也没有足够好的汉语能力,因为他们同样无法用汉语恰如其分地表达原文的意思,只不过是在忠实和流畅之间放弃前者而选择了后者。德国汉学家顾彬(Wolfgang Kubin)因为批评中国当代文学是垃圾而饱受非议,但他有一个观点我非常认同,他说中国译者最大的问题不是外语不好,而是母语不够好。无论译者还是作家,最应重视的就是汉语素养,这一点却常常被我们忽视。

用翻译练习汉语有一个条件,就是尽可能降低原文的难度,亦即降低对译者外语能力的要求。否则译者连原文的意思都不明白,当然不可能用汉语表达清楚,以提高汉语能力为目的的翻译练习也就变成了英语学习。这也是我从失败的经验中总结出的教训。

作者:陶磊(作者系复旦大学中文系创意写作专业讲师)

编辑:宣晶

责任编辑:邢晓芳

*文汇独家稿件,转载请注明出处。