▲八十年代给《收获》主编巴金过生日

一部知名小说的诞生会有哪些“幕后故事”?编辑与作家的交往互动在多大程度上成就了好作品?《收获》杂志主编程永新编著的《一个人的文学史》11年后再版,书中整理集结了他在工作经历中与诸多作家的书信往来,以及他对作家创作的解读评注,从中可以清晰看到余华、苏童、王朔、马原、贾平凹、莫言、叶兆言等作家的文学印记,信件中也流露出了各自的鲜明个性与风格。

日前《一个人的文学史》新书分享会上,老朋友马原、王尧、李修文都来了。“80年代是属于我们的80年代,当年我们意气风发都是小伙子,现在我明显是一个老人了。” 作家马原感叹,至少“这本书作为那段历史的见证人,把宝贵的东西留了下来。”

▲九十年代海南蓝星笔会,左起:叶兆言、程永新、余华、格非

作家、湖北省作协主席李修文至今记得,27岁在《收获》上发表第一个短篇的那份激动,他从《一个人的文学史》书中读出一种“迷人的文学生活”,“文学本身已经成了我们一生中不可或缺的一部分,书中有一群精神主体无限真实的人,能看到在那个时代美学延伸和生长的可能”。

▲孙甘露的来信

在程永新看来,“一个人的文学史”就是一个人在文学史里前行、成长与变化,他还记得,21世纪初的时候,他在北京三里屯酒吧和出版人丁小禾坐着喝扎啤,后者曾出版过棉棉的《糖》。丁对他说,“文学最好的时代过去了。你在文坛厮混了几十年,应当将那么多具有现场感的东西整理出来。”

对于这个提议,程永新有些顾虑,他不知道公开作家书信是否有版权问题,也不清楚给作家写过的无数探讨作品的信件还能不能找到。回到上海后,他给余华打了电话,问他是不是还保存着自己的信,结果被余华浇了一盆冷水,“谁像你几十年都待在一个办公室里,我已经搬了三次家,很难保存信件的。”

▲叶兆言的来信

▲贾平凹的来信

不管怎样,重温书中的墨迹,以及扑面而来的炽热、忐忑和兴奋,都是中国当代文学一路走来的生动注脚。

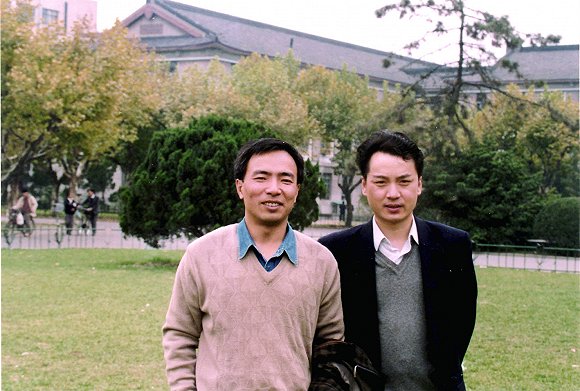

▲九十年代与格非(左)在华东师范大学校园

我们能看到作家如何摸索自己的写作风格。1986年11月铁凝在来信中坦言:“编辑部和一些文学同行能够喜欢《麦秸垛》,令我感到欣慰。能够超越自己而又不失却自己是极艰难的,我努力在做,也不知下一步会如何。有朋友们的鼓励,走起来便踏实了许多,这是真话。”

程永新在评注部分有感而发:“一个作家写出让人叹服的佳作固然不易,但更不容易的是完成一次次的蜕变。……1986年的铁凝已经意识到这个问题的重要性,从《没有纽扣的红衬衫》到《村路带我回家》到《麦秸垛》,铁凝确实在艰难而执拗地朝前跋涉。

▲王朔的来信

王朔的名篇《顽主》出炉前有一段“换名字”的故事。王朔曾在1987年9月的一封书信中回复程永新给小说《五花肉》更名的提议,“这篇小说我想会使正人君子有不好的感觉,所以名字尽可能鄙一些……”他还给出了几个书名选项:《毛毛虫》《顽主》《小人》《三“T”公司》。举棋不定间,王朔对《五花肉》的偏爱更多点——“我当初取《五花肉》之名,借其既不全肥也不全瘦,红白全有,爆炒不行,小火炖烂了也挺香之意……”

▲根据王朔《顽主》改编的同名电影1989年上映,葛优、梁天、张国立主演

在1991年的一篇信件中,王朔又对程永新的修改做了“咬牙切齿”的回应,“你知道就连医生也很难给自己孩子下手开头,在我已属咬牙黑心了,但可能仍有余赘……老兄阅稿时务请费心剪草除根,最后清扫一遍,以不至于玷污贵刊清白,拜托。”

▲苏童的来信

书中也保存了作家在酝酿文学果实时的种种微妙心情。苏童1986年的一封信件中,提到自己正要“开始搞”的家族史《一九三四年的逃亡》,“要把我的诸多可爱不可爱的亲人写进去,但也许因为太认真太紧张,竟然不能像写短篇那样顺,写起来真是痛苦要发神经的样子,但也许真情流露只此一回,所以我揣着现有的两万字像揣着一个妖魔。”他还在信中说,因为《青石与河流》在《收获》发出后“好多人似乎是一下子认识了我,使我面部表情一阵抽搐。”

程永新从这封信有感而发道:苏童给自己出了很大的难题,因为一上来他就如泉喷涌,使出了十八般武艺。“他不仅以枫杨树、香椿街为轴心,辐射出世界两侧——乡村和城市两大系列的小说天地,他还在时间这根经线上随心所欲地游动驰骋,一会儿是荒诞不经的《我的帝王生涯》,一会儿是缠绵悱恻的《红粉》《妇女生活》,追忆童年往事的有如《桑园留念》,关注当下生活的有《离婚指南》……也许苏童将自己暴露得太多,现代读者既挑剔又苛刻,他们观望着苏童每一次变招,他们期待着苏童一次次地超越自己。”

▲余华的来信

近30年国内文学的标志性事件或热潮也能从信件中一窥当事人的心声。余华曾在1988年对程永新表示,他非常欣赏1987年的《收获》第5期,也就是后来被命名为“先锋文学专号”的一期。“我一直希望有这样一本小说集,一本极端主义的小说集。中国现在所有有质量的小说集似乎都照顾到各个方面,连题材也照顾。我觉得你编的这部将会不一样,你这部不会去考虑所谓客观全面地展示当代小说的创作,而应该是显示出一种力量,异端的力量。”余华说。

在次年的信件中,余华也表现出了对被“先锋小说”文学作品的担忧,“我担心刚刚出现的先锋小说会在一批庸俗的批评家和一些不成熟的先锋作家努力下,走向一个莫名其妙的方向。新生代作家们似乎在语言上越来越关心,但更多的却是沉浸在把汉语推向极致以后去获取某种快感。……现在用空洞无物去形容某些先锋小说不是没有道理。”

▲金宇澄设计的封面草图

《一个人的文学史》

程永新 编著

上海文艺出版社

“作家朋友们是我的良师益友,他们的智慧才华和文学理想影响我照拂我,让我学到很多悟到很多。我始终认为,职业文学编辑就是作家忠实的读者和提衣人,作品的成功只属于作者。”回顾曾经80年代的火热文学激情,程永新直言:那种独特的热毕竟是无法重现了,“文学的小道上已经非常拥挤。今天我们可干的事情太多了;当年是没事可干,很多人通过写作来改变命运。但我们期待那份对文学艺术的执着和精进,会一直延续下去。”

文汇记者:许旸

编辑制作:许旸

责任编辑:范昕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。| 上海文艺出版社供图