“在整理旧作时,把画稿扫描入电脑,画纸上岁月沾染的泛黄斑痕清晰可见,如同褪了色的墨迹,也是生命燃烧残留的印记。我经常开玩笑说,那是艺术的‘老人斑’——说明画纸是有生命的,也会生老病死。“日前,新加坡人气画家阿果在上海举办为期两个月的“68号星球”主题个人画展,并携新书《说好的,重逢有期》《也许明天,也许来世》亮相。在新书讲座上,阿果与现场读者分享了自己的艺术创作心路。

阿果感慨,如今生活几乎离不开电脑了,电脑作画打开了一片新天地,但也让他逐渐疏离了与纸的感情,不过,无论是哪种载体,那份艺术冲动是不会减弱的。“当我发觉需要排掉虚拟的毒素,文字与插画就成为我的深山老林,我是文字与插画的隐士,以文字与插画净化思绪。画纸上的斑痕,是岁月的画龙点睛,由不得我决定。岁月总喜欢在一切事物上留下手笔,原来它也是顽皮的插画师。”

对于文字与画面,阿果究竟更偏爱哪种表现形式?“写文章,老实说,感觉真像是在给自己写情书。每一字每一句精心拿捏,掏心掏肺地斟酌,一改再改,真怕一字之误,就万劫不复。直到最后一遍又一遍默默心中诵读,如此陶醉如此欢喜,如此为自己感到骄傲感到了不起。”

坦言有点内向的阿果说,他不喜欢言语,或许正因此,更偏爱文字,却也难割舍作画——文字是没有声音的语言,图画是无须言语的感知。“年纪大了,反而不常写日记,作画逐渐取而代之。这还是一种自我隐藏的方式,把想说的,都藏进图画里,然而具体想表达些什么,许多时候也说不清了。这或许正是为什么我喜欢画画的原因。”在阿果看来,这种朦胧犹如李商隐的“锦瑟”,是繁华意象的堆叠,纷至沓来,缭乱绚丽。从逻辑分析的角度来说明,不一定能理出个头绪,然而诗歌的情感,甚至人独处时,萦绕心房的焦虑不安或浪漫遐想,又有几多是能以逻辑来归纳的?一旦归纳就不是整体了,是逻辑就不是诗了。

因此,图画是语言的色身,却又可以省却抽象文字阅读的过程;它是物化的诗歌,揭去了文字阅读那一层膜的隔阂,让人一眼就在心湖点开颤抖的涟漪。

阿果,本名李高丰,是新加坡本土插画家,因其治愈系画风与几米有异曲同工之妙,有“新加坡几米”之称。除了插画,2010年起阿果也在《联合早报》开设专栏,至今笔耕不辍。

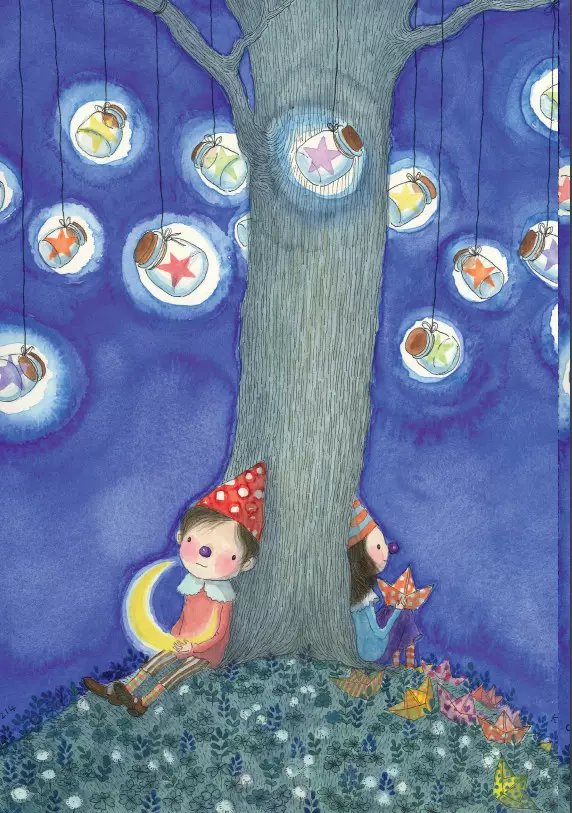

他自认是不切实际的织梦者,深信梦是一切的开始;人生因为有梦想,才会有推动力,所以他要继续编制绚丽美梦。“我画的插画一向都给人很梦幻的感觉。我希望插画都是一幕幕美好、温馨、宁静、平和、幸福的梦境,让观画者找到欢乐与感动,暂时忘却现实的疲累与烦恼,希望朋友们能从我的作品中,找到他们曾经的自己。”《说好的,重逢有期》《也许明天,也许来世》共收录了百余则专栏,每篇均由作者本人原创插画配图,一字一图没有“打鸡血”,而是更像平凡的世间盐,也许正是奔忙在急吼吼生活中的人们所需要的的。

在书中,阿果分享了他有次看一部美剧,其中有个情节,主角的宠物狗死了,他们一家想给小狗立个墓碑,却苦于不知该写什么,才对得住宠物的一生。或许在主人看来,就算是小狗的生命,也不该是草率的,就算只能三言两语,三言两语也应该够分量够庄重够独特。毕竟,每一个生命都与众不同。

《说好的,重逢有期》

《也许明天,也许来世》

[新加坡] 阿果 著/绘

中国出版集团 现代出版社

2018.9

阿果由此自问:如果由我给自己立个墓碑,碑文我会写些什么?“我有点懒,不然就以生前一幅小插图替代文字,那也不错。再不然就干脆一些,只写名字就好,无须太多冗言赘语,如当年在京都落柿舍所见俳人向井去来的墓碑,只刻草书去来二字。”

最后,剧中的女主角在小狗的墓碑上,只在名字的后面,加上一个单词:lived(活过)。

确然,谁不曾活过?该看的或许都看了,不该错过的或许也错过了。“如果真的要在名字后边加上一些字,那就让我写:阿果,到此一游。”阿果感慨:人生是个好大好大的主题游乐园,你我的主题都不同,谁都只是到此一游罢了,但重要的是,要学着尽兴而归。

文汇记者:许旸

编辑制作:许旸

责任编辑:卫中

*文汇独家稿件,转载请注明出处。| 出版方供图